Programme dense en coups de cœur, tellement la diversité et la richesse des mises en scène sont marquantes, on a essayé de n’en retenir que 3, alors ne manquez surtout pas cette sélection éprouvant les corps de multiples manières, et pour notre plaisir sadique, à les voir malmenés de façon spectaculaire sur grand écran avec la seule assurance que l’on y passera tout·e·s.

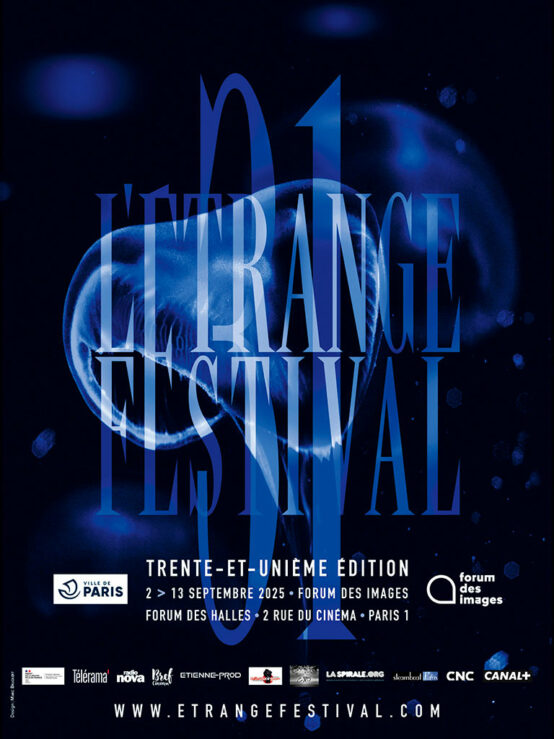

31è Étrange Festival

www.etrangefestival.com

Programme n°2 Surréactions en chaîne : 04/09 • 17h & 11/09 • 16h15

- Loynes de Dorian Jespers (Belgique)

- The Masque of the Red Death de Rune Callewaert (Belgique)

- Fusion de Richard Reeves (Canada)

- The Fairy Moon de Craig Williams (Grande-Bretagne)

- Mountain of Disbelief de Grégory Grosjean (Belgique)

- Dead Pet Shark de Misha Gankin (États-Unis)

- Floor 층 de Jo Bareun 조바른 (Corée du Sud)

31è EF – Loynes de Dorian Jespers

Loynes de Dorian Jespers : Imaginez-vous en super-héros filant à toute allure à travers les cimes des montagnes, évitant de peu des projectiles virevoltant dans l’air (qui réapparaîtront par la suite) et plongeant dans un gouffre béant, où un drap y flotte avec légèreté, ainsi se clôt l’ouverture tournée avec une caméra 360° attachée à un drone et ajustée esthétiquement presque en temps réel grâce à Unreal Engine, donnant ainsi le ton de la folie à venir. L’extraction d’un cadavre semble bien donner du souci à cinq personnes dépêchées pour le hisser de ce précipice et le transporter jusqu’à ce qu’on découvre que sa présence soit requise à un procès. La vue d’ensemble embrasse une foule d’acteurs du monde judiciaire et badauds venus suivre l’affaire, en quelques plans de différentes valeurs, on croque l’ambiance et sent l’anarchie, un crieur avec un panneau relaie les directives de la Cour à l’assemblée, la Juge exige le silence. On se demande quels sont l’affaire et le nom de l’accusé·e gisant·e. Le décalage constant entre la crudité de la réalité des faits et les interactions entre les individus (incommunicabilité, incompréhension et absurdité) donne toute l’ampleur au film décrivant par là que rendre la justice est un chaos dans un lieu bien vivant qu’est la cour, où l’on ne juge pas que des affaires, on traite de toutes les activités en cours : mercantile dans les gradins jusque ludique et sexuelle sous les gradins par l’entremise d’une dizaine de caméras TV cachées dans les décors et les costumes. C’est donc dans ce tohu-bohu cacophonique que la juridicité, les concepts (identité, présence, permanence, finitude…) et les faits sont interrogés dans toutes leurs complexité, instabilité, imprévisibilité avec force humour, et des ruptures de tons opérées au montage en césures temporelles et spatiales, alternant avec le XIXè siècle et maintenant. La mise en scène table alors sur les contrastes entre le silence et le brouhaha, le clair et l’obscur, l’onirisme et la rugosité, émaillée par des détails anachroniques, une moyenne d’âge très élevée de l’auditoire et la féminisation des fonctions judiciaires conférant au tout une étrangeté supplémentaire comme si les éléments circulaient dans l’espace/temps de ce barathre (pendant le procès au XIXè siècle, on aperçoit une feuille A4 avec photographie de portraits, une coiffure punk & piercing, des lampes électriques, lunettes contemporaines…) avec une chute finale aux sens propre comme figuré des plus lynchiennes, affinée par l’IA et les effets spéciaux. Ce film foisonnant est nourri par une richesse de références et influences : le Concile cadavérique, le regard de Madame de Loynes, Perturbation de Thomas Bernhard, le comique de répétition des Monty Python, How Did I Die? de Einstürzende Neubauten… provoquant un irrésistible éblouissement visuel et une sidération des plus agréables. Il rappelle bizarrement Hymn of the Plague (Гимн Чуме) de Ataka51, autre coup de cœur vu l’année dernière, dans cet esprit de troupe, récit choral, tumulte et insaisissables phénomènes traversés de lyrisme et philosophie. Ce qu’a magnifiquement capturé la photographie est cette beauté instantanée et incarnée autant par la masse que les individualités, rappelant notre incrédulité à notre certaine mortalité.

The Masque of the Red Death de Rune Callewaert : La nouvelle ‘Le Masque de la mort rouge‘ d’Edgar Allan Poe publiée en 1842 a inspiré nombre d’artistes et généré bien des adaptations de par le monde dans plusieurs disciplines (Roger Corman au cinéma, à qui est dédié ce court-métrage, Gaston Leroux en littérature, Eros Ramazzotti en chanson, Punchdrunk en performance théâtrale, P Studio en jeu-vidéo, ‘Wendy Pini’s Universe‘, Four Horsemen en figures sculptées…), si bien que Callewaert en affinité avec Poe et la littérature gothique s’en empara pour la transposer en film muet des années 1920’s au format 4:3 avec de l’animation en stop-motion et des intertitres, tout en l’agrémentant de couleurs en rappel à la peinture de la même période, en l’occurrence une référence directe à Porträt der Tänzerin Anita Berber d’Otto Dix. Ce fut pour elle un projet au long cours car il connut l’évolution d’ébauche en animation de papier découpé avant de commencer ses études et ayant servi à son examen d’entrée au KASK & Conservatorium, puis jusqu’à la conclusion de son Master en prenant cette forme finale de film de fin d’études. Dans sa vision personnelle, on n’y trouve plus le château, mais en métaphore de la claustration, le lieu est transformé en jazz club, d’où l’on entend la ritournelle entêtante de la célèbre mélodie de la ‘Danse macabre‘ de Camille Saint-Saëns, interprétée librement aussi par Bart Maris et sa classe d’improvisation. En retrait, un protagoniste solitaire observe, les cadrages et le montage accentuent l’impression de son arrogante puissance, lorsqu’entre dans notre champ de vision le sujet de sa curiosité, une femme mystérieuse, qu’il souhaite absolument séduire, elle en devient son obsession. La mise en scène de la cinéaste tend à restituer l’ambiance et la décadence des Années folles, avec ce sentiment d’être isolés du monde extérieur, coupés des turpitudes déprimantes (épidémie), tout en s’abandonnant à la liesse et la bagatelle à l’intérieur du club. La direction artistique nous fait nous concentrer sur les marionnettes (entre 20 et 25 cm de hauteur) filmées en contre-plongée ou de près directement devant la caméra, et se découpant de décors aux surfaces réfléchissantes, que les lumières contrastées sculptent comme les teintages des films muets, avec des couleurs mêlant entre autres la noirceur de l’horreur à éprouver et le rouge du sang à couler, conférant alors au dynamisme de la mise en scène une spatialisation tourbillonnante à cette unité de lieu, le temps d’une nuit fatale. Encore ici avec la technique de la stop-motion, c’est la sensualité haptique des matières et textures mises en valeur, autant à l’écran pour nous, qu’à modeler pour la cinéaste au plateau, qui donne alors vie à la pantomime grotesque du protagoniste se débattant avec son désir, alors que tous les symboles funestes convergent vers la seule issue fatidique tangible (horloge, faux…). Le charme de cette animation nous fait revenir à la primitivité du cinéma, quand c’était un art forain subjuguant ou terrorisant par ses artifices ensorceleurs, un siècle après Callewaert lui rend un superbe hommage.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).