Une grande carrière parsemée de fulgurances et d’œuvres majeures comme l’est assurément celle de Ridley Scott est aussi captivante à scruter à l’aune de ses temps forts que de ses actes manqués ou de ses réalisations plus mineures. Qu’il s’agisse de découvrir et de réhabiliter des films mal-aimés ou oubliés, ou encore d’aller chercher des clés d’appréhension quant à certaines périodes et mouvements d’une filmographie établie sur plusieurs décennies, le jeu en vaut la chandelle. Quelques années plus tôt, nous nous étions intéressés à Someone to watch over me (1987), reprenons donc aujourd’hui notre analyse là où nous l’avions laissée. En 1989, le cinéaste passait après deux monstres esthétiques que sont Michael Mann (Manhunter) et William Friedkin (To Live and To Die in L.A) sur le terrain du polar stylisé avec Black Rain. Visuellement réussi, plus contestable par d’autres aspects (la peinture clichée du pays du Soleil Levant et de ses traditions), le long-métrage lui permettait de renouer avec le succès, commercialement parlant. Le retour au premier plan véritable s’opère dès le début de la décennie suivante, en 1991 avec Thelma & Louise qui suscite l’enthousiasme de la critique et du public. Son road-movie libertaire constitue une nouvelle œuvre culte en puissance, dans un registre très différent de la science-fiction qui fait sa légende à ses flamboyants débuts.

Lame de fond © ESC Editions

Revenu en grâce, Ridley Scott accepte de diriger la superproduction européenne 1492 : Christophe Colomb écrite par Roselyne Bosch (La Rafle) produite par Alain Goldman et portée par Gérard Depardieu, tout juste sorti de Cyrano de Bergerac. Un projet ambitieux qui sortira dans le monde la semaine du 12 octobre 1992, soit 500 ans, jour pour jour, après que Christophe Colomb a posé le pied sur l’île de Guanahani, lors de la première expédition européenne. La critique est très partagée et le succès se concentre essentiellement sur le vieux continent, Hollywood ne suit pas. Le désir implicite d’imposer un blockbuster non-américain ne porte pas ses fruits. Mal-aimé et imparfait, le long-métrage davantage qu’un simple contrepied après la folle modernité de Thelma & Louise, est une tentative de retour aux sources pour le metteur en scène. Il revient sur son territoire, renoue avec le film en costumes quinze ans après Les Duellistes, retrouve Sigourney Weaver après Alien, mais aussi Vangelis une décennie après Blade Runner. Affaibli par un scénario peu subtil et l’interprétation pas toujours heureuse de Gérard Depardieu en anglais, il est néanmoins parsemé de fulgurances formelles à commencer par l’évocation du Nouveau Monde : sorte de terrain vierge filmique dont Scott s’empare avec sa géniale démesure créative. Il adopte également un sous-texte très critique à l’égard du corps religieux, considéré comme un obstacle au progrès et à l’ouverture tout en interrogeant parallèlement la notion d’idéal, en soulignant le coût qu’elle implique, notamment à travers la désillusion qui peut en découler. Cependant, 1492 : Christophe Colomb laisse le constat amer, a minima, d’un semi-échec, et engendre une mise en retrait du cinéaste, qui ne va pas sortir de film pendant quatre ans, soit une éternité à l’échelle de sa carrière sans temps morts.

Lame de fond © ESC Editions

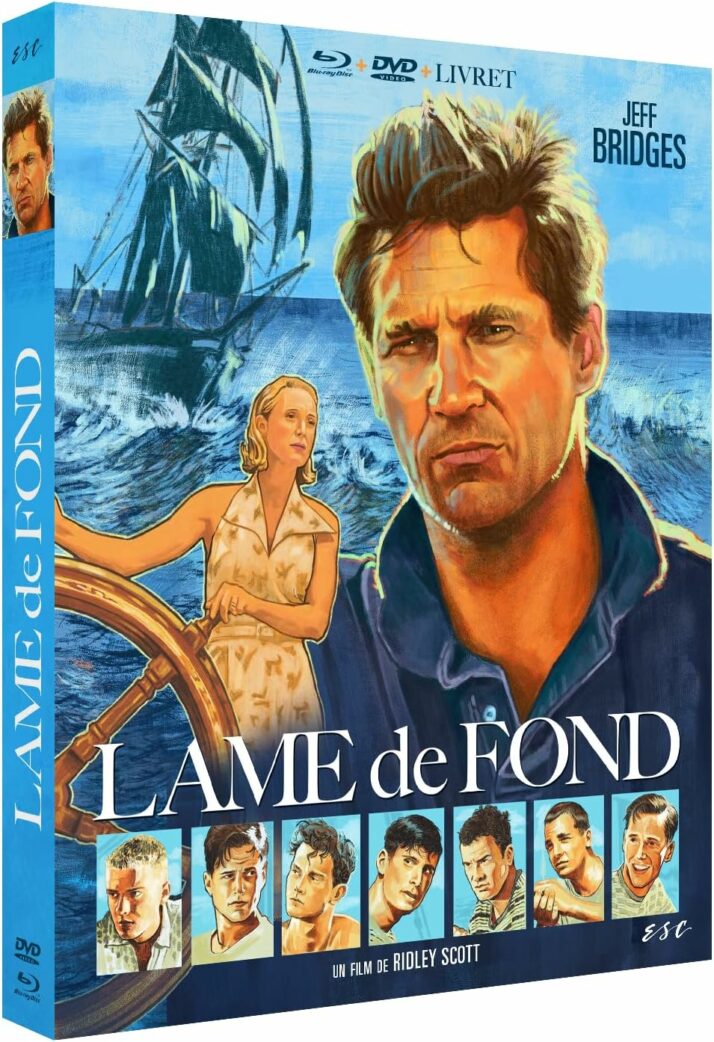

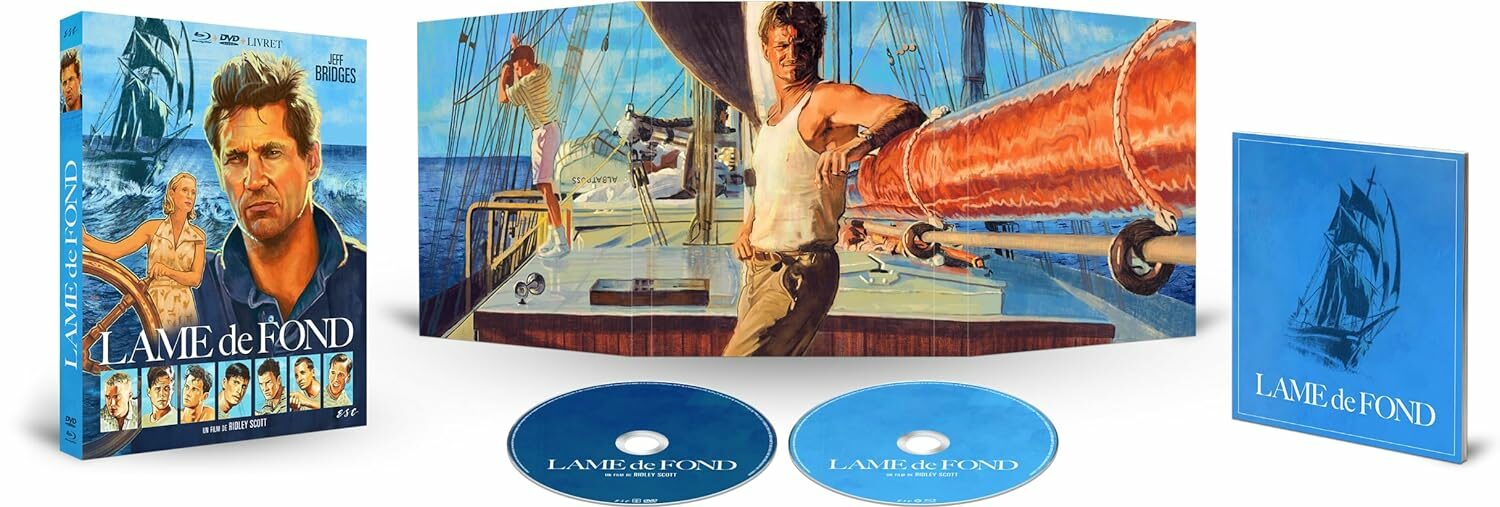

S’il avait déjà commencé à produire certaines de ses réalisations durant les années 80 (Somebody to watch over me et Black Rain), il affirme sa volonté d’obtenir davantage de contrôle sur ses projets et de gagner en influence en créant sa propre structure de production aux côtés de son frère Tony en 1995, Scott Free Productions. L’un et l’autre vont prendre la mer pour leur baptême au sein de leur société naissante, Tony Scott descend dans ses profondeurs avec le huis-clos sous-marin USS Alabama (Crimson Tide) tandis que Ridley va s’intéresser à la tragédie du voilier l’Albatros qui eut lieu en 1961 sur Lame de fond. Il veut alors asseoir sa position de producteur-réalisateur et s’intéresse à cette histoire relatée dans un livre écrit par deux des survivants, Charles Gieg et Malcolm McConnell dans The Last Voyage of the Albatross. Il commande un scénario à partir de ce récit à Todd Robinson, qu’il peut ainsi superviser dès l’écriture. Fort d’un budget de 38 millions de dollars, il enrôle Jeff Bridges dans l’aventure afin de tenir le rôle principal. Entre ses mains, ce drame devient un conte d’apprentissage doublé d’un drame maritime dans lequel treize adolescents partent pour huit mois en mer à bord de « l’Albatros » commandé par le capitaine Sheldon (Jeff Bridges), un aventurier prudent. Ce voyage va les transformer : d’inconnus en amis, de rivaux en alliés, de garçons en hommes… Entre un accueil mitigé et une forte concurrence lors de sa sortie, il connaît un échec commercial. Peu à peu oublié de la filmographie de son auteur, il fut pendant longtemps uniquement disponible dans un DVD qui a récemment fêté son quart de siècle. ESC s’est donné les moyens de le remettre au goût du jour avec sa toute première édition française en haute définition. Le combo Blu-ray + DVD est enrichi d’un livret de 32 pages, de bonus inédits, et présenté dans un digipack illustré par Colin Murdoch, qui signe des visuels supervisés spécialement pour l’occasion.

Lame de fond © ESC Editions

Après 1492 : Christophe Colomb, Lame de Fond voit Ridley Scott se rapprocher du contemporain, bien que son film se déroule dans un passé proche, le début des années 60. Une musique envahissante précède la lecture en voix off du journal de bord de l’un des personnages, Charles Gieg (incarné à l’écran par Scott Wolf), qui va accompagner le récit. La reconstitution est à la fois sobre et élégante. Le narrateur, comme ses futurs camarades à bord de l’Albatros, est un homme en devenir. Il est introduit avec ses parents avant de les quitter. Le réalisateur s’inscrit dans les pas d’un certain classicisme dans sa manière de poser les enjeux et les situations, qu’il confronte rapidement à ses velléités de formaliste. Cette retenue est toutefois ponctuellement trahie par des effusions de sentimentalisme pas toujours bien dosées, jusqu’à un final quelque peu pompeux. Il travaille avec le chef opérateur Hugh Johnson qui sera encore à ses côtés un an plus tard sur G.I Jane, avec lequel on constate bientôt des filiations stylistiques. Parmi les très grands peintres filmiques de l’Histoire, le cinéaste ne manque pas de signer quelques sublimes plans-tableaux à l’instar de ce coucher de soleil immortalisant un paysage hors du commun et un éclairage magique. Ces éclats épars ne sont pourtant pas le cœur de sa recherche plastique sur ce long-métrage. Le metteur en scène développe ici une esthétique du corps relativement inédite dans son cinéma, qui évoque davantage les travaux de Leni Riefenstahl (dans sa quête sidération pure et absolue) que les représentations héroïques et idéalisées popularisées par l’imaginaire reaganien de la décennie précédente. Il sublime l’effort (ces plongeons du haut du mat par exemple) et le dépassement de soi, comme s’il captait une étape de transformation décisive dans le parcours de ces héros. Cette volonté d’observer la prouesse physique et d’en saisir le potentiel visuel sera reprise dans G.I. Jane au sein d’un cadre encore plus rigide (celui de l’armée à travers le point de vue d’un protagoniste féminin) avant de trouver sa forme la plus convaincante et marquante en 2000 sur Gladiator. Trève de digressions : de manière plus large, la caméra s’attache à capter des éléments éminemment concrets et d’autres nettement plus abstraits, comme cette envie ponctuelle d’épouser les mouvements de la mer. Outre la sensation d’immersion, le réalisme vient pénétrer un métrage empreint de naïveté, comme le signe annonciateur de davantage de gravité à venir dans l’aventure. On pense par exemple à la scène des dauphins basculant de l’émerveillement à la cruauté. La séquence catastrophe du grain blanc (le white squall du titre original) — ce phénomène météorologique de tempête soudaine, sans nuages sombres visibles et sans avertissement préalable — constitue le clou du spectacle et le climax dramatique du film. Elle pousse à son paroxysme cette sensibilité de la mise en scène. Ridley Scott s’attache à une forme de pureté dans sa transcription du chaos où l’intensité de l’action ne vient jamais contrarier sa lisibilité. À l’aune de ce temps fort, Lame de fond apparaît comme la profession de foi pour une certaine approche de ce type de cinéma, entre réalisme et artisanat à l’heure où les effets spéciaux de pointes gagnent les grosses productions (Independance Day et Twister triomphent en cette année 1996). Scott opte pour un tournage en conditions réelles, sur un ancien voilier historique, avec de vraies vagues et une recherche d’effets authentiques, cherchant moins à scotcher le spectateur que lui proposer une expérience à la véracité incontestable. Ce décalage — entre une ambition aussi lisible que louable et l’évolution des attentes du public — peut constituer l’une des explications à la réception tiède du film à sa sortie, mais ce n’est pas la seule.

Lame de fond © ESC Editions

Le long-métrage épouse la devise de l’Albatros : « Où un seul va, nous allons tous ». Pas de héros à distinguer, l’héroïsme est collectif. Le cinéaste s’inscrit en ce sens en rupture avec l’individualisme flamboyant et exacerbé des années 80 (incarné par des figures comme Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger) mais aussi avec son évolution plus terrienne dont Bruce Willis ou Keanu Reeves pourraient être les avatars. Lame de fond observe un groupe à l’unité progressive, guidé par un mentor charismatique qui ne se pose jamais en sauveur infaillible. Dans le rôle, alors dans une période de transition, Jeff Bridges excelle. Actif depuis un quart de siècle, l’acteur reste sur une série d’échecs commerciaux (Blown Away, Wild Bill), en dépit d’accueils critiques parfois excellents (Fearless de Peter Weir). Après deux décennies foisonnantes, il est déjà reconnu et identifié, mais n’est ni véritablement un acteur bankable ni une forme d’icône pop. Ce statut, il l’obtiendra deux ans plus tard grâce à son interprétation du Dude dans The Big Lebowski des frères Coen, qui donnera une impulsion nouvelle à sa carrière. À bord du bateau, les rapports de classe n’existent plus, si hiérarchie il y a, elle s’en tient à un modèle de l’ordre de la méritocratie. Pas de privilège, c’est ce qu’apprend Frank, jeune homme issu d’une famille aisée arrogant en rupture avec le reste de l’équipage. Individualiste, il ne parvient pas à s’intégrer, incarnant des valeurs contraires à celles qu’inculque Sheldon. Pour autant, cette capacité à prendre le contrepied des tendances pour imposer les siennes s’accompagne d’imperfections et lacunes qui empêchent le film de tutoyer certains sommets auxquels il aurait certainement voulu prétendre. La relative simplicité de l’intrigue, qui prend les traits d’un récit d’apprentissage collectif, ne parvient pas à évacuer un certain simplisme dans les enjeux. Lame de fond travaille autour de valeurs primaires telles que le respect de l’autorité, le dépassement de soi et de ses peurs, l’enseignement par la pédagogie et l’humiliation. C’est efficace dramaturgiquement, mais déjà maintes fois éprouvé sans renouvellement profond. Le métrage se heurte également à des choix intéressants thématiquement pas toujours payants sur le plan narratif. Dans sa volonté de filmer un groupe, il peine en contrepartie à dessiner des individualités à part entière : les personnages ont du mal à exister. Seul le débutant, Ryan Philippe tire quelque peu son épingle du jeu et cela tient davantage à son potentiel et son envie qu’à une caractérisation poussée. Impliqué formellement, Ridley Scott déçoit dans sa peinture d’une jeunesse explorant le monde avec une forme d’innocence et de naïveté qui laissent place à des stéréotypes tantôt archaïques tantôt impérialistes, lui que l’on a connu nettement plus critique ou incisif sur ces questions. La scène qui confronte les marins en herbe à des militaires cubains où est évoquée par allusion la baie des cochons, ne dépasse pas l’anecdote et la caricature, là où il pourrait y avoir un discours sur des tensions politiques qui les dépassent. D’une certaine manière, la vision simpliste des héros (leur rapport aux femmes et aux populations étrangères), n’est jamais réellement questionnée, au mieux elle est tournée en dérision ou en ridicule mais elle ne fait jamais l’objet d’une mise en perspective. Leur naïveté sert de prétexte à des clichés désuets voire déplaisants que le réalisateur n’interroge pas vraiment. L’honnêteté pousse également à dire, et ses quelques incursions en la matière par la suite de sa carrière conforteront cette sensation, que la comédie n’a jamais été son genre de prédilection et on peut ressentir un déficit d’aisance dans le domaine qui tend à servir de contrepoint.

En fin de compte, Lame de fond est une œuvre plaisante et mineure, parfaitement située dans la filmographie de son auteur. Son goût pour l’aventure et la navigation établit une filiation directe avec son prédécesseur 1492 : Christophe Colomb, tandis que son immersion dans un monde codifié annonce déjà G.I. Jane. Le film porte en lui un désir qui irrigue, à des degrés divers, toutes les œuvres du cinéaste durant la décennie 90 post-Thelma & Louise : imposer un type de divertissement qui n’est plus majoritaire. Il faudra attendre l’an 2000 et la sortie de Gladiator pour qu’il y parvienne pleinement, remettant alors le péplum au goût du jour. L’édition proposée par ESC contient une copie de qualité idéale pour (re)découvrir le film, enrichie de suppléments exclusifs. L’un, par Clara Sebastiao, revient sur l’histoire du « coming of age » ; l’autre, par Frédéric Mercier, s’intéresse à la trajectoire de Jeff Bridges. Ce dernier document passionné et passionnant retrace sa place au sein d’une génération dominée par les comédiens rompus à la méthode Actor’s Studio (Pacino, De Niro…). Il évoque ses origines familiales, puis explore le fil conducteur de son parcours : l’incarnation d’un idéal américain sans cesse éprouvé, abîmé, écorné. Un supplément de très haut vol qui va bien au-delà de sa seule interprétation dans Lame de fond. Longtemps introuvable ou dans des conditions déplorables, le long-métrage bénéficie d’une remise en lumière optimale qui ravira autant les cinéphiles curieux que les adorateurs de Ridley Scott dont nous faisons partie, tout heureux de pouvoir explorer un nouvel échantillon d’un corpus dense et essentiel.

Disponible chez ESC Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).