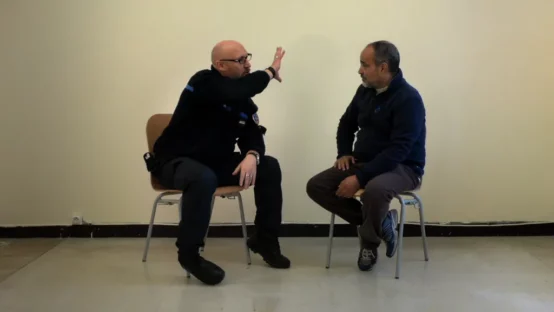

Présenté au dernier festival de Gindou, Conversations de Bertrand Meunier fut l’une des plus belles découvertes de la semaine. Venu de la photographie, membre du collectif « Tendance floue », Bertrand Meunier signe, en guise de premier film, un documentaire d’une puissance rare sur l’univers carcéral. A l’aide d’un dispositif dépouillé au maximum (deux chaises et des individus qui dialoguent), il fait se rencontrer des surveillants pénitentiaires et des détenus purgeant de longues peines. Cette confrontation produit des échanges assez inédits au cœur d’un film qui enregistre la parole avec beaucoup d’intensité. Présent à Gindou, Bertrand Meunier a répondu à nos questions, en compagnie de Guillaume Massart, co-fondateur de Triptyque, sa maison de production qui a produit Conversations :

Culturopoing :

Guillaume, peux-tu nous parler de Triptyque films, ta maison de production ? Quand est-elle née ? Avec quels objectifs ?

Guillaume Massart :

C’était il y a 15 ans. Au départ, Triptyque films, ce sont trois réalisateurs producteurs qui se rencontrent sur les bancs de la fac, Thomas Jenkoe, Charles Habib-Drouot et moi. On a d’abord fait un projet de court-métrage documentaire ensemble qui fut mon premier film (Passemerveille), réalisé dans le cadre d’un appel à projet au sein de la formation. Nous proposions tous des films et cinq ont été retenus, dont le mien. Toute la promotion travaillait ensemble à ce que ces films se fassent, se montent et soient diffusés. Ça a été une aventure formidable et en même temps très frustrante, notamment sur le volet de la production où l’on avait l’impression qu’on se servait de nous, certes avec de l’argent pour payer les besoins du tournage ; mais pas de salaires, par exemple. C’est un film qui a eu son petit parcours (FID à Marseille) mais pour lequel tout s’est fait dans l’adversité et en bras de fer avec la maison de production. On a eu le sentiment de ne pas avoir eu de véritable reconnaissance et que tout cela ne s’était pas fait en bonne intelligence avec la production. On s’est alors dit que ça allait être dur de faire notre trou. Faire du documentaire nous a plu, en sachant que le documentaire de création est une niche, que ça allait être très compliqué pour qu’on nous fasse confiance à l’avenir et que ça allait être long et difficile de faire un nouveau film, de convaincre des commissions, etc. Nous étions jeunes et plein d’allant. Nous avons mis le peu d’argent que nous avions en commun pour constituer le capital de la boite (6000 euros au départ) et nous avons acheté les moyens de production, une caméra Sony EX1 qui a tenu 10 ans, un peu de son et on a appris sur le tas un peu tous les métiers. L’idée était que, puisque nous étions trois réalisateurs producteurs, quand l’un réalisait un film, les deux autres le produisaient. On s’est alors trouvé à monter les films des autres, à bricoler un peu (étalonnage, mixage…)… On a fait des films un peu en pirates mais avec une règle claire : certes, tous nos films, nous allions probablement les bricoler mais nous allions également apprendre à produire des films en les faisant. Si quelqu’un voulait faire un film, il fallait qu’il écrive un dossier, qu’on envoie ce dossier à toutes les instances de financement, qu’on essaie à chaque fois malgré les murs que nous nous sommes pris pendant deux ans et demi. Puis au bout d’un moment, certains de nos films se sont fait connaître, ont été dans des festivals et un jour, un film que nous produisions, L’Enfant dans l’arbre de Laurine Lestrade, a été réalisé de manière professionnelle grâce à l’appui de France 3 Régions. Pour une fois, on découvre l’argent et on se prend le mur de l’argent car c’est à la fois une bénédiction et une malédiction. Tout ce que l’on faisait spontanément devient monnayable et l’on va devoir rendre des comptes pour tout. Il faut apprendre à gérer l’argent, des conflits qui n’existaient pas jusqu’alors… On a essuyé des plâtres mais ça m’a permis d’apprendre mon métier, les manières de partager les questions d’argent, de répartir la responsabilité entre nous tous. Certes, nous sommes les producteurs et nous devons gérer l’argent mais on le fait en bonne intelligence avec le réalisateur et le réalisateur sait où va l’argent, à quoi il sert, qui est payé… Aujourd’hui, au fur et à mesure des années, j’ai appris à travailler en total partage avec les réalisateurs qui savent exactement où va chaque euro. Je n’en fais pas une gloire mais ça me simplifie la tâche et ça lève tous les soupçons tout en permettant de responsabiliser les réalisateurs. Quinze ans plus tard, on est toujours là mais au prix de comprendre tous ensemble ce qu’était l’argent…

C. Comment vous rencontrez-vous avec Bertrand Meunier ? À quel stade du film Triptyque intervient ?

Bertrand Meunier.

J’ai rencontré Guillaume grâce à Pascale Cassagnau du Centre national des arts plastiques.J’avais fait sa connaissance à la centrale de Poissy où elle faisait un atelier. Entre deux portes, elle me rencontre avec ma caméra et mon assistante et je lui explique mon projet. Elle m’invite alors à venir la voir lorsque j’aurai fini. Je lui montre mes rushes et elle est emballée par ce qu’elle voit. Elle me donne deux numéros dont celui de Guillaume qui décide de monter sur le film. Avec lui, nous avons monté des dossiers et c’est là que j’ai découvert tout le processus de financement pour un documentaire comme Conversations.

GM- On se retrouve avec un projet compliqué à produire parce que le film Conversations est fait en grande part avec des images qu’on peut déjà qualifier d’ « images d’archives». Quand Bertrand Meunier vient me voir, nous sommes en 2018 et il a tourné en 16/17. A priori, je n’ai pas envie de produire un film avec des images déjà tournées. De plus, j’ai déjà fait un film en tant que réalisateur sur la prison (La Liberté), je sais les difficultés qu’il y a à affronter l’administration pénitentiaire et qu’il est quasiment impossible pour un producteur de produire un film déjà tourné. A priori, je n’ai pas envie mais il me montre ses rushes et je me dis alors que je n’ai pas le choix. Ses rushes sont magnifiques et sont uniques. Je n’ai jamais entendu, par exemple, la parole des surveillants. Je suis partant mais les choses traînent, sont compliquées. Je ne sais pas encore si le film peut se faire seulement avec ce que Bertrand a tourné. Est-ce que ce dispositif ultra-radical de deux chaises sur un fond blanc suffit ? C’est quasiment toujours le même plan, il n’y a pas de gros plans, pas de plans d’extérieur, rien pour fabriquer un plan de coupe, j’imagine la difficulté du travail de montage… Les choses traînent, le covid s’ajoute à cela et il arrive ce moment où les images sont anciennes et peuvent devenir des images d’archives. On achète avec Triptyque films ces images au collectif de Bertrand Meunier « Tendance floue » et elles changent de statut. On se demande alors comment travailler ces images d’archives. Je garde alors, malgré tout, en tête, l’idée qu’il faut peut-être tourner d’autres plans. Il y aura effectivement un tournage complémentaire en 2023 et c’est ce qui permet de financer le film.

BM. C’était intéressant car c’est mon premier film et je me suis retrouvé à défendre, en tant que réalisateur – position que j’avais du mal à assumer à l’époque – ce film en expliquant qu’on avait besoin d’argent pour continuer à filmer. A chaque fois, on me demandait à quoi ça sert puisque les plans tournés suffisent et, à la rigueur, on me disait d’aller filmer d’autres conversations si je devais y retourner. Or je savais que ça ne serait pas la même temporalité, la même spontanéité et que ça ne fonctionnerait pas. Mais nous avons eu des aides et heureusement, Guillaume n’a pas écouté les commissions et m’a dit : « il y a de l’argent alors tentons ». Allons à Poissy et demandons l’autorisation de filmer de l’intérieur vers l’extérieur (ce ne fut pas possible) et de l’extérieur vers l’intérieur (nous avons pu) et ce sont des plans qui ont apporté tellement au film…

GM- Au bout du compte, ce ne sont que deux plans mais ce sont deux plans qui ont une importance capitale…

BM- Il a fallu tenter… On parle d’archives, de rushes qui datent… Il s’est passé que des gens qui ont participé n’ont plus voulu être dans le film. On doit alors soustraire, notamment des parties importantes du film et il faut bien composer avec tout cela. Avec douleur, beaucoup d’interrogations…

GM- Il faut trouver un contexte… Tu as fait ça tout seul, à l’énergie et soudain tu décides qu’il y a un producteur, et du coup il y a des gens qui t’entourent et avec qui tu travailles. Soudain il y a une monteuse, soudain il y a « Périphérie » qui est une résidence de montage, soudain il y a des spectateurs et des gens qui attendent quelque chose du film. On fait des projections de travail régulières pour essayer de comprendre à quoi ressemble le film, comment on le monte et petit à petit, il prend une forme…

BM- Après c’est la chance d’avoir rencontré Guillaume et les gens de « Périphérie ». J’ai monté le film à Lussas, avec Ariane Prunet et nous étions souvent seuls dans la salle de montage. Et à un moment, nous nous sommes retrouvés en résidence de montage à « Périphérie » avec des rendez-vous de projection dans une petite salle et là, ça a été extraordinaire… Parce qu’il y a un retour, non pas bienveillant mais constructif, avec des gens suffisamment intelligents pour te dire « là, c’est bien, là, ça ne l’est pas », et qui permettent de t’interroger. A aucun moment ils ne te disent : « il faut faire ça ». Nous avons fait des montages qui étaient extrêmement mauvais. On les montrait à Guillaume, on repartait à zéro…Quelque chose s’est enfin débloqué lorsque nous sommes arrivés à « Périphérie ».

GM- Parce que c’est dur de monter un film comme celui-ci. Parce que ce n’est pas exactement le même plan et on ne peut donc pas miser sur les « jump-cuts ». Ce n’est pas le cas et si tu raccordes deux plans, ça saute de manière pas très agréable pour l’œil : ça ne fonctionne pas. La question de raccorder deux plans tout droit, c’est extrêmement difficile, d’autant plus que c’est un film où il y en a très peu (il doit y en avoir une quinzaine) et on n’a pas les artifices habituels du montage. On ne peut pas se dire que, dans tel plan de coupe, on va raccourcir un peu la parole, on va progresser… Mais non, on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut travailler que sur des blocs de temps de A à Z, en espérant que la dramaturgie du réel se suffit. C’est très compliqué car on ne peut pas se permettre que l’attention tombe. Ou alors, si elle tombe, il faut que ce soit pour de bonnes raisons, que les temps faibles permettent de rythmer le film. Il y a une question de rythme, de prosodie, de mouvement, de position dans l’espace d’un corps par rapport à un autre et tout cela doit fonctionner ensemble.

BM- On compose une partition…

© Triptyque films

C- Je voulais revenir un peu en arrière. Bertrand, tu es photographe et qu’est-ce qui t’a décidé, pour un sujet pareil, de passer par le cinéma ? Avais-tu l’idée de ce dispositif minimaliste et s’est-il imposé dès le départ ?

BM- Oui, tout de suite. Photographe, c’est quelqu’un qui aime l’image. Et si on est passionné par l’image, on est passionné de cinéma. Je voyais pas mal de documentaires donc j’avais cette appétence et une petite culture pour le genre. J’attendais donc le moment de savoir quand est-ce que j’allais passer derrière la caméra. Il fallait trouver le thème, le sujet et cette envie. J’ai eu la chance de beaucoup travailler en Chine et de rencontrer deux cinéastes importants, Zhao Liang et Wang Bing, dont je connais bien les filmographies. Il y avait donc ce désir et j’ai eu envie, après un atelier photographique à Nanterre, de faire un film sur le milieu carcéral. Quant au dispositif, je l’ai choisi parce qu’un des premiers films de Depardon l’a adopté, parce qu’un film de Wang Bing le reprend également et que cette rigueur me plaît. C’est ce qui se dit qui est important et la simplicité me plaît pour l’écoute. S’il y a une chose qui m’ennuie au cinéma (et en photographie!), c’est cette idée du spectaculaire, notamment la manière dont est souvent filmée la prison. Je trouve que c’est insupportable, à l’instar de la manière dont on filme la Seine-Saint-Denis ou la Corse. Quand est-ce qu’on fera un film sur la Corse où les gens sont à peu près normaux ? (rires)

Mais pour moi, la photo c’est déjà du montage, notamment lorsque je réalise un livre. Ce que je ne connaissais pas en passant derrière la caméra, ce sont les dossiers et le fait de travailler avec quelqu’un. Je me suis très bien entendu avec Ariane Prunet, qui s’est emparée de mes rushes et qui les connaît mieux que moi. Je n’étais plus seul comme en photo et ça, c’était génial. Une magnifique expérience qui me donne envie de continuer.

GM- Et est-ce que ça change ta pratique photographique ? Tu aurais envie de ne plus être seul en photo ?

BM- Non, non, j’ai besoin de ça. Je suis très solitaire et j’ai besoin parfois de m’échapper pour aller faire mes photos seul. Mais travailler ensemble, je ne l’ai pas assez connu et ça a été une vraie découverte. C’était passionnant ! Il y avait une vraie intelligence du groupe. Et ce n’est pas parce que tu es réalisateur que tu es supérieur. C’est le collectif qui va faire que le film sera intéressant.

GM- C’est très dur par ailleurs. Parce que tu t’enfermes pendant des semaines, tu tentes des trucs, tu te racontes des choses. On se raconte beaucoup d’histoires quand on fait un montage. Et chaque raccord a un poids, on se le justifie. On sait pourquoi on a fait tel raccord à tel moment et on s’est posé beaucoup de questions : pourquoi on coupe à cet endroit-là ? Pourquoi est-ce que c’est ça qui vient derrière ça ? Cela peut-être pour diverses raisons, éthiques, plastiques, mais chaque raccord est extrêmement discuté, soupesé afin qu’à la fin, le spectateur ne se pose aucune question. Il faut que ça soit l’évidence pour lui. On pourrait expliquer des heures pourquoi chaque raccord est comme ça. A un moment, tu fais une projection de travail, avec de nouveaux spectateurs qui ne savent rien et qui te disent, à la fin du film : « voilà ce que j’ai compris ». Alors parfois ça galvanise et parfois, ça décourage. C’est un drôle de travail qui relève de l’alchimie. A quel moment le plomb va devenir de l’or ? Tu n’en as aucune idée…

BM- Ça éveille plein de questionnement en toi. Toutes ces réflexions, ces commentaires, c’est génial. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il faut juste trouver le moment où la musique sera bonne.

GM- L’objectif n’est pas non plus que ça plaise à tout le monde. Ce ne sont pas des projections hollywoodiennes avec des fiches… Il faut qu’on soit, nous, en paix avec ce qui peut-être reçu. On fait le tri dans les retours. Nous n’avons pas l’objectif de faire un film consensuel. C’est juste se dire que ça peut soulever ce genre d’objections, ce genre de lectures et se demander si ça nous va. On sait que nous aurons tous des remords sur nos films, des deuils qu’on aura dû faire… On sait que tel plan pourra être mal lu, mal perçu… Mais au-delà de ce qui est dit, quand le film est projeté devant un public, tu sens la salle. Et toi, tu te demandes si ça te va , cette étrange chose que d’avoir enfermé des gens dans une salle et de les avoir obligé à tourner le regard vers ça. Est-ce que tu assumes ce que tu as à leur montrer ?

C- Et puisqu’on parle de montage, comment on décide d »insérer des écrans noirs dans le cours du film ?

BM- C’est le contrechamp qui montre l’impossibilité de tout filmer…

GM- Un contrechamp sonore là où il ne peut pas y avoir de contrechamp visuel…

BM- Ça a été long et difficile de les insérer, de tester des temporalités de noir. Où on les insérait ? Quelles paroles étaient dessus ? Comment garder l’attention du spectateur malgré tout ? Il y a eu plein d’essais, plein de ratés… On avait même tenté un écran noir à la fin mais on a changé. Mais cette idée de l’interdit, de cette impossibilité de tout filmer rappellent aussi que nous sommes en prison et qu’on ne peut pas tout montrer. Ça a été un long travail sur le son et l’écoute…

GM- Avec un son qui est difficile au départ. Les conditions de tournage ne furent pas optimales…

BM- Oui, ça a été dur. Avant que Triptyque intervienne, je l’avais fait avec des aides mais très peu d’argent. Le film ne s’est pas fait avec un ingénieur du son. Je me suis retrouvé à percher et je n’avais pas une équipe professionnelle avec moi…Travailler sur du noir avec des sons, ça a été un long travail de mixage et un choix artistique fort.

GM- Ces écrans noirs semblent pourtant habités et créer, notamment le premier, un phénomène de persistance rétinienne…

© Triptyque films

C- Nous n’avons pas parlé du sujet du film qui tourne autour de prisonniers purgeant de lourdes peines dans une centrale et pourtant, il n’est pas « sociologique » ni « journalistique ». Est-ce que cette approche a été voulue d’emblée ?

BM- Oui. Cette parole appartient aux détenus et j’ai voulu éviter le format journalistique. J’espère qu’il y a une dimension autre qu’informative, que tu sentes à un moment qu’il y a quelque chose qui ne va pas… Quand tu vois ce corps qui se penche, ce type un peu fort qui avoue qu’on l’oblige à prendre des cachets, tu comprends qu’il y a un truc qui déconne. Et celui qui parle avec légèreté du mitard, tu vois toute de suite qu’il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Sortir de l’information par un autre univers… Parfois je parle de Beckett et je pense à ses personnages et à son sens de l’absurde. Il y a de l’absurde, là-dedans…

GM- Chez Beckett, ce sont toujours des personnages empêchés dans des situations empêchantes. Et là c’est la même chose. Du coup, il en ressort une forme de folie parce que la prison crée de la violence et de la folie. Elle ne peut pas créer autre chose, elle n’a pas les moyens de créer autre chose. C’est un lieu fou, des circonstances folles avec des gens qu’on place là et qui arrivent avec leur folie et des gens qui doivent les surveiller et qui sont gagnés par la folie. C’est un lieu de folie alors que ce n’est pas un lieu psychiatrisé…On parle ici d’un lieu étrange avec des personnes qui nous sont étrangères à un point qu’on ne mesure pas.

C- Est-ce un choix délibéré de ne jamais dire pourquoi les prisonniers ont été condamnés ?

BM- Ah oui ! Il était hors de question qu’ils parlent du pourquoi ils sont là et je ne voulais pas le savoir. J’ai fini par le savoir plus ou moins mais ce n’était pas l’objet du film…

GM- Est-ce que tu peux encore entendre quelqu’un qui te dirait, au départ, qu’il a violé une petite fille et qu’il l’a découpée en morceaux dans un sac ? Tu ne peux plus l’écouter… Ce n’est pas possible…

BM- Je n’avais pas envie de savoir donc je ne l’ai jamais demandé. En sachant que ce sont des « RCP » (réclusion criminelle à perpétuité) et qu’on sait pertinemment qu’il y a des crimes de sang. Tu fais avec mais il fallait dépasser tout ça. On parle des détenus mais il y avait aussi les surveillants. Leur métier est quelque chose qui m’interroge beaucoup. Comment l’incarcération se répercute sur leur vie au quotidien ? Comment eux-mêmes souffrent du monde carcéral. C’est d’une telle violence qu’ils sont mal. Et à part les sadiques – il y en a-, tous les surveillants souffrent de leur métier.

C- Pourquoi confronter directement les surveillants aux prisonniers ?

BM- Pour qu’ils se comprennent. Que se créé un dialogue sur leurs métiers respectifs et leurs conditions d’incarcération chacun. Comment ils voient leurs métiers ? Comment ils s’entendent ? Qu’ils se parlent… Et encore une fois sans aucune violence, sans injonctions et sans bureau des plaintes. Parce que le surveillant, c’est la première porte du bureau des plaintes. Et je voulais éviter ce rapport biaisé – même si les surveillants portent leur uniforme- entre les individus… Qu’on ne sache pas au départ qui ils sont. Dans la première scène, on inverse les rôles et c’est quand même le surveillant qui se fait interroger ! Il est passé au grill face à un mec qui est RCP. Et il est extraordinaire… C’est du jamais vu ! Mon désir était de démythifier tout cela car la fiction a tellement fait de mal dans les représentations de la prison…

C– Un dernier mot sur la question du documentaire et le côté formaté imposé par les chaînes de télévision. Est-ce que c’est difficile de faire ce type de documentaire qui ne rentre pas dans des cases ?

GM- C’est difficile mais ça l’a toujours été. Le documentaire de création n’est pas un truc simple. On est hors-format. Mais je n’ai pas envie de me plaindre car nous sommes à un endroit où il est encore possible de proposer des prototypes, de proposer des trucs qui ne ressemblent à rien… A chaque fois qu’on doit réfléchir à la manière de financer un film, on invente, on reprend à zéro, il n’y a pas de routine et c’est ce qui nous fait battre le cœur. Ce qui est beaucoup plus dur, c’est la diffusion. J’arrive encore à produire, je ne sais pas pour combien de temps, des films, qu’on soupçonne ne pas être faisables mais j’ai de plus en plus de mal à les montrer depuis 2020. Depuis cette date, tout se ferme, tout se cloisonne. Il y a moins de festivals, il y a l’angoisse de savoir si les gens vont venir voir les films… Il y a une espèce de crainte générale et tout le monde cherche à trouver des formes où il y a une sorte de « sécurité ». Je crois que l’on est en train de s’aliéner le public en ne lui proposant rien qui le surprenne. Le public a besoin d’être surpris, d’être désarçonné, d’être dérouté. Ce n’est pas facile de l’amener à l’être et moins on l’habitue à des formes différentes de cinéma, moins il aura cet appétit pour ces formes. Quand je vois que les distributeurs ont peur de prendre des formes singulières, les exploitants ont peur de les exploiter, de fait, les commissions ont peur de les financer car les films qu’elles financent ne seront pas montrés. Ce qui fait que les auteurs ont peur d’écrire une forme qui ne serait pas soutenue par les commissions et les producteurs sont terrifiés à cette idée également. La personne qui manque dans tout ce cycle, c’est le spectateur qui reçoit des films qui sont de plus en plus formatés et qui n’éveillent pas beaucoup son excitation. Je pense que c’est nous qui faisons couler le cinéma en étant prudents. Le cinéma n’a rencontré le public qu’en prenant des risques.

Propos recueillis par Vincent Roussel à Gindou le 22 août 2025

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).