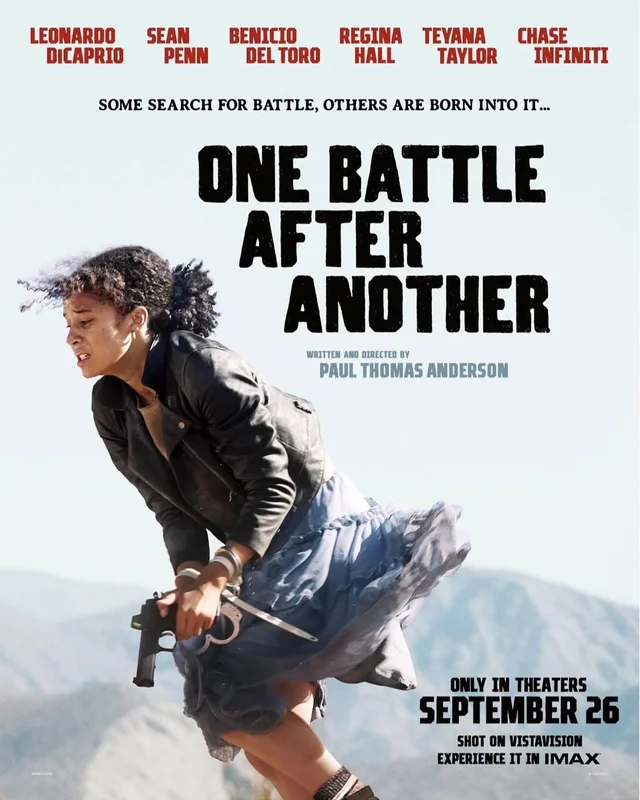

Dans la génération d’Anderson, rares sont ceux qui ont été saufs de l’ombre dévorante de Kubrick. Anderson n’y a pas échappé, mais a prouvé avec There Will Be Blood et The Master, qu’il pouvait attaquer, par le prisme mental de son aîné, les points de pivot de l’Histoire de l’Amérique. Le vertige kubrickien veut qu’un grand auteur se collette à chaque film à un genre, voire le parachève. Après le mythe du capitalisme, la comédie romantique, le mélodrame choral et le film Noir, Anderson s’est lancé dans une comédie d’action.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

Exercice pénible : nuancer son propos lorsque le monde crie d’une voix unanime au film de l’année, à propos de la dernière œuvre de notre réalisateur américain préféré, et dont chaque film, depuis Punch Drunk Love, apparaît grand, et constituer une des œuvres les plus singulières du cinéma américain. D’autant plus quand le film réjouit en de nombreux moments. Quand de manière inespérée, il ravive la subversion qui firent les heures glorieuses de la Warner, avec ses gangsters de la Grande Dépression – et ce alors que tous les voyants de la Warner sont dorénavant au rouge – sacrifice du dernier Eastwood, sabotage du dernier Bong Joon-ho – et qu’à sa tête trône l’un des plus fieffés connards de l’industrie (pour ne pas le nommer, David Zaslav). Et surtout, quand ce dernier film prouve à tous ceux qui ne voyaient en Paul Thomas Anderson qu’un super-auteur super-chic, à mi-chemin entre Sundance et les grosses machines à oscars, que l’homme est capable de filmer l’action et même de belles et singulières poursuites en bagnole – exercice de l’avis de tous, redoutable.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

C’est d’ailleurs ce qui surprend le plus, dans ce premier film d’action d’Anderson. On pouvait en deviner les traces, au détour de quelques séquences comme de premiers essais, dans son film le plus intime, le plus feutré – Phantom Thread. Lorsque Reynolds Woodcock parvenait à s’enfuir du confort étriqué de sa maison londonienne, et partait prendre l’air, Anderson s’offrait le loisir de laisser Day-Lewis conduire de longs moments, traversant les cottages et la campagne anglaise. Pur exercice : comment filmer les bagnoles, après tout le monde ? Ce n’était presque rien, de petites idées, certaines très classiques – caméra embarquée sur l’arrière de la voiture – quelques-unes proprement géniales – Krieps et Day-Lewis, filmés de nuit dans l’habitacle, leur seuls visages émergeant de la nuit, avec quelques branches illuminées tout là-haut, comme des griffes défilant à grande vitesse – le récit si pervers et calme se mettait en pause au profit d’un seul but : la vitesse.

Et c’est bien l’enjeu de la première séquence vraiment intéressante, et immersive, de cette épopée du capitalisme terminal – autrement dit du techno-fascisme – le casse raté où Perfidia Beverly Hills commet l’irréparable. Première course poursuite qui donne de l’ampleur à ce récit qui peinait jusqu’alors à trouver son rythme. Le goût d’Anderson pour le travelling avant, trouve ici un nouvel écrin où déployer une puissance insoupçonnée : les caméras suivent les bagnoles, de près, accompagnent le mouvement, ne s’autorisent même pas cet artifice si efficace, d’aller à son encontre pour en accentuer la puissance (Edgar Wright ; Stahelski et Leitch). Plus tard, lors d’une double course poursuite assez stupéfiante, anti-spectaculaire sur le papier, la caméra récupère la méthode George Miller – au ras-du-sol, tout est plus rapide – pour se lancer dans une suite de collines au désert où la question du point focal sur le bitume brûlant qui grimpe, descend, devient le seul vrai sujet, voire la résolution même de l’action.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

C’est que la mise-en-scène d’Anderson, depuis les plans-séquences scorsésiens dans les casinos de Hard Eight qu’il accumulera ad nauseam dans Boogie Nights et Magnolia, a toujours désiré l’horizontalité, la fluidité, la totalité de la surface et des individus par le mouvement. C’était la verticalité comme souffrance et étouffement (sur le plateau autant que pour les personnages d’ailleurs) qui conférait à Phantom Thread ce malaise crispant, comme si l’homme de There Will Be Blood voulait faire un film étroit. Au début de One Battle…, même la première attaque sur le camp d’immigrés, avec ses grilles, ses murs, ses barbelés, ses containers – cette attaque est un pur mouvement latéral, l’irruption de la force vive des personnages libres d’Anderson, puisque marginaux1, dans l’enclos d’une répression verticale.

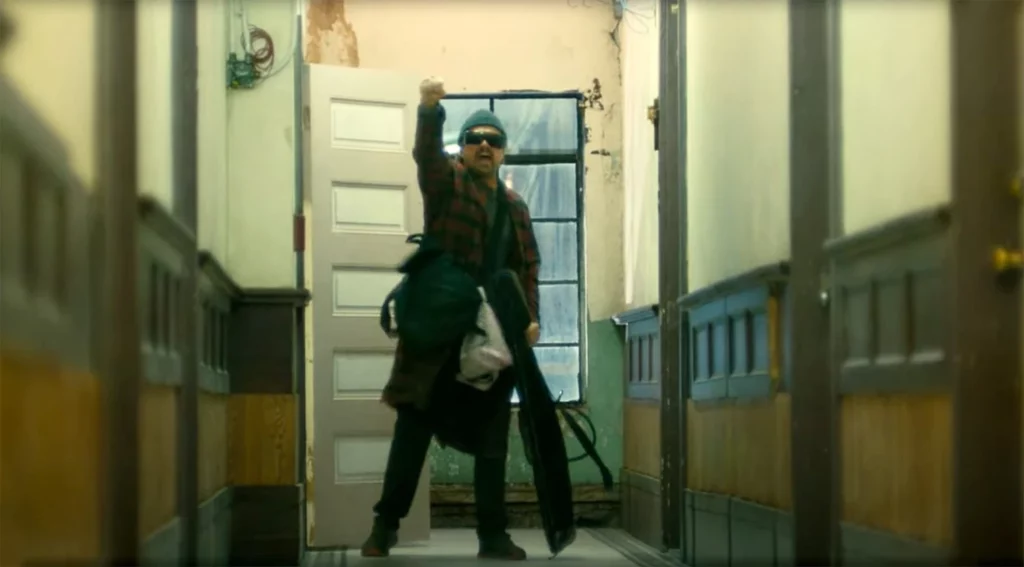

C’est d’ailleurs ainsi qu’Anderson pense le point de vue de son film, celui du trébuchant DiCaprio. Lui est tout horizontalité, qui casse les murs et les frontières : il entre dans le film en pleine course, traînant sur le sol un petit chariot rempli d’explosifs, avant de devenir, dans la suite du récit, cette sorte de Dude Lebowski en robe de chambre mais sans bowling, allongé sur son divan de défonce puis bougeant frénétiquement de gauche à droite, paranoïaque en panique. Dès que l’aventure se lance, il en devient le moteur malgré lui, habitant le cadre dont on l’écartait au profit de sa femme, révolutionnaire peu aimable. DiCaprio passe dès lors par ce qu’on pourrait appeler un devenir-rat : s’enfuir sous son lit, passer par un petit trou, un tunnel, remonter par des chiottes en pleine forêt, au milieu des détritus. Dans ce qui constitue le cœur du film, peut-être la meilleure séquence du cinéma d’Anderson qui doit beaucoup au piano de Johnny Greenwood, il va traverser le siège d’une ville frontalière du Mexique, Baktan Cross, où vivent dans la solidarité des immigrés, plus ou moins illégaux, harassés régulièrement par les autorités mais qui semblent avoir trouvé une sorte d’équilibre dans la lutte (La Bataille d’Alger, citée explicitement, est partout). Lorsque le raid commence, sous les ordres d’un colonel infâme – interprété par Sean Penn, à son aise dans les rôles de salopards – on voit notre star, comme un rongeur, fuir, se réfugier, passer par les toits, les trous d’appartements, dans l’ombre des ruelles, toujours spectateur de l’émeute et de la rafle. Bien entendu, tout ici nous évoque cette année à Los Angeles : derrière le sigle M.K.U., le monde entier devinera l’I.C.E. Le film a soin, contrairement à Mickey 17, d’éviter l’actualité (pas d’imitation de Trump, pas d’eugéniste typé Silicon Valley). Et ce faisant s’offre une chance de durer dans le temps : le fascisme dont il parle, la lutte contre la frontière, Pynchon la fait exister dès les années 60, la ramène dans les années 80, et Anderson la déplace à la fin du mandat néo-conservateur de Bush (l’ouverture du film s’arrête en 2008) avant de la lancer vers aujourd’hui. Une phrase du film dit d’ailleurs tout : « Seize ans plus tard, l’Amérique n’a pas tellement changé. » Ellipse : exeunt les espoirs de l’élection d’Obama – Anderson nous montre un néo-conservatisme simplement radicalisé vers l’eugénisme fasciste.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

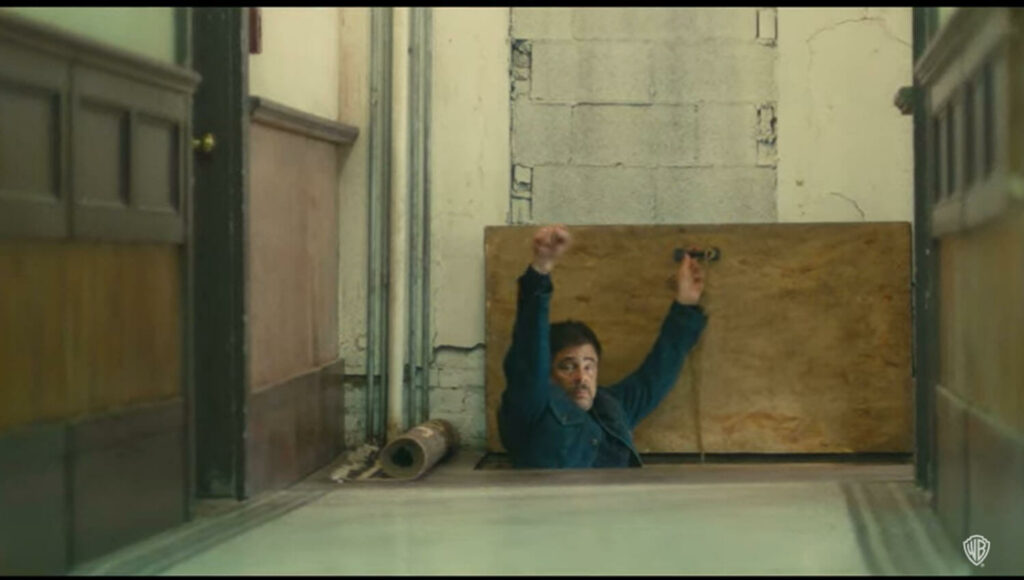

Tout ceci, à Baktan Cross, est une donnée, un champ de bataille que les révolutionnaires et les immigrés ont fait leur et DiCaprio va se déplacer au travers du labyrinthe de la révolte, et montrer la beauté de ces gens solidaires. Le film risque d’ailleurs l’anathème « woke » par les petits blancs inquiets, puisque jamais Mexicains et autres immigrés ne sont présentés comme des victimes (encore moins des menaces), mais comme des forces agissantes, assiégés quotidiens qui savent se défendre et s’organiser. Ce qui touche, c’est la modestie et le dérisoire de leurs moyens, face à la formidable logistique du pouvoir. D’un côté la surveillance post-Patriot Act, les téléphones espions, les kevlars, les casques, les blindés, les fusils d’assaut, les faux manifestants-casseurs justifiant l’assaut des autorités. De l’autre, de l’entraide, de petites galeries, de petits mots et petites trappes sous des tapis. L’un des plus beaux exemples est le gang des skaters, intelligence d’un cinéaste et d’un écrivain tous deux intimement liés à Los Angeles, et qui ont vu éclore chez eux le skate comme continuité, toujours plus urbaine, révoltée, marginale, du surf, et de l’esprit des années 60. Ramener des skaters latinos (Tony Alva, je dis ton nom) en faire les liens de la résistance, ceux qui exfiltrent notre vieux DiCaprio hors de l’immeuble pour le faire fureter difficilement à travers les toits de la ville – cette idée, aussi minuscule paraisse-t-elle, est la marque d’une dignité dont le cinéma américain se montre, ces jours-ci, oublieux, préférant souvent les martyrs aux émeutiers. Le siège de la ville, vrai chef-d’œuvre du film, donne, vraiment, envie de faire sauter des postes-frontières.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

Mais DiCaprio est un vieux rongeur, et il est devenu lourd : dans un moment keatonien, il dégringole du haut d’un immeuble en tentant de suivre les skaters. Sa chute signe encore le projet esthétique qu’entend faire Paul Thomas Anderson de sa star, porteuse du devenir révolutionnaire contre-culturel, idéal des années 60, celui de la drogue et du rock, de la funk de Gil Scott-Heron (la chanson emblématique étant un des mots de passe du film), malmené par le livre, et qui semble complètement à côté de ses pompes dans les années 2020. Neveu artificier de Doc Sportello (Inherent Vice), DiCaprio est constamment en retard. À bien y regarder, il n’est jamais à la mesure du récit. Le dernier tiers du film s’invite au Western des origines, prend des allures de Prisonnière du Désert (en VistaVision) mais où John Wayne serait irrémédiablement déficient. Il lui manque les mots de passe, il ne saute plus assez loin, il s’énerve un peu facilement contre les jeunes amis de sa fille, il rate ses tirs au fusil à lunette, est constamment sauvé ou aidé par les Mexicains au bord de la route ou par le Sensei de sa fille (Benicio del Toro, totem de la résistance cool depuis plus de dix ans) ; il tombe des toits, on le jette des bagnoles, on le paralyse au tazzer. Dans un des dialogues les plus drôles du film, il insulte sans discontinuer le camarade Josh à l’autre bout du fil de la résistance – et c’est toute la tartufferie bien connue de quiconque a un jour évolué dans les milieux anarchistes, qui en prend pour son grade – DiCaprio ne devine pourtant pas que l’homme qu’il instulte est tout aussi vieux que lui – i.e., caduc : le mot de passe final, qu’il a encore une fois du mal à répondre à sa fille qui ne le reconnaît pas : nous ne sommes plus d’actualité.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

En définitive, cette fille se sauve toute seule, grâce au sacrifice de l’Indien (incroyable prestation de Chase Infiniti, mais tout le casting est admirablement dirigé, comme toujours chez P.T.A., et DiCaprio n’a jamais été meilleur en dix ans). Sorte d’anti-Revenant, ce sacerdoce hargneux, de maltraiter le corps, autrefois idolâtré, de DiCaprio – raison à lui seul de l’ampleur économique du projet (140 millions de dollars au moins, ce qui en fait un des tent-poles les plus étranges de l’année et le plus gros budget d’Anderson) – ne manque pas d’ironie burlesque, surtout révèle le cœur du film, le moins pessimiste de son auteur : une comédie d’action sur le passage de flambeau – et le titre devient plus qu’évident.

Et c’est peut-être là, les quelques nuances qu’on peut formuler face à One Battle… qui suscite, dans ses moments de gloire, tant d’enthousiasme. Pour qui aime profondément le cinéaste, les deux bornes sont à l’évidence faibles. Si on doit saluer la volonté d’Anderson de ne pas enfermer sa mère révolutionnaire dans le cliché de la Vierge Folle de la Liberté, type Marianne de Delacroix, mais d’en faire une Angela Davis hardcore, les obscénités constantes, chères à Anderson, débitées au gré d’un montage frénétique, peuvent finir par ennuyer. Le film se doit d’avoir une palette plus sombre, et manie ses focales merveilleusement, comme toujours : le flou dévore l’image, la rend cotonneuse et enferme les personnages ; on a le droit de regretter les contrastes plus francs de There Will Be Blood, ou la photographie magnifique de Licorice et Inherent Vice, avec leur lumière d’été californien comme sur de vieux Polaroïds. On a surtout le droit de faire la moue face à une première bobine poussive, avec ses méthodes de narration expéditives – héritières une fois encore du Scorsese des fresques (on pense plutôt au style disparate du début des Infiltrés, ici) – et son montage heurté, qui a des allures télévisuelles, empêche de s’investir vraiment dans le personnage de Perfidia Beverly Hills, agaçante et narcissique lorsqu’elle quitte le cadre à jamais ; de même, DiCaprio n’a pas le temps de s’y montrer aussi glorieux qu’il sera touchant de faiblesse ensuite. Anderson n’y a d’ailleurs pas l’air tellement à l’aise, dans cette première bobine : son art s’est révélé, depuis vingt ans, bien plus puissant dans des séquences qui s’étirent, et instillent toutes les thématiques du film (ouvertures de Punch Drunk Love, de There Will Be Blood, Inherent Vice, Licorice Pizza). Ici, on sent qu’il essaie de se grouiller, coûte que coûte, pour mettre en place son récit, et il n’est pas à écarter que la Warner ait bataillé pour un film de moins de trois heures. Exemple frappant : la scène de sexe entre Penn et Taylor est un point clé du film, puisque tout l’enjeu de Perfidia est qu’elle est tombée, au moins un instant, amoureuse de l’ennemi radical. Tomber amoureux de l’ennemi radical est un thème magnifique, qui se voit expédié d’un bout de flingue dans le derrière, sur fond de musique entraînante. C’est malheureusement un peu léger.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

Et il est un peu moins léger, voire carrément lourdingue, de ramener Sean Penn à la vie, pour le voir piégé par le conglomérat proto-nazi qu’est le club « Aventuriers de Noël » – le film lorgne aussi parfois du côté de South Park, mais après tout, l’Amérique est enfermée depuis dix ans dans un épisode de South Park. Penn mourra dans une chambre à gaz, son corps dégagé via un four crématoire. L’image est là encore obscène, sinon minable.

Cela n’enlève pourtant rien à la beauté de voir la thématique d’A bout de course de Lumet (contamination des fils par les crimes des parents) qui est aussi celle d’Anderson (Magnolia, There Will Be Blood) s’y résoudre de manière apaisée, dans la lutte : comme dans There Will Be Blood, Willa/Charlene n’est pas la fille de sang de Bob, et cela ne fait finalement aucun scandale, puisqu’elle sait déjà que transmettre ses gènes, c’est bien peu pour un père. Ce dernier, trop déficient, devra seulement disparaître, se diluer dans le smartphone, et la fille constater ses échecs sans abandonner – lettre de la mère, moyen astucieux de ramener Perfidia sans retrouvailles sirupeuses. Une sorte d’optimisme au forceps, qui n’est pas sans poncifs – scène pré-générique : la jeune vigilante part au turbin, le combat continue sur du rock FM, noir, titre du film, bonsoir messieurs dames… Mais on serait bien cynique de modérer la hargne d’un des plus beaux films d’action de ces dernières années – auquel ses producteurs n’ont pas l’air de croire tant que ça (sortie reportée), et qu’il faut pour cette raison seule défendre en salle coûte que coûte – à vouloir se muer en la fable d’une action politique forcée de se reformer, avec obstination.

Copyright 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.

1 Doc Sportello, Freddie Quell, Barry Egan… : contrairement à Tarantino, cinéaste du centre de la bulle cinéma à qui on le compare trop souvent, le cinéma d’Anderson est, vraiment, un cinéma qui aime les marginaux, jamais déconnectés de leur histoire politique, mais comme libérés de la verticalité normative – horizontaux, jamais au centre du cadre, toujours fuyants, irrécupérables.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).