« C’est horrible de vivre une époque où au mot sentiment, on vous répond sentimentalisme. Il faudra bien pourtant qu’un jour vienne où l’affectivité sera reconnue comme le plus grand des sentiments et rejettera l’intellect dominateur. » Romain Gary n’a pas fondamentalement tort lorsqu’il écrit ces quelques mots dans son roman Clair de femme (1977). Nous-mêmes aurions pu tomber dans ce piège à l’issue de la vingtième édition du Festival du Film Coréen à Paris (FFCP), très sympathique événement cinéphile qui eut lieu du 28 octobre au 4 novembre 2025 dans les salles du cinéma Publicis, tant les quelques films que nous avons pu y voir semblaient parfois enrobés de « bons sentiments » qui se sont avérés, avec le recul, être de « beaux sentiments », bien plus intéressants. En effet, si certaines œuvres, ponctuellement, appliquaient quelques codes esthétiques du k-drama, elles s’en servaient souvent pour rehausser une sorte de mélancolie plus ou moins perceptible, accompagnant souvent les états intérieurs de personnages chagrins, au cœur alourdi par le deuil ou les complexités voire les impossibilités de l’amour (mais n’est-ce pas pareil que le deuil, finalement ?)

©Divine Films

Summer’s Camera de Divine Sung en est la preuve. Summer est une jeune collégienne tentant de vivre le deuil de son papa adoré, tragiquement disparu par accident (bien que l’hypothèse du suicide ne soit pas complètement abandonnée). Ce père a transmis à sa fille la passion de la photographie ; elle récupère alors l’appareil argentique du défunt, à la dernière pellicule encore inachevée, que Summer utilise pour capturer l’instant de sa première rencontre avec Yeon-woo, star de l’équipe de foot du collège et jeune fille au charisme et à la popularité indéniables dont elle va instantanément tomber amoureuse. En faisant développer les photos de son père en même temps que les siennes, elle découvre avec stupeur que son attirance pour les personnes de même sexe est le second point commun important qu’elle possède avec cette figure paternelle qui lui manque tant.

Si quelques moments adolescents, contenant quelque excès de mièvrerie amoureuse sucrée (entre autres une scène de tournée shopping entre amies-amantes ponctuée par un karaoké, passage obligé de l’amitié à la coréenne), parsèment Summer’s Camera, le film de Divine Sung reste cependant un film aussi grave que léger, abordant avec une délicatesse infinie des sujets qui auraient pu se lester du poids de plomb de la dépression. Ce long métrage remporte la mise par l’écriture de ses personnages, toute en nuances et sans ne jamais chercher à juger les uns ou les autres, faisant par exemple du coming out de Summer un instant de réelle simplicité (« J’aime les filles. – Je le savais. » : peut-on faire plus limpide ?), s’empêchant par là même de tomber, justement, dans certains excès dramatiques superflus et attendus, et faisant de la « question » homosexuelle du film autre chose qu’une problèmatique, semblant simplement couler de source. Cette facette de Summer’s Camera semble avoir pour but réel de créer une sorte de fil solide reliant le père défunt à cette fille malheureuse ; la mise en scène de Divine Sung, très aboutie, tend vers ce même objectif, donnant un sens majeur au caractère ambivalent du geste photographique que Summer hérite de son père, tout à la fois acte mortuaire (la première ouverture de la chambre de l’appareil où se situe le passé inavoué du défunt ressemble à la profanation du caveau où se trouve enterré son intimité profonde, précédant la naissance de sa fille) et moment de libération de soi (la scène d’ouverture, extraordinaire, lors de laquelle Summer capte les mouvements et le visage de Yeon-woo) et d’accès à la sérénité (la découverte finale du visage du père, que le film s’échinait à nous dissimuler jusqu’à la digestion totale du deuil). Jolie œuvre toute en douceur, Summer’s Camera se révèle être l’un des moments les plus gracieux du festival.

©Atnine Films

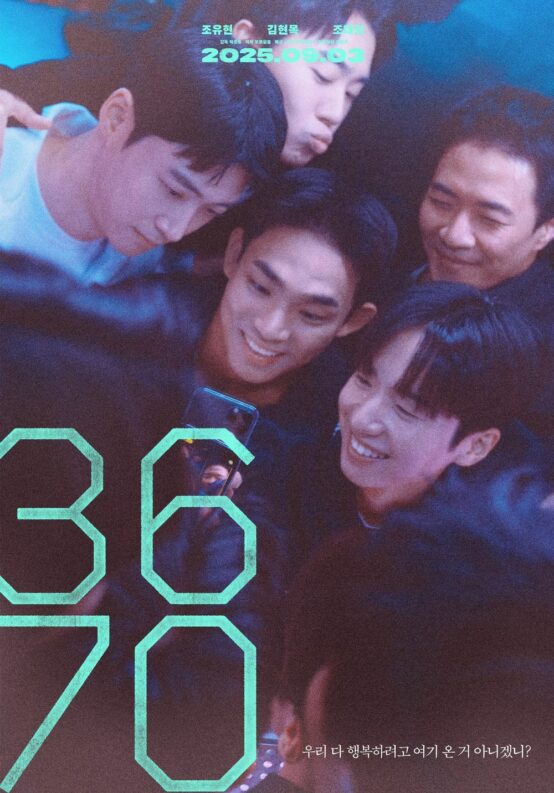

Oeuvre plus ouvertement queer puisque faisant de l’homosexualité son sujet principal et non plus l’un de ses élements narratifs, 3670 de Park Joon-ho recèle certaines des qualités pointées à propos du film précédent, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la scène attendue de coming out, évacuant encore une fois toute forme de gêne ou de tension. Cela semble anodin, mais cette tranquillité effaçant les différences entre homosexualité et hétérosexualité s’avère formidablement rafraîchissante. De fait, 3670, mélo sensible et parfois assez poignant, raconte une romance inaboutie déguisée en découverte du monde gay coréen. Nous suivons dans ce film la trajectoire de Cheol-jun ; jeune exilé nord-coréen passé au sud pour tenter de toucher à une vie meilleure et libérée des contraintes de la dictature de la dynastie Kim, il souhaite également vivre son homosexualité sans contraintes. Se liant d’une amitié profonde avec Yeong-jun, il est guidé par ce dernier, boute-en-train sympathique mais se déconsidérant perpétuellement, au sein d’une communauté LGBT existant dans une certaine forme de clandestinité mais cherchant le plus de liberté possible. Mais cette amitié entre les deux garçons n’est-elle que de l’amitié ?

Finalement aussi initiatique que Summer’s Camera, le film de Park Joon-ho s’attache moins au monde dans lequel gravite Cheol-jun qu’au personnage lui-même, à ses modifications physiques progressives et à l’évolution de son état d’esprit (les deux aspects sont par ailleurs liés) faisant au fil du long métrage du jeune garçon un peu perdu dans l’immensité urbaine une sorte de guide pour ceux qui se trouvent dans la même situation d’égarement que la sienne quelques temps auparavant. C’ets peut-être parce qu’il se concentre sur cette dimension initiatique que 3670 s’empêche la représentation des amours physiques de son protagoniste ; le manque de chair étonne au regard, justement, de ce récit de libération globale (donc, entre autres, sexuelle), jusqu’à questionner sur le véritable enjeu du film. Misons sur le fait qu’enchâssée au sein de la découverte de la communauté gay sud-coréenne, c’est la relation tendre et ambigüe entre Cheol-jun et Yeong-jun qui intéresse véritablement le réalisateur du film. De ce point de vue, cette écriture du sentiment dissimulé, grossissant de séquence en séquence sans être pleinement assumé jusqu’à en devenir impossible, transforme 3670 en un réceptacle de tristesse profonde, évitant de justesse les outrances lacrymales, et devenant par là même très émouvant. Si le film manque de chair, il ne manque pas de cœur ; les festivaliers ne s’y sont pas trompés : le film de Park Joon-ho a remporté le Prix du public de cette vingtième édition du FFCP.

©M-Line Distribution

Outre Summer’s Camera, trois autres films auraient pu à nos yeux prétendre à cette récompense. The Square par exemple, sublime film d’animation de Kim Bo-sol (déjà auréolé de prix à Annecy ou au festival War on Screen cette année), dont le récit ne s’est pas exilé de Corée du Nord comme l’a fait le personnage principal de 3670. Isak Borg, le diplomate travaillant à l’ambassage de Suède dont ce petit bijou raconte l’histoire, fait même des pieds et des mains pour rester travailler à Pyongyang, malgré les contraintes de la dictature. Pour quelle raison ? La seule, l’unique : l’amour. Celui, indomptable, qu’il a découvert et nourri pendant un an pour Bok-joo, jeune policière faisant la circulation dans les avenues vides de la capitale de Corée du Nord. Lorsque le régime oppressif oblige le diplomate à partir, un monde s’écroule ; le combat contre la bureaucratie et les services de sécurité de l’utopie totalitaire semble perdu d’avance.

A travers son récit amoureux déchirant puisque condamné (n’aurait-on pas trouvé un film d’animation encore plus terriblement triste que le fameux Tombeau des lucioles d’Isao Takahata, référence en la matière ?), Kim Bo-sol se fait l’observateur sans pitié des mécanismes dictatoriaux du régime de Kim Jong-un, faisant de la partie nord de la Corée un monde à l’écart du monde, où tout comportement devient soupçon, où tout acte cache nécessairement une perturbation d’ordre révolutionnaire propre à déstabiliser le régime, où tout type de relation humaine se doit de conserver une froideur clinique, administrative. Un univers parallèle où les fantasmes de dissimulations synonymes de menaces obligent à une dissimulation réelle, elle-même considérée comme menaçante une fois dévoilée. De ce point de vue, les rendez-vous secrets de Borg et de Bok-joo, ressemblant aux stratégies adolescentes pour échapper aux sermons parentaux, provoquent l’indignation d’un système justement paternaliste, refusant que ses « enfants » ne fraient avec des étrangers nécessairement espions. L’amour de ces deux êtres, rendu impossible par la dictature, revèle au grand jour l’absurdité injuste et inique et sa volonté de déshumanisation envers son propre peuple. Petit chef-d’oeuvre indigné et très talentueux pour représenter la détresse que provoque la violence totalitaire, The Square est un film dont on ne se sort pas aisément.

©Finecut Co., Ltd.

Autre belle oeuvre empreinte de tragédie, Fragment, réalisé par Kim Sung-yoon, portraiture deux douleurs. Jun-gang est un adolescent vivant seul avec sa petite sœur dont il s’occupe comme il peut, cherchant petits boulots et tous les moyens possibles pour gagner l’argent leur permettant de manger et de garder leur logement ; Gi-su est un adolescent vivant seul dans l’appartement de ses défunts parents, se laissant sombrer dans le chagrin malgré tout le soutien que peut lui apporter sa tante dévouée. Deux adolescents, donc. Reliés par la même histoire : le père du premier est l’assassin des parents du second.

Formidablement écrit, ce long métrage commence par révéler en alternance, séquence par séquence, les deux trajectoires de ces personnages forts, complexes, l’un cherchant à s’en sortir et à survivre malgré le poids de la culpabilité pour des actes qui ne sont pas les siens quand l’autre ne cherche qu’à attiser les braises de sa vengeance et de sa douleur. La volonté du récit, certes attendue mais inévitable, sera de faire se caramboler ces deux trajectoires, avec tous les questionnements moraux, éminemment ambivalents, que cela suppose : sommes-nous responsables de la vilénie de ceux dont nous descendons ? De fait, la vengeance est-elle juste, et donc réparatrice ? Cette vengeance n’inverse-t-elle les rapports de culpabilité ? Dit autrement, qui est victime ou coupable dans cette situation, si tant est qu’il y ait un coupable ?

La force de Fragment repose donc entièrement sur ces enjeux primordiaux, presque philosophiques, dont les deux protagonistes principaux incarnent presque des exemples à l’échelle de l’ensemble du corps social. Jun-gang et sa petite soeur se retrouvent d’abord isolés et humiliés avant d’être pourchassés par les camarades du collège de l’adolescent, avides de punir le meurtre qu’il n’a pourtant pas commis lors d’une séquence évoquant tout autant les inquiétants mouvements de volonté de violence collective du cinéma de Fritz Lang que les scènes de poursuite à la fois soufflantes et épuisantes des meilleurs polars coréens des années 2000-2010 (ceux de Na Hong-jin en tête). Porté par deux jeunes comédiens magnifiques (Oh Ja-hun et Moon Seong Hyun), cette œuvre puissante et complexe, tenue de la première à la dernière minute, a tout autant réjoui l’oeil que l’esprit des festivaliers.

©KAFA

Nous décrèterons cependant, malgré les beautés décrites plus haut, que le magistral Boy in the Pool de Ryu Yeon-su, bombe filmique d’une douceur inouïe, représente à nos yeux la plus belle œuvre vue lors de ce FFCP 2025. Structuré en trois chapitres distincts (enfance, post-adolescence, âge adulte), ce film aussi discret que bouleversant raconte la relation entre Seok-young et Woo-ju. La première rencontre le second dans la piscine municipale de la petite ville dans laquelle elle a déménagé à regret ; le garçon révèle à la fille son secret, lui permettant de nager plus vite que tout le monde. Pris en charge par un entraîneur chevronné, Woo-ju devient nageur professionnel quand Seok-young ne devient rien d’autre qu’une étudiante lambda. Et le film de montrer cette relation amicale qui ressemble sans ne jamais se l’avouer à un sentiment encore plus profond, et qui donne toujours l’impression de s’effilocher alors même qu’elle ne lâche jamais.

Boy in the Pool marque durablement l’esprit par le contraste entre la violence des relations liant l’ensemble des personnages et renforcée d’un chapitre à l’autre, et la sérénité extrême de sa mise en scène. L’esprit de compétition caractérisant le personnage de Seok-young (sa relation phagocytée par une forme de jalousie latente avec son ami d’enfance ; son regard sur la réussite de sa sœur pianiste virtuose) surligne le caractère ordinaire et décevant d’une vie moins manquée qu’insatisfaisante, sur laquelle elle n’aura imprimée aucune marque et la condamnant de fait à la solitude, alors même que le garçon devenu champion le sera contre son gré. L’insondable mélancolie de ces portraits baigne dans une mise en scène ouatée, résolument aquatique, privilégiant la lenteur, les silences, et une atmosphère discrètement bleutée, flottante. Pas de coups d’éclat ni d’éclats de voix dans ce film, juste une volonté de mettre en parallèle deux existences à la fois, paradoxalement aussi liées entre elles qu’inconciliables.

Régi par une tension amoureuse de tous les instants, le long métrage de Ryu Yeon-su fait le récit d’une rencontre qui n’en finit jamais de ne jamais aboutir, repoussant sans cesse l’échéance d’un croisement définitif des trajectoires, et enclavant chacun dans ses solitudes, les séparant par des idées de mise en scène assez soufflantes (la transition sidérante entre les deux premiers chapitres, montage des deux temporalités d’une efficacité implacable) jusqu’à une scène finale d’une indéfinissable beauté. Définitivement le grand coup de cœur d’un Festival du Film Coréen à Paris ô combien charmant et à la programmation très émouvante.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).