Du propre aveu de Guillermo Del Toro, le roman de Mary Shelley Frankenstein ou le Prométhée moderne, et surtout son adaptation cinématographique signée James Whale en 1931, sont parmi les œuvres qui ont le plus influencé son travail et même, plus généralement, sa vie. Il admet y avoir compris des notions religieuses, esthétiques, morales, et découvert son amour profond pour les « monstres ». Une fascination qui le pousse fort logiquement à développer sa propre vision du mythe depuis des décennies, en injectant des touches dans ses différents films, jusqu’à se sentir prêt à mener à bien ce projet et que l’occasion se présente enfin. Vénérés par une frange conséquente des cinéphiles, les derniers longs-métrages du réalisateur ont pourtant connu des fortunes diverses. Si La Forme de l’eau rafla une moisson d’Oscars, Crimson Peak et Nightmare Alley (dont la promo fut purement et simplement sabordée par Disney au profit de Spider-Man : No Way Home, sorti le même week-end), ont été des échecs au box-office. Le metteur en scène n’est plus en odeur de sainteté auprès des majors et Frankenstein voit finalement le jour sur Netflix, pour qui Del Toro a déjà signé une transposition animée réussie de Pinocchio et supervisé une série anthologique, Le Cabinet de curiosités. Au grand dam des spectateurs hexagonaux qui, hors présentations à la Cinémathèque Française ou au dernier Festival Lumière, ne pourront pas découvrir ce rêve d’une vie sur grand-écran. Le postulat est connu, Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un scientifique brillant mais égoïste, souhaite vaincre la mort et, pour ce faire, donne vie à une créature (Jacob Elordi) au cours d’une expérience. Le cinéaste parvient pourtant à façonner un film personnel, à la fois spectaculaire et introspectif, qui résonne comme un aboutissement ou, tout du moins, un tournant dans sa filmographie.

Copyright Netflix

Guillermo Del Toro avait initialement prévu de tourner une trilogie qui aurait suivi le point de vue de Victor, du monstre et enfin d’Anderson, capitaine d’un navire ayant recueilli le scientifique blessé. Une narration à trois voix, fidèle au roman, qu’il réduit finalement à deux grandes parties aussi opposées que complémentaires : le récit selon le créateur, dans un premier temps, puis de sa créature. Si le réalisateur confie être intimement attaché à l’histoire, c’est parce qu’elle questionne son rôle d’artiste mais également de fils, de père et d’athée élevé au sein d’une famille pieuse, un « catholique renégat », comme il se définit lui-même. Ici, le docteur est certes obstiné, décidé à renverser l’ordre naturel, mais c’est surtout un artiste. Ses expériences sont de véritables spectacles qu’il met en scène pour un public d’académiciens à la fois subjugués et méfiants. Un bateleur roublard qui renvoie aux racines foraines du septième art et évoque le superbe Nightmare Alley, dans lequel le cinéaste volubile (voir ses récentes déclarations frondeuses contre l’IA) se reconnaît probablement. Son envie de mener à bien son projet déicide est mue par sa propre gloire (Oscar Isaac livre une formidable performance toute en nervosité, inspirée de rock stars comme David Bowie), mais aussi par son envie de prouver son génie à une figure paternelle tyrannique. Campé par Charles Dance, Leopold Frankenstein est dur, méprisant, abusif, à l’opposé de son homologue littéraire. Surtout, par ses nombreuses humiliations et son désir de façonner son fils à son image, il questionne la responsabilité inhérente à toute création et toute procréation.

Copyright Netflix

Le geste artistique, l’expérience scientifique, ou la mise au monde d’un être, ne sont pas des actes anodins et sans conséquences. Victor, dans son désir de toute puissance et sa volonté de s’opposer à son éducation, reproduit pourtant les mêmes schémas. Il « dresse » son monstre qui n’a, en retour, qu’un seul mot à la bouche, à savoir le prénom de son créateur, unique horizon d’une existence enchaînée. À l’instar du personnage de Willem Dafoe dans Pauvres créatures (lui aussi grandement influencé par Shelley), le démiurge ne souhaitait donc pas enfanter d’un être libre et indépendant, mais trouver un moyen de tromper la mort et, ainsi, de s’opposer à la seule entité qui, selon lui, lui fait de l’ombre : Dieu. Les grandes figures du catholicisme hantent ainsi tout le long-métrage, donnant lieu à ses images les plus marquantes, sublimées par la photo de Dan Laustsen, chef op de Mimic et des trois derniers films de Guillermo Del Toro pour le grand écran, mais aussi du Pacte des loups. De ce rêve d’un ange carmin entouré de flammes qui obsède le scientifique, à la position christique de sa créature lors de sa résurrection, c’est toute une iconographie chrétienne que le réalisateur convoque et questionne dans un même mouvement. L’ajout narratif le plus parlant, incluant le pouvoir financier à l’acte créatif, reste celui du mécène interprété par Christoph Waltz, que l’on est heureux de retrouver ici dans le registre du gothique après le calamiteux Dracula made in Besson. Un homme d’affaires richissime qui finance les travaux de Frankenstein et lui promet toute liberté afin d’arriver à ses fins, tout en nourrissant le désir secret d’en tirer un profit personnel et de prolonger sa propre existence. De là à y percevoir le reflet des pontes de Netflix en difficulté s’offrant ainsi les services d’un réalisateur oscarisé afin de combler leur catalogue en fin d’année, et espérer rejoindre la course aux récompenses, il n’y a qu’un pas. Quoi qu’il en soit, Del Toro n’est d’évidence pas dupe, seule semble compter l’achèvement de son œuvre et selon ses termes.

Copyright Netflix

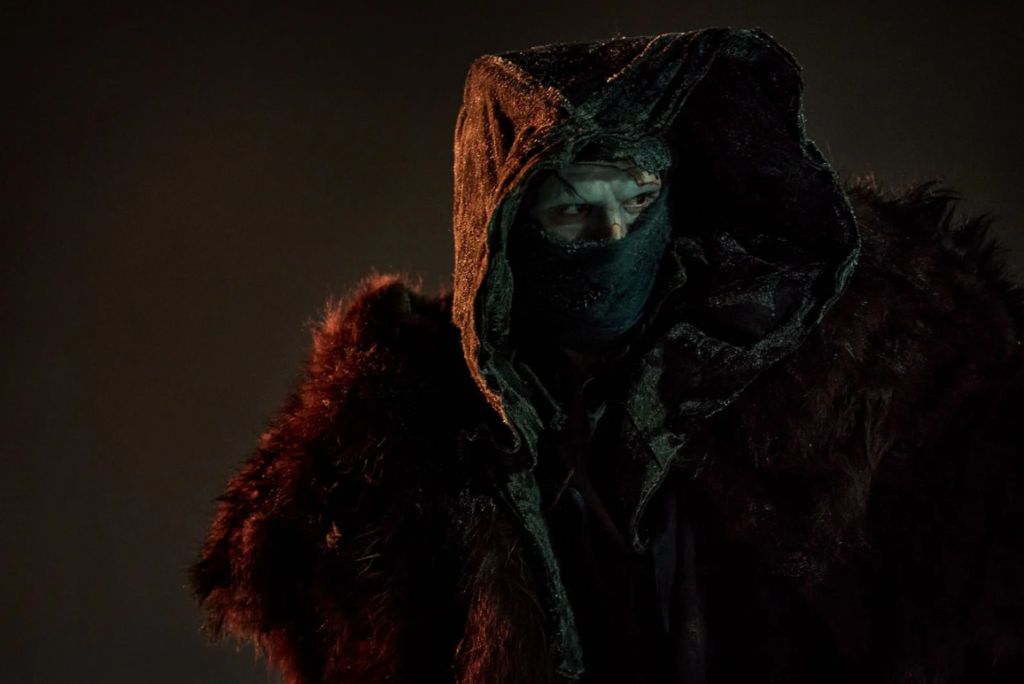

Autrefois incarné par Boris Karloff, inoubliable force brute, sensible, rejetée, presque un animal blessé, inconscient de ses actes, la créature est ici dépeinte tel un enfant s’éveillant au monde avant de se construire lui-même en adulte. Alors qu’Andrew Garfield avait initialement été approché, c’est finalement Jacob Elordi qui s’est plié aux dix heures quotidiennes de maquillage afin d’interpréter la vision du réalisateur. De tous les monstres qui ont peuplé son cinéma, celui-ci est probablement le plus complexe, le plus émouvant, mais aussi paradoxalement le plus immédiatement humain. Il découvre peu à peu le langage, la beauté, l’art, la philosophie (touchant passage avec le vieil homme aveugle), mais également l’amour auprès d’Elisabeth, incarnée par Mia Goth. Il découvre les tourments de sa condition à travers la littérature et la théologie, lit la Bible comme un recueil de récits mythologiques questionnant notre nature profonde, dans un syncrétisme typiquement mexicain mêlant légendes païennes et foi chrétienne. Difficile alors de ne pas y percevoir un autoportrait du cinéaste et du choc que fut pour lui la découverte du film de James Whale. Cet apprentissage parfois douloureux de la vie, le metteur en scène l’inclut dans une seconde partie plus contemplative, étonnamment plus douce, dénuée de tout cynisme ou de toute velléité manichéiste. Ainsi, la rencontre entre le monstre, tout juste évadé de sa geôle, et un cerf, moment de pure poésie suspendu dans le temps, se conclut par un coup de feu, faisant soudainement surgir l’ombre de la mort et le ramenant brutalement à la dure réalité.

Copyright Netflix

Patchwork de morceaux de cadavres ramenés à la vie par une science élevée au rang de spectacle, la créature recèle en son sein l’une des plus belles trouvailles du cinéaste, injecter la grande Histoire au cœur même du récit, comme il le fit avec le fascisme dans Pinocchio. Ici, c’est dans les conflits napoléoniens meurtriers qu’il trouve, à travers son double, Victor, la matière inanimée pour mener à bien son projet. « Je suis l’enfant d’un charnier », tel se définit le monstre. Une chimère créée à partir d’hommes sans distinction de classe, de croyance ou d’opinion, ayant tous succombé à la folie meurtrière de leurs dirigeants. Devenu protagoniste du récit, il réalise qu’il n’a pas simplement vaincu la mort, il est en incapacité de périr, se relevant, guérissant encore et encore de ses blessures, condamné à errer, à hanter le monde éternellement tels les fantômes qu’affectionne tant le réalisateur. Elordi prête son imposante stature (1m96) à ce personnage composite inspiré des illustrations de Bernie Wrightson. Tour à tour candide et violent, poétique et désespéré, l’acteur ne cherche jamais à singer Karloff mais impose sa patte. Il passe ainsi de l’être pur, vierge, imparfait mais immaculé (rappelant les elfes de Hellboy 2 ou Nomak dans Blade 2), à un individu parfaitement civilisé, courtois, voire sensuel, mais aussi brutal. Car Frankenstein est un film profondément organique où la violence s’avère parfois étonnamment graphique. Le corps y est autant une matière à sculpter, recoudre, ranimer, qu’une œuvre en soi, à l’image des écorchés, statues humaines renvoyant aux travaux de Gunther von Hagens, qui composent le décor du bureau de Victor. A contrario, ce dernier voit son physique être diminué, estropié, corrompu, évoquant ainsi les grands méchants qui peuplent la filmographie de Del Toro, du capitaine Vidal (Le Labyrinthe de Pan) à Strickland (La Forme de l’eau). L’affrontement final entre les deux hommes donne lieu à l’un des plus puissants moments de toute la carrière du metteur en scène. Aux confins du monde, ils sont seuls, lancés dans un combat mythologique au-delà duquel plus rien n’existe, ou presque. L’ultime plan, sidérant de beauté et de mélancolie, est ainsi une page blanche où tout est encore à faire, à écrire, à filmer. Gloire aux créateurs.

Disponible depuis le 07 novembre 2025 sur Netflix.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).