Festival Lumière 2025 ou le retour en force du cinéma américain à Lyon doublé de l’exploration d’un référentiel avec lequel (génération oblige) nous avons partiellement grandi. Ce fut notre fil conducteur de l’édition, de nos goûts personnels à nos choix de séances au sein de la programmation. Ambitieuse et excitante sur le papier, cette 17e édition a tenu ses promesses à la faveur de copies très haut de gamme nous donnant l’occasion de voir ou revoir les films dans des conditions inespérées, la présence d’invités spectaculaires et passionnants ainsi que l’exploration de filmographies riches et variées. Retour en quatre textes thématiques et un vrac en conclusion pour cette première partie de compte rendu.

Martin Ritt et les héros ordinaires

En guise de première séance pour cette 17e édition, et à quelques heures de la soirée d’ouverture, nous allions découvrir Norma Rae (1979). Un film culte, peut-être le plus célèbre de son auteur (avec L’Espion qui venait du froid), qui s’inscrivait dans le cadre d’une grande rétrospective consacrée à l’œuvre méconnue et oubliée (à quelques exceptions près) de Martin Ritt. L’histoire se déroule à Henleyville, une bourgade du Sud des États-Unis où Norma Rae (Sally Field) travaille dans une filature de coton et s’occupe seule de ses deux enfants. Elle gagne péniblement sa vie et aimerait que son sort s’améliore. Elle fait un jour la connaissance de Reuben (Ron Leibman), un syndicaliste new-yorkais. Venu sensibiliser les ouvriers, il leur suggère de s’organiser collectivement. Norma se reconnaît dans le message qu’il porte et se met à militer.

Norma Rae © Park Circus

Moins un film dogmatique ou à thèse qu’un portrait de femme combative dans lequel le cinéaste observe la transformation d’une grande gueule en militante syndicale increvable et investie. Il s’intéresse davantage au pouvoir de l’engagement et à sa force galvanisante qu’à l’issue du combat ou la cause défendue. Norma Rae observe le chemin parcouru par une héroïne parfois malmenée mais intransigeante portée par la gouaille irrésistible de Sally Field, récompensée à juste titre d’un Oscar. La mise en scène mêle réalisme (grande force dans la présentation du lieu de travail bruyant et épuisant) et élégance (voir la fluidité et l’intelligence des mouvements de caméra). Le réalisateur fait corps avec ses personnages sans jamais les détacher de leur ancrage professionnel ou familial. Il semble animé par la volonté de saisir leur vérité sans jamais en faire les pantins d’un discours. L’héroïsme est partout et en chacun, l’extraordinaire est une mutation de l’ordinaire.

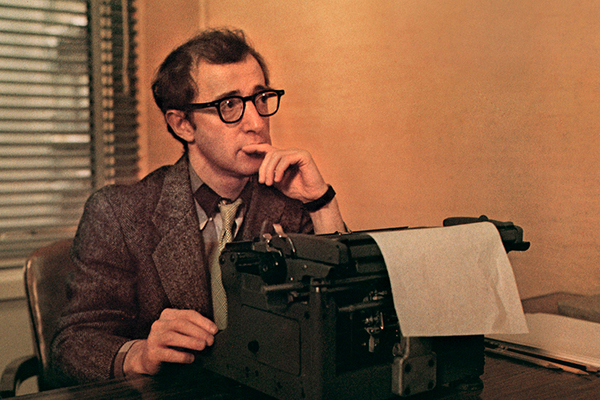

Le lendemain, nous allions découvrir une œuvre antérieure du réalisateur, Le Prête-nom (1976), nous confortant dans cette analyse. Une intrigue qui se situe en plein Maccarthysme, alors que le scénariste à succès Alfred Miller (Michael Murphy) se voit empêché de travailler en raison de ses liens avec le Parti communiste. Son ami d’enfance, Howard Prince (Woody Allen), modeste employé de restaurant, accepte de lui servir de prête-nom en touchant 10% sur la vente de chaque script. Arrondissant ainsi ses fins de mois, Howard est rapidement sollicité par différents auteurs boycottés par la télévision… Un film hautement personnel, Martin Ritt, son co-scénariste Walter Bernstein et les comédiens Zero Mostel, Herschel Bernardi et Lloyd Gough ayant tous été blacklistés et interdits d’exercer pendant plusieurs années. Le cinéaste exploite une situation qui tient autant de la comédie que de la tragédie. On rigolerait volontiers, ou tout du moins davantage, du postulat si nous parvenions à le déconnecter de l’histoire. Néanmoins, se développe une mécanique du mensonge irrésistible rattrapée peu à peu par la gravité. Comment un individu lambda devient malgré lui un scénariste de renom, l’objet de toutes les convoitises, séductions et suspicions ? L’idée d’avoir confié le rôle principal à Woody Allen est prodigieuse. D’une part, l’auteur est rare devant les caméras des autres, ensuite car son approche totalement premier degré de ce contre-emploi apporte une énergie qui trompe le film dossier et le réalisme au sein duquel il évolue. Il amène, par son implication totale, une nécessaire distance pour transformer l’objet en fiction pure. Cela ne diminue en rien la force de sa charge et la puissance implacable de sa dénonciation. Le quidam se transforme en caillou dans la chaussure d’un système impitoyable. Héros ordinaire et improbable, il mue à son corps défendant en figure de lutte, dans un premier temps moins par conviction que par un besoin de liberté et de respiration. Passé un bonheur de façade, il lui est impossible de profiter pleinement de son nouveau statut, il est prisonnier d’un mensonge qui change sa vie et en implique plusieurs autres, en plus de le contraindre à trouver des stratagèmes pour maintenir sa condition. D’un dessein purement individuel et intéressé, il prend peu à peu conscience de l’injustice qui sévit et trouve un courage insoupçonné jusqu’au plan final salvateur.

Le Prête-nom © Park Circus

Ces deux œuvres fortes, au classicisme maîtrisé et intemporel, s’émancipent des étiquettes pour transformer en vraies propositions de cinéma engagé et révolté, titillant le héros qui sommeille en chacun d’entre nous.

Sean Penn pour l’amour du jeu

Ces dernières années, Sean Penn est devenu un sujet de défiance au point de faire l’objet de railleries. En raison de performances peu subtiles et parfois carrément grotesques (Gangster Squad), de choix de films moins intéressants (Gunman dont il coécrit le scénario), mais aussi de la mise en scène d’un navet indigne et indécent (The Last Face). Comment expliquer le déclin d’un acteur si emblématique et intouchable il y a encore quinze ans ? Rétrospectivement, le succès de sa quatrième réalisation Into the Wild (2008), suivi de son deuxième Oscar pour Harvey Milk (2009), ressemble à une malédiction. Comme si cette reconnaissance définitive et unanime était venue nourrir des certitudes mal placées… Peu importe, des erreurs de parcours et des errements ne peuvent pas faire oublier une carrière de premier plan. C’est sous la caméra de Paul Thomas Anderson que l’acteur a pu retrouver des couleurs et faire sensation, d’abord avec un second rôle dans Licorice Pizza, puis tout récemment dans la peau de l’antagoniste Lockjaw dans Une bataille après l’autre. Le rencontrer en chair et en os, l’entendre parler de ses films et redécouvrir ses deux premières réalisations, fut une nécessaire piqûre de rappel. Sean Penn est l’un des derniers représentants d’une génération qui a été contemporaine de Charles Bukowski, Clint Eastwood, Charles Bronson et bien d’autres mythes hollywoodiens. Sans faire de volte-face critique sur Into the Wild (que l’on apprécie) le malentendu qu’il a engendré est simple : plus que tout, la raison d’être de Sean Penn en tant que réalisateur n’est pas d’attirer l’attention sur lui, mais de diriger les acteurs qu’il aime, avec qui il souhaite travailler, renouant ainsi avec l’essence même de son métier, tout en explorant un autre univers.

Crossing Guard © Park Circus

Lorsqu’il signe sa première réalisation The Indian Runner (1991), Sean Penn est un acteur à la réputation établie. Il s’inspire directement d’Highway Patrolman de Bruce Springsteen pour raconter la relation tumultueuse de deux frères à la fin des années 60 dans une petite ville rurale du Nebraska. Joe (David Morse) et Frank Roberts (Viggo Mortensen) étaient jadis très proches mais se sont longtemps perdus de vue. Joe a dû vendre la ferme paternelle et il est devenu policier. Frank, qui fut un enfant à problèmes, revient de la guerre du Viêt Nam. Deux frères que tout oppose, l’ange et le démon, des nuances qui peuvent représenter en creux les multiples facettes de son auteur. D’un côté, Joe, le dépositaire de l’autorité qui tient financièrement le foyer, se bat pour femme et enfant tout en ayant su rester proche de ses parents. De l’autre, Frank, le chien fou impulsif et autodestructeur, rongé de l’intérieur, souvent sur le point de s’accomplir mais constamment rattrapé par ses pulsions. David Morse et Viggo Mortensen sont formidables, Patricia Arquette, Valeria Golino et Charles Bronson (émouvant dans son dernier grand rôle) ne sont pas en reste. The Indian Runner fonctionne comme une saga familiale tendance Jim Harrison revisitée dans un décorum de western contemporain où la chronique âpre d’une classe travailleuse laissée en dépérissement prend des airs de poème, de chanson ou de ritournelle. Portraitiste fin et attentionné, directeur d’acteur impressionnant, Sean Penn a un péché mignon dans sa volonté de s’affirmer sur tous les fronts, y compris comme un styliste avec des effets un peu faciles (ralentis), alors que lorsqu’il se concentre sur ses comédiens et ses dialogues il tutoie une vérité brute souvent déchirante.

Sa deuxième réalisation, Crossing Guard, s’inscrit dans une certaine forme de continuité : un drame noir puissamment incarné à la faveur d’un casting de haut vol et de personnages tourmentés, pétris de contradictions et en même temps profondément humains. Freddy Gale (Jack Nicholson) est inconsolable depuis la mort de sa fille Emily, renversée par un chauffard. Ivre lorsqu’il conduisait, John Booth (David Morse) finit de purger sa peine de prison et reste hanté par le crime qu’il a commis. Après six ans de détention, il espère reprendre une vie normale à sa sortie. Mais Freddy l’attend et n’a qu’une idée : se venger. David Morse, dans une continuité (doublée d’une rupture) de son rôle dans The Indian Runner, est rongé par les remords, dès l’ouverture, il se fracasse la tête contre les barreaux de sa cellule. Jack Nicholson, monstrueux, rongé par son désir de vengeance destructeur qui l’a coupé de sa femme et de ses enfants, noie son son malheur dans l’alcool et les plaisirs faciles. Face à ces hommes abîmés, on retrouve deux grandes actrices : Angelica Huston et Robin Wright. C’est là tout l’art de Sean Penn : creuser les dilemmes moraux qui l’animent, et à travers eux, questionner son pays, ses valeurs. Il venait alors de devenir père et s’interrogeait sur la perte d’un enfant, sur ce que la vengeance peut détruire et ce que l’amour peut, malgré tout, réparer. Long chemin vers l’apaisement et l’amour à travers la fureur et l’envie de vengeance, Crossing Guard s’autorise même un brin d’humour noir en prime, en plus de l’émotion, de la pudeur et de la profondeur qui le caractérisent. À sa manière, il se positionne dans le sillage d’un cinéaste qui allait le diriger quelques années plus tard dans le superbe Mystic River : Clint Eastwood.

John Woo, Blanches Colombes et Vilains Messieurs

Le cinéma de John Woo est associé à de précieux et précoces souvenirs cinéphiles. Il est l’un des premiers noms mémorisés par notre jeune esprit, et l’un des premiers styles identifiés, bien avant d’avoir eu une quelconque notion ou conscience de la grammaire cinématographique. C’était à la faveur d’une séance matinale de Mission : Impossible 2, rapidement suivie du visionnage en VHS de Volte/Face : deux films qui entreront au rang des classiques de jeunesse. Le metteur en scène hongkongais est un héros d’enfance en quelque sorte, dont l’enthousiasme ne nous a jamais quitté au fil des années. Le voir en chair et en os, en fin de festival, un vendredi matin pour présenter The Killer, a engendré une émotion imprévue et insoupçonnée. Cet homme désormais âgé et affaibli se révélait pourtant pleinement vif et passionnant en partageant ses souvenirs quant à la conception de son film. Les lumières se sont éteintes et le film s’est lancé.

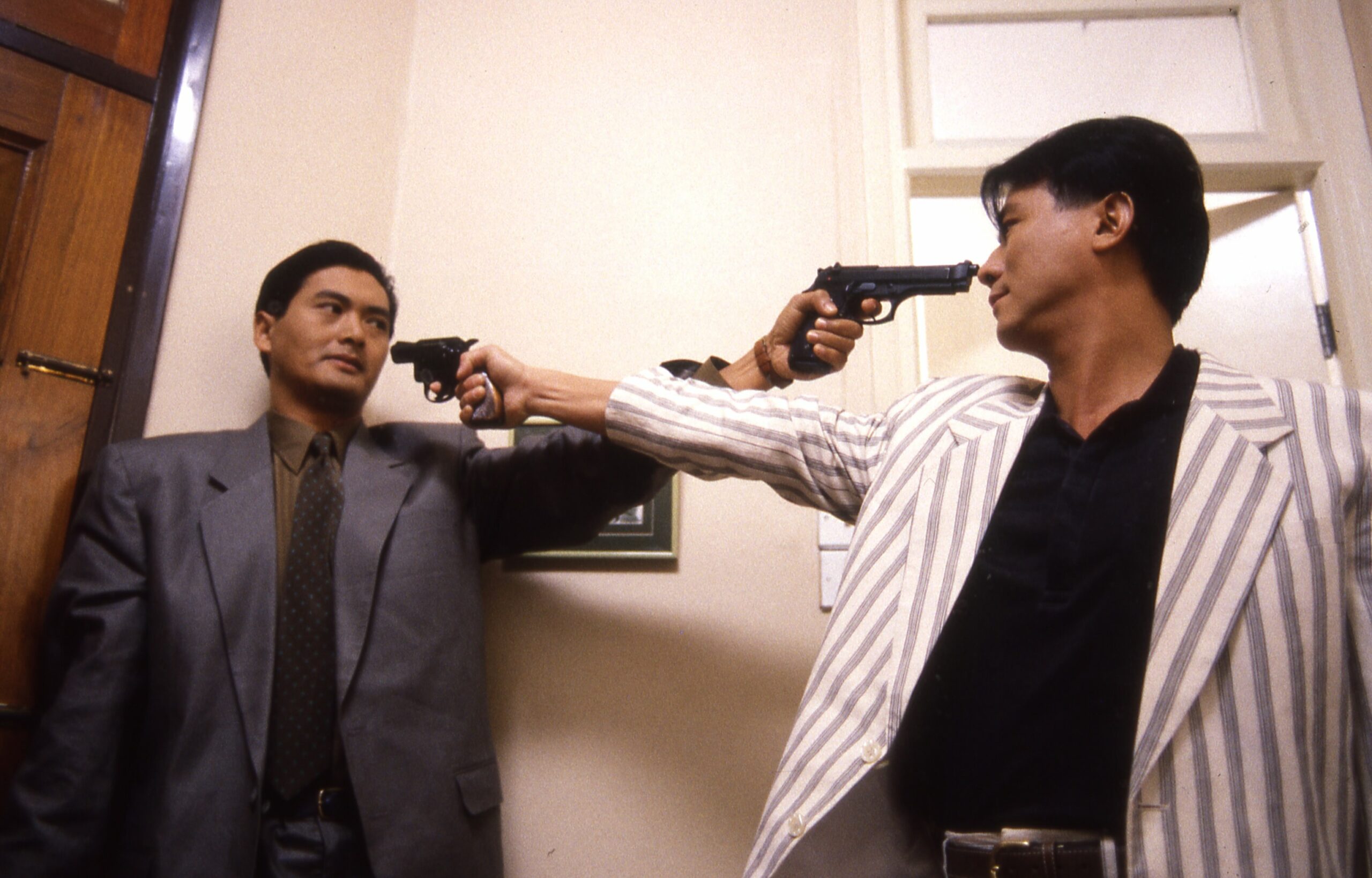

The Killer © Metropolitan FilmExport

Dans la trilogie paroxystique du cycle Woo/HK qui ressort peu à peu en copies restaurées d’une qualité époustouflante chez Metropolitan, À Toute épreuve (repris en salle à la fin de l’été) serait le film d’action ultime, celui le plus fulgurant. Une balle dans la tête (vu quelques jours plus tôt au festival) serait celui le plus en prise avec le réel, le plus concret et le plus personnel. Entre les deux, The Killer (1989) se pose comme le plus sentimental, le plus lyrique et le plus émouvant. Le réalisateur orchestre une danse de mort où les balles transpercent les corps avec une forme de grâce, une chorégraphie où les gunfights et la violence deviennent un langage esthétique à part entière. Le cinéaste s’empare de ses références (Le Samouraï de Melville en tête, jusqu’au prénom de son héros : Jeff) pour réinventer des règles et établir une forme nouvelle, dont l’influence ira bien au-delà de l’Asie et lui ouvrira les portes d’Hollywood. Passé les excès et une forme d’irréalisme assumée, se trouve un sentimentalisme débordant, un amour du cinéma et une volonté d’apporter modestement sa pierre à l’édifice. Cette forme de candeur et cette violence expressionniste dissimulent des sentiments profonds (qu’ils soient amoureux ou amicaux) dont la valeur s’exprime dans ce que l’on est prêt à subir et à infliger pour ceux que l’on aime. Il n’est pas anodin que le réalisateur ait maintes fois clamé que ses personnages sont avant tout des chevaliers sans armures mais suivant un même code de l’honneur, donnant naissance à un sous-genre en soit nommé heroic bloodshed. John Woo hisse le cinéma d’action à un niveau d’élégance et d’envergure formelle qui ridiculise 95 % d’Hollywood avec un budget largement inférieur mais une générosité et une ingéniosité largement supérieures. Cerise sur le gâteau, Chow Yun-Fat, son alter ego devant la caméra, déborde de charisme. The Killer est toujours ce monument d’action extraordinaire.

Il abolit les frontières du réel pour créer un monde à part et proposer de nouveaux codes de cinéma. Les notions de bien et de mal sont désormais confuses ; la frontière entre les camps ne cesse de se redessiner au fil des rebondissements. Dans le monde de John Woo, rien ne semble figé, chaque évidence est susceptible d’être remise en cause, jusqu’à l’apparence même des héros (des points qui seront poussés au point culminant dans Volte/Face et Mission : Impossible 2 dans une moindre mesure). Sur Une Balle dans la tête (1990), John Woo confronte son style baroque et flamboyant à l’histoire et à la tragédie à travers le destin de trois amis d’enfance à la fin des années 60. L’ouverture kitsch et naïve tend à exacerber les conventions d’un certain cinéma commercial asiatique avant d’aller vers le cinéma de petites frappes, de malfrats plus proche du monde avec lequel Woo fut coutumier. Il s’appuie sur les repères du public hongkongais mais aussi de son public avant de les confronter à la violence du réel avec son trio de héros contraints de prendre la fuite et plongés dans un monde violent au sein duquel ils n’ont plus les codes jusqu’à se retrouver au cœur du conflit vietnamien. Trois amis qui n’aspirent qu’à une vie meilleure, dont les liens vont être abîmés ou détruits par la guerre. Entre scènes d’action d’anthologie et visions apocalyptiques, John Woo surpasse une nouvelle fois le grand spectacle hollywoodien. Si le cinéma de Woo n’a jamais cherché le réalisme, sa dimension excessive contribue à élaborer une grammaire filmique déplaçant les curseurs sans pour autant négliger la dimension humaine et Une Balle dans la tête est symptomatique de cela. Au bout de l’enfer et de périples insoutenables, c’est l’amitié trahie qui l’emporte sur tout, une valeur cardinale qui n’a rien de naïf. Elle constitue le dernier rempart dans un monde gangrené et sans issue positive. Du grand art.

Michael Mann et les hommes du peuple

Souvent oublié ou mis de côté dans la filmographie de son auteur, Ali (2002) est le film par lequel nous avons débuté notre exploration du cinéma de Michael Mann durant le festival. Une époustouflante copie restaurée (une de plus !) conçue spécialement pour l’occasion et une projection dans une salle pleine, nous ont replongé dans un jalon essentiel de l’œuvre de Mann. Ni un biopic classique ni un drame sportif mais plutôt un thriller politique post-moderne concentré sur une dizaine d’années de la vie du boxeur, de son premier titre à sa reconquête des sommets, il amorce et définit la forme qui fera du cinéaste le plus grand styliste des années 2000. Ce dernier peaufine son approche visuelle en numérique avec la complicité à la photographie du génial Emmanuel Lubezki (Les Fils de l’homme, The Tree of Life). Il capte le réel en l’exacerbant via un ultraréalisme rendu possible par le numérique et sa propension à capter le moindre détail du cadre, pour peu que l’œil soit attentif. Will Smith méconnaissable et immense pour la seule fois de sa carrière se met au diapason tandis qu’apparaît Jamie Foxx, figure majeure d’une trilogie Mannienne stratosphérique qui se conclura avec Miami Vice. Passé le choc, Ali révèle un dessein. Il dépeint par blocs séquentiels au sein desquels la musique fait corps avec des images fragmentées, entre gros plans, évocations politiques et géopolitiques, une décennie cruciale et tourmentée dont Ali est autant l’acteur que le témoin. Héros du peuple, il est un homme seul face à un système impitoyable et corrompu, contraint de combattre les institutions sportives, politiques et religieuses. Film sur le prix des idéaux et le coût de l’abnégation, il assure la transition entre Révélations et sa résurgence du thriller parano mode seventies et ses polars qui le placeront sur le toit du monde de Collateral à Public Enemies. Le plus souvent, le héros chez Michael Mann est une figure populaire à laquelle tout un chacun peut se reconnaître.

Ali © Sony Pictures

Dès Le Solitaire (1981), où son protagoniste en quête de liberté et de libre arbitre a basculé dans l’illégalité après avoir constaté que l’ascenseur social était grippé. Frank (James Caan) est en prise avec des policiers corrompus et des hommes puissants dénués de principes, tous persuadés de pouvoir disposer des gens. Il doit sacrifier son bonheur dans une scène cruelle pour s’assurer que personne ne souffrira à cause de lui. Derrière la dureté et la violence du climat, Mann dessinait alors le récit d’une empathie torturée mais aussi d’un idéal impossible. Le monde apparaissait comme une jungle dérégulée. Une prison à ciel ouvert pour un homme qui a purgé sa peine derrière les barreaux et a juré de ne jamais y retourner (comme le Neil McCauley de Heat campé par Robert De Niro quinze ans plus tard). L’univers carcéral est le cadre exclusif du premier téléfilm de Mann, Comme un homme libre (The Jericho Mile, 1979). Comme Duel de Steven Spielberg quelques années plus tôt, ce coup d’essai de Michael Mann a finalement eu les faveurs d’une sortie en salle grâce à son succès à la télévision. Tourné dans une véritable prison au milieu de vrais détenus, son cinéma se place d’entrée sous l’angle du réalisme indépendamment des contraintes que le format télé implique, bridant son style (l’empêchant tout du moins de s’exprimer pleinement) tout en ouvrant un degré de lecture méta (le réalisateur empêché qui lutte pour dépasser sa condition et amener du cinéma sur petit écran). Le héros mannien est déjà en quête d’un impossible : une liberté qui n’est permise que spirituellement grâce à un effort transcendant, celui de la course. Ce héros habité et intransigeant (jusque dans l’honnêteté quant à son rapport au crime qu’il a commis), est le premier d’une longue série, il pose un point de départ qui infusera dans toute la suite de sa carrière. Sans minorer la dureté des conditions de détention, Mann observe aussi une solidarité, une amitié sincère qui va au-delà des divisions et des clivages ethniques qui régissent la prison.

Une ellipse temporelle nous conduit un quart de siècle plus tard au moment de redécouvrir successivement Miami Vice (2006) et Collateral (2004) où les individualités solitaires forment désormais des duos complémentaires, alliés dans le premier cas, en opposition dans le second. Collateral marquait le retour du cinéaste au film noir une décennie après Heat, mais aussi sa réinvention définitive d’un point de vue strictement formel mais pas exclusivement. Les gros plans numériques expérimentés sur Ali trouvent ici un nouveau territoire ainsi qu’un nouveau registre d’expression. La ville (Los Angeles) devient définitivement un personnage à part entière, explorée par le prisme du genre et au moyen d’un scénario d’une redoutable efficacité. Mann achève sa mue en cinéaste du détail : le moindre millimètre de pellicule doit vivre et justifier sa présence à l’écran. Il oppose à la dimension programmatique de son script (brillant mais dont l’éclat est presque trop scintillant), une notion d’errance, laissant un espace pour la perte de contrôle et les envolées. Ses deux personnages, plongés dans la jungle urbaine jusqu’au bout de la nuit, sont en quête d’échappatoire à leurs routines : l’un, chauffeur de taxi, laisse impuissamment ses rêves en sommeil, tandis que l’autre, tueur à gages chevronné, lui offre les clés d’une liberté à laquelle lui-même ne goûte paradoxalement que sous conditions. Ils sont tous deux les rouages d’un système (légal ou illégal) qui n’offre que peu de perspectives aux intermédiaires, sauf s’ils trouvent les moyens de s’émanciper de leurs conditions. Les idéaux auxquels aspirent Max et Vincent sont accessibles et plus pragmatiques que ceux de leurs prédécesseurs. Collateral se conclut en suspens sur ce point, avec la sensation d’une note positive incitant à un optimisme inhabituel.

Projeté dans sa Director’s Cut, Miami Vice apparaît comme la synthèse ultime de l’univers de Michael Mann. Film d’action au sens littéral et presque bressonien du terme, il marie un soupçon de lyrisme à un romantisme brut. Le réalisateur pousse à son paroxysme un cinéma de l’ultra (ultraréaliste et ultraprésent). Sa quête du détail épouse une volonté d’absolu afin d’atteindre l’universel et l’intemporel. Les intrigues et sous-intrigues s’imbriquent dans un écrin qui donne l’impression d’assister à un reportage en immersion alors même qu’il revisite l’un des premiers temps forts de sa carrière (la série qu’il a produite au cours des années 80). Le long-métrage tutoie une sensation d’extase paradoxale confrontant maîtrise chirurgicale et abandon constant. Un film à vif, toujours sur la brèche, qui jouit d’une vitalité sidérante. Si Heat brillait par la force de ses acteurs, la visibilité de ses prouesses techniques, la surpuissance de ses climax, Miami Vice tend à les effacer, à les digérer pour proposer une variation totale et invisible du monde mannien mais aussi la peinture d’un crime mondialisé et libéralisé. Peut-être que jamais un film à cette échelle budgétaire n’a semblé aussi libre et indépendant ? Une longue et intense fuite en avant ininterrompue qui réinvente la notion de climax dans ses digressions et interstices, à l’image de cette virée cubaine interrompant l’intrigue pour mieux la transcender. Michael Mann abolit les frontières et les règles du genre pour imposer celles qu’il a scientifiquement élaborées depuis ses débuts. Comme sur Collateral, ses deux héros sont des rouages du système, passant ici du bon au mauvais côté de la loi pour les besoins de leur mission. Ils servent une institution viciée de l’intérieur, eux-mêmes en proie à une perte de repères. Les sommes que leurs couvertures traitent sont largement supérieures à leurs paies de policiers. Dans un univers où tout se brouille et se confond, le sens des priorités est redéfini. L’histoire d’amour entre Sonny (Colin Farrell) et Isabella (Gong Li) est l’échantillon d’authenticité au sein d’un monde factice et corrompu. Aussi intense soit leur romance (peut-être la plus belle de la filmographie de Mann), celle-ci est contrainte par le temps et rattrapée par le réel. Elle est tristement impossible et sans issue.

Ferrari © STX Entertainment

Ferrari (2024), son ultime réalisation à ce jour marque un changement partiel de style. Si Ali était davantage un thriller politique qu’un biopic, Ferrari est plus proche du drame conjugal observant un protagoniste en proie à une double vie (professionnelle et familiale) et face à de nombreux dilemmes cruciaux. Mann se réfugie dans le classicisme avec lequel il n’a que peu flirté, Le Dernier des Mohicans mis à part. Neuf ans après Hacker, il se refuse à être hors du coup filmiquement ou ringard, jouant ainsi d’un double anachronisme : la facture très nineties du film tranche avec le contemporain mais aussi la période observée (les années 50). De nouveau, il se plait à contrarier les règles esthétiques qu’il semble fixer : les scènes de courses et leurs élans de vitesse heurtent une lenteur relative. Il s’agit moins d’un renoncement qu’un possible constat : celui d’être allé au bout d’une forme sur ses films précédents. Vient alors la question suivante : Vient alors la question suivante : le futur Heat 2 va-t-il emprunter cette même voie ? Celle de personnages courant après les fantômes de leurs prédécesseurs ? Où ira-t-il chercher un nouvel élan ? Hanté par la mort, Ferrari a aussi une charge testamentaire quasi introspective : Michael Mann s’interroge à travers les tourments d’un créateur perfectionniste et destructeur, chamboulé dans ses desseins. Enzo Ferrari, comme lui, ne sont-ils pas au fond des hommes comme les autres érigés en mythes à leurs dépens ?

Œuvre à part dans sa filmographie, son deuxième long-métrage La Forteresse noire (1983) aborde plus frontalement la mythologie, au point entre autres de sacrifier ses individualités et points d’ancrage. Film accidenté et maudit, fragilisé par des faiblesses techniques et coupes de montages drastiques, il s’éloigne du réalisme pour aller vers le fantastique tout en abordant les heures sombres de l’Histoire. Il subsiste de ce curieux objet filmique difforme et incomplet, de vrais moments de sidération visuelle qui touchent à l’abstraction (rappelant aux plans dantesques de Lucio Fulci). Le stylisme méticuleux de Mann s’exprime moins à dessein empathique qu’allégorique. The Keep, de son titre original, est peut-être sa réalisation qui exprime le plus ouvertement une réflexion philosophique qui traverse toute sa carrière : la nécessaire coexistence du bien et du mal, et un attrait réciproque, afin de maintenir une forme d’équilibre au sein d’un monde en proie au chaos. Une idée puissante exprimée dans un écrin à la fois fragile et somptueux, au détriment sûrement du récit et de la narration, par une approche inhabituellement distanciée. Paradoxalement trente ans plus tard, dans une fiction pop maline et formatée, Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn s’inspirera ouvertement du design du grand méchant Molasar. Le film le moins vu de Mann se retrouve cité dans l’un des plus gros succès de la décennie 2010. Il ne faut jamais jurer de rien.

Notre exploration mannnienne s’est conclue par ce qui fut son premier gros succès sur grand écran, cela dans un registre a priori loin de son cinéma : Le Dernier des Mohicans (1992). Film d’époque situé dans de grands espaces et en pleine nature, loin du contemporain et des décors urbains donc mais un film personnel malgré tout. D’une part, la version de 1936 fut l’un des premiers souvenirs de cinéma du metteur en scène, qui procède ainsi à un retour en enfance comme Ali l’a confronté plus tard au héros de sa jeunesse. Ce serait en dépit des apparences une œuvre très intime. Pour autant, il ne cherche pas à imposer son style au détriment du film et se met au service du récit, pour offrir un nouvel emploi à ses atouts dans un nouveau registre. Dans ce récit à rebondissements, loin du minimalisme dont il pourra faire preuve par la suite, soutenu par une très belle mais omniprésente bande-son, Mann observe une fuite en avance (un motif récurrent) qui rappelle Apocalypto de Mel Gibson avant l’heure (jusque dans certains décors). La dimension plus grand public et l’héroïsme plus marqué n’empêchent pas la cruauté et la tragédie alors les alliances du bien et du mal, la coexistence de forces contraires qui ont besoin l’une de l’autre évoquent immanquablement Manhunter et La Forteresse noire. Œil-de-Faucon (Hawkeye), est l’héritier de deux cultures (européenne et amérindienne) et agit au gré de sa conscience, il tire sa grandeur de ses choix et de sa droiture morale. Il est peut-être l’incarnation la plus éclatante de ce héros populaire qui traverse l’œuvre de Michael Mann. Un homme prêt à tout pour atteindre un objectif difficile ou un idéal impossible, quitte à perdre énormément en route ou prendre le risque de laisser sa peau.

Quelques films en vrac

Vol au-dessus d’un nid de coucou © La Filmothèque Distribution

Soyons transparents, nous ne faisons pas partie des défenseurs de Megalopolis que l’on tient pour un ratage absolu, honteux et inexcusable d’un Francis Ford Coppola mégalo qui a définitivement perdu la main. C’était avec une curiosité un brin malsaine que nous étions prêts à nous replonger dans ce projet à la faveur du Making of réalisé par Mike Figgis (Leaving Las Vegas, Affaires Privées) Megadoc. Une immersion dans les coulisses d’un projet hors normes (dont le ratage est proportionné à son ambition démesurée) qui jouit d’une relative liberté, Figgis a accès à la plupart des acteurs (hormis Natalie Emmanuel et indépendamment des conditions relativement strictes concernant Adam Driver), au réalisateur et aux techniciens. On découvre les questionnements d’un Coppola, manifestement dépassé par une machine dont on peine à saisir le dessein. Il revendique l’amusement, mais à quelle fin ? Son casting ne semble pas saisir davantage. Le réalisateur du making of s’interroge quant à lui sur la nature de ce qu’il réalise : doit-il se satisfaire du chaos qui lui offre une matière évidente ou doit-il aller chercher autre chose ? Il arpente le plateau en quête de réponses et avec une volonté bienveillante de compréhension. Le plus intéressant résulte dans sa manière de suivre la relation tumultueuse entre Francis Ford Coppola et Shia LaBeouf, révélateur ultime des dysfonctionnements et contradictions du metteur en scène. La quête de liberté du premier et ses envies de révolutions se heurtent à une approche du cinéma qui n’a pas évolué depuis ses débuts au point de devenir foncièrement ringarde. L’acteur, qui n’est assurément pas un cadeau, se questionne, exprime ses envies, face à un auteur obsédé par un projet obscur qu’il ne parvient pas à transmettre. L’absence de langue de bois des deux côtés dynamite un document qui se fait le témoignage d’un tournage étrange, où l’énergie de troupe ne prend jamais. Une aventure marquée par un mélange de défiance, d’enthousiasme, d’admiration passée et de volonté de bien faire

Evasion spectaculaire, casse ambitieux et ingénieux, grands acteurs (Delon/Ventura/Gabin) au diapason, bons mots, suspense, bande-originale d’Ennio Morricone…Le Clan des Siciliens (1969) est un classique du divertissement hexagonal réalisé au coeur d’une période bénie pour le genre. Henri Verneuil, l’un des meilleurs artisans français toutes époques confondues, a parfois signé des films supérieurs (I… comme Icare notamment), mais signe ici un modèle d’efficacité vers lequel on revient inlassablement, moins pour en disséquer la profondeur qu’en retrouver le plaisir primaire et raffiné.

Au commencement ou presque, la soirée d’ouverture, sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans la deuxième partie de compte-rendu, s’était achevée par la projection de Vol au-dessus de coucou en copie restaurée. Le chef-d’œuvre de Milos Forman, dont la ressortie par la Filmothèque distribution est prévue en mars 2026, n’a rien perdu de sa superbe, de sa puissance et de son éclat. Deuxième long-métrage américain pour le cinéaste tchèque, quatre ans après Taking Off, il orchestre une plongée dans un hôpital psychiatrique habité de patients hauts en couleur. Devenu culte avec le temps, jusqu’à être parodié dans un épisode des Simpson, le film s’impose comme un modèle d’efficacité, lorgnant vers le pur feel good movie libertaire avant de sombrer dans une inévitable et tragique gueule de bois. Un écho au désenchantement des années 70 faisant suite à l’échec brutal des idéaux du flower power, que le réalisateur venu du Vieux continent filme avec autant de tendresse que de distance. Au cœur du drame, un incroyable Jack Nicholson qui venait juste de collaborer avec Mike Nichols, Antonioni, Polanski, Hal Ashby ou Bob Rafelson, entouré d’une galerie de gueules qui s’apprêtaient à se faire un nom dans le paysage cinématographique : Danny DeVito, Christopher Lloyd ou Brad Dourif. Du très grand cinéma populaire qui illustre parfaitement la tonalité d’une 17ème édition qui aura mêlé exigence et séduction dans sa programmation !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).