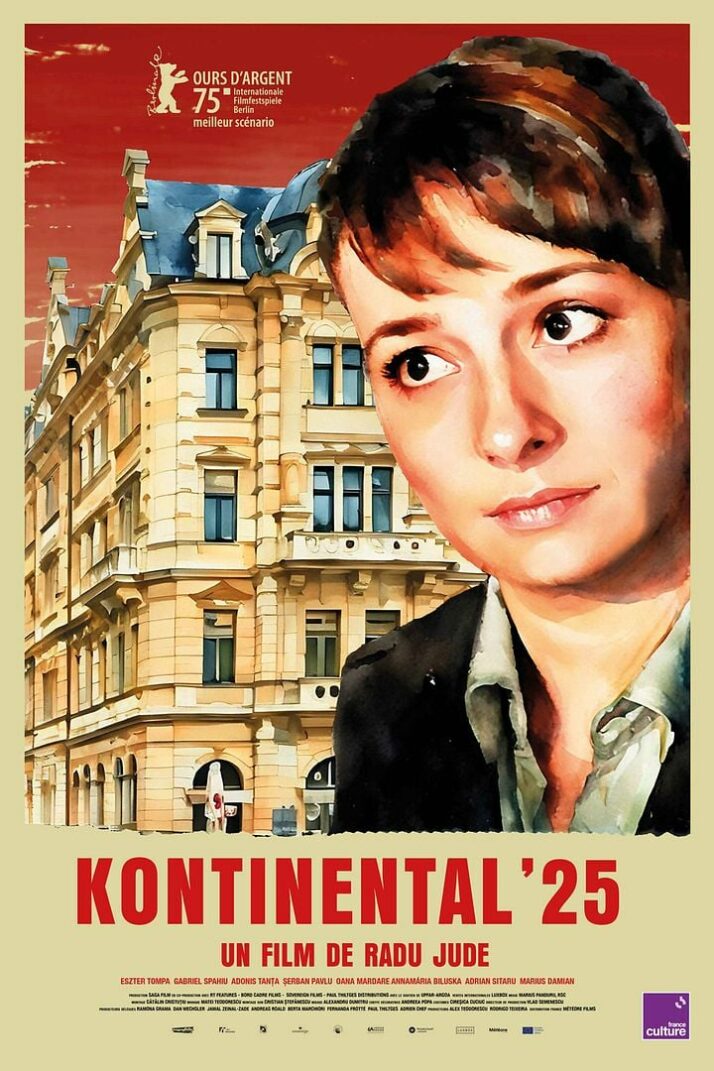

La prémisse de Kontinental ’25 reprend presque tel quel un fait divers resté gravé dans l’esprit de Radu Jude : après le suicide d’un citoyen paupérisé qu’elle était chargée d’expulser de son domicile, une huissière de justice avait été filmée pleurant à chaudes larmes, une réaction dont le prolifique cinéaste roumain a eu envie de scruter l’authenticité. Dans Kontinental ’25, s‘il place la trajectoire de son huissière à lui, Orsolya (Eszter Tompa), sous les auspices du parcours de rédemption (après le suicide de son fils) du personnage de bourgeoise incarné par Ingrid Bergman dans Europe 51 de Roberto Rossellini, la référence (appuyée par une brève apparition de l’affiche dans le film) n’est naturellement pas à prendre au pied de la lettre (Jude est trop farceur pour ça) : le périple apparemment moral d’Orsolya est beaucoup plus ambivalent, et l’objet de la quête plus flou. La grandiloquence imitée du titre, Kontinental ’25, est également déceptive, ouvertement (mais avec un sourire en coin), car l’histoire que raconte Jude est a priori plus locale. Dans le film, ce titre renvoie à un simple projet de « boutique–hôtel » qui va remplacer, dans la ville transylvanienne autrefois hongroise de Cluj-Napoca, des logements insalubres où, justement, Orsolya est en train de procéder à des expulsions.

Le premier personnage qu’on rencontre, dans ce qu’on peut qualifier de prologue à ce qui va suivre, est justement le pauvre hère dont le triste destin va en faire une victime non seulement de l’urbanisation, omniprésente, ici placée sur la sellette, mais d’un phénomène bien plus complexe et surtout si diffus qu’il semble presque insaisissable. Quoiqu’Ion (Gabriel Spahiu), ancien athlète olympique devenu clochard qu’on suit dans ses vagabondages diurnes, soit nettement aigri par la société des hommes, il n’est pas entièrement antipathique, bien au contraire même. Il est vrai qu’il ne déteste pas invectiver avec virulence les gens qu’il croise, comme ça gratuitement, mais la profonde lucidité humaine qu’on reconnaît, par exemple, dans la méthode qu’il emploie pour soutirer quelques sous aux badauds (manœuvrant des leviers sur lesquels on va être amenés à réfléchir sérieusement par la suite) nous attire de son côté de la situation. Le procédé est habile, car il génère chez le spectateur un intéressant sentiment d’affinité avec le personnage du sans-abri, plus profond que la réaction plus immédiate qu’appelle, notamment, la désolante vision des vieilleries trouvées qu’il entasse dans la cave miteuse qui lui sert vaguement de piaule, pauvres objets dont la mise au rebut par la société reflète la sienne. Quand Orsolya se présente à son seuil pour le chasser des lieux (manu militari tout de même), elle a beau (faire mine de) déployer des trésors de sollicitude pour adoucir son sort (d’autant qu’elle est croyante, voyez-vous), Ion, au lieu de quitter son triste logis, s’y donne une mort sordide dont on n’entend que le bruit qu’elle fait.

Météore Films

À partir de ce suicide, notre huissière, si terriblement rongée par son sentiment de culpabilité qu’elle a laissé sa famille partir en vacances sans elle, va entamer dans Cluj et son agglomération le parcours scandé de rencontres dialoguées humainement assez stupéfiantes (tendant toutes à minimiser d’une manière ou d’une autre le sort du défunt vagabond) qui est la colonne vertébrale du film et se déploie dans un présent un peu halluciné et comme suspendu, arrêté dans ce moment de radicale prise de conscience. Ou pas : à vrai dire, on ne sait pas vraiment quelles révélations Orsolya trouve ou pas sur son chemin et de quel ordre, moral ou autre, mais ça n’a finalement pas tant d’importance que ça, car en voyant le sacré défilé d’égoïsme, de mépris, d’indifférence crasse, de racisme ou encore de xénophobie qu’elle trouve sur son chemin, ce n’est déjà plus l’huissière et sa petite conscience qui nous intéressent. Orsolya se révèle vite n’être qu’un véhicule, voire même une figure dont la position n’est finalement pas entièrement différente de la nôtre. Quoiqu’il en soit, à chaque fois que Radu Jude propose une vaste déambulation picaresque dans une grande ville (jusqu’ici Bucarest, dans le premier acte du magistral Bad Luck Banging, or Loony Porn comme dans l’inénarrable N’attendez pas trop de la fin du monde), il l’organise et la filme de telle manière que tout en conservant un personnage très central et ses spécificités locales, elle devient instantanément allégorique et universelle. Ici en particulier, d’ailleurs, il inclut très naturellement le spectateur, avec Orsolya et sans s’exclure lui-même, dans son entreprise d’édification et de réflexion, non seulement sur le phénomène d’individualisme porté au niveau de l’abjection auquel on assiste tout au long du film, mais aussi sur le fait que tout le monde y participe d’une manière ou d’une autre.

Si Orsolya n’est pas dans la ligne de mire, ce n’est pas à dire que ce n’est pas un régal de la regarder se débattre pourrétablir une forme d’équilibre après le grand chamboulement. La compassion velléitaire par rapport au défunt qu’elle affiche au début, en plus d’être vide et inutile, est surtout grosse comme une maison : on sait pertinemment que c’est sa conscience à elle qu’elle cherche à apaiser. Là où ça devient assez cocasse, c’est que sa tentative de réponse à son insoutenable cas de conscience (qui commence, assez ridiculement, dans des bureaux administratifs où elle obtient qu’on la rassure officiellement) prend la forme idiote d’un petit discours d'(auto)-justification qu’elle va répéter à chacun de ses interlocuteurs, à chaque fois en le modifiant plus ou moins. Elle teste un peu tout (l’autoflagellation coquette, la clause d’exclusion de la faute juridique pour se défausser d’entrée, le retournement du blâme, le détail scabreux générant du dégoût pour l‘autre…) avant d’arriver à une version à peu près stable, plus neutre, et l’ensemble du processus est d’autant plus fabuleux qu’il est parfaitement plausible – totalement dans la norme, en réalité. Et même, dans les circonstances, on en vient à se dire qu’Orsolya fait probablement de son mieux, du moins elle n’est pas la pire. Au moins, elle essaie. Enfin, elle en formule l’intention.

Météore Films

Ce qui est en revanche fascinant dans son petit discours travaillé et retravaillé (d’une variation de lexique à un troc d’idées), c’est l’attention portée au texte, le poids qui lui est accordé. Le texte, du mot au postulat, a toujours occupé dans le cinéma de Radu Jude une place particulière, et d’ailleurs ce n’est pas pour rien que Kontinental ’25 a eu l’Ours d’argent du scénario à Berlin : l’auteur y fait un travail d’orfèvre. On laissera le lecteur découvrir les dialogues qui jalonnent le film et forment le plus gros de sa substance, mais ils sont pour le moins succulents, enfin dans le sens où on tombe des nues devant les attitudes qu’ils expriment. Encore qu’à vrai dire, c’est surtout la complaisance placide avec laquelle toute cette bassesse et cette mesquinerie sont exposées qui saute à la figure. Et si ces gens débitent des énormités sans ciller, et sans que ça pose problème à personne, c‘est qu’elles arrivent toutes bien emballées dans une rhétorique du dédouanement fuyante, dégagée, celle-là même qu’Orsolya adopte peu à peu en peaufinant son récit, une rhétorique du rejet et de la haine ordinaire qui font paraître les comportements les plus exécrables banals, normaux, acceptables en somme. Les formes varient, mais à travers cette rhétorique de la dérobade, c’est le langage même qui se fait refus, perd son sens, se vide – comme le montre le passage où les théorèmes et axiomes, placés à côté d’« anecdotes zen » sibyllines, deviennent de bêtes phrases ridicules prononcées par un jeune type dont la « sagesse » égoïste consiste en fait à se fondre allègrement dans un monde piètre et content de l’être qui ne cherche même plus à se sauver, ni même à faire semblant. Dans Kontinental ’25, le langage, en se désengageant, se met à refléter l’indifférence presque proactive à l’Autre qu’ont en commun toutes les figures qu‘on rencontre, un sentiment dominant (même plus besoin de pensée !) dont la société des hommes semble être à la fois l’origine et le résultat, et dont on retrouve l’écho dans l’apathie sereine de la ville qui est un motif visuel constant dans le film.

Météore Films

Bad Luck… (2021) proposait de l‘ineptie ambiante un tableau exubérant invitant à une goguenardise un peu punk dont l’exagération même s’avérait le plus grand réalisme. N’attendez pas trop… (2023) avait l‘outrance plus amère et culminait dans une scène hallucinante, paroxystique presque comme si de rien n’était, éminemment ancrée dans le réel, qui vous laissait éberlué. Kontinental ’25 parachève, en quelques sortes, non seulement le glissement opéré dans ces deux films, mais le constat à l’œuvre depuis le début dans le cinéma de Jude, qui porte à chaque fois non pas seulement sur la Roumanie, la société en général ou encore l’individu, mais sur un cataclysme plus vaste : l‘échec de la civilisation elle–même, et ce de sa propre main ! Tout se passe comme si plus la civilisation « progressait », plus les individus se décivilisaient. C’est-à-dire que c’est dans le développement de ses expressions ultimes que la société des hommes capote, à commencer par son histoire (de barbares), une des marottes du cinéaste. Dans Kontinental ’25, ancré dans le présent, l‘urbanisation comme le langage lui-même deviennent emblématiques d’un phénomène désormais consommé où construire s’est vidé de son sens. L’entreprise a désormais l’effet l’inverse de celui escompté et ne signifie plus qu’élever des murs, séparer, et laisser pourrir de l’intérieur. À cet égard, le parc où se promène Ion au début du film et où l’on retourne à la fin, un parc verdoyant peuplé de dinosaures mécanisés, invite joliment à replacer l’espèce humaine non seulement dans la nature sauvage primitive dont il vient, mais aussi dans un contexte plus vaste par rapport auquel même la triste farce de dimensions épiques dont nous faisons tous partie est tout à fait dérisoire.

Météore Films

Le constat, sans appel, pourrait sembler bien sombre, sauf que comme toujours avec Jude, quelque chose d’autre d’exaltant se passe… Bien que Kontinental ’25 soit (forcément) moins extraverti que d’autres films du cinéaste roumain, encore une fois, on s’amuse beaucoup. On dit « encore une fois » parce que si le film fonctionne parfaitement pris indépendamment, à ce stade, l’inscrire dans l’œuvre complète de Radu Jude, comme nouvelle pièce ajoutée à ce qui est devenu « son cinéma« , est inévitable et en démultiplie l‘effet. Pour un parcours de sa filmographie, on vous renvoie à la rétrospective programmée par le Centre Pompidou ce mois, ou au troisième paragraphe de notre critique sur Bad Luck Banging or Loony Porn. Ce qu’on peut dire, c’est qu’elle est aussi fourmillante et variée dans ses provocantes manifestations qu’elle est opiniâtre dans la radiographie qu’elle propose, de sorte que chaque nouveau film vient prolonger et approfondir tout un discours incroyablement vaste, détaillé, énergique et pénétrant (…pourrait-on dire en se référant au prochain film de Jude, Dracula, qui sort dans trois semaines), ce qui est en soi réjouissant. Cependant, au-delà de ça, c’est le ton qu’on retrouve de film en film, reconnaissable entre tous, qui rend ce cinéma particulièrement délectable, un ton narquois (et non sarcastique) assez jubilant qui complète le propos et lui donne une forme de réponse (sans en amoindrir l’élément implacable – à l’instar d’un personnage de Kontinental ’25 qui précise, devant un monument anti-communiste, que c’est du monument qu’il rit, pas du stalinisme).

Le cinéma de Radu Jude est un cinéma ludique, provocateur, qui fonctionne par friction, ici notamment entre l‘énormité de ce que débitent les personnages et la forme de documentaire d’observation qu’adopte le film, constitué d’une série de plans fixes habilement placés sur des séquences ininterrompues où les dialogues qui très progressivement vous laisse abasourdi, très écrits et mis en scène, semblent se déployer tout naturellement. Une agréable complicité se crée avec l’auteur parce qu’on ne peut jamais ignorer sa présence, et que c’est celle d’un cinéaste qui interpose, qui s’interpose, en somme qui fait continuellement joujou avec son médium (que ce soit à travers des montages souvent vertigineux puisant dans tous types de sources, des structures gigognes, des modalités de création de l’image spécifiques, des clins d’œil constants au cinéma et à une foule d’autres imageries familières…) et nous intègre dans cette joyeuse expérimentation avec ses dispositifs filmiques divers et variés (toujours mise au service de cet effet de friction, ainsi doublé d’un effet de distanciation, qui sert si bien son discours). Qu’ils soient souvent liés à des contraintes matérielles (covid, budget) ne fait qu’ajouter à la joie de l’opération : l‘effet de réel observé de Kontinental ’25, qui participe énormément de son impact, tient en grande partie au fait que Jude a tourné ce film sur iPhone (15), mais tout du long, on sent aussi son geste, et la mécanique de ce geste, et l’ironie de ce geste, et le plaisir qu’en tire le cinéaste, qu’on le connaisse déjà ou pas du reste. Dans le cas de ce film précis, on pourrait même dire qu’il pourrait faire figure d’initiation à la grammaire judienne pour le néophyte tant il place le spectateur à ses côtés, derrière cet appareil omniprésent qu’est le téléphone portable qu’il utilise pour filmer, comme pour lui permettre d’assister à son acte de cinéaste tout sauf apathique – il a du reste tourné en même temps que ce film, à Cluj, sur le même iPhone, le fameux Dracula dont on parlait plus haut, un film de 2h50 beaucoup moins « tranquille » (c’est le moins qu’on puisse dire !) qui a, lui, concouru au Festival de Locarno six mois après la première de Kontinental ’25 à Berlin, et sort dans moins d’un mois. Il sera certainement intéressant de mettre ce petit frère turbulent, déchaîné même, en parallèle avec son aîné plus sagace et pondéré.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).