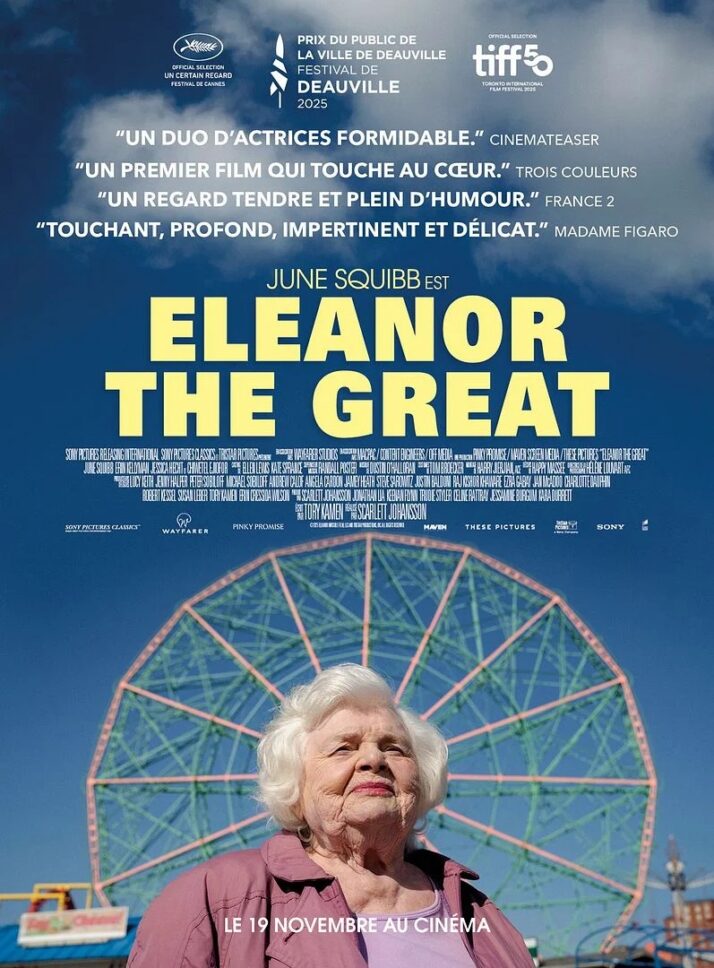

La simplicité est-elle devenue une tare ? La question se pose réellement lorsqu’on constate l’accueil critique qu’a suscité Eleanor the Great, premier long métrage de l’actrice Scarlett Johansson, lors du dernier Festival de Cannes. Non pas que le film reçût une volée de bois vert, mais il lui a tout de même été reproché d’être classique voire académique, dépassionné, lisse, presque trop gentil pour être honnête. Mais n’est-ce pas dans cette ingénuité presque obsolète, ou tout du moins sans âge, que se situe justement la réussite de cette première œuvre ne cherchant jamais l’esbroufe formelle ni l’effet de sidération, consciente de sa modestie et s’en satisfaisant pleinement puisqu’en accord avec son sujet même ?

La solitude comme marque de deuil (J. Squibb) (©Sony Pictures)

Ce sujet, c’est son personnage-titre, lui-même surprenant puisque mettant par sa seule présence le troisième voire quatrième âge au centre du récit. Eleaonor Morgenstein (June Squibb) est en effet une vieille dame de quatre-vingt-quartorze ans, certes percluse par les décennies passées à vivre et claudiquant en s’appuyant sur sa canne mais possédant une vivacité d’esprit débordante. Elle vit avec sa plus vieille amie, Bessie Stern (Rita Zohar) ; elle se sont connues soixante-dix ans auparavant à New York, lorsque Bessie revint des camps de la mort et traversa l’Atlantique pour fuir la tragédie. La perte respective de leur époux les a fait cohabiter de nombreuses années en Floride. Mais si l’esprit peut rester jeune, le corps subit les assauts du temps : Bessie meurt, laissant Eleanor dans une souffrance et une solitude terribles. Elle retourne alors à New York vivre chez sa fille Lisa (Jessica Hecht), working girl ayant laissé sa vie sentimentale de côté et cherchant à placer sa vieille mère dans une résidence pour seniors. Eleanor, pour s’occuper, se rend au centre culturel juif de son quartier et, pensant se rendre dans la chorale de l’organisme, se trompe de salle et se retrouve dans un cercle de parole de rescapés de la Shoah. Elle s’accapare alors la vie de Bessie, devenant une victime du nazisme par procuration, ce qui lui permet de se lier d’une profonde amitié avec une jeune étudiante en journalisme, Nina (Erin Kellyman), elle-même en deuil de sa mère adorée. Et l’imposture de devenir de plus en plus inextricable.

La profonde émotion que provoque Eleanor the Great, beau film de personnages, de « caractères » pourrait-on dire, se révèle progressivement sur plusieurs niveaux, par ailleurs finalement liés entre eux puisque convergeant tous dans un même élan vers l’imposture d’Eleanor. Le long métrage émeut d’abord par sa manière plutôt audacieuse de filmer le chagrin de la vieille dame . La vieillesse est un repoussoir au cinéma, préférant représenter la peur qu’elle inspire (une certaine frange du cinéma d’horreur en témoigne) ou la place sociale marginale qu’elle peut occuper (à ce titre, le magistral The Amusement Park de George A. Romero [1975] semble un summum d’angoisse) ; rares sont les œuvres à la filmer sereinement, sans chercher la terreur ou le dolorisme (là encore, les occurrences sont légion) mais en tentant de montrer la pureté humaine du sentiment. Scarlett Johansson dépeint son personnage avec une sensibilité et une douceur déconcertantes, semblables à celles de cette vieille dame dont la truculence dissimule mal la douleur intérieure. L’alliance que le film crée entre Eleanor et l’étudiante Nina porte en elle une partie de son propos : il n’y a littéralement pas d’âge pour aimer, souffrir, se sentir seul, être heureux. La première force du film de Johansson se trouve dans cette naïveté (pas toujours un défaut, la naïveté) : faire de la vieillesse le mur porteur du récit pour mieux évoquer l’universalité des affects.

Alliance des générations (E. Kellyman, J. Squibb) (©Sony Pictures)

Ceux d’Eleanor provoquent l’imposture dont elle va devenir l’instigatrice, non pas pour tromper et manipuler son monde mais bel et bien pour vivre, de façon inconcevable pour tout son entourage, son deuil de celle qui a habité la majeure partie de sa vie. Ce second niveau émotionnel se montre le plus bouleversant, permettant de faire revivre Bessie par le corps et l’esprit encore vivants d’Eleanor. Pour le dire autrement, l’usurpation d’identité devient une forme étrange de résurrection, une façon de ranimer la flamme vitale de la défunte. La parole empruntée devient alors résurgence par l’image filmique, provoquant les flashbacks durant lesquels Bessie racontait elle-même son histoire tragique à son amie dans leur cuisine floridienne, transmission orale de l’horreur concentrationnaire dont nous ne verrons aucune image mais qui affleure bien entendu dans les esprits. Le réel sens du rythme et du récit de Scarlett Johansson, maîtrisant tout à la fois les ellipses (celle implicitant la mort de Bessie au début du film, d’une simplicité tranchante, fait montre d’une insondable mélancolie) et les incursions dans le passé, recèle en lui-même une idée forte que la néo-réalisatrice parvient à retranscrire dans sa mise en scène : le mot est une mémoire, permettant sa transmission. De la même façon que Bessie exhumait son histoire, Eleanor exhume Bessie, et par ricochet son récit concentrationnaire.

Avec Bessie (R. Zohar, J. Squibb) (©Sony Pictures)

Si la réalisation de Johansson évoque la routine d’un certain cinéma new-yorkais à la Woody Allen (c’est en gros ce qui lui a été reproché), elle sert donc de paravent à la complexité de ses personnages. On peut penser au récent troisième long métrage de Jesse Eisenberg, A Real Pain (2024), autre film d’acteur fondé sur des personnages forts en butte avec leur judéité et la mémoire traumatique qui l’accompagne, on peut aussi considérer qu’Eleonor the Great se place un cran au-dessus de ce pourtant joli précédent tant son écriture et la discrétion de ses belles idées de mise en scène lui permettent justement de dépasser le simple « film d’acteur » se reposant sur les performances de ses interprètes (ici toutes et tous épatants, l’ébourrifante June Squibb en tête). N’en déplaise donc à ceux qui ne verraient en Scarlett Johansson que l’autrice d’un cinéma académique : Eleanor the Great n’a rien d’un caprice de star, et s’avère la première œuvre prometteuse et foncièrement émouvante d’une réalisatrice dont on attendra la suite du parcours.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).