Potemkine Films s’est chargé d’un travail aussi monumental que d’utilité publique : ressortir la filmographie de l’immense Werner Herzog en trois temps distincts. Le premier d’entre eux concerne le regard porté par le cinéma sans concession du réalisateur allemand sur la nature, comportant entre autres ses documentaires-reportages sur deux montagnes aussi majestueuses que capricieuses voire létales (La Soufrière [1977], Gasherbrum [1984]), un joli long métrage étonnamment candide sur l’opposition entre rites ancestraux et progrès à l’avantage des outrances libérales en terres aborigènes (Le Pays où rêvent les fourmis vertes, 1984) ou récit picaresque sur un esclavagiste à la vie dissolue le conduisant à sa perte (Cobra Verde, 1987).

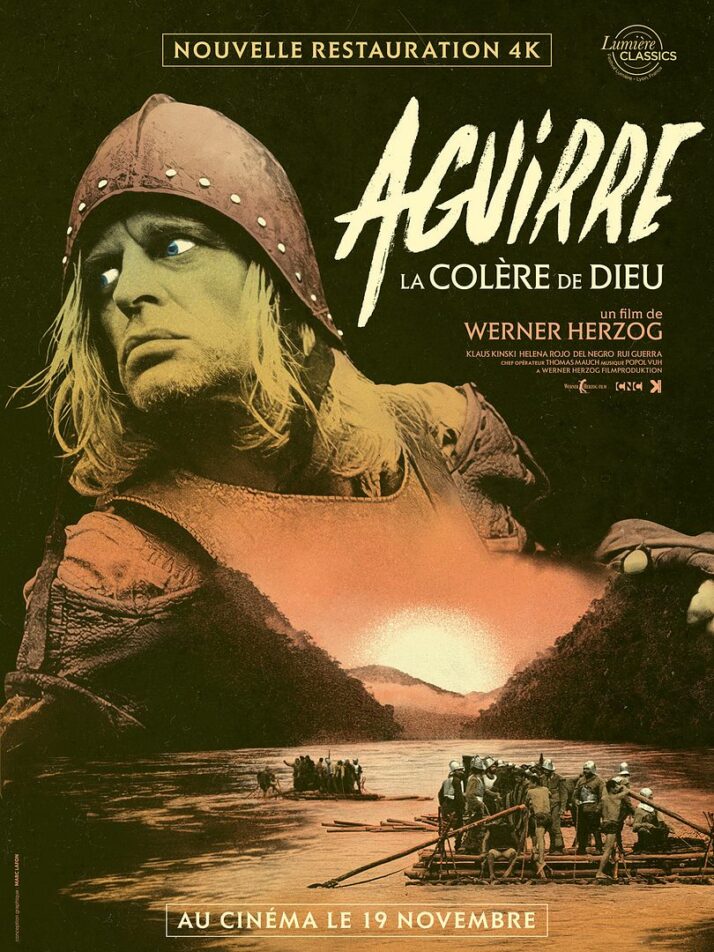

La dureté d’Aguirre (K. Kinski) (©Potemkine Films)

Point d’orgue de ce premier tiers rétrospectif, Aguirre, la Colère de Dieu (1972), troisième long métrage de Werner Herzog, reste l’un des chefs-d’oeuvre les plus ahurissants des années 70 en plus du premier grand sommet de la carrière du cinéaste. Inscrit dans l’écrin émeraude de la forêt amazonienne, résultat de l’un des tournages les plus dantesques de l’Histoire du cinéma (seulement en concurrence sur ce point avec l’Apocalypse Now de Francis Ford Coppola [1979]), période largement documentée sur laquelle nous reviendrons du fait qu’elle participe à la consistance du personnage d’Aguirre incarné par un Klaus Kinski incontrôlable dont la folie se diffuse sans vergogne dans l’interprétation de ce conquistador halluciné, Aguirre, la Colère de Dieu fait de la nature la plus sauvage l’expression la plus limpide de la folie de ceux qui cherchent à la coloniser, archaïsme renvoyant irrémédiablement l’homme civilisé à la démence pure et à sa propre primitivité.

Herzog est un cinéaste romantique assumé, comme le prouvent les premiers plans du film. Au XVIème siècle, un cortège de colons espagnols serpentent sur les flancs des montagnes andines afin d’atteindre le Rio Huallaga qui mènerait vers la cité légendaire d’Eldorado, à l’existence cependant aléatoire, promettant richesses et pouvoir absolu. Et Aguirre de débuter par les plans de la Cordillère des Andes embrumée sur les raides pentes de laquelle apparaissent, grâce à un lent zoom permettant peu à peu l’appropriation de l’espace sauvage, les membres du cortège tout autant constitué de soldats, de nobles, de baudets, de chevaux et d’Indiens réquisitionnés pour porter les effets des Européens et ravalés par là même au même rang que les animaux cités précédemment. Par la seule force de sa mise en scène, permettant le contraste entre l’immensité du lieu et la petitesse des Hommes qui ne sont strictement rien face à ce gigantisme, Herzog crée les conditions de l’emprise d’un monde presque abstrait (du vert, du vert et encore du vert, végétalité rendue plus opaque encore par les brumes en suspension) sur une humanité qui n’en est pas vraiment une, société certes apparemment organisée et hierarchisée mais que la violence des rapports de pouvoir va peu à peu déshumaniser jusqu’à l’extinction.

Un cortège de colons espagnols perdus dans les Andes (©Potemkine Films)

De ce fait, la forêt primaire se trouve moins être un décor imposant et impressionnant mais bel et bien une métaphore de la brutalité des Hommes qui s’y ébattent et que l’environnement spatial ne peut alors que vaincre. La nature chez Herzog, et particulièrement dans cet Aguirre, ressemble finalement quelque peu à celle que l’on peut retrouver chez Terrence Malick (exemplairement la jungle des îles du Pacifique de La Ligne rouge [1998]), ceci par sa façon de receler des dangers invisibles, imprévisibles mais inhérents même à cette notion de primitivité qui la rend indomptable, difficile à embrasser pleinement et, de ce point de vue, dé-civilisatrice, poussant les Hommes au paroxysme de leur brutalité. La jungle amazonienne, bien entendu, représente cet état de chaos par son caractère inextricable, dans laquelle on peut se perdre (les colons) ou se dissimuler à l’envi (les Indiens sauvages du lieu qui, des berges du Rio Huallaga, tuent les conquistadores de leur fléchettes empoisonnées). A la forêt se substitue la rivière elle-même, d’abord tumultueuse et scindant le groupe de colons en plusieurs radeaux pouvant se perdre éternellement dans ses tourbillons (l’une des scènes marquantes du film), avant qu’une quarantaine de soldats et nobles européens ne soient délégués pour atteindre l’Eldorado sur un radeau aussi fragile mais plus grand, sur lequel se livre une guerre d’influence aussi mortifère que les fièvres malariennes assaillant cette équipée rendue folle par l’état de stase et l’enfermement entre les quatre bords de la frêle embarcation dérivant sur une rivière devenue plate, sans courant, sans élan. En perdition, en somme

Une rivière tumultueuse (©Potemkine Films)

Sans parler de paysage intérieur, la nature amazonienne s’avère donc une excroissance de la folie humaine, et en premier lieu de celle du personnage-titre. Par sa volonté de puissance, par sa mégalomanie faiseuse de rois fantoches pour mieux asseoir son pouvoir, anticipant le pillage et la colonisation d’Eldorado dans la fureur et le sang, par son auto-célébration assumant sa volonté dictatoriale de dominer tout et tout le monde par une violence hyperbolique le faisant se surnommer lui-même « la Colère de Dieu », don Lope de Aguirre, portant les traits instables rendus d’autant plus tranchants par le regard bleu acier terrifiant de Klaus Kinski, s’avère l’un des grands personnages totalitaires du cinéma moderne. C’est ici que le caractère épique du tournage, hanté par la figure hallucinée et aliénée d’un acteur habité mais ayant terrifié l’ensemble du plateau, parasité par les diverses tensions avec les autochtones indiens ayant mis la tête de Kinski à prix, environné par un décor réel certes majestueux mais ô combien contraignant; prend son importance : le hors-cadre devient alors partie intégrante de ce film phagocyté par la folie, et qui devient de ce fait fascinant tant par ce qu’il raconte que par la sensation de nous trouver devant une œuvre littéralement viscérale, à la production elle-même empreinte d’une insondable violence.

La cour d’un roi fantoche (©Potemkine Films)

Film à nul autre pareil, d’une force graphique hors du commun, envahi par la toxicité de son personnage comme le sont les corps des conquistadores empoisonnés par le curare des projectiles des autochtones amazoniens, non sans une certaine forme d’ampleur romanesque (l’esclave indien qui raconte son histoire, révélant qu’il était un ancien chef de clan auquel on n’osait manquer de respect ressemble à quelques personnages tout droits sortis des nouvelles du Grand Nord de Jack London), Aguirre, la Colère de Dieu est avant tout un regard inouï sur les dégâts de l’anarchie régentant intrinsèquement une condition humaine à l’organisation sociale factice, et dont la forêt vierge n’est plus tant un témoin qu’un instigateur actif du chaos.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).