Here we go, again and again and again: Festival du film d’Arras et culturopoing, 11e édition d’amour. Pour célébrer ces noces de Corail comme il se doit, plongée dans un programme à nouveau éclectique, dynamique, stimulant et qui, ce que le programme de la compétition semble annoncer, parait même évoluer en douceur vers de nouveaux horizons, délaissant un peu, a priori, ce qui pouvait parfois passer pour une forme de cliché du film Arras qu’on se plaisait à taquiner (X ou Y est pauvre. X ou Y vit dans un pays pauvre, si possible de l’Est. X ou Y va perdre l’objet/le logement/la somme qui lui permettrait une vie meilleure et peut-être enfin acheter une jambe à sa fille qui est alitée depuis qu’elle a sauté sur une mine en jouant à la marelle, ombre de l’Histoire incoming, etc.).

On avait déjà senti ce frémissement sur les précédentes éditions, mais il faut constater qu’il trouve a priori ici une maturité neuve : pas un film ou presque de la compétition ne ressemble au suivant, brassant de la question de la foi, de la famille, de la filiation ou de la solitude. Un regard toujours brillant et sensible, mais qui semble chaque jour un peu plus nouveau : comment ne pas tomber encore amoureux ?

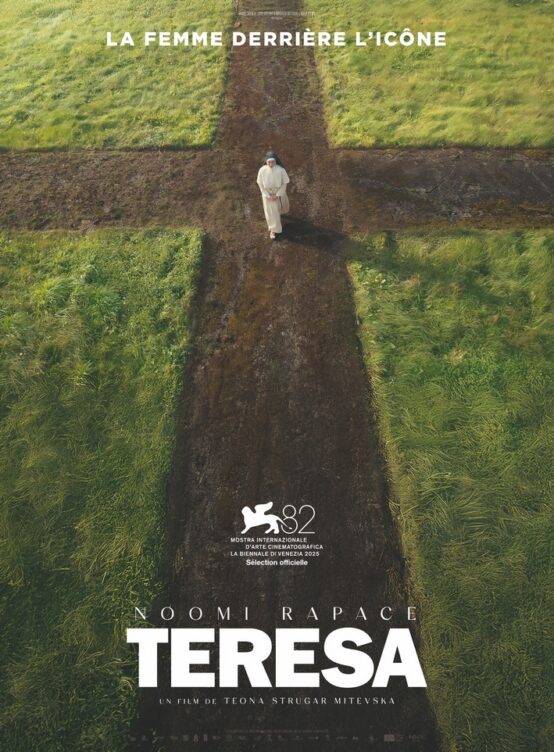

- « Teresa » de Teona Strugar Mitevska

Pas la forme pour maman Teresa (Noomi Rapace, impressionnante) : déjà pas énormément orientée vers la joie, ce petit caporal de la rigueur voire de la rigidité n’en peut plus d’attendre, enfermée dans un cloître à Calcutta, que le Vatican daigne l’autoriser à quitter la congrégation et à fonder son propre ordre, l’ordre des Missionnaires de la Charité. D’une intransigeance absolue, dédaignant tous les avantages de l’Église pour consacrer la totalité du temps et des moyens aux pauvres, elle peaufine depuis des années les principes fondateurs de l’ordre avec sa complice (et un peu victime) sœur Agnieszka (Sylvia Hoeks), appelée à lui succéder à la direction du couvent actuel lors de son départ.

Pas la forme pour maman Teresa (Noomi Rapace, impressionnante) : déjà pas énormément orientée vers la joie, ce petit caporal de la rigueur voire de la rigidité n’en peut plus d’attendre, enfermée dans un cloître à Calcutta, que le Vatican daigne l’autoriser à quitter la congrégation et à fonder son propre ordre, l’ordre des Missionnaires de la Charité. D’une intransigeance absolue, dédaignant tous les avantages de l’Église pour consacrer la totalité du temps et des moyens aux pauvres, elle peaufine depuis des années les principes fondateurs de l’ordre avec sa complice (et un peu victime) sœur Agnieszka (Sylvia Hoeks), appelée à lui succéder à la direction du couvent actuel lors de son départ.

Le compte à rebours qui s’enclenche au début du film, celui de la dernière semaine, serait déjà assez tendu, si cette louloute légère d’Agnieszka ne lui avouait pas avoir fricoté il y a quelques mois et en être tombée enceinte. Quelle décision prendre ? Exposer la situation et couvrir de honte la pureté de son propre projet ? Étouffer le tout, avec le risque que cela éclate plus tard ? Faut-il procéder à un avortement, même si l’enfant est issu du péché ?

Le titre original du film, « Mother », renvoie bien mieux au véritable enjeu de l’intrigue : brune contre blonde, maternité divine et mariale ou maternité terrestre, foi contre vie.

Tout le projet semble alors se cristalliser dans ce travail du corps et de l’esprit, résumé par cette scène qui est sans doute la plus discrète et belle de celui-ci : dans un plan superbe, vu en plongée comme depuis la Croix ou les cieux, chaque sœur, sortant de table, passe jeter un morceau de chiffon ensanglanté dans un bac d’eau. Il faut du temps pour comprendre qu’il s’agit du torchon qui leur sert de protection périodique. Le rituel brutal terminé, la caméra se resserre par un cut sur la surface calme, où le sang se délaye en douceur, disant tout à la fois le rejet d’un corps qui pourtant ne cesse de se rappeler à elles et d’une maternité qui ne se fait pas.

Dans ce tremblement intime façon « La dernière tentation de Christelle » orchestré par Teona Strugar Mitevska, Teresa la rigide est de tous les plans ou presque, écrasant le cadre et l’espace : son orgueil, son obstination et sa possible vanité envahissant le dispositif tout entier du film. Ce personnage à peine aimable tant sa foi vire au fanatisme, Mitvevska l’aborde tel un bloc unitaire, dont il s’agit de détecter les failles et les vacillements, et de les mettre en scène.

À des plans d’institution d’une rigueur absolue, composés comme des retables, la grammaire du film oppose un corps oppressé, rarement abordé plus large qu’à hauteur d’épaule, avec un peu trop d’air au-dessus et dont la caméra semble épouser l’ébranlement : chaque plan démarre ainsi par une erreur technique légère, un accoup vers le bas (supprimer l’air en trop, le divin ?), un zoom brutal, une recherche de point, etc.

Ces constructions changeantes de cadres sont à l’image du film tout entier, qui ne cesse de réinventer son esthétique par des ruptures de sons, de niveaux sonores, des anachronismes (musicaux notamment, mais pas seulement), variations sur les titres, etc., comme à la quête d’une stabilité qui ne cesse de se dérober.

Dans son meilleur, « Mother » constitue alors une proposition stimulante, qui se joue des attendus du biopic ou du film religieux pour suggérer une expérience picturale et sensorielle à mi-chemin entre l’épure et le baroque.

Parfois, souvent, toutefois, le projet croule sous son ambition, et souffre, soit d’une absurdité explicative dans ses (pourtant rares) dialogues, soit des affèteries punk qui gangrenaient déjà son précédent film (« L’homme le plus heureux du monde », dejà découvert à Arras), culminant lors d’une scène digne d’un vidéo-clip des 80 s et se poursuivant juste ensuite par une séquence giallo d’un mauvais gout certain. Cette tentation de l’excès, péché d’orgueil de la réalisatrice, plombe le projet et suscite tour à tour ébahissement, irritation, fascination, ennui.

Mais n’est-ce pas au fond à l’image de son personnage principal, dont le plus humain reste finalement, malgré l’obstination, hors cadre, sous le masque ?

Car le plus beau et bouleversant du film, à la manière de l’Angélus de Millet dont on découvrit plus tard qu’il maquillait sous sa toile un enfant mort (merci Dali) se niche dans ce qu’il se refuse à dire : sous le visage de Dieu se trouve l’homme. Évoqué à demi-mot, questionné par la bande par Teresa ou moquée par l’une des sœurs du couvent, il y a le Père Friedrich, avec qui elle grandit et dont on comprend qu’ils se sont aimés. C’est leur histoire que la maternité vient raviver, leur impossibilité à s’aimer et une vie qu’ils ne vécurent pas. Dans ces rares face à face, Teresa est bouleversante. Humaine trop humaine. Enfin.

- « Le gâteau du président » de Hasan Hadi

Sale journée aussi, pour Lamia, 9 ans. Déjà que grandir, pauvre, agricultrice, sous l’Irak de Saddam n’est pas exactement une sinécure, mais manque de bol, le tirage au sort l’a désignée. Un tirage aussi faussement joyeux que surtout scandaleux : alors que le peuple crève de faim, un enfant par classe est nommé pour fabriquer, pour l’école, un gâteau d’anniversaire magnifique pour le président (oui bon, le titre donnait un indice). Point de financement du parti, n’est-ce pas, pour cette douceur, à chacun de consacrer son maigre pécule à célébrer la magnificence du Raïs.

Sale journée aussi, pour Lamia, 9 ans. Déjà que grandir, pauvre, agricultrice, sous l’Irak de Saddam n’est pas exactement une sinécure, mais manque de bol, le tirage au sort l’a désignée. Un tirage aussi faussement joyeux que surtout scandaleux : alors que le peuple crève de faim, un enfant par classe est nommé pour fabriquer, pour l’école, un gâteau d’anniversaire magnifique pour le président (oui bon, le titre donnait un indice). Point de financement du parti, n’est-ce pas, pour cette douceur, à chacun de consacrer son maigre pécule à célébrer la magnificence du Raïs.

Coq sous le bras, partant à l’aube des marécages édéniques où elles vivent malgré la douleur, démarre une expédition en pleine ville pour Lamia et sa grand-mère Bibi (les parents sont absents, morts sans doute). Séparées de Bibi lors d’une douloureuse séquence, Lamia va y retrouver son copain Saeed et se lancer dans la quête des ingrédients en sa compagnie.

Drôle et belle surprise que ce film, Caméra d’or au dernier Festival de Cannes et adoubé par Sundance. C’est peu dire que son sujet, son résumé, son exotisme et son pedigree nous poussaient à la prudence.

Mais c’était sans compter l’intelligence sensible de son traitement, sorte de voyage en Absurdistan, à mi-chemin entre le conte et le néo-réalisme, pas loin de Kiarostami ou de « Le ballon rouge » (auquel il rend un discret hommage) autant que « Zazie dans le métro » pour la gouaille de Lamia, héroïne frondeuse et bouleversante d’un film dont c’est au fond le premier geste politique que de faire tenir toute son intrigue sur une fille, dans un monde où elles étaient et sont victimes et exclues.

Dans ce road movie minuscule, épopée non pas dans Paris avec Queneau, mais à Bassora avec la faim au ventre, Hasan Hadi et ses deux fabuleux interprètes (tous deux non professionnels, détail hallucinant tant ils incarnent et portent l’action) parviennent à démontrer, à travers des séquences extrêmement fines, tout l’écart entre le discours officiel d’un régime proche de la chute (et dont l’effondrement, évoqué par le bruit des avions, viendra percuter la fiction) et la réalité du quotidien où chacun résiste comme il peut, monnayant des denrées de base contre des services sexuels, abandonnant ses enfants, volant, pariant une hospitalisation et une enquête policière sur un bakchich, etc.

Cet écart, ce delta, c’est encore celui qui sépare le monde des adultes et celui des enfants, et l’intelligence de Hadi est de maintenir avec force sa caméra à hauteur d’enfance, donnant à son étonnante aventure, en dépit du drame, une truculence et une douceur improbable. Comme s’il se nichait, dans la la vivacité et l’imperturbable avancée de Lamia et Saeed, une forme imputrescible de félicité et d’espoir, quelque chose qui, malgré les lavages de cerveau successifs terrifiants qu’imposent le système et l’école, subsistait une légèreté qu’on appelle sans doute la joie et qui contamine toute la narration lumineuse de ce drôle d’objet.

D’un classicisme aussi captivant que discret, percé de séquences autant émouvantes (le chauffeur de taxi, la grand-mère) qu’effrayantes (le pédophile qui rôde), bouleversantes (l’abandon par Bibi), joyeuses (le running gag du coq, la relation entre les enfants), « Le gâteau du président » est un film complexe : non dans sa forme, mais parce que ce qui fascine et trouble dans sa simplicité semble se retirer des mots. On en ressort avec le cœur étonnamment léger, marqué par ses images et sa beauté, mais sans jamais parvenir à réellement la circonscrire à quelques paragraphes. Grand film, grand coq.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).