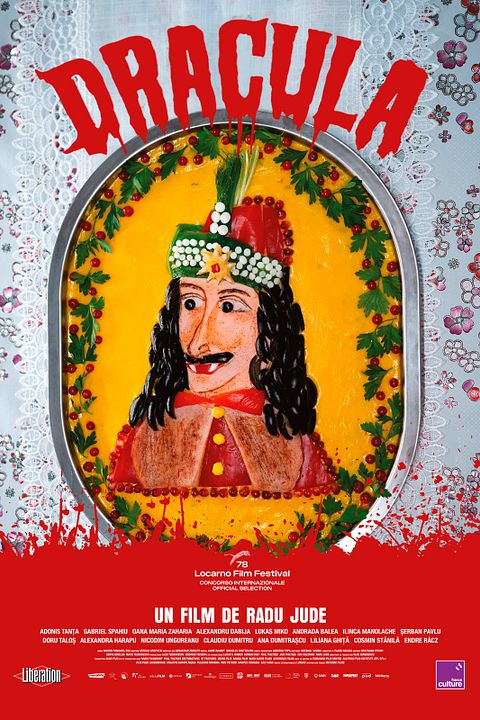

Ébouriffant 🤯 , vraiment ébouriffant ce Dracula, le petit dernier de l’excellent cinéaste roumain Radu Jude – et entre nous, si on vous disait quels mots inédits dans ces circonstances se sont retrouvés écrits en gros et soulignés sur le carnet de notes prises pendant la projection de presse, vous rougiriez, comme ça à froid : disons seulement qu’ils sont très impudiques, pour ne pas dire carrément bourrin, mais c’est bien ça qui est très drôle. Et fortiche, car dans un deuxième temps, on en vient même à se dire, dans un moment d’illumination💡 , que ce qui a, de l’aveu de Jude lui-même, commencé comme une vaste blague, avec un budget minimal, est en fait, jusque dans la vulgarité qui y côtoie son immense érudition, incroyablement juste et perspicace. Mais pour ça, il faut sans doute connaître un peu le cinéaste – le prolifique cinéaste, devrait-on ajouter, car Dracula (qui a fait sa première mondiale en août dernier au Festival de Locarno, en compétition) sort trois semaines seulement après Kontinental ’25 (qui a décroché l’Ours d’argent du scénario peu avant, en février, au Festival de Berlin). Les deux films ont d’ailleurs été tournés en même temps, dans la ville transylvanienne de Cluj Napoca, sur iPhone 15, avec en plus l’aide de l’IA dans le cas de 🧛 . Ceci étant dit, si dans Kontinental ’25, le cinéaste accompagnait le spectateur assez gentiment, avec une certaine pédagogie, dans Dracula, il met le paquet et comble de fait en premier lieu l’aficionado qui connaît sa manière et ses marottes, oblongues et autres.

Météore Films

On sait combien l’impayable réalisateur aime jouer avec et de son médium, que ce soit à travers le montage (toujours assuré avec virtuosité par l’excellent Cătălin Cristuțiu), le mélange d’images de différents types et provenances (des archives historiques aux images avec filtres générées pour les réseaux sociaux), la superposition de différents continuums, du réel et du réel mis en scène, l’imbrication de récits, le choix de l’outil utilisé pour filmer, son placement et ses mouvements, l’usage du texte… On vous passe la description exhaustive de la filmographie, aussi diverse et variée qu’éminemment reconnaissable, de Radu Jude, d’autant qu’on l’a déjà évoquée dans la critique consacrée à Kontinental ’25, mais que sa vitalité effervescente (particulièrement débridée depuis l’impayable Bad Luck Banging or Loony Porn, Ours d’or de Berlin 2021, suivi de cinq courts-métrages, un segment de film collectif et quatre longs métrages, dont Kontinental ’25 mais aussi l’exaltant N’attendez pas trop de la fin du monde en 2023… pour arriver à Dracula) ne vous trompe pas : tout le travail de Jude (qui vient de faire l’objet d’une rétrospective organisée par le Centre Georges Pompidou) est d’une précision diabolique, et sa vision (de la Roumanie, de l’Histoire, des hommes, des différentes idéologies où ils sombrent, de la présence des nouvelles technologies dans nos vies modernes…) d’une stupéfiante acuité.

C’est probablement une chose qu’il est bon de se rappeler en abordant cette délirante frasque de 170 minutes qu’est Dracula, car si le film impressionne objectivement par son foisonnement inépuisable (et ce sur quasiment trois heures de métrage !) mis en rapport avec le fait qu’il a été réalisé avec trois bouts de ficelle, un téléphone portable et l’IA (sans oublier bien sûr une équipe de collaborateurs totalement investis, devant et derrière la caméra), l’esprit surstimulé du spectateur non averti pourrait se sentir débordé par l’exubérance de ce travail souvent (délicieusement) blasphématoire qui gicle joyeusement en tous sens, malgré la division de l’ensemble en chapitres et le fait que le film ait une armature simple et claire : l’entreprise d’un jeune cinéaste qui recourt à une intelligence artificielle (nommée Dr. AI Judex) pour élaborer un film de vampires. Le projet va remonter, tout naturellement, aux origines du mythe de Dracula, Vlad III l’Empaleur, et même fusionner les deux figures : la source réelle devenue légende et le personnage fictionnel qui continue d’inspirer, depuis son apparition, une pléthore d’adaptations en tous genres dont la forme du film de Jude reflète bien le jaillissement constant. L’effet de contrepoint avec le dépouillement de la position du réalisateur en mal d’inspiration en question, seul dans un bureau vide et nu, son téléphone à la main, n’est certainement pas innocent, ni le fait que cette image récurrente s’efface progressivement derrière le ballet d’images et récits qui se mettent à envahir l’écran comme une plante grimpante, donnant l’impression d’une poussée anarchique, d’une dispersion.

Météore Films

Il suffit d’interroger ChatGPT sur la teneur du film pour le constater.

ChatGPT, peux-tu nous présenter les différents tableaux dont se compose Dracula de Radu Jude ?

Dans un restaurant-cabaret en Transylvanie, un acteur qui est en fait un ancien patient en hôpital psychiatrique atteint du « syndrome de Dracula » endosse le rôle de Vlad l’Empaleur/Dracula pour un spectacle touristique très salace et vulgaire. Après la représentation, il s’enfuit, poursuivi par les clients et propriétaires qui veulent lui planter un pieu dans le cœur ; un pastiche de récit historique/fantastique évoque le retour de Vlad III l’Empaleur et le vampirisme comme métaphore de l’exploitation capitaliste ou de la culture de masse ; dans une sorte de satire sociale/travail-zombie, des ouvriers sont exploités sans pitié pour faire remonter les scores du patron (Dracula) aux jeux vidéos en ligne ; dans une clinique de rajeunissement très prisée des plus grandes stars de l’histoire du cinéma, une vieille femme visionne et voit Dracula sortir de l’écran pour lui demander une fellation : brassage de sex-toy, phallus, érotisme outré ; un prêtre se transforme en vampire pour enlever des femmes ; un paysan se rend compte qu’au lieu du maïs espéré, ce sont des godemichés qui ont poussé dans son champ, mais sa clientèle finit par s’en réjouir.

Parlons des références en pagaille. Saurais-tu me citer quelques références présentes dans le film ?

Dreyer, Coppola, Godard (style, temporalité « 5 minutes après », clins d’œil à sa mort annoncée), Brecht, Tavernier, Schopenhauer, Heidegger, Chaplin, Spielberg, littérature roumaine classique… Remarque : On peut s’attendre à d’autres références plus fines ou plus « cachées » dans le film (archives, citations visuelles, intertextualités) que je n’ai pas pu identifier précisément à ce stade.

Météore Films

On t’en veut pas. Ça me rappelle un peu La vie mode d’emploi de Pérec, machine oulipienne à raconter des histoires, mais il y avait tout de même dans le roman non seulement un principe organisateur rigoureux, représenté par des cases, mais aussi un fil conducteur qui enveloppait toutes les pièces tout en « justifiant » l’immense mosaïque de récits. Selon toi, quel est le sujet traité ici, en quelques mots ?

Le film parle de : vampirisme (métaphore de l’exploitation), capitalisme (extraction, marchandisation du mythe), tourisme (folklorisation, consommation culturelle), intelligence artificielle (automatisation de la création), création artistique (crise, dérision, bricolage), mémoire historique (mythe vs. histoire réelle), spectacle (mise en scène, représentation sociale), corps et sexualité (fantasmes, objectification, absurdité), travail (grève, précarité, vampirisation du labeur), politique (critique sociale, satire contemporaine).

Je vois que tu as du mal à répondre de manière concise. Qu’est-ce à dire ?

Tu as tout à fait raison : ma réponse précédente a débordé malgré ta consigne claire. Cela tient à plusieurs choses, que je peux te dire franchement , la première étant que le sujet est complexe et riche (Dracula de Radu Jude est un film foisonnant, volontairement éclaté).

Tu m’étonnes, mais c’est quoi la « volonté » dont tu parles ? Ce que tu listes plus haut comme étant les thèmes traités, ce sont plus des motifs qu’un sujet central, le sujet qui unirait l’ensemble. Mais bon, on n’est pas loin, je vais t’aider un peu : au niveau des régimes de récit représentés dans le film, que peux-tu me dire ?

Le film joue sur une polyphonie de régimes de récit, volontairement hétérogène :

| Régime de récit | Fonction / effet |

| Fragmentaire / chapitré | Rupture de la continuité, collage, pluralité |

| Machinique (IA) | Critique du récit automatisé, perte de subjectivité |

| Méta-théâtral / performatif | Réflexion sur la représentation et la fiction |

| Didactique / essayistique | Discours politique et théorique intégré |

| Burlesque / absurde | Subversion des genres, ironie, distanciation |

| Mythique / démythifié | Relecture critique du mythe de Dracula |

Tu répètes « volontairement », comme si la forme « éclatée » du film, comme tu dis, était la clef, mais on tourne autour du pot. N’oublions pas non plus que l’IA s’appelle Judex☝️. Allez, je vais t’aider : que dit le film sur la générativité ?

Ce que le film met en scène.

1) L’IA comme outil de génération narrative. Dans Dracula, le protagoniste est un scénariste en panne créative qui sollicite une IA pour générer des récits très différents autour du mythe vampirique ; le film joue sur cette structure : on passe par plusieurs « chapitres » qui correspondent à autant de « prompts + réponses IA » ; Jude lui‑même explique que « l’IA et Dracula sont la même chose, d’une certaine façon ».

2) Génération vs héritage, appropriation et saturation. Le film montre que l’IA ne crée pas ex nihilo : elle puise dans un immense “training data” historique, littéraire, visuel. À ce titre, la « générativité » devient aussi un mécanisme de ré‑utilisation, remix, saturation : le film présente un flot d’images « AI générées » volontairement kitsch, grotesques, « mal faites », pour signifier que l’outil engloutit tout et recycle tout. Le vampirisme, dans ce contexte, devient métaphore : Dracula « aspire tout », comme l’IA qui aspire les données humaines, les récits, les images.

3) Une critique de l’industrie de la génération (narrative, visuelle, culturelle). Le film pose la question : qu’advient‑il de la créativité quand on délègue à des machines ? Peut‑on encore parler d’“originalité” ou d’“œuvre” quand tout est généré, remixé, re‑assemblé ? Il y a aussi un commentaire sociopolitique : l’IA comme outil du capitalisme de surveillance, l’expérience humaine comme « matière première » pour des algorithmes. Le vampirisme (Dracula) sert d’allégorie à ce processus d’extraction.

Ce que cela implique sur la notion de générativité.

À partir de ces éléments, on peut dégager plusieurs implications ou angles de lecture.

1) La générativité mécanique vs la générativité humaine : Le film oppose la machine (IA) qui génère des formes à la “vraie” créativité humaine. Mais il brouille aussi les frontières : puisqu’il utilise l’IA lui‑même ; puisqu’il montre que l’histoire (le mythe de Dracula) a toujours été générée, transformée, ré‑appropriée.

2) L’épuisement de la nouveauté : Dans le contexte de l’IA, tout peut être généré – mais alors tout devient “déjà‑vu”. Le film livre une saturation visuelle et narrative (trois heures, 14 chapitres) pour en témoigner.

3) La production de formes comme extraction : L’IA ne crée pas à partir du vide, mais en extrayant, analysant, recomposant des données humaines. Le film fait de cette extraction le cœur du problème (et du vampire).

4) Le mythe comme “base de données” générative : Le mythe de Dracula n’est pas une entité fixe ; il est constamment régénéré. Le film joue cette idée : « Dracula » devient un prompt générateur, un modèle‑source.

5) La matérialité de la génération : Le film, dans sa forme même (ton kitsch, mélanges de styles, esthétique bricolée, usage d’iPhone + IA + animation papier) démontre que la générativité n’est pas abstraite : elle a une “texture”, une “émotion”, une “contrainte” (budgétaire, technologique, esthétique).

Pas mal, ça me va. Merci ChatGPT. Et entre nous, j’aime aussi beaucoup la réponse exhaustive que tu m’as faite en privé sur la concupiscence et la présence du phallus dans le cinéma de Radu Jude et en particulier dans ce film. De quoi rabattre le caquet du spectateur timoré (possiblement entré par erreur dans la salle de cinéma en s’attendant à autre chose) qui se laisserait aliéner par la grivoiserie ambiante de ce drôle de Frankenstein qui paraît moche et mal foutu, mais marche, parle et pense très bien… et préfigure incidemment le prochain (ou un des prochains) projet(s) de Jude, dédié au monstre inventé par Mary Shelley. Dracula a peut-être des allures bouffonnes et bizarroïdes mais rien n’y est laissé au hasard et une vérité manifeste s’en dégage (on s’autorise ici du fait que c’est demain l’anniversaire d’Oscar Wilde pour le paraphraser) : à l’évidence, pour Radu Jude, le cinéma est trop important pour être pris au sérieux.

Météore Films

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).