Le 8 octobre dernier a débuté à la Cinémathèque française une grande exposition consacrée à Orson Welles. Figure mythique de la cinéphilie, autant pour les œuvres qu’il a réalisées (Citizen Kane en premier lieu) que pour celles qui sont demeurées inachevées (avec Don Quichotte comme symbole parfait de cette lutte acharnée et vaine que le cinéaste a menée toute sa vie pour concrétiser ses projets), Welles demeure un réalisateur, comme le souligne Philippe Garnier, sans réelle descendance : « Welles a encore des admirateurs et des adeptes, mais, comme Pasolini et quelques autres originaux du cinéma, il n’a jamais fait de petits. Et malgré l’indéniable envergure de l’homme et de l’œuvre, il restera un cinéaste pour happy few. »

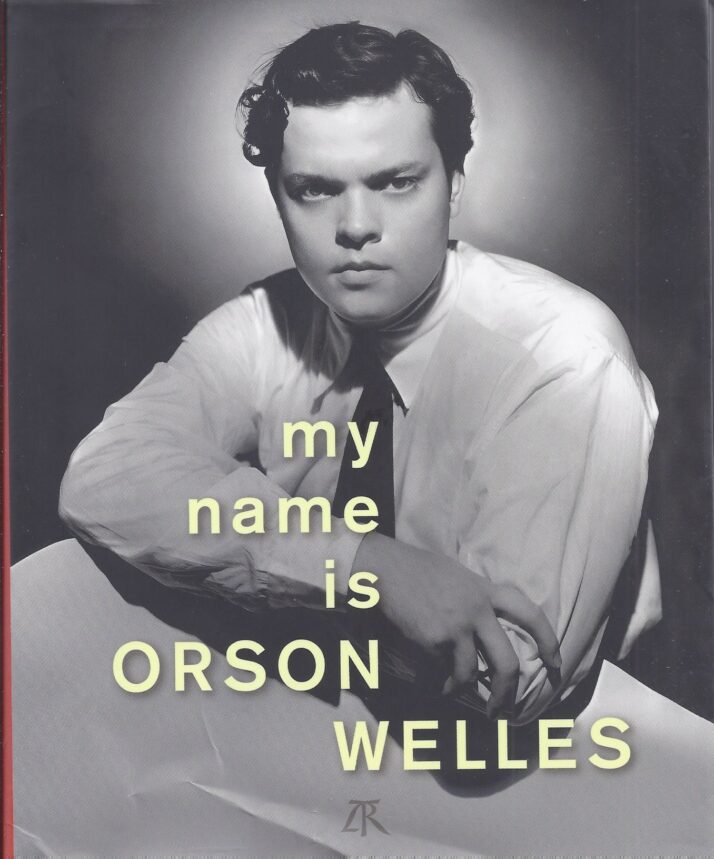

En dépit de ce statut ambivalent, c’est peu dire que la littérature autour de Welles a fleuri depuis des décennies et que son œuvre a été disséquée par tous les chercheurs et journalistes du monde entier. Qu’est-ce que ce catalogue, sobrement intitulé My Name is Orson Welles, accompagnant cette exposition apporte de plus aux nombreux écrits déjà existants ?

Tout d’abord, il convient de souligner qu’à l’instar de tous les ouvrages de La Table ronde consacrés au cinéma, celui-ci est extrêmement beau. Avec sa maquette aérée et richement illustrée, le livre fourmille de documents précieux : photographies plus ou moins rares, dessins de Welles ou croquis préparatoires pour ses pièces de théâtre, maquettes de Citizen Kane, etc.

Mais il ne s’agit pas seulement d’un « beau livre » puisque les textes proposés s’avèrent tous passionnants et parviennent à saisir de manière transversale l’œuvre de Welles et ses nombreuses ramifications. L’approche adoptée est essentiellement chronologique. Les premiers essais reviennent sur la jeunesse de Welles, notamment son séjour à Dublin où il se familiarise avec les planches (aussi bien en tant qu’acteur qu’en temps que metteur en scène) puis son installation à New-York où se dessinent déjà les caractéristiques d’un talent précoce. Qu’il s’agisse de ses mises en scène au théâtre (il monte un Macbeth vaudou avec des acteurs Noirs, un Jules César « où les personnages romains étaient revêtus d’uniformes fascistes sur fond d’un mur rouge sang ») ou de son activité à la radio, Welles apparaît déjà comme un touche-à-tout désireux d’expérimenter. Au-delà de la fameuse émission qui terrorisa l’Amérique (même si le texte nuance cet épisode mythique) de La Guerre des mondes, l’analyse de l’expérience radiophonique de Welles montre déjà son goût pour une certaine hybridation et une volonté d’abolir les frontières entre la fiction et la réalité.

Suivent les débuts au cinéma et le choc Citizen Kane, film auquel un long chapitre est consacré. Des témoignages précieux (le maquilleur Maurice Seiderman, le directeur de la photographie Gregg Toland) jusqu’à l’entretien-fleuve du cinéaste en passant par quelques critiques contrastées du film (Borges qui estime le film « accablant », Sartre qui passe totalement à côté – « mélange de profonde méconnaissance d’un art auquel il ne comprendra jamais rien » estime, à juste titre, Frédéric Bonnaud alors que l’œuvre est encensée – de manière plus tardive- par Aragon et John O’Hara), l’œuvre-phare de Welles est éclairée de manière fort détaillée.

Après ses déboires avec les studios, Orson Welles part en Europe. François Thomas s’interroge sur les rapports du cinéaste avec le vieux continent, estimant qu’en dépit de son goût pour un certain nomadisme et son intérêt pour la culture européenne (notamment pour l’Espagne), Welles est resté un cinéaste profondément américain et que son exil a souvent été provoqué par diverses nécessités. Cinéaste affirmant constamment (dans son œuvre, son comportement et ses déclarations) sa haine des barrières et des frontières, Welles ne fut pourtant pas un « citoyen du monde, car il n’a jamais varié non plus sur son sentiment d’être, toujours et à jamais, profondément américain. » Pendant ses séjours européens, Welles en profite pour jouer chez les autres et gagner de l’argent pour ses propres projets. Un beau texte revient sur l’une de ses compositions les plus marquantes (au point qu’elle a parfois éclipsé le reste de son œuvre) chez Carol Reed dans Le Troisième Homme. Paolo Mereghitti éclaire bien la part que Welles a pu jouer dans le film (assez minime, finalement), en apportant notamment quelques idées et en écrivant le long discours que le personnage prononce sur la grande roue (sur les Suisses et les horloges à coucou).

Après un chapitre consacré à l’importance de Shakespeare dans l’œuvre de Welles, diverses contributions reviennent sur son aventure européenne, les films que le cinéaste est parvenu à terminer (Mr. Arkadin) et les projets inachevés, du plus célèbre (Don Quichotte) à ceux des années 1970-1980. Esteve Riambau revient également sur « l’invention du film-essai » en analysant le cas particulier de Vérités et mensonges.

Pour terminer, outre le texte de Philippe Garnier qui interroge la postérité de Welles et la place que son œuvre occupe aujourd’hui (avec un beau témoignage de Bertrand Mandico), on lira avec intérêt l’entretien avec la comédienne Oja Kodar qui évoque le projet The Other Side of the Wind et le témoignage de Vassili Silovic qui, avec d’autres passionnés, a découvert les ébauches de The One-Man Band.

Toutes ces approches transversales dessinent un portrait aussi précis que fouillé de Welles sans pour autant épuiser tous les enjeux de son œuvre. Le festin est copieux et nul doute que les cinéphiles trouveront là de quoi se rassasier.

***

My Name is Orson Welles (2025)

Sous la direction de Frédéric Bonnaud

Éditions La Table Ronde, 2025

ISBN : 979-10-371-1524-9

462 pages – 44,50 €

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).