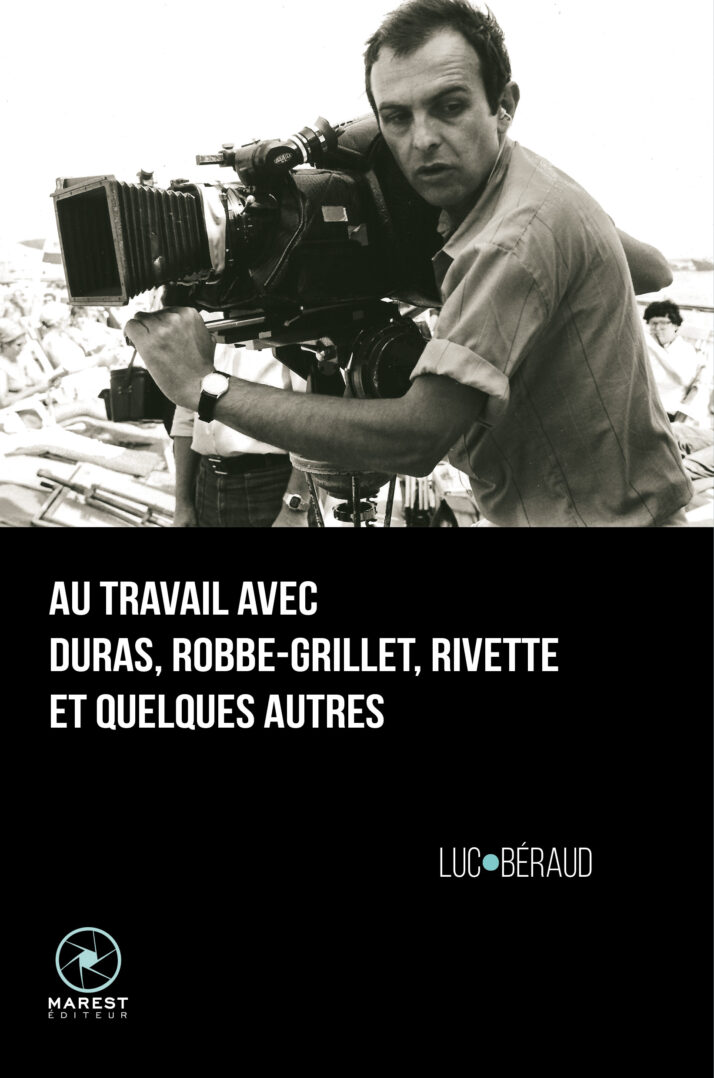

Après une courte carrière de réalisateur au cinéma (seulement trois longs métrages et un premier film assez remarqué : La Tortue sur le dos, avec Jean-François Stévenin et Bernadette Lafont), Luc Béraud s’est tourné vers la télévision où il a fait l’essentiel de sa carrière. C’est sans doute pour cette raison qu’il reste encore aujourd’hui ignoré de la plupart des cinéphiles. Mais avant de passer à la réalisation, Béraud a travaillé avec un certain nombre de grands metteurs en scène. Dans un livre précédent (Au travail avec Eustache), il racontait son expérience des plateaux avec Eustache, qu’il avait assisté sur La Maman et la putain, Mes petites amoureuses et Une sale histoire. Avec ce nouvel ouvrage, il revient sur sa carrière d’assistant auprès des cinéastes qu’il a pu côtoyer, soit de manière épisodique comme Duras, soit de façon beaucoup plus amicale comme Patrice Leconte ou encore Claude Miller dont il deviendra l’un des scénaristes attitrés (de La Meilleure Façon de marcher son premier film à L’Accompagnatrice).

Si le témoignage de Luc Béraud s’avère passionnant, c’est qu’il parvient à trouver un équilibre parfait entre un certain nombre d’anecdotes croustillantes et de nombreuses considérations sur le métier et les méthodes des cinéastes qu’il a assistés. Du côté des anecdotes, certaines sont très drôles, comme cette scène où Claude Miller constate, consterné, que Patrick Bouchitey porte un caleçon à la mode alors que La Meilleure Façon de marcher est censé se dérouler au début des années 60. Pour éviter l’anachronisme, le comédien et le metteur en scène, « adepte du vieux slibard », vont s’isoler quelques minutes pour échanger leurs sous-vêtements ! Certaines sont plus émouvantes, à l’image de cette rencontre avec Alain Cuny (« le samouraï de la rue de Bourgogne ») préparant dès le milieu des années 70 son projet d’adaptation de L’Annonce faite à Marie d’après Claudel. Désavoué un temps par les héritiers du dramaturge, qui lui retirèrent les droits de l’œuvre en raison de sa participation à Emmanuelle, son obstination finit par être payante puisqu’il arriva à tourner le film au début des années 90.

Avant d’aborder la question de l’assistanat, Béraud revient sur son enfance rochelaise et la naissance de sa cinéphilie. Approchant les plateaux où il arrive parfois à se faire engager comme stagiaire, il rencontre André S. Labarthe après avoir raté l’IDHEC (qu’il préparait avec Patrice Leconte) et Janine Bazin qui l’engagent comme assistant pour la mythique émission Cinéastes de notre temps. C’est à ses côtés qu’il vécut « l’affaire Langlois » en février 1968 (sorte de prémices de Mai 68) et qu’il expérimente des manières de tourner totalement inédites puisque Labarthe est un dilettante qui peut très bien vouloir tourner sans savoir quoi, intégrant le hasard dans ses films. Toujours en 1968, Béraud travaille avec Jean-Louis Comolli sur Les Deux Marseillaises et s’engage également sur La Cecilia qui se fera finalement sans lui.

En 1970, Marguerite Duras cherche un assistant et c’est ainsi que l’auteur se retrouve dans le cercle de la romancière-cinéaste pour l’épauler sur l’un de ses films les plus confidentiels : Jaune le soleil. Là encore, le témoignage regorge d’anecdotes (la promotion « sauvage » du film à base d’affiches rapidement exécutées et collées à la va-vite la nuit) et nous offre un portrait contrasté de Duras, entre mégalomanie et un rapport très particulier au cinéma. Vexée que Béraud parte assister Eustache plutôt que de rester son propre assistant, Duras lui tournera le dos par la suite.

A l’inverse de cette attitude infantile, Robbe-Grillet et l’auteur de Plein sud garderont de bons rapports et le « pape » du Nouveau-Roman offre ici un visage cordial et ironique. Alors que ses films font preuve d’un imaginaire particulièrement tordu, les tournages ont lieu dans la simplicité et la bonne humeur, au point que Trintignant, lui vantant cette atmosphère détendue, est parvenu à convaincre Philippe Noiret d’accepter l’aventure du Jeu avec le feu dont il gardera un mauvais souvenir. Mais pour Béraud, les tournages se déroulent dans la bonne humeur, entre anecdotes drôles sur Glissements progressifs du plaisir (« Agenouillée sur le prie-Dieu, Anicée Alvina se confesse à Jean Martin – le colonel Mathieu dans La Bataille d’Alger de Pontecorvo- qui campe un ecclésiastique autoritaire et licencieux. Quand il se redresse après l’avoir embrassée, Anicée, restée très potache et se sachant hors-champ, nous fait signe que son partenaire à une haleine de hyène. Tout le monde rit sous cape pour ne pas interrompre le plan. ») et des moments plus délicats lorsqu’il doit remplacer Robbe-Grillet pour tourner des scènes à caractère érotique.

Annonçant vouloir « retracer les conditions dans lesquelles leurs films ont été tournés pour apporter un point de vue différent sur la personnalité et les méthodes de travail de ces artistes », Béraud fait parfois le grand écart. Entre Claude Miller qui planifie tout en se montrant très minutieux et Rivette qui laisse une place majeure à l’improvisation, nous découvrons des univers cinématographiques opposés. L’aventure de Céline et Julie vont en bateau traduit parfaitement les méthodes de travail et les ambitions cinématographiques de Rivette. Pour Béraud, l’expérience fut assez compliquée, entre l’angoisse de ne pas trouver dans les temps les décors adéquats et le temps de comprendre les décisions improvisées à la dernière minute par le cinéaste et ses comédiennes. A l’inverse, les tournages de Miller nous apprennent beaucoup de choses sur les difficultés auxquelles se heurtent les cinéastes (travailler avec des enfants, par exemple, ou dans des endroits compliqués comme une piscine) et sur des « trucs » de metteur en scène (commencer par des séquences faciles à tourner, « pour que l’équipe et les comédiens se familiarisent avec les méthodes de travail du réalisateur. »).

Entre le pragmatisme de l’assistant, la faconde du chroniqueur et la passion du cinéphile, Au travail avec Duras, Robbe-Grillet, Rivette et quelques autres est un véritable mille-feuilles regorgeant de détails savoureux et de portraits touchants (outre Cuny, citons celui de Roland Dubillard ou de Comolli dont la fin fut douloureuse). En quelques lignes, Béraud parvient à croquer des portraits aussi vivants que nuancés, qu’il s’agisse des metteurs en scène mais aussi des comédiens (Depardieu, Dewaere, Juliet Berto, Dominique Labourier, la révélation de Dominique Laffin, les tension entre Rochefort et Leconte sur Les vécés étaient fermés de l’intérieur…) mais aussi les techniciens qu’il rencontre au fur et à mesure des tournage. Bref, un document indispensable pour tous les cinéphiles et les curieux de cette période faste que furent la fin des années 60 et les années 70 en France.

***

Au travail avec Duras, Robbe-Grillet, Rivette et quelques autres (2025) de Luc Béraud

Marest éditeur, 2025

979-10-96535-78-1

209 p. 22 €

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).