Adrian Lyne appartient à une génération de cinéastes britanniques (Ridley et Tony Scott, Alan Parker) qui a largement contribué à faire bouger les lignes esthétiques au cours des années 80 et 90. Auteur de nombreux succès souvent associés à un registre peu considéré (l’érotisme) et ancrés au cœur d’une tendance partiellement honnie, son cinéma a durablement figé l’opinion d’une partie de la critique. Il semble de bon ton de le railler ou de le minorer avec des adjectifs lapidaires et pour certains interchangeables : vulgaire, tape-à-l’œil, commercial, ringard, réactionnaire… Cette paresse analytique a quelque chose de coupable. Le réalisateur laisse derrière lui une filmographie resserrée (neuf longs-métrages en quarante-cinq ans) jalonnée d’œuvres cultes qui ont, bon gré mal gré, réussi à s’inscrire dans la postérité.

Formé à l’école de la publicité télévisée où il apprend à établir un langage visuel en même temps que les rudiments de la mise en scène et la culture de l’efficacité, il s’offre parallèlement des projets plus personnels et expérimentaux. Ses courts-métrages M. Smith (1972) et The Table (1976) tendent à le rapprocher, par leurs libertés de montage, des expérimentations de la Nouvelle Vague, mais aussi de la volonté d’élaborer une approche sensorielle des personnages et de la narration. Lorsqu’il arrive aux États-Unis pour mettre en scène son premier long, Foxes, c’est fort d’un double héritage : une capacité à s’adapter et à réaliser dans la contrainte, ainsi qu’un désir ardent de déborder du cadre qui lui est fixé. Ce coup d’essai, un drame adolescent mêlant réalisme social et désir viscéral de stylisation (plus sobre que par la suite), n’est pas un succès. Il lui permet néanmoins de se faire remarquer. Les producteurs Jerry Bruckheimer et Don Simpson, à l’aube de leur renommée, décident de lui confier la réalisation de Flashdance (1983), un drame musical scénarisé par le futur auteur de Basic Instinct, Joe Eszterhas. Adrian Lyne transforme son matériau balisé en véritable marqueur esthétique et sonore de ce début de décennie 80, esthétisant jusqu’à l’épuisement la success story de son héroïne, non sans ironie parfois (ceci est un autre sujet qui mériterait un article à part entière), pour signer un hit commercial qui dépasse le cadre du cinéma et devient un objet pop culturel incontournable. Le réalisateur est alors en position de force lorsqu’il s’attelle à l’adaptation du roman semi-autobiographique Le Corps étranger (Nine and a Half Weeks) d’Ingeborg Day, publié en 1978 sous le pseudonyme d’Elizabeth McNeill. Si Flashdance avait (en surface tout du moins, car il est nettement plus grave dans le fond) su comprendre et traduire formellement l’ère du temps, 9 semaines ½ allait bouleverser le paysage hollywoodien dans ses standards et représentations faisant émerger de nombreux clivages autour de son auteur. Avant ce film l’érotisme était principalement l’apanage d’un cinéma art-et-essai asiatique et européen (L’Empire des sens, Belle de jour) tandis qu’Outre-Atlantique il devait se cantonner au cinéma d’exploitation comme celui de Russ Meyer et consorts ou au porno chic post-Gorge Profonde. Après les choses seront bien différentes et une porte sera ouverte…

9 semaines ½ © LCJ Editions

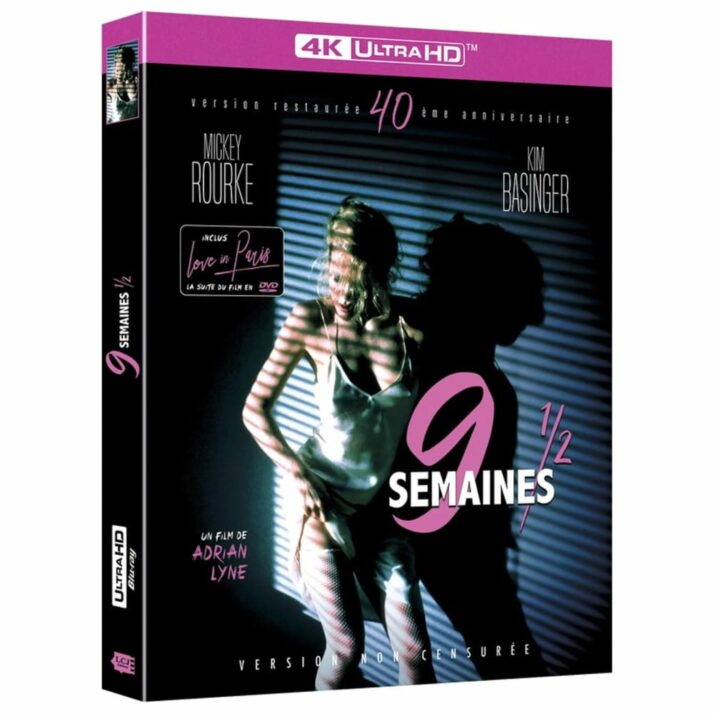

LCJ Éditions a choisi de célébrer le quarantième anniversaire du troisième long-métrage d’Adrian Lyne en le rééditant en copie restaurée 4K dans sa version non censurée. C’est l’occasion rêvée pour sonder une œuvre troublante et imparfaite, obsédante au-delà de ses qualités et de ses éventuelles carences. Elizabeth (Kim Basinger), divorcée, travaille à la Spring Street Gallery, une galerie d’art de New York. Un jour, dans la rue, Elizabeth ne peut détacher ses yeux de John (Mickey Rourke), dont le sourire la fascine. Après plusieurs rencontres fortuites, elle accepte une invitation à dîner. De fil en aiguille, de consentement en offrande, elle devient sa maîtresse et finit par se soumettre à quelques jeux sexuels particuliers.

Dès les premières secondes, Adrian Lyne développe une esthétique catchy, cousine de celle de Flashdance, repensée à l’aune d’un scénario et de personnages plus adultes. Ses cadres se saisissent du décor (New York), de ses paysages et de ses spécificités (une flaque d’eau, des néons) comme autant d’éléments à valoriser et à styliser. Le cinéaste agit comme un peintre à l’affût des détails susceptibles d’étoffer sa toile. Cette attention fétichiste ne le détourne pas du sens et de l’essentiel : introniser son héroïne et la situer au sein de cet univers qu’elle pénètre. Seule, elle paraît rapidement à l’écart du monde à l’intérieur duquel elle évolue, comme si elle réfrénait quelque chose. Les apparitions de John, à base d’échanges de regards et de dialogues délicatement rendus inaudibles par des notes de piano, traduisent à ce stade une attraction naissante davantage qu’une tension. 9 semaines ½ s’écrit en images (superbe photo de Peter Biziou) et en sons, se distinguant partiellement de son prédécesseur sur le plan de ses choix musicaux. Si les tubes très ancrés dans les années 80 ont toujours leur place (et ne sont pas toujours heureux à réécouter quarante ans plus tard), ils partagent la bande-son avec des standards plus intemporels (Strange Fruit de Billie Holiday) et le Love Theme de Jack Nitzsche. Elizabeth et John sont les avatars d’une certaine élite et de castes régies par l’entre-soi dont les interactions initiales, au cœur de foules cosmopolites, illustrent la nécessité de fuir leurs milieux respectifs et de retrouver des sensations au contact d’environnements plus populaires. Ni l’un ni l’autre n’est épanoui. Adrian Lyne marque une rupture avec un idéal stéréotypé en plein essor sous la présidence Ronald Reagan : la figure du self-made triomphant. Tout en feintant d’épouser une certaine imagerie, le réalisateur sait se montrer, au moins implicitement, critique. Deux solitudes au sein d’une même grande ville ; deux dommages collatéraux d’une société de plus en plus individualiste.

9 semaines ½ © LCJ Editions

Ces deux entités qui se croisent et se rencontrent, ce n’est pas une idylle romantique, mais le début d’un jeu étrange, brisant les règles en vigueur et trompant la normalité. On assiste d’abord à une relecture des codes des premiers rendez-vous amoureux classiques où se décèle déjà une forme de sadisme chez John, avant même qu’un mélange de séduction et d’inquiétude ne découle de ses propos et attitudes. Adrian Lyne développe une relation moins archaïque et traditionnelle que l’on a bien voulu le dire, dans laquelle il est question de domination masculine, sans occulter la dimension manipulatrice et dangereuse de John. Fait troublant, 9 semaines ½ se révèle bien peu narratif, la progression du récit importe moins que les interactions entre les personnages et les climax de leur aventure. En connaissance des nombreux conflits entre Adrian Lyne et ses producteurs lors du montage, il est permis de s’interroger sur ses volontés initiales et de se demander s’il n’a pas dû consentir à certains sacrifices sur le plan du scénario pour imposer au maximum ses visions. Toujours est-il que ce mélange entre un écrin séduisant, en l’état partiellement superficiel et une profondeur latente construit un mystère nourrissant une obsession croissante. Contrairement à Flashdance, la figure masculine n’a rien du prince charmant et le film n’a rien du conte de fées moderne. Le cinéaste met en scène une romance toxique dans un langage visuel se situant au croisement entre la peinture et la publicité, cherchant à exacerber les émotions de son protagoniste afin de pallier une intrigue en partie dévitalisée. L’alchimie évidente entre les deux acteurs (Kim Basinger et Mickey Rourke rivalisant de glamour et de sex-appeal) trompe le rapport déstabilisant qui s’établit entre Elizabeth et John. Ils ne vivent pas la relation et ses mouvements au même degré et sur le même plan.

Dans sa quête d’un langage sensuel et sensoriel qui peindrait d’un même geste les personnages dans le décor en mêlant des formes d’art classiques aux plus modernes, Adrian Lyne développe une esthétique et une mise en scène sophistiquées. Elle peut être par aspects ingrate et impure, mais elle est beaucoup moins caricaturale (comprendre clipesque) et assurément plus réfléchie que sa réputation. À deux nuances près, l’auteur de Flashdance se situe dans son approche tel un cousin de Tony Scott, exerçant dans un autre périmètre de l’industrie, où il aurait troqué l’action contre l’érotisme. Le montage cut, pétri de ruptures brutes, se rapproche des révolutions opérées par Jean-Luc Godard sur À bout de Souffle. Il achève l’élaboration d’une grammaire visuelle paradoxale construite sur un sentiment de liberté formelle héritée de la Nouvelle Vague et une efficacité chirurgicale accrochant immédiatement l’œil, conséquence de ses nombreuses années passées à réaliser des publicités. Aussi, contrairement au cadet Scott, Lyne pratique un cinéma nettement plus féminin. Ici, quoique l’on pense de son regard, c’est Elizabeth l’héroïne : le récit est observé à travers son point de vue. Un détail crucial remettant en cause l’idée d’une œuvre réactionnaire qui va poursuivre son auteur tout au long de sa carrière. Sans opérer une inversion de charge, il est intéressant de constater que comme sur la fin alternative de Liaison Fatale où le cinéaste prend in fine partie pour l’antagoniste campée par Glenn Close, il a une attention toute particulière à la gent féminine. Dans 9 semaines ½, Elizabeth a le dernier mot. L’homme finit seul et pathétique, tandis que la jeune femme s’est libérée de son emprise mais aussi émancipée des attentes normatives et répétitives d’une société conservatrice. Peut-on voir en John un avatar d’Adrian Lyne ? Un homme, prisonnier de ses fantasmes oppressants, contraint d’abdiquer car rattrapé par des sentiments ? Cette lecture viendrait ajouter une dimension supplémentaire au long-métrage, à la fois cruelle et intimiste. Cependant, l’interprétation est à tempérer, Lyne se rapproche autant, sinon plus, d’Elizabeth. On trouve d’un côté de l’objectif, une artiste dans l’âme aux prises avec des réalités économiques l’obligeant à dévoyer ses missions premières. De l’autre, un réalisateur qui, du tournage au montage, a dû se battre pour faire valoir sa vision et résister aux pressions des financiers.

9 semaines ½ © LCJ Editions

Flashdance avait été une porte d’entrée. Le cinéaste reprenait à son compte des codes narratifs relativement faciles et déjà éprouvés, pour mieux imposer son style. 9 semaines ½, à l’inverse, entreprend d’amener le cinéma populaire sur un autre terrain, ou plutôt d’introniser l’érotisme dans la sphère mainstream. Un pari nettement moins évident, surtout dans une société aux relents fondamentalement puritains. Les passages érotiques, plus que jamais élaborés comme des tableaux, se répondent dans leurs progressions et impressions d’inachèvement. Les « jeux » entre Elizabeth et John sont construits sur des règles et une dimension incertaine. D’abord, l’héroïne accepte de se livrer à lui (elle se laisse bander les yeux) sans s’offrir totalement. Le contact avec diverses matières (verre, glaçon) précède les interactions physiques directes. Le premier baiser vient à la fin d’une scène d’érotisme culinaire à la fois grotesque et fascinante, entre bruits d’aliments, dégustations en tous genres et projections de liquides… Plus dérangeant, la première pénétration est consécutive à une dispute. La brutalité n’est pas feutrée, elle s’apparente davantage à une agression sexuelle dont la protagoniste n’a pas pleinement conscience qu’à une relation consentie. Les raccords et transitions accentuent le trouble, le cinéaste observe ses personnages par touches et par couches. Il ne les laisse pas aller au bout de leurs actes. Dans un mélange de suggestion et d’explicite, il s’arrête systématiquement avant un éventuel orgasme. Il fait monter la tension pour mieux l’interrompre. Lorsqu’il tend à s’épancher, c’est à un autre dessein : il rend son pouvoir et sa puissance à son héroïne. On pense à l’un des climax graphiques : une séquence de masturbation sur fond de défilé de diapositives accompagné par la bande-son d’Eurythmics. Une sensualité désuète et paradoxalement singulière, transcendée par des éclats esthétiques, irradie l’écran. Le fameux épisode du striptease (auquel le long-métrage est inlassablement ramené), rythmée par la reprise de You Can Leave Your Hat On de Randy Newman par Joe Cocker synthétise quant à elle de manière presque abstraite les grands motifs visuels de l’ensemble : entre des couleurs bleutées et une lumière qui transperce les stores d’un intérieur chic. Le final sur le toit sous la pluie où Elizabeth termine complètement nue, raconte l’abandon et le lâcher-prise d’une héroïne qui trouve une forme d’émancipation dans la soumission. Au préalable, dans un renversement des normes, Adrian Lyne observait Elizabeth moustachue, grimée en homme, accédant à l’un de ses désirs enfouis. La réponse pratique à une question théorique posée un peu plus tôt : « Parfois je me demande ce que ça fait d’être un mec ». Cette parenthèse précède une poursuite, lorsque l’héroïne masculinisée et John sont insultés puis pourchassés dans la rue. L’action pure vire peu à peu en ébat sexuel sauvage en extérieur, sous les jets d’eau (un élément qui rappelle au premier numéro de danse de Flashdance) tandis qu’un zoom impromptu vient ajouter un soupçon de transgression formelle. Et si Adrian Lyne, par son geste, entendait remplacer les genres dominants par l’érotisme ? Il ne s’agit pas seulement de secouer les foyers américains mais de transformer leurs habitudes et d’imposer ses propres obsessions. La contre-performance sur le plan du box-office aux États-Unis ne lui permettra pas de parvenir à ses fins immédiatement. Il connaît en revanche un grand succès à l’international puis une seconde vie Outre-Atlantique en VHS, devenant alors progressivement culte. Le réalisateur parviendra à tenir son pari dès l’année suivante avec Liaison Fatale, qui lancera la tendance du thriller érotique. Pour le meilleur et pour le pire, cet hit de la fin des années 80 devient un incroyable phénomène de société.

9 semaines ½ © LCJ Editions

Œuvre ambitieuse, abîmée à la défaveur d’une production houleuse (tournée dès 1984 pour une sortie en 1986), 9 semaines ½ conserve un pouvoir de fascination durable à la faveur de ses visions de cinéma singulières et novatrices, chamboulant les regards et représentations en vigueur. Le fait qu’il ait marqué son époque et survécu à l’épreuve du temps ajoute une dimension mythique presque irrationnelle. Cette quête graphique et sensorielle entreprise par Adrian Lyne définit une approche clivante. Son traitement léché et sophistiqué trouvera ses meilleurs emplois dans ses deux longs-métrages suivants : le sec et tendu Liaison Fatale, avant de se réinventer sur L’échelle de Jacob. Ce jalon esthétique incontournable méritait d’avoir les honneurs d’une copie restaurée et d’éditions vidéo ambitieuses. C’est désormais chose faite grâce à LCJ qui propose le film en version non censurée avec 3 Combos en mesure de satisfaire tous les formats : 4K UHD, BD et DVD. Le nouveau master se montre irréprochable techniquement*, tant sur le plan visuel que sonore, remettant au goût du jour et à la pointe le travail d’Adrian Lyne, tandis que les éditions s’accompagnent de suppléments inédits et d’une petite surprise. Adrian Lyne, l’incompris par Nico Prat se pose comme un long entretien, riche en anecdotes factuelles, en éléments de contexte, en commentaires et considérations personnelles. Le journaliste revient de manière passionnée et concise sur la carrière du réalisateur, évoquant les nombreux malentendus auxquels sa filmographie s’est confrontée. Un document riche qui prend le temps de s’attarder sur chaque étape de parcours et soulever des points pertinents (la notion de classe sociale dans Proposition Indécente par exemple). L’érotisme reaganien par Clara Sebastiao s’épanche sur le contexte politique, les bouleversements sociaux et culturels qui entourent sa sortie. La surprise du chef c’est le DVD de Love in Paris (Another 9 ½ weeks en VO) avec toutes les éditions. Cette suite improbable est produite une décennie plus tard, toujours avec Mickey Rourke, mais sans Adrian Lyne derrière la caméra (la réalisation est signée Anne Goursaud). Un objet curieux et aberrant que l’on est paradoxalement heureux d’avoir pu découvrir. Un egotrip rourkien qui reprend le rôle d’un John rongé par les remords, qui ne cesse de penser à Elizabeth. L’intrigue se situe désormais à Paris et ressemble à un téléfilm sans intérêt, qui se pose en remix cheap et pitoyable revisitant le cliché inconscient de 9 semaines ½ à un détail troublant près. L’évolution physique de son interprète principal, défiguré et partiellement rafistolé par la chirurgie esthétique est frappante. Le sex-symbol des années 80 est abîmé, avant ses tentatives de retour multiples à venir. Esprit tordu ou pas, on est content d’avoir découvert ce projet aberrant et actuellement indéfendable. Pour le reste, nous espérons que cette édition de grande qualité contribuera à la réévaluation d’une œuvre et d’un cinéaste qui méritent d’être appréhendés à froid.

9 semaines ½ © LCJ Editions

*Précision de l’éditeur

« Nous souhaitons informer nos clients et partenaires qu’une erreur d’impression s’est glissée sur la jaquette de notre Blu-ray 4K de « 9 semaines et demie » : il y est indiqué que le film est en SDR, alors qu’il s’agit bien d’une version en HDR Dolby Vision. Rassurez-vous, le contenu du disque est correct et vous profitez bien de la qualité d’image HDR Dolby Vision, pour une expérience visuelle optimale. Nous vous prions de nous excuser pour cette confusion et vous remercions pour votre compréhension. LCJ Editions et Productions »

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).