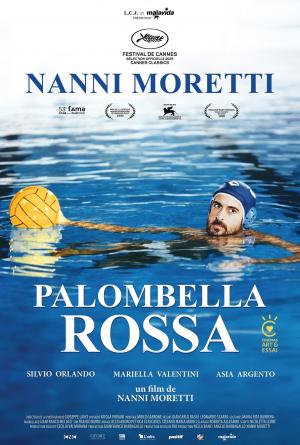

En italien, dans la langue toujours très codifiée du sport (ici, le waterpolo), une palombella correspond à un tir lobé censé tromper la vigilance du gardien. À cette métaphore aérienne qui sert de titre à son sixième long-métrage, Nanni Moretti répond par la mystique évocatrice du fluide complémentaire, du moins dans l’usage : l’eau. Mais pas n’importe laquelle, celle du bassin fermé, délimité, géométrique de la piscine, d’un lieu unique donc, à la manière d’une scène de théâtre en guise de projection intérieure d’un homme au crépuscule d’une décennie particulière – pour l’Italie du cinéma et de la politique – et qui cherche légitimement à faire le point.

Michele Apicella, prénom et patronyme de l’alter-ego de Moretti (il l’abandonnera symboliquement avec ce film, nous y reviendrons), est victime d’un accident de voiture. Devenu amnésique, il est embarqué par son ancienne équipe de waterpolo dans un match halluciné qui occupera l’entièreté du film. Peu à peu, il se souvient qu’il est député communiste et bien mal en relation avec son époque, mais surtout avec lui-même. Il croise au bord de l’eau une faune hétéroclite formée, entre autres, d’anciens camarades de lutte politique, de nouveaux prêcheurs, d’une jeune journaliste qui veut écrire sur lui suite à une déclaration lors d’un débat télévisé, etc. D’un argument amusant, qui aurait pu servir à – imaginons – un sketch absurde à la Monty Python ou encore à une saynète d’un de ses films précédents, le réalisateur bâtit finalement une fantasmagorie au long-court, un liant à même d’accueillir avec d’autant plus de malice visions du passé, de l’enfance, de son parcours de cinéaste (on y entrevoit des extraits de ses films antérieurs), selon un réseau de thématiques tissé par le fil de la pensée, dans cette façon très caractéristique qu’il avait de se raconter à l’écran depuis ses débuts.

© Malavida Films/LCJ Éditions

Le bassin se trouve alors envisagé comme un miroir, instrument idéal pour se regarder en face – aussi grande soit l’appréhension d’y plonger – et se laisser ainsi aller, immerger dans cette sorte de liquide amniotique prompt à raviver des sensations primordiales et autres moments désormais enfouis de l’existence, y compris ceux des origines d’un engagement. Il est d’ailleurs étonnant de noter que Moretti s’est représenté ici en député, de fait membre d’un parti, autrement dit en personnalité assignée à une histoire collective identifiable ; à moins qu’il ne s’agisse d’un renvoi à la responsabilité publique de l’artiste. On connait pourtant bien le rapport compliqué qu’il entretient avec le groupe, celui-là même qui a régulièrement irrigué son cinéma, fièrement asséné dès le titre – génial – de son premier film, en forme de manifeste : Je suis un autarcique (1976). Pour un peu, nous dirions que la célèbre formule de Groucho Marx (« Jamais je ne voudrais faire partie d’un club qui accepterait de m’avoir pour membre ») pourrait servir de sous-titre à une bonne partie de sa filmographie. Dans ce film-ci, un parallélisme évident s’établit entre sport et politique (opposition entre deux camps, victoire/défaite, importance de la stratégie), et montre naturellement un personnage en délicatesse avec le reste de son équipe de waterpolo.

© Malavida Films/LCJ Éditions

Michele/Moretti rejette aussi bien les vieux idéologues démodés que les nouveaux gourous opportunistes (parfois ce sont les mêmes, ils auront simplement changé de costumes), non seulement sur le plan des idées, mais également par ce véhicule de leur pensée que constitue le langage – il rabroue par exemple violemment l’usage des anglicismes de la jeune journaliste. Bien qu’il ait souvent refusé un certain héritage de la comédie italienne des années 60 dans son cinéma, la logorrhée verbale dont il est coutumier et qui inonde le film selon un principe d’exagération chaotique, de situations improbables en crise de nerfs drolatiques, nous y ramène pourtant régulièrement. C’est que, les mots servent aussi à escamoter le fond du problème, et ça, le cinéaste semble l’avoir bien compris ; entre autres, à travers son utilisation très à-propos de la musique. Par sa nature mélodique, le magnifique thème mélancolique composé par Nicola Piovani accompagne les séquences de remémoration qui sont autant de moments de calme arrachés au tumulte de la scène principale, de contrepoint ordonné et nécessaire donnant accès à une forme de donnée essentielle, même si elle est forcément reconstituée dans le souvenir. Comme dit lors du match, chaque silence (entendu comme absence de paroles) équivaut à un but. Il en va de même pour le morceau de Bruce Sprinsgteen au titre oxymorique (I am on fire) dès lors qu’il est intégré au montage image. Même si chanté – et encore, dans une autre langue que celle du film – ce dernier est pour un fois repris en chœur par tous les protagonistes et agit comme une respiration bienvenue, un instant de suspension inoubliable.

© Malavida Films/LCJ Éditions

Plus de trente-cinq ans après sa sortie, et à l’aube de sa reprise en salles par Malavida Films et LCJ Éditions, on peut se demander en quoi Palombella Rossa éclaire les films suivants de Moretti, et réciproquement. Il faut avant tout remarquer la présence clé des enfants, et par extension, de la question de la filiation. Ils ouvrent et ferment le long-métrage. Dans la séquence initiale d’accident, montrée comme nécessaire au « travail » dont le film fait la démonstration, c’est un moment muet et drôle échangé entre Michele, au volant, et deux jeunes enfants sur la banquette arrière du véhicule qu’il suit qui provoquera la collision avec des voitures stationnées. Les derniers plans, quant à eux, voient le personnage principal – en voiture toujours – sortir enfin de son cauchemar aquatique, apaisé en compagnie de sa fille, jouée par une toute jeune Asia Argento. La parentalité chez Moretti ne fera que prendre de l’ampleur par la suite, notamment dans Aprile (1998), La Chambre du fils (2001), ou encore le récent et relativement mésestimé à notre sens Tre Piani (2021).

© Malavida Films/LCJ Éditions

Comme brièvement évoqué au début de notre texte, le film marque également la dernière apparition de Moretti en tant que « Michele », traduisant, de fait, une nouvelle acceptation dans son principe d’écriture, le passage d’une première manière de se mettre en scène à ce que sera l’énonciation à « je » dans le film suivant, Journal Intime (1993) où il se présentera directement en tant que Nanni. Du difficile deuil d‘un idéal, de la reconnaissance d’un absolu impossible à concrétiser – illustré par une diffusion télévisée du Docteur Jivago, autre fil rouge du récit – le film tire une constatation qui, même répétée par l’avatar politicien du réalisateur, s’étend à toutes les strates q’il déplie (artistique, interpersonnelle et existentielle) : « nous sommes comme les autres, mais nous sommes différents ». Formule inextricable, cruelle pour un individualiste comme lui, mais aussi foncièrement lucide et in fine libératrice – y compris pour le spectateur. Dans sa touchante folie, la catharsis en grand bassin que nous offre Moretti s’avère souvent jubilatoire.

© Malavida Films/LCJ Éditions

En salles à partir du mercredi 3 septembre 2025 (Distribution : Malavida Films)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).