Les efforts, le travail, et une bonne volonté ingénue ne peuvent liquider l’étrange résistance du réel, qui fait que nos entreprises, souvent, échouent – pire, semblent ne pas vouloir fonctionner – et ce même lorsque tout, absolument tout se réunit pour le triomphe. Pourquoi cette poisse, est-ce là le sourire d’un mauvais dieu ? Est-ce que l’on vient toujours en avance ou en retard, jamais à temps ? Ou est-ce une déficience de nature ? Autant de questions qui peuvent se poser aussi bien pour le fiasco que fut À cheval sur le tigre (1961) que pour la plupart des personnages de la comédie à l’italienne, surtout celle du Boom et de sa gueule de bois (58-68). Des braqueurs ratés du Pigeon (1958) aux deux amis ruinés du Gaucho (1963), de l’écrivain en haillons Sordi, qui poursuit Gassman à travers Cinecittà pour adapter son grand roman fleuve sur l’après-guerre Une Vie Difficile (1961), aux deux soldats déserteurs de La Grande Guerre (1960) : on n’y arrive vraiment pas, dans ces années-là – alors qu’autour, le changement et la richesse semblent partout possibles… On est au cœur du Boom économique, qui verra une modification profonde de la société italienne, infusée des capitaux américains, passant d’un monde semi-rural à une économie industrielle néo-libérale, et à la société de consommation en une demi-décennie seulement – et le mythe du jeune industriel enrichi en un temps record inonde la comédie populaire. Mais à tout mythe, son envers : le Pigeon sort en 58, et on y voit toute la bande de la comédie italienne (même le vétéran Totò) tenter, échouer, repartir dans la misère – le film de Comencini pourrait être la suite directe du Pigeon, si la bande avait été capturée. On aurait tôt fait de porter la cause de tous ces échecs sur une nullité de principe de ces inconnus habituels – ce qui permet une lecture cynique du genre – sans voir la profonde mélancolie face à un monde (celui de l’enfance de tous les artistes impliqués) en train de foutre le camp avec le Boom.

La catastrophe financière d’À Cheval sur le tigre est d’autant plus belle, que le film cumulait tous les atouts possibles : écrit par le couple de scénaristes phare de la période, réalisé par un des mousquetaires du genre, avec de grands acteurs montants, à l’acmé du cinéma Italien (lire la liste des sorties entre La Dolce Vita et Le Guépard donne le vertige). Les succès du Pigeon, de la série des Pain, Amour… et de la Grande Pagaille (1960) ont permis à Comencini et Monicelli de s’associer à leurs scénaristes, Age et Scarpelli, ainsi qu’à un producteur, Alfredo Bini, dans une coopérative nommée Film 5, qui leur permettrait de produire en indépendant et d’accorder la distribution à Titanus. À Cheval sur le Tigre jouissait donc d’une grande liberté, était attendu comme le premier succès de la firme, était persuadé de son succès jusqu’à même être programmé pour Noël – et à revoir le film, on se demande ce qui a bien pu passer par la tête de tout le monde…

Au milieu d’une scène d’Il Gaucho de Risi, les deux amis Gassman et Manfredi se retrouvent, enfin – l’un émigré en Argentine pour faire fortune, l’autre en voyage depuis une Italie où il s’est endetté. Durant cette courte séquence (préfiguration du film du bilan, Nous nous sommes tant aimés) les deux amis se mentent, se font passer pour riches, tentent même de se taper mutuellement du pognon, avant de tout s’avouer et de rire de leur bassesse. Ce contre-champ du Boom, tous ceux-là qui ont voulu s’enrichir mais n’ont pas réussi, c’est exactement là d’où Comencini filme. Plutôt, tous ceux-là qui n’ont jamais eu droit à leur essai. Si Rocco l’année suivante montrera le coût, en misère et en violence, de la nouvelle économie, A cheval montre une série de mondes parallèles au Boom, qui lui sont bien antérieurs, tous voués à la catastrophe : le monde agraire du pêcheur, les pauvres des bidonvilles, les campagnes en sommeil, les familles traditionnelles. Exeunt, donc, les grands ensembles, la drague sur les plages, les courses endiablées dans des alfa-romeo rutilantes, au rythme des chansons de Mina sur des routes jonchées de panneaux publicitaires. Le film s’amuse un court instant de cette iconographie : le Sicilien doit attendre que la plage soit vidée des vacanciers pour aller tuer sa femme, lavandière ; Giacinto joue avec le volant d’une voiture neuve – travelling arrière : les fuyards ont en fait grimpé sur un camion de fret transportant des bagnoles auxquelles ils n’auront jamais accès. S’il invoque ponctuellement les signes du Boom, c’est chaque fois pour les contrecarrer, et nous ramener vers le désarroi et la pauvreté qui n’ont jamais disparu au cours de cette grande amnésie consommatrice. Mais son vrai territoire, c’est la taule, les friches, les bidonvilles, les bunkers fascistes, les collines calcifiées, les bords de mer avec des coquillages qui puent et des pêcheurs qui vous balancent aux flics, des épaves de bateau où l’on cuit avec une rage de dent – comme si soudain, au milieu de la grande fête où la bourgeoisie twiste, les misères les plus terribles du néo-réalisme venaient éclabousser tout le monde.

Là est la spécificité du film, cette sorte de ton rabat-joie. C’est aussi ce qui fit sûrement son échec. Tutti a Casa, aussi éloigné de la fête des années 60 était-il, avait pour lui de s’ancrer dans une époque tragique, et de ressouder les Italiens dans sa dernière séquence, sorte de lutte universelle contre le fascisme. Àcheval…, comme le Pigeon d’ailleurs, est un film de genre déficient : la misère des personnages parasite et dévore le dispositif générique. Sur ce point, il est évident qu’on retrouve l’héritage du cinéma noir américain, avec la tendresse de Chaplin – cette suite de faiblesses qui fait la beauté du clochard – et du néo-réalisme. Mais là encore, Comencini brouille les pistes : contrairement aux personnages du Pigeon, les personnages d’À cheval ne manquent pas de ressources – leur plan d’évasion est ingénieux, son déroulé donne lieu à une très belle séquence, qui respecte scrupuleusement les codes du film de prison – ils ne sont pas fondamentalement mauvais, simplement chacun d’entre eux est porteur, en plus de sa langue régionale, d’un dysfonctionnement de l’Italie, venus tous se réunir dans cette taule en étoile.

Deuxième grande différence d’À Cheval… avec Le Pigeon: le film de Comencini est résolument plus agressif: il n’y a qu’à voir Manfredi, ballotté, malmené, passé à tabac, couvert de saleté, injurié ou humilié par tout le casting; il n’y a qu’à voir Tagliabue, à deux doigts de violer une femme et d’étouffer un enfant, tandis que Papaleo tente d’assassiner sa femme à la cuillère. Avant d’en faire des victimes de la machine sociale ou de traditions poussiéreuses, les personnages sont surtout des taulards, irrécupérables, soumis à la pulsion et la trivialité. Il faut attendre les larmes de sa femme et ses polpete pour que Papaleo abandonne sa vendetta, et une rage de dent pour que Tagliabue se révèle bon, loyal et prompt au sacrifice ; c’est un long chemin, pour récupérer une humanité perdue en cage, et un chemin qui se fait à coup de fouet : pour s’enfuir en bateau, Giacinto doit visiter sa femme et ses gosses, et ne trouve, au bout de sa route, qu’une bicoque sordide au milieu des bidonvilles, sa femme exténuée, et un homme à sa place, aux poumons rongés par le travail. Tout est dans un plan : voyant son mari, elle fait tomber ses spaghettis dans la boue – et nous n’avons aucune envie de rire.

C’est là l’issue de cette grande course : ses camarades morts ou en prison, sa famille qui le méprise et son seul ami en ce monde en train de cuire dans une épave avec un abcès. Il finit par se donner aux flics, pour que sa femme récupère la rançon – et après tout, la prison est le seul univers où Manfredi se sentait un peu chez lui.

On pourrait très bien y voir un glissement d’un genre à un autre, de la comédie au drame néo-réaliste avec son lot de misère et de minots en haillons. Comencini sait d’ailleurs très bien faire glisser ses scénarios : le formidable La Traite des Blanches en 52, commence comme un petit film policier, se mue en fable socio-politique cruelle à la On achève bien les chevaux avant de se terminer par un procès langien. Ici, s’il le caresse, il refuse toujours le drame, privilégie le plan large, comme tous les bons cinéastes de comédie, et non seulement pour le gag : il garde ses distances, de l’autorité, mais aussi des affreux, des sales et des méchants : il les filme tous par paquets, malgré l’exiguïté de la cellule ou de la bicoque, et surtout refuse l’affect du gros plan. L’année suivante, dans le mélodrame Ragazza, il l’utilisera largement, et le contraste montre combien la mise en scène des artisans de la comédie italienne était moins une patte d’auteur, qu’un moyen de servir le sujet, et sa tonalité – d’où peut-être, au-delà de leur amitié, la confusion faite entre eux.

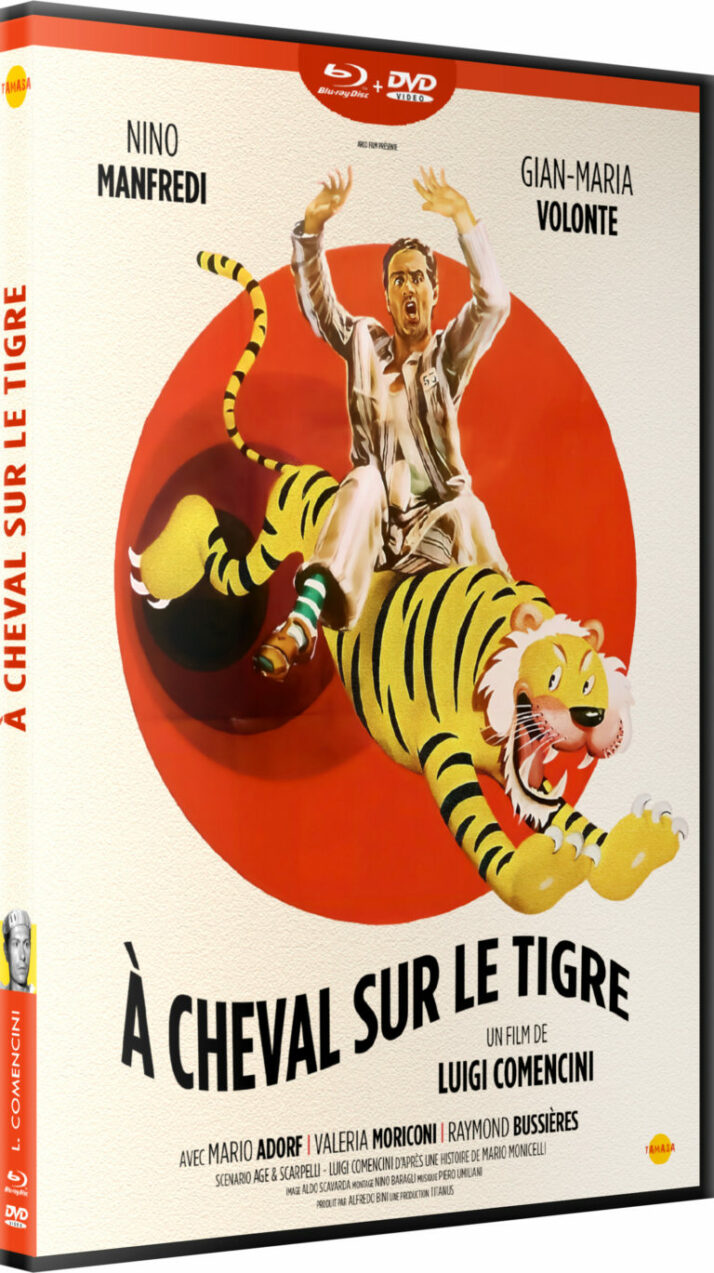

Un drôle de film, donc, qui peine à être drôle – sophistiqué, qui grince et ricane plus qu’il ne rit. Surtout, un film qui n’essaie jamais de tendre la main au spectateur. La comédie italienne a toujours joué avec l’identification, difficile voire impossible – c’est le reproche que lui faisait les Cahiers, et la carrière d’Alberto Sordi fut fondée là-dessus. Des films aussi grinçants que L’Art de se débrouiller de Zampa s’amusent de ces limites, bien avant le Pigeon. C’est le cas encore ici, mais sans l’énergie de Gassman ou la truculence de Sordi (Le Comissaire l’année suivante, tout aussi agressif, sera lui un succès). L’absence de star est un problème : ni Gian Maria Volontè ni Manfredi ne sont encore établis, et À Cheval… est le premier rôle en tête d’affiche de ce dernier. Avouons qu’on a connu plus confortable pour lancer une carrière : analphabète, lent, ingénu, d’une confiance aveugle en quiconque, incapable d’habiter le cadre autrement que comme un grand nigaud malmené par les autres. Il ressemble à cette affiche italienne du film, où Tagliabue, gigantesque et vert, se saisit d’un petit Manfredi bambin. Tout amateur de Comencini comprend bien que se poursuit là l’un des motifs privilégiés de l’auteur de L’Incompris – et comme tous les cinéastes de l’enfance (Ozu, Tarkovski, Leone, Erice jusqu’à Rob Reiner et Spielberg) Comencini sait que l’enfance, c’est surtout ce que l’on en garde – et là Manfredi trouve ses meilleures scènes : dans l’alfa-romeo sur le camion, ses compagnons sont planqués, mais Manfredi joue vraiment à la voiture ; ayant kidnappé une gamine, il mange des mûres avec elle sur le bord d’une route, un court instant, avant de déguerpir à nouveau comme un lièvre dans les collines. L’enfance n’est pourtant pas son refuge, c’est un état qui en fait un idiot désarmé parmi les adultes et leurs magouilles. D’où sa volonté de demeurer en prison, où il peut jouer à l’infirmier. Dehors, c’est le territoire de la menace, i.e. des responsabilités, incarnées par sa femme, qui l’engueule au premier regard, et n’a de cesse de vouloir le faire mûrir. C’est probablement son trait enfantin, loyal et inoffensif, qui le rend sympathique, en définitive, à la brute Tagliabue : cet enfant est le dernier être sur terre qui semble incapable de trahison – et pourtant, c’est lui qui finit par le trahir…

Il est facile de deviner que les Italiens se foutaient bien d’un personnage enfant dans le contrechamp de son miracle économique – après avoir passé quinze ans avec les films de Rossellini, Visconti et de Sica. Ils avaient probablement besoin d’un ancrage – une star, un personnage lumineux, positif, – alors que la comédie la plus populaire – non pas celle de Monicelli ni Risi, mais celle de Lucio Fulci, Steno ou Bianchi – enchaînait les histoires vaguement vaudevillesques sur fond de plages, de corps dénudés dans des décapotables et de musique rock. Même la critique du Boom avait son excitation (Fanfaron), et on pouvait rire des acrobaties de Sordi et Gassman ; même l’atroce Il Boom jouait, dans sa première heure, du mirage du twist et des coucheries, avant d’en révéler l’horreur profonde. Comencini et ses collaborateurs n’offrent rien de ce vitalisme, ont même l’air de lui dire : merde ! Par sa radicalité, son rythme et sa texture poisseux – quand on trouve une source d’eau potable, elle est polluée par un hélicoptère d’épandage, vraiment rien n’est épargné – À cheval s’aliénait fatalement une partie du public – la plus importante. En cela, il préparait sinon, comme l’avance Aurore Renaut, le rire étranglé des années de plomb, au moins les films agressifs et sardoniques de l’après-boom. Il était en tout cas en retard, ou en avance, coincé entre les comédies violentes des années suivantes et le néo-réalisme de la libération.

A partir de 64, la vague du Boom s’étant retirée, une sorte de mélancolie aigre prendrait tout le monde. Comencini ferait des films de plus en plus tristes (Vrai crime d’amour), ou des comédies d’une agressivité féroce (L’Argent de la Vieille, Le Grand Embouteillage) ; Monicelli se réfugierait dans l’amitié ; Scola dans la politique ; même Risi s’attristerait. Ils avaient pourtant, avec toute la cruauté du légiste, vu par-delà le miracle économique, sans en contester l’ivresse : c’était un rêve de plastique, certes, prêt à jeter, offert par les étals du consumérisme américain, mais ce court temps, aussi factice fût-il, avait son charme – oui les chansons étaient un peu niaises, et pendant qu’on riait et qu’on brûlait du pétrole à fond la caisse dans des décapotables, certains sabotaient l’avion d’Enrico Mattei – bien sûr le peuple serait remplacé par des consommateurs, et l’espoir d’une société plus juste promise par le PCI allait disparaître à jamais, dans une tornade de violence. Mais après la misère et le fascisme, les Italiens ont voulu jouir, quelques années – la Nouvelle Vague n’a-t-elle pas fait de même, un temps, avec les mêmes plages, les mêmes bagnoles et les mêmes danses pour les mêmes dragues ? – les Italiens l’ont chère payée, eux, cette jouissance… Leur comédie, toute critique et politique qu’elle fût, voulut enregistrer ce mirage avant qu’il ne s’évanouisse. Il est probable que la lucidité d’À cheval sur le Tigre n’avait aucune chance en plein cœur du rêve.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).