[Reprise d’un texte du rédacteur, précédemment publié sur le site Cinespagne.com : https://cinespagne.wordpress.com]

Les lumières de la vie

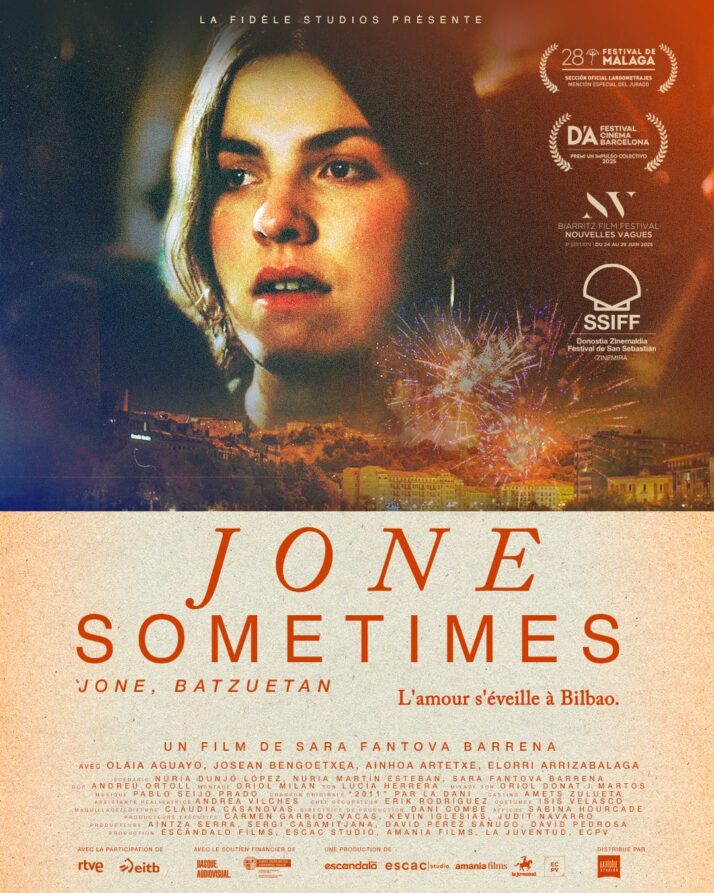

Pour reprendre le beau titre d’un des derniers films de Claude Chabrol (la comparaison s’arrêtera là), on pourrait d’abord présenter Jone – prononcé « Yoné » – comme une jeune femme coupée en deux, ainsi prise dans le courant tumultueux de deux vies parallèles, d’une part celle de la « fille de son père », cinquantenaire souffrant de la maladie de Parkinson, et celle d’une jeune adulte de vingt ans qui cherche légitiment sa voie de l’autre, toutes deux rigoureusement délimitées dans le temps et l’espace de prime abord – et à dessein – par le film. Il y a sa vie diurne, passée essentiellement dans l’appartement familial où elle se mue en aidant pour son parent et aussi en mère de substitution pour sa petite sœur (leur mère étant décédée depuis plusieurs années). Puis, la nuit tombée, elle rejoint ses amis au moment où la ville, Bilbao, semble paradoxalement prendre son éveil, revitalisée par les célèbres festivités de la Semana Grande, qui consiste en plusieurs jours de fête nocturnes se déroulant le long de l’estuaire de la ville basque, la semaine suivant l’Assomption. Une des originalités du dispositif imaginé par Sara Fantova réside, en effet, dans ce qu’il propose un contre-pied visuel étonnant : c’est la nuit que l’univers de Jone s’éclaire, qu’elle parvient à s’échapper d’un quotidien familial difficile, dans lequel elle assure un rôle sans nul doute trop lourd à assumer face à son désir d’émancipation et, plus largement, de découverte des plaisirs de la vie.

© La Fidèle Studios

Car, au fond, Jone nous est présenté comme une enfant qui a grandi trop vite. La séquence d’ouverture en forme de montage d’archives familiales la montre toute petite fille, avant de raccorder immédiatement avec l’époque présente ; autrement dit, une partie de son histoire personnelle semble avoir été escamotée – on l’apprendra plus tard, à cause du drame résultant de la maladie et du décès de sa mère. Renouer avec cette part d’elle-même, et par là accepter également la perte prochaine de son second parent, sont quelques uns des enjeux travaillés par le film. Ceux-ci ne pourront se résoudre que par le biais de la communication avec son père, qui à défaut de pouvoir clairement dialoguer avec elle de vive-voix (par pudeur et/ou par culpabilité), lui a légué son journal intime. La lecture qu’elle en fait nourrit peu à peu un processus de reconstruction salutaire, parfois fantasmé à l’occasion notamment de quelques séquences baignées d’un léger onirisme, comme lorsqu’elle pense apercevoir un homme ressemblant à son père plus jeune dans l’effervescence nocturne d’une fin de soirée. Dans sa forme, le récit privilégie régulièrement une approche sensitive à une linéarité trop restrictive.

© La Fidèle Studios

En dépit d’un titre à la première personne en guise de premier film en solitaire, Sara Fantova adresse dans le carton final de Jone Sometimes ses remerciements à une communauté tout entière, formée d’amis et de collaborateurs. À ce titre, on signalera que sa réalisation précédente pour le cinéma était une œuvre à plusieurs (La filla d’algú, 2019). Cette dimension collective imprègne indéniablement l’histoire devant la caméra, en suggérant que l’affranchissement de Jone repose aussi sur la solidarité au sein de son groupe d’amis. En effet, le film entend donner une certaine portée générationnelle et culturelle à ce qu’il dépeint. La trajectoire individuelle se double ainsi habilement d’un portrait plus large de la jeunesse basque, d’où émerge une forme de revendication politique, ne serait-ce que par le fonctionnement participatif de la Semana Grande, sans verser dans un schématisme appuyé pour autant. Elle-même originaire de Bilbao, mais diplômée d’une école de cinéma barcelonaise, Sara Fantova dit ne jamais avoir imaginé tourner son scénario ailleurs que dans la capitale de Biscaye ni dans une autre langue que le basque.

© La Fidèle Studios

Fortement ancrées dans un lieu, une région, les aspirations de Jone n’excluent pas pour autant une recherche d’altérité somme toute nécessaire et représentée par Olga, une jeune femme madrilène légèrement plus âgée qu’elle dont elle tombe amoureuse et qui va faire bouger les lignes d’une vie trop compartimentée. C’est à l’occasion d’un dialogue entre les deux – en espagnol – (lorsqu’Olga demande à Jone si elle voudrait aller à Madrid) qu’est repris la locution adverbiale accolée au prénom de la jeune femme dans le titre du film, a veces/sometimes/de temps en temps, comme si la richesse d’une vie s’exprimait dans l’alternance, la perspective qu’il existe aussi un ailleurs, et que la force de choix personnels, d’une voie à tracer pour soi, ne signifiait pas renoncer à la rencontre vers l’autre, à ce qu’il peut apporter pour nous faire grandir et avancer. La cinéaste l’illustre de façon humble, sans effet spectaculaire, toujours avec honnêteté.

Sur un sujet relativement classique (le récit d’apprentissage), Sara Fantova signe un premier long-métrage habile et prometteur.

Olaia Aguayo (interprète de Jone) a reçu le prix de la meilleure Interprétation Féminine au festival Cinespaña de Toulouse cet automne.

En salles le 17 Décembre 2025 (Distribution : La Fidèle Studios)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).