Du 19 au 24 novembre s’est tenue la troisième édition du PIFFF, Paris International Fantastic Film Festival, un rendez-vous désormais annuel pour tous les fans du genre et dont le succès grandissant se confirme une nouvelle fois avec une fréquentation toujours en augmentation.

Mardi 19/11

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée de façon simple et dans la bonne humeur avant d’enchaîner sur Les Sorcières de Zugarramurdi, le nouvel opus délirant de l’espagnol Alex De La Iglesia et présenté par le metteur en scène lui-même.

Après le casse d’une bijouterie, trois malfaiteurs prennent la fuite en direction de la frontière française. Les circonstances les font se réfugier dans le petit village de Zugarramurdi réputé pour ses sorcières…

Cette fois, le réalisateur règle ses comptes avec la gent féminine dans ce film écrit juste après son divorce. Tout y passe – les sentiments, l’argent, les enfants, la sexualité – et avec toujours la même constante, que l’homme est le sexe faible et les femmes, toutes des sorcières qui vous arracheront le cœur ! Dit comme cela, le métrage pourrait ressembler à un pamphlet brûlant contre les femmes mais il n’est clairement que l’expression de la souffrance personnelle d’un réalisateur qui possède le don inné de l’humour noir lui permettant de ne jamais devenir méchant. La frontière est mince mais De La Iglesia la parcourt avec brio, nous livrant un métrage fou, drôle, touchant, hystérique, gothique, surréaliste et même horrifique, peuplé de personnages hauts en couleur et presque monstrueux pour certains sans jamais tomber dans la caricature. Les dialogues finement ciselés sont parfaitement intégrés aux situations les plus cocasses et le tout est enrobé d’une mise en scène généreuse et grandiose à l’instar de son Balade Triste.

Mercredi 20/11

Après le tourbillon émotionnel de la veille, nous revenons au Gaumont Opéra avec un grand sourire pour la première projection de la journée, Love Eternal de l’irlandais Brendan Muldowney. Basé sur un roman japonais (Loving the Dead, de Kei Ôishi), le film raconte l’histoire de Ian, un jeune homme fasciné par la mort depuis le jour où, enfant, il avait découvert le corps suicidé de son père. Devenu adulte, sa fascination le conduit jusqu’à prendre contact avec des jeunes femmes suicidaires via internet pour les accompagner jusqu’au bout de leur dernier voyage… Avec un sujet aussi morbide, il aurait été facile de verser dans la vraie horreur d’une glauquerie absolue. Mais Muldowney a su préserver la pudeur sentimentale que l’on imagine du roman jusque dans l’aspect visuel très épuré, voire apaisant. Le réalisateur accompagne son personnage principal dans ses errances, gardant une certaine distance avec lui ce qui a pour effet de ne pas le rendre sympathique au premier abord. En effet, il est bien curieux de ressentir quelque chose de positif pour un homme voyeuriste de la mort et qui emporte ensuite le corps des femmes chez lui et s’en occupe comme d’une vivante avant de les enterrer dans son jardin parce que la décomposition devient un problème… Paradoxalement, c’est sa rencontre avec une jeune femme ayant perdu son envie de vivre suite au décès de son fils qui va l’aider à affronter sa propre souffrance et ainsi revenir à la vie. Ce qui apparaît au départ comme un film froid se remplit petit à petit d’émotions jusqu’à devenir une belle ode à la volonté de vivre que nous portons tous au fond de nous.

Nous enchaînons avec The Battery de Jeremy Gardner. Tourné avec les moyens du bord, le film commence à vrai dire assez mal, comme le prototype d’un certain cinéma de posture : le film de potes bidouillé, avec la caméra qui bouge, le grain qui s’affole, les décadrages et les copains qui discutent face caméra pendant une invasion de zombies. Cinéma hommage au temps béni ou les futurs grands cinéastes faisaient leurs films en 16 mm gonflé en 35. Et pourtant, cette virée de deux amis, on plutôt de deux êtres forcés d’être amis puisqu’ils n’ont plus personne d’autre, alors que le monde meurt dans cette épidémie abandonne la comédie potache pour un road-buddy movie plein de mélancolie et de solitude. Ces deux loosers seuls au monde rappellent d’autres duos des années 70 partant au hasard sur les routes ou dans la solitude des villes, comme le furent les perdants magnifiques de L’épouvantail ou de Macadam Cowboy. Le rire – parfois bien gras – a beau être présent, il se coince dans une amertume croissante. Lorsque les amis rencontrent d’autres êtres humains, c’est pour être rejetés, menacés de mort, et se confronter à la construction d’autres communautés fonctionnant sur le mode de la domination et du pouvoir. Misanthrope, The Battery ? On peut le dire, oui, et ses deux marginaux bétas sont en tout cas bien plus attachants que ceux qui croisent leur chemin. C’est donc lorsque la comédie se laisse gagner par la tristesse que The Battery devient donc le plus intéressant. Plus étonnant encore, Jeremy Gardner, opère un travail singulier sur la durée, observant les visages et les gestes quotidiens, filmant l’attente, jusqu’à un étonnant final concentrant son intrigue à l’intérieur d’une voiture. Lorsqu’il confronte leurs expressions aux changements de lumière, aux caprices de la surexposition et de la sous exposition, qu’il s’approche des visages et capte des instants, on se dit parfois que si Robert Kramer avait réalisé un film de zombies, il aurait pu ressembler à The Battery.

Jeudi 21/11

Le premier film de la journée, Animals, nous paraissait être un drôle d’objet : un adolescent solitaire qui a pour ami imaginaire (?) un ours en peluche doté de la parole… Mais ce premier long métrage au cinéma du jeune Marçal Forés (après deux courts et un téléfilm) s’est avéré être l’une des plus belles surprises du festival. Forés dépeint l’adolescence avec une justesse étonnante et son film devient l’exploration d’un grand nombre de sujets qui pourtant y trouvent tous leur place. Le passage à l’âge adulte est un moment de bouleversement total autant physique que moral. Lâcher prise de l’enfance entraîne un grand besoin de réconfort représenté ici par Teddy le nounours qui accompagne le jeune Pol partout où il va. L’arrivée d’un nouveau garçon dans sa classe va changer beaucoup de choses pour lui à commencer par l’emmener sur la voie d’une sexualité confuse. Les garçons ou les filles ? Doit-on obligatoirement choisir ? Ensuite, la disparition d’une autre élève va également contribuer à la confusion déjà présente dans l’esprit de Pol. Tissant cet évènement de façon habile au sein de l’histoire, Forés fait s’entremêler la réalité et les fantasmes de Pol jusqu’à faire douter le spectateur de ses propres conclusions. La mort et le suicide sont deux sujets faisant partie presque intégrante de l’adolescence d’une façon ou d’une autre. Soit parce qu’on a soi-même des pensées morbides, soit parce qu’on y est confronté à travers ses amis. Et même si on est entouré, on peut se sentir seul – seul jusqu’à se perdre de vue et ne plus voir d’autres solutions que la mort. En dépit d’un sujet pesant, Forés livre là un long métrage très beau et très touchant, démontrant beaucoup de sagesse et une sensibilité rare. Un réalisateur à suivre.

Le film suivant, Opération Diabolique (Seconds) de John Frankenheimer faisait partie de la catégorie « Séances cultes ». Cette catégorie comprenait également Re-Animator, Perfect Blue et Wicker Man et est une excellente idée soit pour faire découvrir au public des films peu connus, soit tout simplement lui faire plaisir en projetant sur grand écran des œuvres adorées mais pas toujours vues au cinéma. Opération Diabolique est une perle noire, un chef d’œuvre du genre qu’on pourrait presque qualifier « d’un épisode de La Quatrième Dimension sous acides ».

Le programme « Renaissance » permet aux gens de changer de vie et littéralement puisqu’on subit une opération chirurgicale qui change l’apparence du tout au tout, on reçoit un nouveau nom, un nouveau passé et on est alors fin prêt pour tout recommencer. Mais la seule façon de profiter de ce programme est de s’y faire inscrire par un ami qui ne nous en aura pas parlé. La surprise est donc totale et bien moins attrayante qu’elle n’y paraît…

Changer de vie. Qui n’en a jamais rêvé ? Un visage plus beau, un corps plus attirant, de nouvelles occasions… Mais pour que ce soit possible, il faut surtout être en possession de son libre arbitre ce qui n’est pas le cas ici. Ce sacrifice involontaire ne paraît pas comme grand-chose aux yeux du protagoniste (incarné au départ par John Randolph, remplacé ensuite par Rock Hudson qui livre ici l’une de ses meilleures prestations à l’écran) mais ses ramifications sont de celles qui sont impossibles à ignorer. La confusion que ressent Tony Wilson se mue peu à peu en une paranoïa dont la spirale de folie l’entraînera jusqu’à une issue inimaginable.

Bien que ce métrage date de 1966, Frankenheimer réalisait là un film avant-gardiste pour son époque et qui ne détonne aucunement dans le paysage cinématographique moderne, ses qualités dépassant allègrement celles de bon nombre de thrillers contemporains.

Le prochain film en compétition était All Cheerleaders Die. Lucky Mc Kee, on l’aime pour son audace, sa subversion, son agressivité, sa capacité à offrir des hymnes toniques et transgressifs à la Différence. Chris Sivertson auteur des très intéressants I Know Who Killed Me et The Lost (co-écrit tout comme The Woman avec Jack Ketchum) partage avec Mc Kee cet esprit rentre-dedans et frondeur injecté au cinéma de genre. Remake du premier film réalisé en 2001 par le tandem, savoir faire et moyens en plus, All Cheerleaders die marque l’heure de la récréation et de la régression, après la noirceur. Les thèmes et motifs qui hantent les géniaux films précédents de Lucky Mac Kee: rejet, marginalité, lesbianisme, sorcellerie… (cf May, Sick girl ou The woman, …) sont présents ici, mais plutôt que de constituer l’étoffe du film, ils le « customisent » quitte à risquer de banaliser le féminisme des deux cinéastes.

L’ouverture est jouissive à souhait, relecture trash et caustique de l’ « american dream » de ces pom-pom girls, reflet d’une Amérique obsédée par la performance. L’horripilante starlette des cheerleaders, Alexis se vante d’avoir une hygiène de vie au cordeau et d’exercer une activité à risque. Elle ne croit pas si bien dire : en exécutant une pirouette ambitieuse, elle se brise la nuque en ratant son atterrissage. Les filles hurlent et nous rions. Maddie la rebelle interviewe ce milieu « hyperficiel » qu’elle va intégrer, pour mieux le désintégrer ? D’autant qu’elle est suivie de son ex girlfriend, Leena, très branchée magie noire… Elles partent dans une croisade violente et surnaturelle contre les garçons du lycée… Une de football…

La rage qui anime plus de la moitié du film est contagieuse et défoulante. Quand le duo de réalisateurs opère un virage plus prévisible : comédie potache, série Z assumée, le rythme s’en ressent et le panache retombe. C’est d’autant regrettable que ce qui est dit sur le corps, objet de désir, de délire et d’abjection est passionnant et que cette relecture au vitriol du « teen movie » est un hymne cathartique pour outsiders, de quel âge, bord et continent soient-ils. Cette pochade teen, marque une pause après le sulfureux et controversé The WomanS’il procure indéniablement le plaisir du cinéma drive in, All cheeleaders die finit par tourner à vide à force d’être répétitif, au point de donner la sensation que les cinéastes s’amusent… mais tout seuls., comme l’explique Lucky Mac Kee : « C’était un film très dur et une expérience éprouvante, j’ai eu envie d’aller vers quelque chose de plus léger. ».

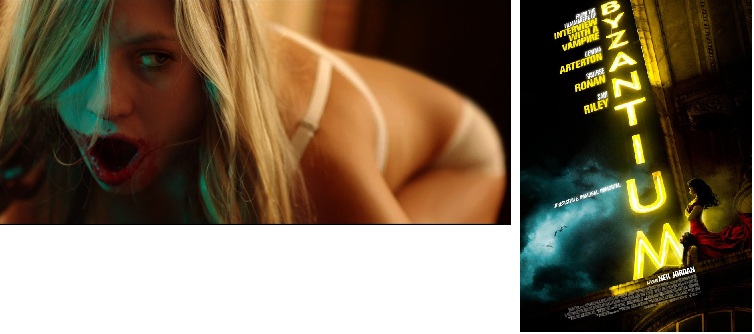

Cette troisième journée de festival se clôt avec la projection de Byzantium de Neil Jordan. Que ce film ne bénéficie d’aucune sortie salles et sorte directement en DVD et BluRay en janvier, restera à nouveau un des grands mystères de cette année tant il méritait le grand écran. Car non seulement Byzantium est le meilleur film de Neil Jordan depuis des lustres mais il est également l’un des plus intéressants films de vampires de ces dernières années. Bien moins baroque et emphatique qu’Entretien avec un Vampire, Byzantium joue la carte de l’intériorité et des hantises qui s’emparent de ses personnages. Neil Jordan préfère explorer le mythe à travers la sphère intime, et retrouve l’essence même d’un romantisme à la Bronté ou Maturin. On s’éloigne donc de la relecture mode et artificielle d’Anne Rice, de son néo-romantisme chic, pour plus d’authenticité. Byzantium a aussi l’originalité de confronter les tourments au social, dans le décor d’une Irlande tantôt bercée par le lyrisme 19e de ses paysages escarpés, tourmentés, rongés par les flôts, tantôt plongée dans la pauvreté, le sordide de vieux bordels, de ports où règne le chomage. Outre le fait qu’il permet à la narration de se construire tel un puzzle et de rassembler peu à peu le fragment de ses personnages, l’astucieux chassé-temporel constitue également une belle occasion de faire se réfléchir la nostalgie vampirique et la violence contemporaine. Neil Jordan revient enfin à sa sensibilité européenne et ses origines. Pour répondre à cette dualité/opposition thématique, ses deux femmes vampires existent dans leur dichotomie même, la pure et la séminale, le cœur et le corps, l’idéalisme et la pulsion, magnifiquement incarnés par gemma Arterton et Saoirse Ronan. Malgré une fin un peu ratée – et collée maladroitement au reste – Byzantium reste l’un des plus beaux films de ce festival.

Fin de la première partie.

Pour lire la deuxième partie de notre compte-rendu, cliquez

ICI

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).