Escapade annuelle vers l’hyperespace du splendidement bizarre, le Lausanne Underground Film Festival signait mi-octobre sa 24e parade. L’occasion de se goinfrer de ces éternels sandwichs aux falafels, mais surtout l’immuable délice de s’en mettre plein les tympans, et plein la rétine. Au menu de ce premier compte-rendu : une ouverture solennelle rattrapée par les éclats de rire, et le double top-départ de rétrospectives ô combien magistrales. Suivez le guide !

C’est d’un air grave que Julien Bodivit ouvrait le festival mercredi 15 octobre. Car ce n’est pas vers une salle comble – et déjà comblée – que le directeur artistique du LUFF tournait le regard. Il le tournait plutôt vers la Palestine, l’Ukraine, les États-Unis ; vers les dystopies liberticides qui s’écrivent en temps réel partout sur la planète ; vers la précarisation des propositions culturelles ; vers une inquiétude tangible et toujours plus concrète. Il annonce alors, pour le cinéma et les performances musicales à venir, une programmation au diapason : alarmée certes, mais engagée, combative, plus que jamais militante. Mais voilà, cette assemblée est décidément spéciale et le plaisir de se retrouver tous ensemble dans l’antre du Casino de Montbenon a fini par prendre le dessus, le capitaine de cette croisière helvétique s’emmêlant dans ses notes et régalant le public de quelques punchlines hilarantes. L’heure est grave, mais elle était aussi aux réjouissances !

Place au film d’ouverture : The Rebrand (2025). Pour l’introduire, le micro est tendu à Eric Peretti qui prépare à un mélange des genres : un found footage, puisant autant dans la screwball comedy que dans l’horreur sanguinolente et trashy. Le programmateur, également copilote des Hallucinations Collectives, raconte par ailleurs l’odyssée de Kaye Adelaide pour venir à bout de ce premier long-métrage qu’elle aura écrit, réalisé, produit – le remboursement de ses dettes l’a même empêchée d’être présente sur scène. Une affaire personnelle donc, presque viscérale, comme le besoin urgent d’apporter un contrepoint aux subjectivités hétéronormées : si The Rebrand puise son inspiration dans le frissonnant Creep (2014), dans les séries policières True Crimes, dans la profusion des lives sur Youtube ou Instagram, c’est pour mieux se les réapproprier, et faire briller un positionnement queer et transidentitaire – yeahhh !

Bon et sinon, qu’est-ce que ça raconte ? Blair et Thistle, deux influenceuses en couple, essayent tant bien que mal de remonter la vague « cancel » qu’elles se sont prises en pleine face. Elles font appel à Nicole, vidéaste chargée d’enregistrer des images comme si tout allait bien Madame la Marquise sauf que rien ne va bien et ça part en vrille. Sur le papier, déjà pas mal novi sub sole du coup, mais cette escalade vers le pire relève effectivement le défi truculent d’effrayer autant que de faire rire. Le jeu impeccable des trois actrices, l’écriture ciselée du scénario, le sens des situations et du timing : tout converge finalement vers ce degré-et-demi qui réconcilierait presque Le Projet Blair Witch (1999) et The Office (2005-2013). Mocumenteur lui aussi, The Rebrand prend le streaming à outrance comme prétexte pour capter une forme d’hyper-réalité, celle vulnérable et fragile du verso de ces personas numériques. Drôle, sincère, artisanal, bricolé mais généreux, glaçant sans être pesant : la recette d’un grand J’AIME pour Kaye Adelaide !

Autre ambiance le lendemain pour l’entrée en scène de l’une des stars de ce LUFF cuvée 2025 : le réalisateur Kazuo Hara, qui réservait à l’audience lausannoise, malgré ses 80 ans passés, l’honneur de sa présence. Trois de ses documentaires légendaires seront projetés. Par souci de chronologie les hostilités de cette retrospective s’ouvraient avec Goodbye CP (1972) : les toutes premières images qu’Hara-san filmait à 25 ans, et qui résonnent encore aujourd’hui comme un sacré coup de poing dans la gencive. « Je ne connaissais rien aux théories du cinéma » nous raconte-t-il en avant-séance, « je voulais juste faire un film violent ». Bingo : en dessinant le portrait embarqué de Takeshi, de sa paralysie cérébrale, de son quotidien à l’épreuve des conventions sociales, le cinéaste japonais signe un combat rageur et sisyphéen contre la marginalité, une déclaration d’amour vaine et amère à la dignité. « Le doigt là où ça fait mal » annonçait le programme …

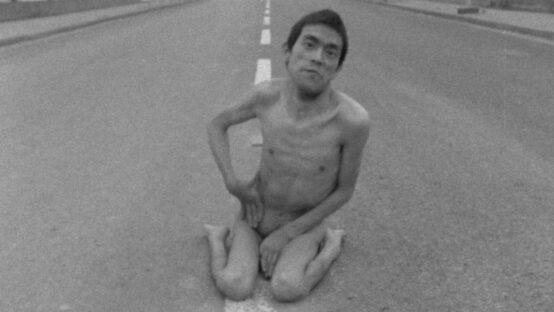

« Comment s’est passé votre rencontre avec Takeshi ? », interroge un premier doigt levé une fois les lumières rallumées. « Simplement » répond Kazuo Hara, laconique. « Ma femme était elle aussi handicapée, j’étais donc en contact avec cette communauté, sa façon de penser, de résister. Takeshi était à part, c’est son militantisme qui m’a donné envie de prendre la caméra ». Le réalisateur développe ensuite son idée originelle de dispenser Goodbye CP de ses interviews, de sa narration, pour ne mettre en image que les cheminements de ses personnages – projet qui s’est finalement révélé trop abscons au montage. Il parle aussi de la représentation faite de la ville, protagoniste indirecte du documentaire, tant elle est un obstacle pour qui ne peut pas monter des escaliers, ou traverser un passage clouté sans craindre de se faire écraser. Il revient enfin sur cette illustre séquence finale – le genre de plan qui transperce la pupille – : alors que Takeshi hésitait à renoncer au film, il a finalement imaginé, par défi, par réaction d’orgueil, de s’exhiber nu en travers de la route comme pour dresser le majeur à tout jamais. Pfiou – le palpitant lausannois tourne déjà à plein régime !

Autre invitée de prestige des Cinéramas – sections retrospectives du festival : la réalisatrice Bridgett M. Davis. Un nom trop méconnu de notre côté de l’Atlantique, mais remis au centre de tous les bons débats en 2023, grâce à l’éditeur Kino Lorber et leur fabuleuse restauration de Naked Acts (1996). Ce dernier restera désespérément le seul métrage de celle qui a poursuivi depuis une carrière de romancière et d’universitaire. Si elle s’est décidée courant des 90s à prendre la caméra, c’est qu’elle « voulait voir un film pareil » nous dit-elle, « que ça n’existait pas, et qu’[elle] a donc décidé de le faire elle-même » – le genre d’évidence simple et brillante. Sauf qu’une fois sur pieds, Naked Acts est boudé par les distributeurs et les pontes du cinéma indé : il ne connaitra qu’une toute petite sortie en salle deux ans plus tard, en 1998. Davis s’arme donc de patience, confie ses bobines à une archive, et reçoit un message 20 ans plus tard pour lui proposer une ressortie – tadaaam. « Encore aujourd’hui, cette représentation d’une femme noire n’est que trop rare, j’espère que vous serez d’accord avec moi » nous glisse-t-elle dans un sourire, et un tonnerre d’applaudissements !

Cicely veut faire carrière dans le cinéma. Pour obtenir un rôle, elle perd 25 kilos mais lorsqu’elle apprend qu’elle devra jouer une scène dénudée, les traumatismes de son passé et l’ombre de sa mère, héroïne sexy de la blaxploitation, viennent la hanter. Naked Acts raconte l’histoire de sa thérapie empirique, de la réappropriation de son corps, de sa généalogie. S’il pourrait donc rappeler Sonate d’Automne (1978) pour la réconciliation cathartique entre une femme et sa génitrice, c’est surtout de théorie dont il semble remplir ses valises. On pense notamment à Laura Mulvey et son « male gaze » ; à Stuart Hall et ses écrits sur les représentations noires-américaines stéréotypées ; à Kimberlé Crenshaw et sa notion brûlante d’ « intersectionnalité » … Pas étonnant alors que Bridgett Davis se soit destinée vers les bancs de l’université, mais par-delà les références, son film lui ressemble : doux, méthodique, lumineux, bienveillant. Il a résonné, devant une salle ébahie, comme une décharge aiguisée et empathique.

Là encore, la réalisatrice se prête au jeu passionnant des questions-réponses. L’occasion de déplier toutes les facettes de l’intrigue – la mère, le viol, les kilos perdus, le tournage – pensées comme la volonté de donner à voir un personnage complexe, pluridimensionnel, loin des clichés « aplatis », et au plus proche de la vie réelle. Elle parle aussi de l’actrice principale ébouriffante, Jake-Ann Jones, rencontrée lors d’un de ses précédents courts-métrages, et qui s’était imposée, dans son esprit, comme une évidence de casting. Elle parle enfin de la résurrection de son film, depuis sa mise au placard jusqu’aux projections qui s’organisent aujourd’hui en Europe autant qu’aux États-Unis. Bridgett M. Davis semblait émue et a déclaré adorer désormais la Suisse – ça tombe bien, elle présentera également trois autres films, trois « sources d’inspiration », dans le cadre d’une carte blanche offerte par le LUFF.

La suite au prochain numéro. Stay tuned !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).