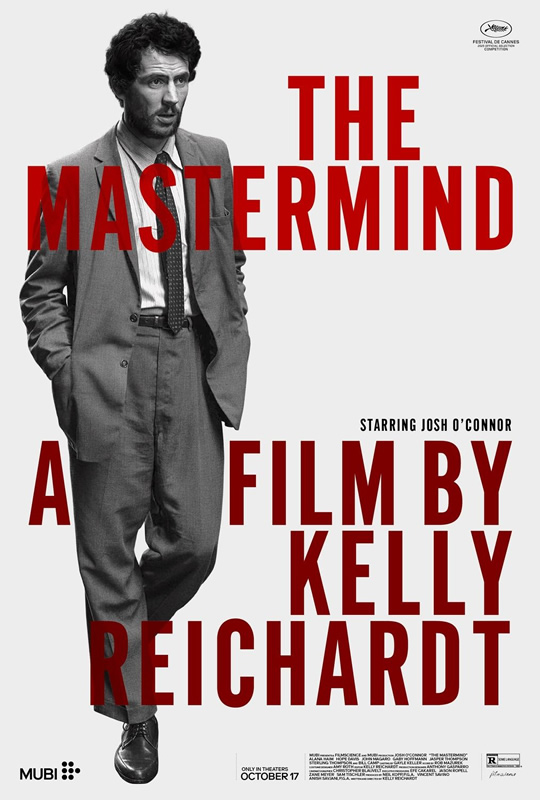

Un film qui déroule sans humour une accumulation de mauvais choix par les protagonistes les menant à l’échec, est aussi barbant et ne dit pas autre chose qu’une de ces boules de Noël où nos héros font des choix vertueux et sont récompensés à la fin. C’est un peu la maladie qui frappe ce dernier Reichardt, séparée (ceci explique peut-être cela) de son fidèle John Raymond : Mastermind, nouveau jeu de déconstruction des genres du cinéma classique américain. Après le western (deux fois), le film noir, le film de cavale, le road-movie, c’est maintenant le film de casse qui se voit évidé de ses codes, de sa valorisation de l’action, de sa violence. La question est : à la fin, qu’en reste-t-il ?

Ⓒ MUBI ; Condor Distribution

Car la déconstruction est loin d’être neuve. L’auscultation des grands genres, de la mythologie qu’ils ont imposée, des codes qui les soutiennent, et des clichés qu’ils véhiculent est la grande affaire du cinéma américain depuis au moins cinquante ans, depuis Altman jusqu’à Paul Thomas Anderson et bien entendu les frères Coen. Une des grandes qualités de Reichardt, est le respect presque maladif pour le genre, auquel elle impose son rythme (anesthésique), une photographie dense des forêts et banlieues américaines (imprégnée des peintures de Charles Burfield, et des photographies de Justine Kurland et Robert Adams), son refus de la psychologie, ne dévoilant le passé de ses personnages qu’à la périphérie des dialogues et des gestes, son désarroi existentiel (le code partout, toujours empêché dans l’action) et une angoisse politique. Grand film, La Dernière Piste (2010) ne mène nulle part – et pourtant un monde est passé, un monde avant le western (pour reprendre la belle phrase de Danielle Heyman), sorte d’attention micro-historique au cœur du mythe en train de se construire.

Ⓒ MUBI ; Condor Distribution

Le caper movie est un des genres dont les codes ne sont pas seulement des motifs ou passages obligés, mais les fondations mêmes du récit – et elles reposent en grande partie sur le personnage central, le cerveau du casse : constitution de l’équipe, explication du plan, préparation, exécution, péripéties de l’équipe – échec ou réussite, fuite, tragédie etc. On est donc curieux de voir ce que la réalisatrice de River of Grass (le film de crime sans crime), La Dernière Piste (le western qui se perd en route), et Wendy and Lucy (le road movie en panne) pouvait soustraire à un genre aussi solidement constitué, aussi abondamment parodié. Même, les premières et douces minutes du film dans le musée, terrain de jeu du casse, sont étonnantes : un jazz batterie de Rob Mazurek, et en lieu et place d’équipe, la femme et les enfants du protagoniste vont d’un point à un autre de l’espace – justifiant le montage – tandis que Josh O’Connor, dans une suite de gros plans très précis, vole une minuscule figurine historique.

Ⓒ MUBI ; Condor Distribution

Premier larcin, dérisoire, mais qui laisse présager un film abstrait, plus proche du Pickpocket de Bresson – et surtout parfaitement monté, photographié dans des tons automnaux du brillant Christ Blauvelt : les gestes des mains, véritable enjeu de la scène. Comme autrefois dans La Dernière Piste ou First Cow, la confection de beignets, la traie d’une vache, Reichardt y subvertit le code de l’action pour aller vers l’intime.

Malheureusement, la suite n’est jamais à la hauteur de cette ouverture, et on devine très vite l’angle qu’a choisi la réalisatrice avec ce titre : déconstruire Mabuse, par la déficience – et ce programme est scrupuleusement suivi. Exemple : code du genre, O’Connor jette à ses complices une boîte contenant des outils, dont des bas qu’ils vont se mettre sur la tête – et eux de soupirer, comme s’ils étaient fatigués d’être là. Comme si le cinéma était fatigué de lui-même. Plusieurs fois, le film promet des virages, d’autres routes qui relanceraient le récit : la ferme au Canada, les papiers d’identité trouvés dans la chemise (!), même la manifestation – autant de talismans narratifs qui ne sont que des pétards mouillés, condamnés d’office par un dispositif-roi.

Il y a peu, en parlant d’A cheval sur le tigre et surtout, du Pigeon de Monicelli, nous avions employé l’expression de film de genre déficient : ici on est en présence de sa forme accomplie, moins le rire. Or le rire est le seul sentiment qui peut nous faire accepter un tel contraste, entre une assurance obstinée de faire les bons choix, d’avoir tout prévu, et la suite systématique de catastrophes qui se déploie devant nos yeux. Ce n’est pas le fatum du film noir qui s’acharne contre un homme, c’est le sort qui n’est pas bien clément contre un nul, sûr de lui, filmé dans une brume de Novembre et un pull amidonné (O’Connor est assez horripilant, qui passe du sourire onctueux au premier acte, à un rictus constipé sur la fin, et on est presque content de le voir tout perdre). Le genre s’est déjà chargé, et de nombreuses fois, de nous présenter le braquage des bras cassés (au hasard… Le Pigeon, voilà bientôt sept décennies), et il est difficile de trouver à Mastermind une quelconque singularité dans cet océan de polars désespérés et surtout de comédies brillantes, hormis le ronronnement de son programme, et le sérieux déprimant avec lequel il enchaîne tous les motifs, voire les poncifs du genre, sans jamais nous permettre de nous investir dans ce dadais – dont le titre a l’air de se moquer de manière plutôt malveillante.

Et c’est peut-être là, la soustraction de trop. Night Moves avait un scénario tout aussi scrupuleux et programmatique – ni plus ni moins que celui d’une série B de la RKO, sans action et d’une gravité de plomb. Mais on s’inquiétait pour Dakota Fanning, on comprenait jusqu’à un certain point le combat de ces jeunes gens – on aurait peut-être même voulu être sur le canot blanc. Kelly Reichardt semble renoncer avec ce dernier film à l’une des dernières particules de son minimalisme. Fatigue encore du cinéma américain envers sa propre mythologie, le projet est moins de nous proposer la trajectoire d’un personnage que celle d’un archétype, qu’il faut dépouiller de toutes ses parties – un peu comme Michelle Williams jetait de sa carriole, une chaise après l’autre, tout ce qui faisait sa vie dans La Dernière Piste : ni malin, ni intelligent, ni drôle, ni charmeur, ni courageux, ni charismatique, ni même fou, sympathique ou simplement gentil (aussi faibles soient-ils, les deux héros de First Cow sont tendres, et chez Reichardt il y a de l’amitié entre les hommes et même entre les hommes et les animaux) ; Josh O’Connor traîne son rictus de cire, est méprisé puis abandonné par tout le casting, aux notables exceptions de ses enfants (forcément dépassés), de son ami de longue date (un peu fier mais de loin), et de sa mère cependant déçue. Pour le reste, le personnage n’a le droit qu’au programme auquel Kelly Reichardt, vrai fatum du film, le condamne : s’il rejoint sans le vouloir une manifestation, sa déplorable aventure ne l’a pas éveillé à une conscience politique quelconque – il reste le même individualiste borné et crapoteux au dernier plan. Et contrairement à Wendy and Lucy, ou La Dernière Piste, le genre ne sort pas brut comme au premier jour de son long dénudement… bien au contraire, il ne demeure de lui qu’une enveloppe vidée de sa substance, comme une mue de cigale. Au bout de toutes les soustractions, l’équation de Kelly Reichardt a fini par donner un résultat nul.

Ⓒ MUBI ; Condor Distribution

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).