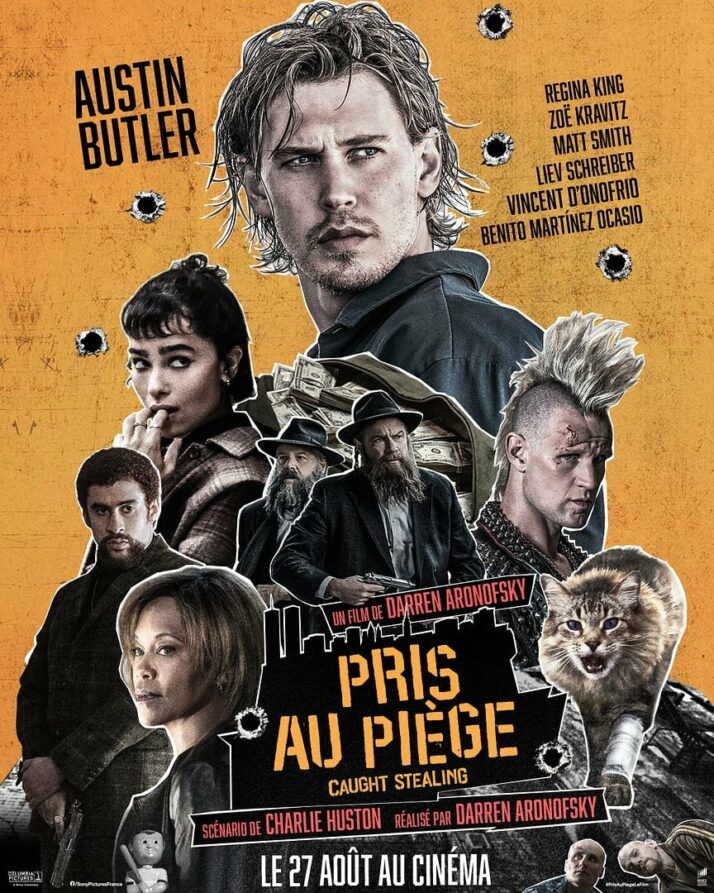

Nous n’avions pas quitté Darren Aronofsky en très bons termes, dépités face au dolorisme obscène de The Whale, un drame pataud et pathos indigne de son talent. Néanmoins, en connaissance de la filmographie du réalisateur, nous étions invités à ne pas tirer de conclusion hâtive. S’il ne réussit pas tout ce qu’il entreprend (Noé non plus n’a, par exemple, pas nos faveurs), il a le mérite de toujours chercher à se renouveler et de ne pas se reposer sur ses acquis. Cela n’a peut-être jamais été aussi vrai qu’avec son nouveau long métrage titré pour l’exploitation française : Pris au piège – Caught Stealing. Il s’agit de l’adaptation du premier volet de la trilogie policière prenant pour anti-héros Hank Thompson, Trop de mains dans le sac (2004) de Charlie Huston scénarisée par le romancier lui-même. Aronofsky, en quête d’un projet plus léger (doux euphémisme) après The Whale, découvre ce script qui retient rapidement son attention. Il a lu le roman quinze ans auparavant et décide de se replonger dedans fin 2022, alors que les cérémonies de récompenses battent leur plein et que son acteur principal Brendan Fraser amasse une moisson de prix. C’est durant cette période que sa route croise celle d’Austin Butler alors nommé pour Elvis, non seulement le courant passe entre les deux hommes, mais, en plus, Requiem for a Dream est le film préféré de ce jeune comédien en pleine ascension. Ce dernier n’hésite pas une seconde au moment d’accepter la proposition. En apparence, Pris au piège – Caught Stealing peut ressembler à un retour aux sources, voire à la case départ, pour le metteur en scène. Il revient à un décor fondamental de son cinéma, sa ville natale New York où se déroulaient trois de ses films, dont les deux plus connus, Requiem for a Dream et Black Swan. L’intrigue se situe en 1998 (une liberté par rapport au livre qui se déroulait en 2000, dont il est à l’initiative), soit l’année de sortie de son premier long-métrage Pi. Les apparences sont trompeuses et le résultat n’en est que d’autant plus réjouissant. Une fois n’est pas coutume, Darren renaît de ses cendres.

© Sony Pictures

Hank Thompson (Austin Butler) a été un joueur de baseball prodige au lycée, mais désormais il ne peut plus jouer. À part ça, tout va bien. Il sort avec une fille géniale (Zoë Kravitz), il est barman la nuit dans un bar miteux à New York, et son équipe préférée, donnée perdante, est en train de réaliser une improbable remontée vers le titre. Quand Russ (Matt Smith), son voisin punk, lui demande de s’occuper de son chat pendant quelques jours, Hank ignore qu’il va se retrouver pris au milieu d’une bande hétéroclite de redoutables gangsters. Les voilà tous après Hank, et lui ne sait même pas pourquoi. En tentant d’échapper à leurs griffes, Hank doit mobiliser toute son énergie et rester en vie assez longtemps pour comprendre.

© Sony Pictures

Darren Aronofsky nous replonge dans le New York de la fin du millénaire dans un geste qui tient moins de la nostalgie que de l’envie de renouer avec un âge d’or, celui du thriller mâtiné de comédie policière réinventé au cours de la décennie 90 notamment par Quentin Tarantino et les frères Coen. Il peut également revisiter une partie de sa jeunesse en investissant des environnements familiers. Révélé très tôt par des fictions anxiogènes (Pi) ou traumatiques (Requiem for a dream), il dévoile ici une facette insoupçonnée en revitalisant son cinéma pour mieux le réinventer, tout en créant des ponts avec son œuvre passée. Il ravive en un rien de temps un univers dépassé, avec une certaine frénésie mais aussi une totale fluidité. La manière par exemple d’introniser son protagoniste professionnellement et sentimentalement : les plans sont courts, précis, léchés, les transitions parfois cut mais jamais brutales. Aronofsky met sa maîtrise de la mise en scène au service d’une caractérisation rigoureuse et déjantée, où la notion de plaisir mais aussi un amour empreint de tendresse pour ses personnages transpirent à chaque image. Difficile en ce sens de prendre autant le contrepied de son film précédent, The Whale. L’écran vit et vibre, à l’instar de la photographie du fidèle Matthew Libatique qui, bien que numérique, retrouve un grain presque concret jouant par moments sur un rendu délavé. Cette cure de jouvence s’accompagne d’une envie de retrouver la sève d’un certain cinéma américain de divertissement faussement inconséquent dont After Hours de Martin Scorsese (définitivement l’un de ses films les plus influents), serait le mètre étalon. Une influence assumée jusque dans les consignes de visionnages préalables soumises à Austin Butler, ou la présence clin d’œil de Griffin Dunne. Réinvestir le terrain d’une série B d’auteur à l’état d’esprit décomplexé où la quête de jouissance primaire est un leitmotiv, ni vain ni usurpé. On ressent un réel plaisir à travailler avec de nombreux acteurs venus d’horizons épars. On apprécie particulièrement la très belle alchimie entre Austin Butler et Zoé Kravitz qui forment un couple sexy et irrésistible. Ils rappellent sur ces deux points Clarence (Christian Slater) et Alabama (Patricia Arquette) dans le mythique True Romance de Tony Scott écrit par Tarantino. Darren Aronofsky s’échine à trouver la langue filmique adéquate pour saisir les spécificités des mots de Huston par un travail visuel et sonore chiadé où la négligence ou le laisser-aller n’ont pas le droit de cité. Force est de constater qu’il n’est jamais aussi pertinent (et inspiré) que lorsqu’il s’approprie intuitivement un monde qui n’est pas directement le sien, pour peu que les bases soient solides, cela s’entend. Au contact de ce récit criminel, il trouve le matériau idéal pour exprimer son talent dans un dessein nouveau.

© Sony Pictures

La fraîcheur du script de Pris au piège – Caught Stealing résulte moins de son intrigue (un individu au mauvais endroit et au mauvais moment) que de sa peinture antidatée d’un New York en mutation abritant une faune sauvage aléatoirement vertueuse. En cela, le film dresse le même constat que la saga vidéoludique des Grand Theft Auto (notamment sa troisième itération) : une Amérique en proie à la corruption, divisée en communautés (dont chacune parle sa propre langue), toutes réunies par l’appât du gain, où la délinquance et le crime restent le meilleur moyen de s’élever socialement. Dans le cas présent, une petite frappe portoricaine, des hommes de main russes, et même des mafieux juifs orthodoxes se croisent et partent à la recherche du magot caché d’un punk british expatrié. 1998 n’est pas qu’une toile de fond propice à enchaîner les tubes rock (le titre original renvoie à un morceau de Jane’s Addiction), l’année est aussi synonyme de mandature de Rudolph “Rudy” Giuliani. Le maire est alors en train de modifier le visage de la ville en appliquant sa politique de tolérance zéro. En découle une mégalopole ultra sécurisée, en voie de gentrification, à mille lieux du coupe-gorge qu’elle fut dans les années 70 et 80, et qui donna naissance à des films qui ont pourtant influencé Pris au piège. Des apparences que les personnages mettent à mal. Au fond, rien n’a évolué, les changements opérés par le politique républicain ne sont que de façade. Les yuppies d’hier ont été remplacés par des créateurs de sites internet (dont Duane, le voisin de palier, est l’incarnation), probables futurs patrons de la tech. La Grosse Pomme devient un État dans l’État foisonnant et dangereux, où le Californien Hank a encore du mal à se sentir chez lui. Cependant, loin du pensum politique indigné, Aronofsky ne théorise ou n’explicite jamais ces considérations, faisant avant tout de son polar un terrain de jeu récréatif.

© Sony Pictures

Si les grands thèmes et problématiques chères au cinéaste sont encore bien présentes, c’est de manière plus diffuse. On retrouve une nouvelle fois un rapport ambigu et dépendant à la figure maternelle. La mère de Hank (le caméo final est aussi étonnant que réjouissant), omniprésente par téléphone, est aussi obsédée par les matchs de baseball que ne l’était le personnage d’Ellen Burstyn par les jeux télé dans Requiem for a Dream. Le questionnement sur le judaïsme, regardé avec autant de fascination que de méfiance, trouve ici une double illustration. D’un côté, une femme douce et spirituelle (globalement les personnages féminins sont mieux lotis que leurs homologues masculins) campée par Carol Kane. De l’autre, le duo de rabbins déjantés et sanguinaires formé par Liev Schreiber et Vincent D’Onofrio, némésis impitoyable traquant le héros comme le faisaient les religieux de Pi. L’addiction enfin, thématique qui sous-tend toute l’œuvre du réalisateur (dépendance obsessionnelle aux mathématiques, aux drogues, à une relation, au catch, à la danse, à la foi, à la nourriture) trouve quant à elle sa déclinaison la plus touchante. L’alcoolisme du protagoniste est un obstacle, une embûche qui le ramène constamment à la case départ, à ses erreurs passées. La tentation sacrificielle qui put fasciner (The Wrestler, Black Swan) ou agacer (The Whale), est en revanche boutée hors du récit. Le héros n’a rien d’une figure christique ou d’un martyr, tout juste est-il un paumé attachant, traumatisé par ses dérapages antérieurs, entraîné malgré lui dans un fâcheux concours de circonstances et forcé de prendre ses responsabilités. Si violence il y a, c’est dans une optique jouissive mais jamais gratuite, bien qu’ouvertement brutale, à l’image du douloureux passage à tabac (et de quelques autres). Pris au piège – Caught Stealing est un film débridé, désinhibé, jusque dans ses excès (les rabbins maniant le Uzi en plein shabbat). Le metteur en scène fait montre d’une rythmique et d’un tempo imparables, tant dans les séquences comiques (un running gag hilarant avec le fameux voisin) que l’action pure, à l’image d’une excellente course poursuite à pieds dans les rues de Chinatown. Darren Aronofsky n’a jamais eu peur de surprendre ou déstabiliser, en témoigne la réception de son puissant et mal-aimé Mother !. Cette fois, à l’instar d’un Alejandro González Iñárritu avant lui (le retour gagnant avec Birdman quelques années après l’abject Biutiful), il délaisse les lauriers académiques et la soif de reconnaissance, pour se livrer à un authentique geste de mise en scène. Il signe une série B généreuse à la modestie payante qui constitue assurément l’une des très belles surprises de cet été.

© Sony Pictures

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).