Parfois la filmographie d’un cinéaste se termine en apothéose. Un testament, un chant du cygne ou un cri. Chacune à leur manière Il était une fois en Amérique (Leone), La rue de la Honte (Mizoguchi), Schock (Bava) ou The Dead (Huston) apparaissent comme des œuvres hantées qui posent un ultime balaiement panoramique sur le monde et en dedans d’eux mêmes, navigant entre voyage intime dans ses souvenirs, questionnement du présent et spéculations sur l’avenir, avec le passé comme point de repère. Le vieil homme observe déjà ce qu’il va abandonner. La mort semble installer son emprise sur l’artiste parfois angoissé, parfois apaisé. Souvent, ce dernier éclat apparaît aussi comme un étrange sursaut contrastant avec le reste de leur filmographie. Avec cet adieu au cinéma qu’est The Liberation of L.B. Jones, jamais William Wyler n’aura cédé autant au désespoir. Son film ressemble à un claquement de porte sur le monde, un aveu écœuré, la vision d’un homme de 70 ans qui ne se fait plus aucune illusion sur son pays.

L.B.Jones (Roscoe Lee Browne) est un riche directeur de pompes funèbres afro-américain, à Somerton, ville fictive du Sud des Etats-Unis. Il est en quelque sorte le noir qui a réussi, qui est devenu presque estimé, dans une bourgade dans laquelle le racisme s’est offert l’habit de la politesse et de la respectabilité, mais se trahit au moindre dysfonctionnement. Les négros qui ont réussi, on les accepte, tout en ne demandant qu’à les lyncher comme au bon temps de l’esclavage, et les flics les arrêtent avant même qu’ils volent. Et lorsque Mr Jones, trompé par sa femme – beaucoup plus jeune (Lola Falana) – entre les bras de cette affreux flic blanc qu’est Willie Joe (Anthony Zerbe) demandera le divorce, on voudra l’en empêcher coûte que coûte.

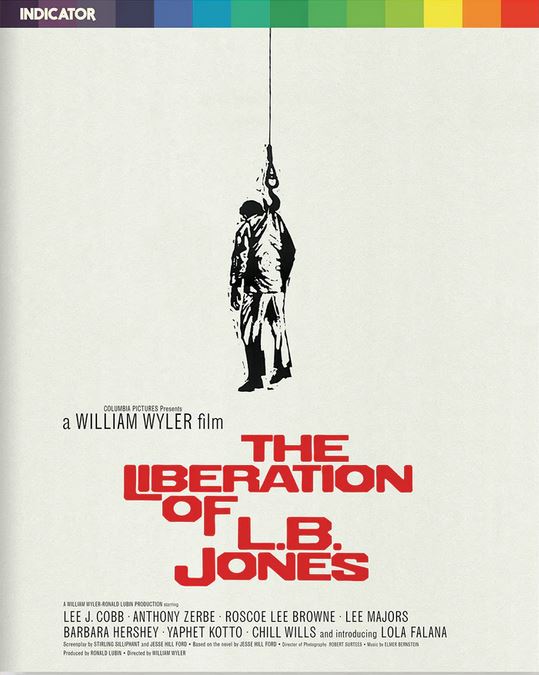

Un jeune homme plein d’avenir (Lee Majors) dépassé la lâcheté de son mentor (Lee J. Cobb) © Powerhouse Indicator

Wyler plante le décor sans manichéisme, une étouffante atmosphère d’intolérance et de haine omniprésentes mais silencieuses, où les blancs – même ceux qui pourraient s’être vantés d’être descendants des abolitionnistes – ont peine à dissimuler leur instinct de domination, avec pour acquis éternel la supériorité de leur race. Oman Hedgepath (le toujours génial Lee J. Cobb) est de ceux-là : l’avocat le plus renommé de la ville a beau rire avec son valet noir, ce dernier ne sera jamais son égal ; il s’esclaffe de bon cœur, avec condescendance et distance, arborant cet air paternaliste et débonnaire qu’on prend avec les enfants pour se mettre à leur niveau. Nul n’est dupe de ce jeu. Il est également parfaitement lucide et prosaïque concernant la suprématie blanche. C’est ainsi et cela sera ainsi : lorsque L.B.Jones fait appel à ses services pour le défendre dans son affaire de divorce, Oman sait pertinemment qu’entre un entrepreneur noir et un flic blanc ce sera toujours la couleur de peau qui primera et cyniquement il ne cherche pas un seul moment à en changer les règles.

Le temps où l’on réduisait William Wyler à Ben hur ou Vacances Romaines est heureusement révolu. Depuis L’Obsédé, on sait que Wyler excelle en matière d’atmosphère déliquescente, étouffante, minée par la tension sexuelle, les perversités rentrées, la pulsion. Dans sa géniale trilogie avec Bette Davis (L’insoumise, La lettre, La Vipère) il s’attaquait déjà à la mentalité du vieux Sud à travers ces remarquables études de mœurs. Dans les années 40, avec ces trois œuvres vénéneuses, Wyler esquissait déjà les prémisses de The Liberation de L.B.Jones. Historique ou contemporain le décor de son cinéma devient toujours l’objet d’une étude de comportement(s) humain(s), particulièrement coupante lorsqu’elle s’attache à la face la plus sombre de l’homme. C’est au vertige des apparences, au vernis de la respectabilité sociale que Wyler aime s’attarder. Ce sujet est même au cœur de The Liberation de L.B.Jones, il s’agira bien jusqu’au bout de maintenir ces apparences, cette propreté et de dissimuler toute la pourriture, la contamination. Cette petite ville parfaitement et atrocement exemplaire gardera ses secrets bien cachés. C’est finalement toute la culpabilité d’un pays aux crimes enterrés qu’évoque The Liberation de L.B.Jones.

L’œuvre de Wyler évolue en miroir du cinéma des années 70, plus frontal, notamment ici dans une pulsion sexuelle mise en avant, l’attirance sexuelle des blancs pour les noires, et une manière d’expliciter les tensions et les rapports raciaux dans leurs recoins les plus inavouables.

Celle par qui le scandale arrive – on plutôt menace d’arriver – rêve sa libération dans les bras d’un policier blanc, s’exposant quasiment comme un objet de désir dès sa première séquence. Elle revendique sa liberté tout court par sa liberté sexuelle et des appétits probablement étouffés dans un couple ennuyeux. Le traitement n’est pas manichéen chez Wyler, les policiers blancs – qui présagent presque de ceux de Detroit de Kathryn Bigelow – sont enfermés dans leur profonde bêtise et leur instinct de mâle incarné par leur uniforme. Ils n’ont aucunement conscience d’être les ordures qu’ils sont, juste la sensation d’agir en permanente légitime défense dans un ordre établi ainsi qui les protège et qu’ils servent. Même chose pour cet avocat Oman, aussi pathétique qu’abject, symbole d’un vieux monde qui ne bougera pas, de l’humain qui préfère ne pas faire de vague que de risquer de faire bouger les choses. Seul son jeune neveu (Lee Majors avant L’homme qui valait trois milliards) offusqué par la lâcheté de son oncle constitue un petit espoir quant à l’avenir, pas pour le Sud : destiné à reprendre l’affaire familiale, il préfèrera reprendre le train dans l’autre sens. Le magnifique souvenir de L.B.Jones de ce jeune noir révolté, hurlant sa révolte, mais préférant fuir face aux armes pointées vers lui sert de parabole au reste du film. Dans la même situation, L.B.Jones refusera de se soumettre, et sa libération sera son lynchage. Face à ce dialogue impossible, seul le terrorisme et le meurtre vengeur semble promis à l’avenir. The Liberation of L.B Jones, dans son profond désarroi, démontre que la révolte sera toujours la meilleure solution et que quoiqu’on en dise, on a beau prôner le pacifisme, arrivé à bout le peuple ne pourra pas faire autrement que céder à l’émeute.

Dans son climat étouffant, sa tension sexuelle permanente, son atmosphère de droit au viol d’une race suprématiste sur une autre, on pourrait dire que The Liberation de L.B.Jones constitue le Mandingo de William Wyler. Le réalisateur de La Vipère n’est certes pas aussi frontal, aussi sauvage en 1970 que le sera Fleischer en 1975 avec ce chef-d’œuvre putréfié qui continue encore à choquer aujourd’hui. Mais on a la sensation que ce sont deux cinéastes en fin de carrière (68 ans pour Wyler, 58 pour Fleischer) qui décident de frapper le coup le plus fort, sans tabou, sans se soucier du reste). On est d’ailleurs étonné dans les deux cas, que deux œuvres aussi violentes et politiques aient pu voir le jour à Hollywood. Le roman dont s’inspire The Liberation de L.B.Jones avait subi un tollé de protestation notamment à Humboldt dans le Tennessee, car son auteur Jess Hill Ford (co-scénariste du film) s’était inspiré d’événements survenus dans la ville. Avoir raconté la vérité n’était pas vu d’un très bon œil, mais belle mise en abîme, en écrivant son livre Ford venge la lâcheté de son personnage principal, et brise le silence. The Liberation de L.B Jones pourrait être une suite de Fandango, un bilan cent ans après l’abolition de l’esclavage. Entre le tableau du Sud de 1840 et celui du Sud en 1970, qu’est-ce qui a vraiment changé ? Peu de choses finalement, les décrets officiels ne font pas des flics des garants de la loi et l’on viole toujours des jeunes noires à l’intérieur des voitures en leur faisant croire qu’on libèrera leur mari.

Découvrir The Liberation de L.B.Jones nous renvoie aussi hélas aux bavures policières américaines beaucoup plus récentes, et aux déclarations quotidiennes d’un certain président au pouvoir. Il semble esquisser l’idée qu’il ne s’agit pas de passé, d’époque ou d’histoire mais d’une mentalité qui, comme en témoigne l’Amérique actuelle, a encore de beaux jours devant elle.

Suppléments

- Commentaire audio avec le journaliste et auteur Bryan Reesman et le critique de cinéma et réalisateur Mike Sargent (2025)

- Dignified Rage (2025, 24 min) : Neil Sinyard, auteur de A Wonderful Heart: The Films of William Wyler, explore la production et la réception du film

- Southern Injustice (2025, 26 min) : Josiah Howard, auteur de Blaxploitation Cinema: The Essential Reference Guide, aborde la distribution, les thèmes, la réception et la place du film en tant que précurseur du mouvement blaxploitation

- Piste audio isolée : musique et effets sonores

- Galerie d’images : matériel promotionnel et publicitaire

- Sous-titres anglais pour les sourds et malentendants

- Livret collector de 40 pages avec un nouvel essai de Fintan McDonagh, des interviews d’archives de l’acteur Roscoe Lee Browne et du scénariste Jesse Hill Ford, un rapport de production d’archives d’Edwin Howard, ainsi que les crédits du film

Disponible en Blu-Ray chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).