Devenu cinéaste américain après Bullitt, Peter Yates n’en restait pas moins britannique. En 1983, soit quinze ans après avoir émigré à New York, le revoilà avec un film typiquement anglais, dans son phrasé comme dans son atmosphère. Ce fut une année prolifique puisqu’il y tourne aussi Krull, co-production anglo-américaine certes, mais filmée aux Studios de Pinewood. Son unique incursion dans l’Heroic Fantasy sera très mal reçue, un sort aussi injuste que celui réservé au Kalidor de Richard Fleischer. Loin d’être un chef-d’œuvre, Krull n’en reste pas moins un beau conte, parfois superbement poétique, parfois kitsch, (un peu à la manière de l’italien Choix des Seigneurs de Giacomo Battiato sorti la même année) qui soufflait ses particules européennes dans un genre devenu typiquement américain. L’habilleur, en revanche, n’a absolument plus rien d’américain.

Le film adapte une pièce anglaise de Ronald Harwood, s’ancre dans une période historique anglaise et raconte une histoire typiquement anglaise : celle d’une compagnie de théâtre shakespearien, s’échinant à poursuivre les représentations en plein Blitz de 1940. Dès les premières images, que ce soit la texture de la photographie de Kelvin Pike, la reconstitution historique, la mise en scène de cette petite vie collective au sein du théâtre, sur scène comme dans les coulisses imposent cette ambiance familière d’une qualité typiquement britannique de l’après Free cinéma que l’on retrouvera tout autant dans Les Chariots de feu que dans les adaptations de la BBC jusqu’à Downtown Abbey. Peter Yates ne cherche pas à s’en extraire, il se fond parfaitement dans cet univers qui exalte le prestige de la distinction, dans une mise en scène à la fois classique et élégante ; il parvient malgré la primauté du dialogue en intérieur à faire oublier son essence théâtrale et à éviter d’être trop statique.

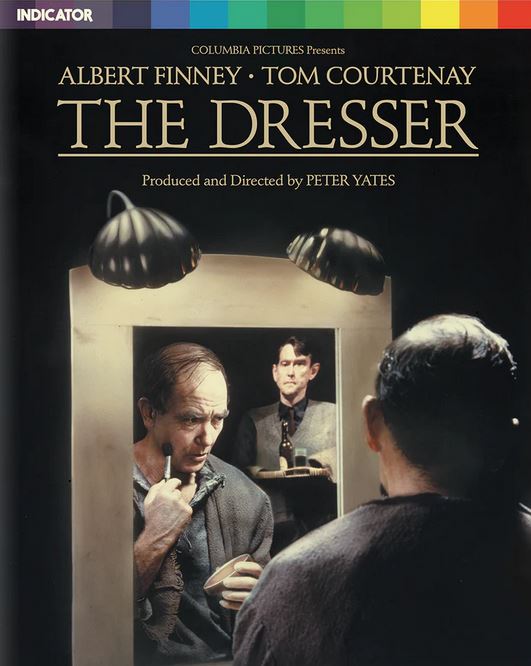

Au centre de L’habilleur, évidemment, la relation névrotique entre « Sir », ce vieil acteur sur le déclin, et son habilleur Norman. Une relation quasi sado-masochiste et symbiotique envahit alors l’écran jusqu’à l’étouffement. Sir est un vieil acteur à la fois génial et acariâtre, tour à tour pathétique et tyrannique. Ici règne le paradoxe de l’homme qu’on déteste tout en le vénérant, simultanément. La troupe peine à supporter ses caprices et s’inquiète pour sa santé. Il est le cœur battant de l’équipe, mais un cœur qui s’emballe tout autant qu’il faiblit : il est ce noyau d’une entité qui la fait vivre et la traumatise. Le pilier écrasant. Tout comme le Roi Lear qu’on le verra interpréter pendant les trois quarts du film, Sir est envahi par la folie, une sénilité plus ou moins passagère, pris d’accès de violence où la pulsion de destruction des autres se mêle à la sienne. Son maquillage renvoie au kabuki ou au butō, marquant ses traits à la façon d’un fantôme japonais. Dans Ran, Tatsuya Nakadai, interprétant à son tour le roi déchu pour Akira Kurosawa lui ressemblera étrangement. C’est sans doute un des éléments les plus beaux de ce film hanté par la mort que ce sentiment de démence qui imprègne l’œuvre au point de la plonger dans l’incertitude de son déroulement, à la manière d’un cauchemar dont on ne saurait plus très bien quand arrivera le réveil, ce qui provoque une tension croissante. Quand la lucidité reviendra-t-elle maitriser le chaos et y parviendra-t-elle toujours ? Sous ses attraits très classiques et très propres L’habilleur se laisse gagner par la déliquescence et la contamination, voire la décomposition, à l’image des maquillages de plus en plus marqués de son protagoniste principal s’approchant dangereusement du monde des ombres.

Norman est bien plus que son habilleur, son souffre-douleur et son souffle de vie, celui qui parvient au prix d’efforts inextricables à redonner un pouls à ce mort-vivant alors qu’il paraît au bord de la tombe. Aucun autre membre de la troupe n’y parvient autant que lui. Norman semble aussi important à Sir qu’un mécanisme dans un réveil. Sans lui, il n’est qu’une horloge vide. Cet habilleur implicitement gay aux manières ouvertement efféminées que joue avec une infinie subtilité Tom Courtenay (révélé tout comme Albert Finney par le Free cinéma avec La Solitude du coureur de fond) semble ne vivre que pour son bourreau. C’est un amour muet (et non partagé) que vit Norman, s’oubliant pour n’exister qu’à travers l’autre, le protéger de manière possessive, et dissimulant à peine sa jalousie quand une jeune actrice semble prête à tomber amoureuse de ce vieil animal. Norman est une boule de douleur et de non-dit.

Presque mort et ivre fou, perdant la mémoire avant la représentation, il reprend vie sur scène tel un automate, interprétant fougueusement Othello ou Lear. En sortant de scène il ne la quitte pas, bête sauvage poursuivant sa théâtralité hurlante en dehors des planches. Dans la vie comme sur l’estrade « Sir » n’est plus que théâtre. Il ne parle pas, il déclame. Un objet de la tragédie, un héros condamné à agoniser. A-t-il été un jour, dans sa jeunesse, autre chose qu’un personnage de fiction ?

Albert Finney, fabuleux, plus grand que nature, joue à merveille ce monstre. Comment ne pas penser dans ce spectacle du vieil acteur alcoolique déchu à un portrait en creux de Finney lui-même, se mettant en péril en interprétant de manière quasiment autobiographique son personnage. L’année d’après, il acceptera de jouer pour Huston cet autre anti-héros de Geoffrey Firmin, consul déchu rongé par l’alcool. Voir Albert Finney se jeter avec une telle violence dans les bras de son personnage serre le cœur. Son interprétation baroque, excessive jusqu’au trop-plein renvoie à celle de Vincent Price dans Théâtre de Sang, autre mise en abime vertigineuse du théâtre – mais appliquée à l’épouvante à l’anglaise. Totalement lâchés, Price et Finney dépassent la notion d’affect. Le cabotinage n’est plus ici affaire de jugement du jeu d’un acteur, il devient un thème de l’œuvre. Ils illustrent des individus ayant voué leur vie à leur Art et qui ne parviennent plus à s’en extirper, continuent à jouer leur vie comme une pièce jusqu’à l’extase finale.

Il est évidemment bouleversant de voir Finney comme Price, en fin de carrière (ou presque) s’adonner à une telle mise en scène de leur « moi », le mettre en péril, comme s’il s’agissait de leur dernier éclat. L’interprétation d’Albert Finney – à l’instar de celle de Sir vis-à-vis de ses collègues – vampirise l’écran et son silence nous laisse exsangues.

Suppléments

- Hitting It Off (2025, 8 min) : l’acteur Tom Courtenay évoque son interprétation du rôle-titre de ce film, d’abord sur scène puis à l’écran

- A Good Adventure (2017, 4 min) : interview d’archives avec l’actrice Cathryn Harrison

- Behind the Curtain (2022, 14 min) : compilation d’interviews d’archives avec plusieurs membres de l’équipe du film The Dresser, dont le directeur de la photographie Kelvin Pike, le cadreur Dewi Humphreys, l’ingénieur du son John Hayward, le chef accessoiriste John Chisholm et l’acheteuse accessoires Jill Quertier

- Bande-annonce originale

- Galerie d’images : documents promotionnels et publicitaires Nouveaux sous-titres anglais pour sourds et malentendants

- Livret exclusif de 32 pages en édition limitée, avec un nouvel essai de Thirza Wakefield, une sélection d’interviews du réalisateur Peter Yates et des acteurs Albert Finney et Tom Courtenay retraçant la production du film, un aperçu des réactions critiques, ainsi que les crédits du film

Disponible en Blu-Ray chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).