En deux films, le réalisateur Zach Cregger est certainement devenu l’une des valeurs sûres de l’horreur contemporaine. Le premier d’entre eux, Barbare (Barbarian, 2022), regard terrifiant et de plain-pied sur le contemporain, avait fait son petit effet, d’autant plus puissant qu’il avait été diffusé sur la plateforme Disney +, qui privilégiait alors les œuvres ou programmes permettant à la famille entière de se retrouver le soir devant la télévision comme les anciens autour du feu de camp. Ce film-ci, devenu instantanément un classique du genre, semblait donc presque une anomalie, entre terreur brutale et geste politique de l’oeuvre et paradoxe de sa diffusion dans le giron du studio portant en lui une sorte d’éthique de l’aseptisation. Evanouis (Weapons) était donc attendu au tournant : Cregger allait-il passer la barre du second film ? Confirmer son talent pour trousser des récits de peur efficaces et intelligents ? ou délivrer un geste assagi, « disneyien » ? Le résultat ne supporte aucun doute : la peur intelligente triomphe, au-delà de tout ce que nous pouvions espérer.

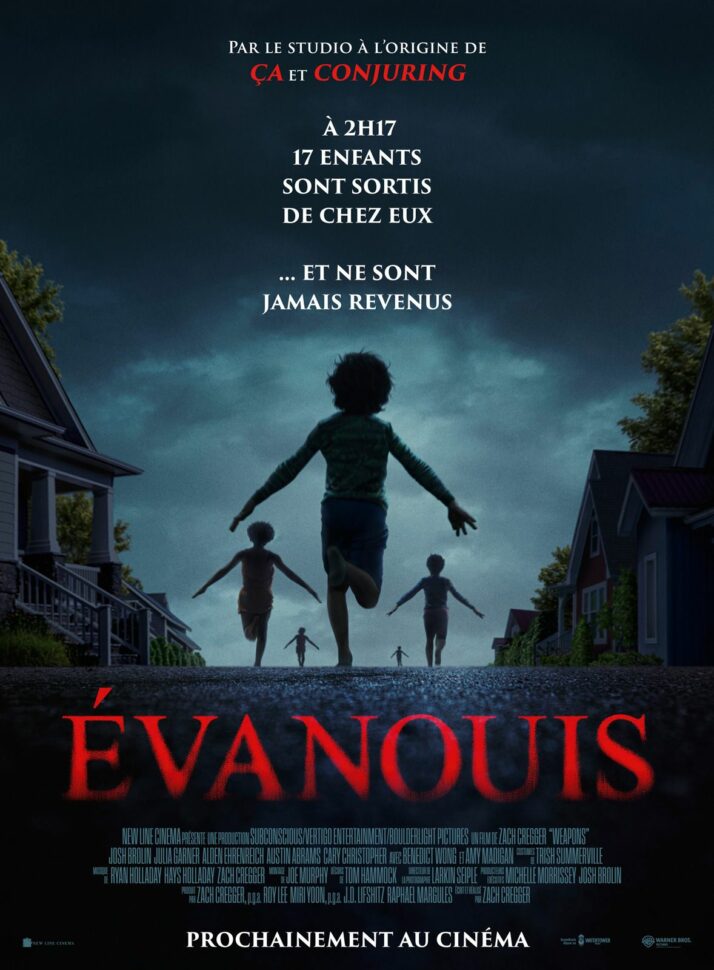

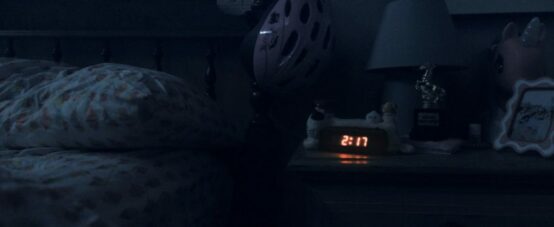

Une nuit à 2h17 tapantes : dix-sept gosses de la même classe quittent brusquement leur lit, sortent de chez eux et disparaissent en courant à travers leur petite ville de l’Amérique moyenne sans ne laisser aucune trace. L’institutrice Justine Gandy (Julia Garner, grande actrice discrète), jeune enseignante sulfureuse, un peu trop proche des élèves et levant le coude plus que de raison, est immédiatement pointée du doigt par une parentèle au comble du désespoir, au sein de laquelle Archer Graff (Josh Brolin, qui n’a pas été aussi bon depuis un moment), traumatisé par l’évaporation de son petit Matthew, semble jouer un rôle de leader. Attristée et révoltée par l’injustice de l’accusation selon laquelle elle serait responsable de cette disparition collective et par les attaques qu’elle subit, Justine se met à enquêter, sans savoir que ces investigations vont la mettre en grave danger…

L’heure du mystère (©Warner Bros.)

La beauté première d’Evanouis réside dans ses choix d’écriture marqués. Le long métrage prend le temps de développer la complexité de ses personnages, de leur trajectoire dans le récit sans ne jamais faire de leurs histoires personnelles, intimes, de simples chiffons rouges cherchant à nous distraire des errances du scénario ; ces caractérisations font partie intégrante du récit-cadre des dix-septs enfants disparus nuitamment dans les rues endormies de leur bourgade. De ces portraits et du sens du détail qui les rend remarquables, Zach Cregger puise une sève réaliste permettant à une inquiétude sourde puis, progressivement, à une peur intense, presque viscérale de s’exprimer à plein, créant une véritable identification au regard des lieux filmés, parmi les plus communs, et de l’empathie créée envers des personnages eux-mêmes parfaitement moyens, faisant de la quotidienneté la plus lisse une zone pleine de recoins inconnus où le Mal pourrait s’infilter insidieusement, comme il le fait plus concrètement dans les divers hors-champs et autres plis de montage d’Evanouis, évoquant plus ou moins de ce point de vue un film comme Lady in White de Frank LaLoggia (1988). La narration en chapitres, chacun d’entre eux pris en charge par l’un des personnages de la ville touchés de plein fouet par la disparition des enfants, permet au récit de se déployer progressivement, observant les faits que le film nous avait déjà précédemment présentés selon un autre point de vue tout en ajoutant simultanément des éléments autorisant la progression du scénario, menant de ce fait le long métrage de Cragger vers les causes du problème touchant la ville, révélation se trouvant moins être la fin du récit qu’une nouvelle évolution, définitive celle-là, vers l’épouvante absolue, obstinée, à la violence acharnée parfois traumatisante (entre autres une scène de grande brutalité non pas gratuite mais résolument insistante dans une cuisine).

La peur propre à l’enfance (C. Christopher) (©Warner Bros.)

La structure du scénario en chapitres n’a pas qu’un intérêt dramatique, ne résulte pas seulement d’un souci d’efficacité ; par les liens qu’elle tisse entre les divers éléments de la ville qui pourraient être concernés par le fait divers qui la frappe, elle permet aussi, et peut-être surtout, de faire le portrait plus ou moins critique d’une communauté américaine apparemment soudée mais propre à se déliter dès que l’occasion (certes ici extrême) se présente. Superposant les points de vue sur l’enquête visant à retrouver les enfants, et se focalisant sur les micro-récits la constituant (le plus riche d’entre eux concernant certainement la relation conflictuelle entre le policier malchanceux et épuisé Paul [Alden Ehrenreich] et le camé James en quête d’argent pour se charger et potentiellement témoin-clé dans les investigations visant à retrouver les gosses disparus [Austin Abrams]), Zach Cregger crée un réseau communautaire fondé sur l’affrontement des uns avec les autres, sur la méfiance non plus envers les étrangers mais envers les « mêmes-que-soi » représentant cependant peut-être une forme d’altérité (Archer enquêtant de son côté pour retrouver les « évanouis » et essuyant le refus d’aide d’autres parents possédant des images de dispositifs de surveillance ayant capturé le moment de la fuite à 2h17), sur l’hostilité prenant de l’ampleur par capillarité et générateur d’un effet de groupe qui, mal contenu, peut mener au lynchage (la ville se liguant contre l’institutrice).

L’institutrice face à l’hostilité (J. Garner) (©Warner Bros.)

Il y a donc quelque chose de fondamentalement politique dans Evanouis, peinture d’une Amérique acculée, agressive, fouillant ses propres placards pour y trouver d’hypothétiques monstres et, quelque part, sa propre culpabilité. La voiture taguée de Justine en est le signe le plus tangible (amusant de voir à quelque point les automobiles porteuses de messages parlent de façon pertinente de la folie de l’Amérique moderne : c’était déjà le cas de la voiture du shérif surchargée par la vacuité de ses slogans politiques dans le récent Eddington d’Ari Aster). Vilipendée par la colère massive des parents d’élèves cherchant une réponse qui n’existe pas encore à une question elle-même difficile à énoncer, l’enseignante voit sa voiture peinturlurée devant chez elle, marquée d’un indélébile « WITCH » vermillon. Sans trop déflorer les composantes du film, nous pourrions dire qu’instinctivement, la population furieuse avait plus ou moins raison (la sorcellerie agit bel et bien dans la ville) mais qu’elle se trompe de cible, permettant aux vrais coupables d’agir à leur guise et au Mal de prospérer par la force des idées préconçues de la foule et de la violence qui les accompagne. Zach Cregger, par l’habileté de son récit et des détails qui le composent, parvient donc à mettre en scène l’idée force selon laquelle le Mal, qu’il soit ou non ordinaire, nourrit le Mal, jusqu’à envahir l’ensemble d’un corps social inapte à réagir face au danger. Un détail intrigue à propos de cela dans Evanouis : seuls courent les éléments dangereux du corps social dans le film, aptes à en bouleverser l’équilibre, des gosses possédés au drogué James poursuivi par Paul en passant par les divers personnages ensorcelés tout au long du long métrage ; les autres personnages semblent à l’arrêt (parfois de façon burlesque : le film de Cregger n’oublie pas d’être parfois plutôt drôle), qu’ils dorment, observent sans réagir ou qu’ils s’avèrent sans conscience du danger se déplaçant vers (ou devant) eux. Ou le constat d’une population américaine inconsciente, apathique face à la brutalité qui la menace et qu’elle semble par là même adouber de façon désabusée.

Le danger qui court (©Warner Bros.)

Oeuvre dense, magnifiquement construite, subtilement mais résolument politique, faisant montre d’un vrai talent de mise en scène de la peur sans pour autant tomber trop souvent dans les facilités du jump scare (il y en a cependant quelques-uns, comme un passage devenu obligé du genre), Evanouis ressemble peu ou prou à une adaptation de Stephen King (le récit et la ville évoquent les descriptions de Salem) qu’aurait pu réaliser le jeune Ari Aster d’Hérédité (2018). Que deviendra Zach Cregger en passant dans la moulinette des studios lorsqu’il reprendra, comme il est prévu, la franchise Resident Evil ? Nous serons curieux de voir cela, en espérant que la machine hollywoodienne ne broie pas ce beau talent.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).