Une conversation avec Christophe Gans finit inévitablement par bifurquer de son cinéma vers le cinéma qui l’excite et le nourrit, celui d’hier comme celui d’aujourd’hui. C’est exactement ce qui s’est produit au fil de notre échange.

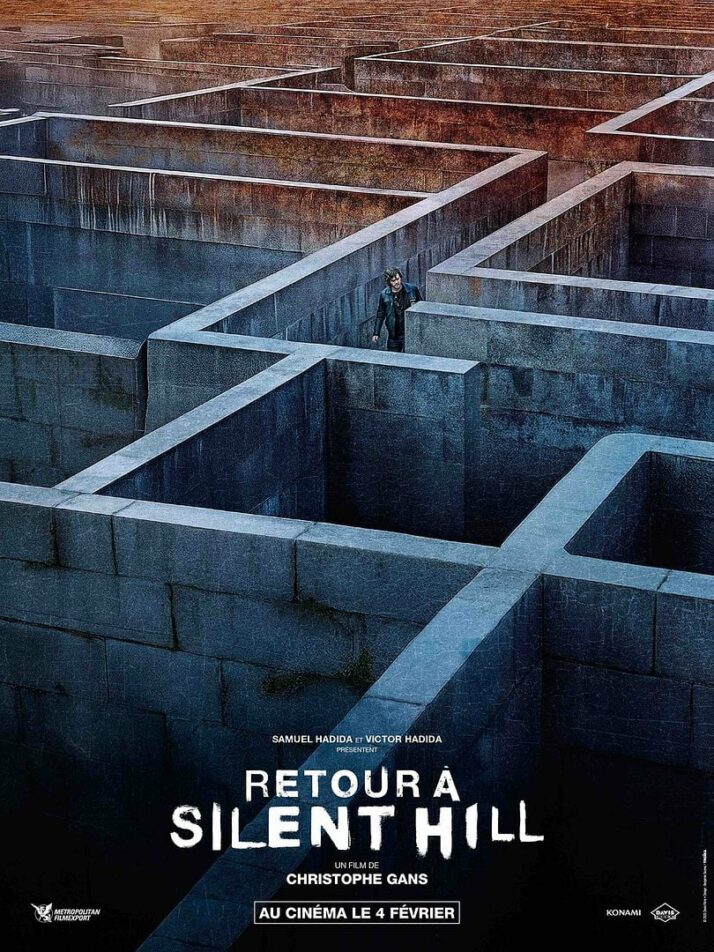

Retour à Silent Hill © Metropolitan FilmExport

Le premier Silent Hill avait des références pleinement assumées, allant de Dario Argento à Tetsuo, celui-ci semble peut-être plus discret en termes d’influences.

Christophe Gans : Les références sont déjà dans le jeu ! Je pense à l’hôtel de Shining, l’Overlook, qui devient ici le Lakeview. C’est un vrai hôtel qui se trouve en Suisse et qui n’est ouvert que six mois dans l’année, comme l’Overlook d’ailleurs. Je voulais tourner là-bas mais ça aurait coûté trop cher d’embarquer le Barnum pour aller faire trois plans. On l’a donc scanné et projeté sur le studio virtuel pour la scène où il sort en portant le corps de Marie dans le drap. Je crois que les références, notamment celles à L’échelle de Jacob, étaient très fortement ancrées dans le jeu et revendiquées par les auteurs. Ce que j’ai ajouté, ce sont des citations à Orphée de Jean Cocteau et à Sueurs froides d’Alfred Hitchcock avec les deux femmes qui sont en fait la même. Plus j’avance et moins j’ai besoin de faire des références au cinéma, avant ça me protégeait en quelque sorte, c’était comme un bouclier. Maintenant, je fais davantage écho à la peinture ou à la photographie, qui sont des choses qui me passionnent. Quand on regarde les films de Brian De Palma, on sait qu’il aime Hitchcock et Sueurs froides, quand on regarde les films de John Carpenter, qu’il aime Howard Hawks : c’est inscrit. C’est évident. Il y a des cinéastes dont les influences sont constitutives de leur talent. Moi, les gens savent que j’ai un petit sac d’obsessions, notamment Argento, mais celui que j’ai le plus cité dans le film, c’est Lucio Fulci. C’est un réalisateur qui a été très longtemps vilipendé, comme une version vulgaire ou pornographique des grands maîtres du cinéma d’horreur italien en particulier Bava et Argento. Évidemment, il a fait des films vraiment pas glorieux, il faisait avec ce qu’on lui donnait, mais il a toujours travaillé. Il a fait tout et n’importe quoi : des westerns, des comédies… Pourtant, dans le genre horreur, il s’est particulièrement distingué. Il a fait quelques œuvres qui sont encore aujourd’hui extrêmement énigmatiques et étranges. Je pense à La Maison près du cimetière, que je regarde toujours en me demandant ce qu’il essaie de nous dire avec ces espèces d’univers parallèles où des enfants passent dans des tombes et ressortent dans des mondes alternatifs. (Rires) Plus j’avance dans mon travail, plus je me rends compte que Fulci devient une référence qui me plaît. J’ai bien connu le bonhomme en tant que journaliste et j’avais beaucoup d’affection pour lui. Je pense qu’il en avait aussi pour moi car je l’ai beaucoup défendu dans les pages de L’Écran Fantastique. J’aimerais qu’il soit toujours vivant pour parler avec lui parce qu’il existe des points de convergence entre mon cinéma et le sien. Eli Roth avait repéré ça lorsqu’il avait vu le premier Silent Hill. J’étais avec Roger Avary à la première du film sur Hollywood Boulevard et il avait reçu un SMS d’Eli Roth disant que Lucio Fulci devait sourire dans sa tombe en regardant Silent Hill. Il a raison, bien sûr. La scène des infirmières qui avancent dans le couloir est filmée comme dans Frayeurs.

Dans Retour à Silent Hill, notamment au travers d’une créature, vous rendez hommage à Society de Brian Yuzna, qui avait produit Necronomicon.

C.G. : Quand je la tournais, je me disais que si Brian ou Stuart Gordon étaient sur le plateau, ils adoreraient ça. (Rires) J’ai fait deux films avec lui, Necronomicon et Crying Freeman. C’est un mec absolument extraordinaire. Je fais un aparté pour parler d’Andrew Mason, le meilleur producteur que je n’ai jamais eu. Non seulement un homme d’une honnêteté absolue, ce qui n’est pas le cas de la plupart des producteurs, et un producteur exécutif hors du commun. Brian quant à lui est aussi réalisateur, il comprend donc les efforts qu’on doit faire pour arriver à nos fins. Il comprend le compromis, la nécessité de trouver des solutions à des choses qui coûtent trop cher. Il le fait toujours avec beaucoup d’élégance et de créativité. Travailler avec lui a été un rêve. Tous les jours, sur le plateau de Retour à Silent Hill, je regrettais Brian Yuzna.

Society © Wild Street Pictures

Lui aussi a œuvré à l’émergence du cinéma de genre espagnol, avec Filmax.

C.G. : Oui, absolument. Brian est un mec génial. C’est vrai que la scène du « Abstract Daddy », puisque c’est à cette scène que vous faites référence, lui doit beaucoup. Pas seulement par le look du monstre, mais pour ce qu’il représente. On pense à la scène d’orgie incestueuse de Society, où toute la famille baise au point de se mélanger réellement, où la tête du père sort par le cul du fils, etc… C’est un film dément ! Un grand film satirique d’horreur qui n’a pas d’équivalent, comme il l’a fait Le Dentiste, qui est un très bon Brian Yuzna. Le fait qu’on traite aussi d’un viol incestueux où les deux corps finissent par se joindre, se mélanger, il y a quelque chose de très « yuznaesque ». Et j’aimerais bien savoir ce qu’il va penser de la scène. J’ai une immense passion pour Edgar Allan Poe et il y a d’ailleurs beaucoup de Poe dans Retour à Silent Hill. Quand j’ai fait le sketch de Necronomicon, j’ai dit à Brian que je voulais que ce soit un hommage au cycle de Poe réalisé par Roger Corman. Il était enchanté parce que c’est son truc, faire énorme avec très peu d’argent mais toujours avec une élégance et une intimité. Je pense que Brian s’est toujours pensé comme un disciple de Corman.

Vous avez été un passeur avec Starfix, puis avec des films comme Le Pacte des loups, Crying Freeman ou même le premier Silent Hill qui ont été des passerelles vers un certain nombre de références. C’est essentiel pour vous de continuer à créer des liens entre les films qui vous ont construit et les nouvelles générations de cinéphiles ?

C.G. : Oui, ou qui continuent à me construire, comme, par exemple, le cinéma indien en ce moment. C’est ma personnalité. Si je n’avais pas été réalisateur, j’aurais été historien de cinéma ou prof de cinéma. Ce qui ne m’aurait pas du tout frustré ou posé de problème. Il se trouve que j’ai eu la chance de faire des films dont certains ont eu du succès et ont apporté énormément d’argent, mais je ne regarde pas mes films. J’aime les faire, les écrire, les préparer, mais le plus grand plaisir que j’ai, c’est de regarder les films des autres.

Vous venez parler du cinéma indien, vous avez évoqué Substitution – Bring her back. Qu’est-ce qui vous stimule artistiquement aujourd’hui, dans les années 2020 ?

C.G. : J’étais un orphelin du cinéma de Hong Kong. Durant cette période, on découvrait toute une vague, d’artistes, de scénaristes, de réalisateurs, de stars, toute une cinématographie complètement insulaire, qui n’avait pas besoin de nous pour exister. C’était un choc, l’un des grands moments de ma vie de cinéphile. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai créé la collection HK, avec Samuel Hadida puisqu’on avait cette passion commune. Après toutes ces années, je me suis dit que ça ne se reproduirait plus jamais. Il y aura toujours des bons films, mais ça sera désormais des trucs isolés qu’il faudra chercher. Et puis, il y a eu l’arrivée de S.S. Rajamouli et de RRR, qui a été un choc massif. On est allé voir ça avec des amis et on n’en croyait pas nos yeux de voir un cinéaste de cette puissance germer sans qu’on soit averti. Un type qui est littéralement une combinaison démente entre Spielberg et Cameron. Quand on parvient à cette maîtrise du cinéma qui arrive une fois tous les vingt ans, il doit y avoir un système derrière qui peut produire ce genre de phénomène. J’ai alors commencé à m’intéresser à tout ce qui se faisait, et là, j’ai découvert des moments de cinéma absolument indescriptibles. C’est toute une vague qui a germé aux alentours de 2015. J’essaie de suivre l’actualité du cinéma indien quasiment semaine par semaine. Je suis aidé par le fait que je reçois beaucoup de bootlegs dans des conditions magnifiques, parce que ces films passent très rapidement sur les plateformes qui les coproduisent. C’est malheureusement la seule manière de les voir. Et ça y est, là, j’ai un panthéon dans ma tête. (Rires) Je sais qui est qui. C’est génial parce qu’il y a vraiment le John Woo, le Ringo Lam, le Tsui Hark indien. Tout ce qui a fait le cinéma de Hong Kong, renaît aujourd’hui dans le cinéma indien qui, pour se réinventer de cette manière, l’a totalement assimilé. Tous leurs trucs ont été absorbés, réorganisés et régurgités avec des moyens colossaux et des techniques auxquelles personne n’avait jamais pensé. Un film comme Baahubali de Rajamouli a quand même fait, lors de sa première semaine d’exploitation, 50 millions de tickets vendus. Ils n’ont pas besoin de nous pour exister. Moi, je suis considéré comme un des grands champions du cinéma français en ayant réalisé un film qui a fait 5 millions d’entrées, lui, il fait 50 millions la première semaine. (Rires) J’ai découvert des films de guerre, des thrillers absolument insensés. Je ne sais pas combien de temps ça va encore rester secret. Je pense qu’à un moment donné, les cinéphiles, ils vont se pencher là-dessus et ils vont triper. Ils vont salement triper.

RRR © Friday Entertainment

Contrairement à Hong Kong, c’est difficile d’imaginer que ces réalisateurs-là puissent être récupérés par la machine hollywoodienne.

C.G. : Ils n’ont aucun intérêt parce que la machine hollywoodienne ne pourra pas leur offrir un dixième de ce qu’ils ont comme succès là-bas. Il y a aussi la barrière de la langue, les Hongkongais parlaient anglais parce que c’était une colonie britannique. Eux vont rester comme les cinéastes coréens, il y en a quelques-uns qui s’expatrient, mais finalement assez peu. Même si le cinéma coréen a l’air d’être plus occidentalisé que le cinéma indien, il est quand même très ancré dans une mentalité, une sociologie qui n’a rien à voir avec l’Occident et c’est ce qui fait leur puissance. Personnellement, les deux cinématographies qui me plaisent le plus, ce sont les Coréens et les Indiens. Le cinéma indien est un coffre au trésor, ce sont des centaines de films qui font 3h10, donc, ça demande un investissement absolument colossal de les découvrir. Au départ, je me référais à quelques réalisateurs, puis maintenant, il y a les acteurs, les scénaristes. C’est vraiment dément. La rétrocession de Hong Kong à la Chine était un compte à rebours. Quand je découvre ce cinéma, je sais que dix ans plus tard, tout sera fini. Le rattachement à la Chine va tout foutre en l’air. J’en ai d’ailleurs profité parce que quelqu’un comme David Wu, a d’abord accepté de monter Crying Freeman pour obtenir sa carte de séjour et pouvoir ramener sa famille au Canada. Le film s’est tourné en 1994 et trois ans plus tard, la rétrocession était là. C’était l’époque où Tsui Hark a essayé de faire des films vraiment pas bons à Hollywood, et John Woo, évidemment, qui a au moins fait un immense chef d’œuvre avec Volte/Face. Aujourd’hui, le cinéma hongkongais est absorbé. La Chine essaye de faire disparaître le souvenir du cinéma de Hong Kong. Certains films ne sont plus diffusés, notamment tous les polars. Les Chinois ne veulent plus voir ces films parce qu’ils racontent une période où les gens parlaient en anglais. Ils continuent de nous les vendre mais là-bas, c’est fini, ils n’existent plus parce qu’ils veulent rayer de la mémoire des gens l’idée qu’il y a eu une administration occidentale à Hong Kong.

Qu’avez-vous pensé du récent Shadow’s Edge avec Jackie Chan, qui essayait justement de raviver ce cinéma-là ?

C.G. : Je n’aime pas beaucoup le film qui est plutôt un vague souvenir de ce qu’a pu être le polar de Hong Kong. On sent que la censure chinoise est derrière et qu’elle sabre tout ce qui peut dépasser Je préfère revoir les films de Kirk Wong comme Rock’n Roll Cop, Crime Story, les Ringo Lam, tout ça… Mais bon, les cinémas sont aussi appelés à disparaître, c’est ce qui fait d’ailleurs leur valeur. Aujourd’hui, les cinéphiles qui bouffent du western spaghetti, les bons comme les mauvais, veulent juste retrouver le goût inimitable d’un moment de l’histoire du cinéma qu’on ne retrouvera pas. Ce qui m’a plu dans le cinéma chinois récent, ce sont plutôt des exercices plus mythologiques comme Ne Zha 2, par exemple. Je dois avouer que je l’ai vu deux fois en salle et j’ai trouvé ça absolument incroyable, une fois passé le cap de la connaissance des mythologies chinoises. Pour quelqu’un qui n’est pas familier, la première demi-heure peut surprendre, mais il y a une heure et demie de combats entre dieux, qui sont dingues. Un moment de cinéma incroyable. Les deux volets de Creation of the Gods aussi sont vraiment épatants.

City on Fire © Metropolitan FilmExport

La nouvelle vague espagnole de l’horreur s’est aussi éteinte petit à petit, mais va peut-être ressurgir à un moment donné.

C.G. : Ils sont plutôt dans le polar politique maintenant. J’aime beaucoup ce que font Alberto Rodríguez et Rodrigo Sorogoyen. Ils sont vraiment très bons. Toujours avec cet acteur, Antonio de la Torre, qui est absolument partout : il squatte le cinéma espagnol à lui tout seul. Je ne sais pas comment il fait. Il ne doit pas dormir ! (Rires) Les cinémas sont amenés à se renouveler. L’arrivée de A24 et de films formidables comme Midsommar, Hérédité, The VVitch, It Follows, et plus récemment, Substitution – Bring Her Back, montre qu’il se passe quelque chose dans le cinéma horrifique américain. Certains fans appellent ça de manière péjorative l’elevated horror, en gros, horreur intello. Ce que j’aime dans ce cinéma, c’est justement qu’il ne tire pas un trait sur sa viscéralité. On peut faire un film viscéral qui soit en même temps sophistiqué. Les deux sont compatibles. C’est ce dont j’ai essayé de me souvenir en faisant un Retour à Silent Hill. Substitution – Bring Her Back le montre bien, il est les deux à la fois. C’est un film qui fait réfléchir et prend à l’estomac en même temps. Aujourd’hui, le cinéma d’horreur est aussi puissant parce que la période est catastrophique. Combien de temps encore avant qu’il y ait la guerre ? Et c’est là que le cinéma fantastique gagne sa puissance cathartique, qui nous permet d’évacuer ce stress permanent que nous impose le monde réel. C’est aussi pour ça que les gamins s’y réfugient. Et je les comprends bien. Dans les années 70 aussi, il y avait la guerre partout. Même si je ne le percevais pas toujours, l’ombre du Vietnam était partout dans les films américains. Quand j’allais voir Apocalypse 2024, qui est un très beau film, c’était une métaphore futuriste sur le Vietnam, magistralement écrite par Harlan Ellison. Massacre à la tronçonneuse, aussi, on le sait clairement. Toby Hooper était le caméraman d’actualités qui a filmé l’assassinat du tueur de Lee Harvey Oswald. Je crois que c’est ce qui a fait la puissance du cinéma des années 70 : l’angoisse sous-jacente. J’ai grandi avec ce cinéma qui était formidablement transgressif. Quand j’ai fait Starfix, c’était les années 80 qui étaient plutôt des années pop, rigolotes, insouciantes, que tout le monde regrette d’ailleurs. Après, les années 70, elles avaient l’air un peu con-con, mais objectivement, il y avait plein de choses bien. Il y a eu l’émergence de Steven Spielberg, de Joe Dante… Même le cinéma français des années 70, c’était La Chair de l’orchidée, La Meilleure façon de marcher, Le Trio infernal, Le Sucre, des trucs de dingue. C’étaient parfois des films déplaisants, extrêmement malaisants. Le Trio infernal c’est quand même Romy Schneider et Michel Piccoli qui dissolvent des cadavres dans de l’acide pendant une heure et demie. (Rires) Je me souviens que j’avais quatorze ans quand je suis allé voir La Chair de l’orchidée et le film m’avait impressionné. Charlotte Rampling qui crève les yeux des mecs qui veulent la violer, c’était quelque chose ! Après ça, les années 80 ont calmé sévère. Tout le monde avait des épaulettes, des vestes croisées roses… (Rires) C’est vrai que, brusquement, ça a été un peu un choc pour les gens comme moi qui avaient été élevés avec Chang Cheh et Sam Peckinpah. En même temps, c’est le moment où j’ai été journaliste. On essayait quand même de défendre des gens qui nous semblaient dignes des années 70, comme David Cronenberg, Abel Ferrara, et évidemment, le plus grand d’entre tous, David Lynch.

Propos recueillis le 23 janvier 2026.

Un grand merci à Vanessa Grellier, Sébastien Chenard et bien sûr à Christophe Gans qui ont rendu cet entretien possible.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).