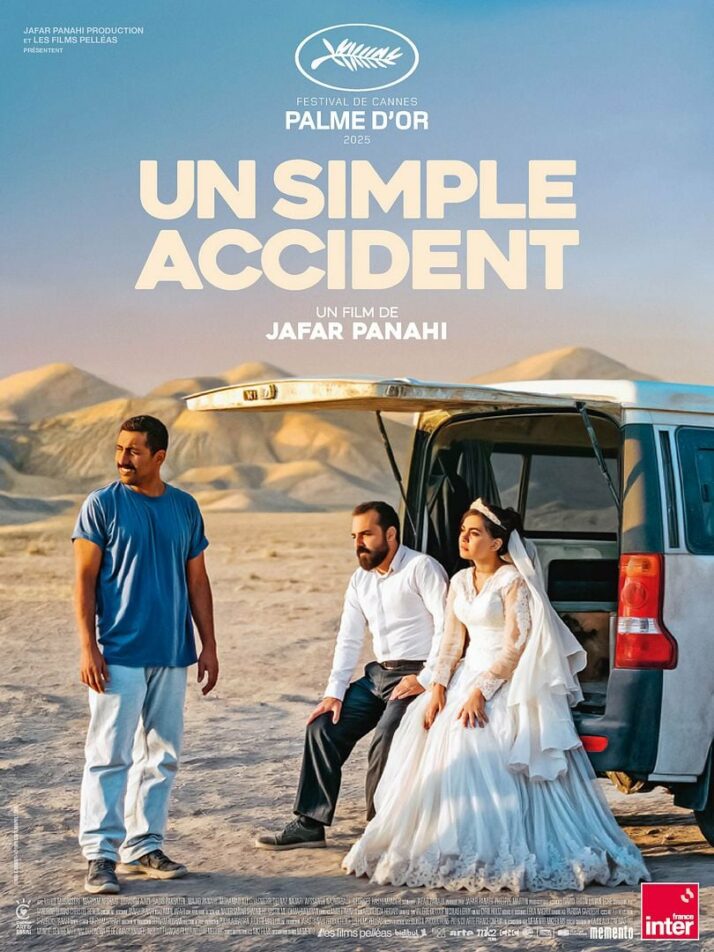

Dans la scène inaugurale d’Un Simple Accident, brillante et immédiatement convaincante grâce à une efficacité sobre qu’on ne voit plus tellement au cinéma, de ce côté-ci de la frontière entre la couleur et le noir & blanc, un père renverse un chien en voiture, et sa fille le pleure, puis se rebiffe contre papa, l’accusant d’avoir fait exprès, par pure méchanceté. L’homme, interprété par Ebrahim Azizi, a une mine calme et patiente, quoiqu’un peu fatiguée, et il porte sur son visage une barbe poivre et sel ainsi qu’un air de brave gars gentiment piétiné par la vie, qui doit composer avec les attentes de sa femme et celle de sa fille. Pourquoi cette dernière est-elle à ce point prête à le croire capable d’un acte si gratuit et sadique, quand tout indique la négligence ou à la maladresse, quand sa silhouette élancée et sa démarche claudicante, aussi, le mettent du côté des gentils, puisqu’elles ne le mettent pas du côté des méchants ? Parce que les enfants, dans la fiction, ont le pouvoir de voir la vraie nature des adultes, et que si papa ne crie pas, et que si papa ne pousse pas, ne blesse pas, ne menace pas, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il n’a jamais fait aucune de ces choses, sensibles à travers la grande barrière de son mystère, audibles à travers le silence de son présent. Très vite dans le film, d’autres personnages, d’abord Vahid (Vahid Mobasseri), un mécanicien, puis Shiva (Mariam Afshari), une photographe, vont tomber sur cet homme et le soupçonner d’utiliser un faux nom pour se cacher d’être « Eghbal la Guibole », un vétéran unijambiste qui a torturé, mutilé, ligoté, tabassé et longuement humilié pour le compte de l’État iranien. En faisant commencer son récit dans le regard d’une enfant, brusquement changé sur le paterfamilias par l’apparition d’un malheureux hasard qui n’en est peut-être pas un, et qui convoque toute la violence du passé avec lui, le réalisateur abonné aux festivals de Cannes Jafar Panahi lève élégamment le voile sur une figure taiseuse et rétive, nous permet de le voir comme faisant partie du camp de ceux qui ôtent la vie.

Copyright Les Films Pelleas

Plus tard, un concours de circonstance et un timing aussi malchanceux que suspect vont pousser Vahid à rencontrer la fille de l’homme, et à s’occuper d’elle dans un hôpital pendant que sa mère est inconsciente. Pour passer inaperçu, Vahid dit être l’oncle de la gamine, et celle-ci prend, en effet, les aises d’une relation filiale avec lui. Elle n’est pas intimidée par lui, alors qu’il est un inconnu et que la situation devrait être effrayante. Elle n’a pas peur de converser avec lui, d’être tactile avec lui, elle ne sait pas et nous fait du même coup oublier, que, quelques heures auparavant, Vahid projetait d’exécuter une revanche cruelle et pleine de gravité. Mais l’aurait-il vraiment fait ? Encore une fois, le regard de l’enfant perce les silhouettes qui peuplent le petit monde du film à jour, et invite le spectateur à s’adapter à elle. Il formate la mise en scène et nous fait penser à ce que Jacques Rancière et Leslie Kaplan disaient de la dramaturgie de Fritz Lang, dans leurs beaux textes sur Les Contrebandiers de Moonfleet, à savoir qu’elle s’offrait à la candeur de son héros-enfant, et déchargeait le monde du second degré qu’il ne voyait pas. Les sous-entendus et la duplicité caractéristiques de personnages douteux étaient poussés loin, hors horizon. La dureté et l’égoïsme d’un mentor dont on lui avait promis qu’il serait un ami cèdent, et le menteur devient effectivement digne de son admiration juvénile, à son contact. Les Contrebandiers de Moonfleet, comme Un Simple Accident bien après lui, égraine petit à petit les tensions, les contresens et les non-dits dont les adultes acceptent communément de voir leurs cœurs remplis, au profit de la vision lumineuse et éclairée que l’enfant a de son univers, lentement tirée du puits. Ce sont deux œuvres qui rebroussent chemin jusqu’à un temps de l’innocence perdue, et ce sont deux œuvres emballantes en ce sens, Un Simple Accident plus encore qu’à son tour, car la clarté formelle et le découpage direct sont rares, de nos jours. Lang et Panahi, de prime abord, sont des artistes radicalement différents – l’un a été influent à des moments importants de l’histoire du cinéma, dont les débuts du montage sonore (M le Maudit), et de là, l’apparition des personnages « acousmêtres » (ceux qui n’existent que par la voix, Le Testament du Docteur Mabuse), l’autre a vu son œuvre quelque peu parasitée par l’ingérence du gouvernement de son pays, et la nécessité de mettre celle-ci en fiction dans un méta-récit intéressant, mais aussi envahissant. Il est facile d’en connaître plus, en effet, sur les déboires juridiques de Panahi, et la manière dont il doit accepter des prix prestigieux par contumace, assigné à son pays par le régime, que sur son cinéma. Pourtant, il est évident qu’il y a quelque chose de l’un qui est désormais prolongé chez l’autre, en particulier dans cette œuvre qui ne commence pas pour rien avec une longue séquence de jeux de pénombre, dans laquelle l’ancienne victime épie l’ancien bourreau dans le noir. Descendance lointaine d’extraits de Furie, de J’ai le droit de vivre, ou de Chasse à l’homme.

Copyright Les Films Pelleas

Tout le long des 105 minutes qui composent sa durée, le long-métrage gardera une maitrise assez impressionnante de son sujet et de son rythme, ne « débordant » jamais, alors même que ses personnages hurlent et se déchainent, essaient de faire valoir leur point de vue face aux autres ; et ajoutant patiemment de nouveaux acteurs au fur et à mesure que le film en a « besoin », attendu que dans des scènes dans le désert ou l’arrière d’un van, ce sont les corps des différents intervenants qui structurent les cadres, les dynamisent, les reconfigurent en temps réel avec leurs mouvements, en l’absence d’éléments de décors dans un studio. En ceci, on a l’impression qu’il essaie de tisser ensemble le dispositif péri-documentaire des films connus de Panahi (Ceci n’est pas un film ou Taxi Téhéran) avec une précision de fiction mine de rien assez époustouflante. Quand il n’ébahit pas le critique par son humilité (notamment dans le cadre unique du festival de Cannes, d’où il est ressorti Palme d’Or face à des compétiteurs aussi pétaradants de modernité que Oui, Eddington ou Alpha), Un Simple Accident accroche son attention avec son adresse discrète, sa sympathie évidente et enthousiasmante à, dirons-nous, une cinéphilie cinéphile – celle qui aime analyser les changements de hauteur, dans un plan, celle qui se réjouit de va-et-vient excitants, d’interactions avec des diagonales, des lignes de fuite, et de variations de lumière.

Copyright Les Films Pelleas

Les dialogues sont limpides, les enjeux sont de l’eau de roche. Aux reproches d’anachronisme et de didactisme qu’on pourrait lui faire, Panahi semble citer les films « à sujet » des maîtres allemands comme précédents, et s’enracine dans un cinéma artistiquement réfugié ou exilé, à mettre en continuum avec des Billy Wilder et des Douglas Sirk, qui ont fui l’Allemagne nazie. Ces échos internationaux à travers le temps, c’est la compatriote de Panahi, la bédéaste-réalisatrice Marjane Satrapi qui les explique le mieux : « La différence entre vous et votre gouvernement est bien plus grande que la différence entre vous et moi. Et la différence entre moi et mon gouvernement est bien plus grande que la différence entre moi et vous. Et nos gouvernement sont plus ou moins les mêmes. » D’un régime oppressif à un autre. La fin d’Un Simple Accident a marqué les festivaliers qui l’ont vu. C’est parce que, après un film passé à entretenir le doute, l’ambiguïté (l’homme à la prothèse est-il bien Eghbal ? Après tout, ce dernier n’a jamais été vu, juste entendu : il bandait les yeux de ses victimes), après avoir poussé son petit groupe de personnages blessés et disparates à réagir à une vacance, un évitement en forme d’homme (Eghbal ne peut pas être vraiment présent, puisqu’il est caractérisé par sa parole, et que l’homme mystérieux en est vite privé), Panahi redonne au son la dimension enveloppante, primordiale, identificatrice et mortifère qu’il avait dans les scènes d’introduction, et qu’il a dans les films de Lang. L’acousmêtre renaît, et c’est à nous de vivre dans son pays, de Caligari à Hitler à Eghbal à Abolqasem Salavati.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).