© Re:Voir

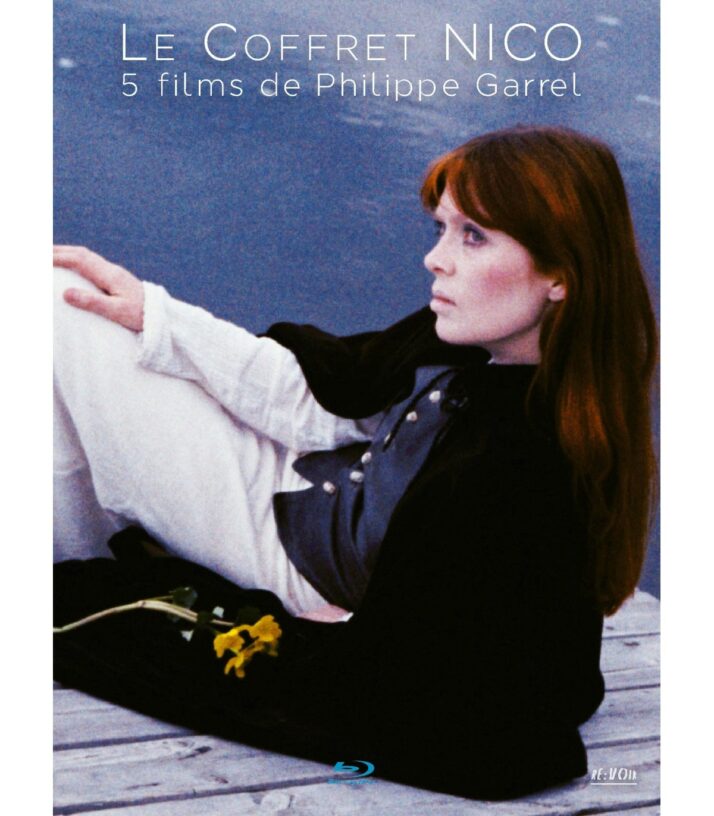

La sortie chez Re :Voir d’un coffret regroupant les œuvres que Philippe Garrel a tournées avec Nico est un événement. En effet, si on excepte La Cicatrice intérieure existant déjà sur support physique, les autres films sont d’authentiques raretés, quasiment invisibles en dehors des projections à la Cinémathèque ou d’atroces copies délavées (parfois issues de films directement enregistrés depuis une projection en salle) circulant chez les internautes.

Découvrir Le Berceau de cristal, Un ange passe ou le court-métrage Athanor dans de splendides copies restaurées permet de replonger de manière idéale dans ce corpus méconnu de l’œuvre garrelienne, entièrement voué à « l’art pour l’art ». La période Nico constitue, en effet, l’essentiel de la période « johannique » du cinéaste, définie par Thierry Jousse en référence à la figure mystique de l’apôtre Jean et incarnant une parole « visionnaire ». Viendra ensuite, en opposition, sa période « paulinienne » durant laquelle Garrel devient, à l’instar de l’apôtre Paul, « l’homme du sens, le scribe qui doit écrire le récit… » et qui revient alors inlassablement sur les figures de sa jeunesse (Nico mais aussi Jean Seberg, Frédéric Pardo…).

Signalons d’emblée la seule petite frustration (sinon déception) qu’ait fait naître ce splendide coffret. En 1978, Philippe Garrel tourne un film avec une caméra à la manivelle en hommage à Henri Langlois qui venait de mourir : Le Bleu des origines. Le film dure une cinquantaine de minutes et fait partie des œuvres quasi-invisibles du cinéaste. Or s’il est bien annoncé dans le coffret, le nouveau montage présenté dure… une dizaine de minutes ! Difficile, donc, en dépit de la beauté des images, de prétendre avoir vu réellement l’œuvre originelle et on s’explique difficilement ce parti-pris pour le moins déconcertant.

Cette réserve posée, les autres titres proposés justifient amplement la possession de ce coffret. Avec Nico, Garrel s’engage dans un nouveau processus créatif qui l’éloigne des soubresauts du monde (qu’il avait enregistré, par exemple, dans Actua 1 ou, de manière plus métaphorique, dans La Concentration et Le Révélateur) pour se réfugier dans les hautes sphères de l’Art et d’un imaginaire empruntant aussi bien à la peinture qu’aux légendes médiévales (le fameux athanor des alchimistes). Au cours de cette période, la parole se raréfie quand elle ne disparaît pas complètement (Les Hautes Solitudes – dont on voit seulement quelques extraits en supplément- Athanor et Le Bleu des origines sont des films muets) et Garrel invente un cinéma de visionnaire.

A ce titre, l’exemple du court-métrage Athanor est particulièrement éclairant. En 20 minutes et 13 plans, Garrel tente de renouer avec les alchimistes médiévaux pour transfigurer le plomb du réel en or. Son film, sans réel récit sinon une sorte de quête énigmatique d’un personnage silencieux (Nico), est une splendeur visuelle permanente. Tous les plans sont composés avec un souci pictural évident et un attachement à la lumière très précis. L’œuvre a beau être d’un dénuement total, elle est d’une beauté fascinante et envoutante. Nico, au cœur de l’image, semble établir un « dialogue » avec les éléments : le feu, l’eau d’une rivière au cœur d’un imaginaire médiéval (un château). Garrel invente une écriture cinématographique aussi primitive (le retour au muet) que sophistiquée et qui parvient à saisir de multiples émotions en-dehors du langage.

© Re: Voir

Dans La Cicatrice intérieure, le langage se réduit quasiment aux cris que pousse Nico. Le film ne « raconte » rien et préfère imposer une présence au monde. Les premiers mots (qui seront pourtant très rares dans ce film quasiment muet) de la comédienne seront une question posée à Philippe Garrel acteur : « où nous emmènes-tu ? ». Interrogation qui sera également celle du spectateur face à une œuvre qui va s’employer à détruire tous nos repères connus, qui va privilégier la vision à la narration, la poésie au récit en prose…

Où nous emmène le cinéaste ? Dans le désert où il nous offre de splendides plans-séquence que traversent des personnages énigmatiques. Un couple qui se déchire dans un premier temps. L’homme (Garrel) reste mutique tandis que la femme (Nico) hurle son désespoir et confie ses larmes à la caméra en criant qu’elle ne peut plus respirer. L’incommunicabilité à la manière d’Antonioni est figurée ici de manière radicale : plus de psychologie mais un cri primal et un mal-être au monde ontologique. L’homme disparaîtra et viendront ensuite un enfant tirant un cheval, un cavalier nu sur sa monture (Pierre Clémenti) et un bébé sur une sorte de glacier.

Revoir aujourd’hui La Cicatrice intérieure, c’est réaliser à quel point Garrel a pu influencer certains cinéastes comme Vincent Gallo (The Brown Bunny) ou Gus Van Sant (Gerry). Déjà le cinéaste se rendait dans le désert pour éprouver les limites de la représentation et figurer une sorte de déréliction généralisée. L’une des plus fameuses scènes du film est sans doute ce magnifique travelling circulaire qui montre Garrel marcher longuement dans le désert pendant que retentit le Janitor of Lunacy de Nico avant que le spectateur constate qu’il revient indéfiniment à son point de départ. Le cercle est sans doute la figure qui symbolise le mieux La Cicatrice intérieure, comme une sorte d’enfermement qui caractérise les personnages des premiers films de Garrel : le huis-clos de Marie pour mémoire, les barbelés du Révélateur (grand film sur l’oppression) et l’infinie solitude de Jean Seberg dans Les Hautes Solitudes.

Mais à ces thématiques très modernes de l’angoisse existentielle et de l’incommunicabilité se mêle chez Garrel une sorte de retour aux origines. Ses premières œuvres sont marquées par les récits bibliques (voir Le Lit de la vierge) ou mythiques. Ce qui frappe dans La Cicatrice intérieure, c’est à la fois l’extrême dénuement de l’œuvre (pas de scénario, trois personnages dans le désert, une succession de plans-séquence) et la splendeur formelle de l’ensemble. Les plans de Garrel, admirablement composés, évoquent aussi bien certains pans du cinéma expérimental (Warhol, Snow) que la peinture préraphaélite avec son archer nu sur son cheval et ce bébé sur une sorte de nuage de glace lui donnant des allures angéliques.

Le film vaut surtout comme « trip » hypnotique. Chef-d’œuvre d’un certain cinéma psychédélique, La Cicatrice intérieure est une invitation au voyage, un rêve (ou cauchemar) éveillé qu’il faut regarder « sans se poser de questions » (comme le recommande lui-même Garrel).

Son romantisme désespéré, son dandysme assumé (voir la tenue de Garrel pour marcher dans le désert) et les chansons déchirantes de la grande Nico n’ont pas fini de nous envouter et de nous hanter.

© Re:Voir

© Re:Voir

Un ange passe, tourné en 1975, renoue avec la parole après Les Hautes Solitudes. Garrel filme son père (Maurice) en pleine conversation avec Laurent Terzieff. Tandis que certains passages font presque figure de films familiaux (Garrel évoquant ses voyages au Maroc et son incapacité à aller en Inde en raison de son incapacité à subir la misère de plein fouet ; Terzieff demandant à son comparse où il était au moment du Révélateur…), d’autres sont clairement joués, à l’instar de cette scène où, couché sur un divan, Terzieff s’adresse à Garrel comme à un psychanalyste. Le cinéma (où l’on « paye pour voir ») est assimilé à la psychanalyse comme ouverture sur l’inconscient. Mais chez Garrel (du moins, à cette époque), la parole est un leurre et elle est sans arrêt contrariée. Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon échangent quelques mots dont on ne comprend pas toujours la teneur mais ces dialogues ne font ni sens, ni récit. Tout au plus devine-t-on dans leurs regards une certaine séduction qui s’exerce réciproquement. Quand la même Bulle Ogier s’adresse à Maurice Garrel, elle lui apprend qu’elle connaît parfaitement les cartes du ciel (on dirait déjà la magicienne de Duelle de Rivette) mais qu’elle n’entend rien aux cartes terrestres. Paroles anodines en apparence mais qui placent le film dans une autre dimension que celle de la pure logique rationnelle et d’un espace clairement défini. La plupart du temps, alors que les individus continuent de parler, le son disparaît, laissant la primauté à l’image. Même si elle tente d’émerger çà-et-là, la parole perd sa puissance. Garrel renoue alors avec son sens du gros plan, ces visages silencieux, baignés dans un un noir et blanc primitif, vibrant comme dans un Screen Test de Warhol ou, plus tard, un Cinématon de Gérard Courant.

Un ange passe reste néanmoins le film qui annonce le plus le retour à la parole de Garrel dès L’Enfant secret. Le cinéaste affine son art du portrait et sa manière de faire du cinéma comme s’il arrachait des pages d’un journal intime (que son père y tienne une place centrale n’est pas anodin). L’aspect « visionnaire » de l’œuvre reste associé à Nico qui ne dit pas un mot et dont le visage semble hanter et irriguer le reste du film. A la fois inaccessible (ces gros plans qui disent sa solitude, son mal-être…) et proche (une scène de nu assez inédite chez Garrel mais qui traduit à la fois sa proximité et son intimité avec le sujet filmé), Nico donne au film une lueur spectrale et funèbre que corroborent les titres de ses chansons extradiégétiques. Sa présence, plus « réelle » lorsqu’elle est filmée en concert dans la cathédrale de Reims, se révèle aussi plus lointaine puisqu’elle est filmée en plan large à cet instant.

Nico et les autres, l’image et la parole : Un ange passe est le film des antagonismes irréconciliables. Une œuvre dépouillée qui sidère sans doute moins que les grands titres picturaux de Garrel mais qui émeut par sa manière de tourner autour d’un secret inaccessible.

© Re:Voir

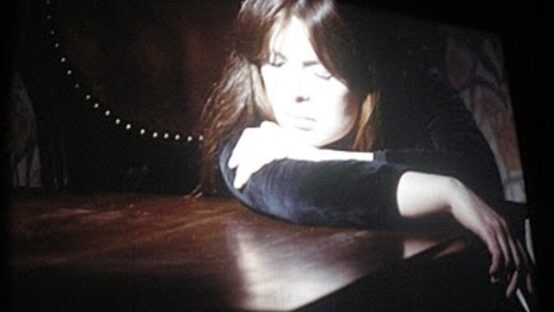

Le Berceau de cristal (1976) renoue avec cette veine picturale de visionnaire. Impossible, une fois de plus, à résumer, le film est une rêverie composé essentiellement de gros plans de Nico qui lit, fume ou écrit. Garrel fait du cinéma comme on écrit une poésie : il ne respecte aucune des règles de la narration ou de la prose, fait éclater le récit traditionnel et nous plonge dans un univers onirique et pictural irrigué par un indécrottable romantisme. Le cinéaste apparait lui-même dans son film et joue de manière assez habile sur la question du point de vue. Cinéaste, il fait de Nico sa muse et l’objet de toutes ses attentions. Il la filme dans des clairs-obscurs rappelant aussi bien Georges de la Tour que le Caravage. Mais Nico écrit également, brouillant alors nos repères quant à la teneur des images : est-elle « rêvée » par Garrel ou épouse-t-on son univers mental, à l’instar de ses moments où sa voix surgit, off, pour dire une chanson (un poème ?) ? Le film joue régulièrement sur ces basculements des points de vue et sur le brouillage des repères. Nous voyons, par exemple, le peintre Frédéric Pardo au travail, élaborant un de ses tableaux. Surgissent alors des visions de Dominique Sanda entourée de fleurs, comme autant de tableaux bucoliques dignes des peintres préraphaélites. L’artiste semble l’unique maitres des lois qui régissent son univers. Chez Garrel, le cinéma s’inscrit dans la continuité de ces autres arts (poésie, peinture…) et il cherche ici à revenir à une forme d’expression pure et primitive : des visages et l’enregistrement de gestes anodins même si le seul épisode « dramatisé » du film (le suicide de Nico) nous rappelle également la violence inhérente au médium (l’enregistrement de la « mort au travail »). L’ensemble est accompagné par la mythique musique planante d’Ash Ra Tempel qui accentue la dimension psychédélique et onirique d’un film qui demande aux spectateurs d’abandonner tous leurs repères habituels. D’aucuns pourront trouver cela étouffant ou parfaitement ennuyeux. Mais pour peu qu’on accepte de se laisser aller, Le Berceau de cristal et sa fulgurante beauté se révèlent aussi fascinants qu’hypnotiques.

© Re:Voir

***

Coffret Nico : 5 films de Philippe Garrel

La Cicatrice intérieure (1970) avec Nico, Philippe Garrel, Pierre Clémenti

Athanor (1972) avec Nico, Musky

Un ange passe (1975) avec Nico, Maurice Garrel, Laurent Terzieff, Bulle Ogier, Jean-Pierre Kalfon

Le Berceau de cristal (1976) avec Nico, Philippe Garrel, Dominique Sanda

Le Bleu des origines (1977) avec Nico, Zouzou (nouveau montage de 12 mn)

Bonus : Les Hautes Solitudes (1974) (extraits de 5 mn) + Livret bilingue 48 pages.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).