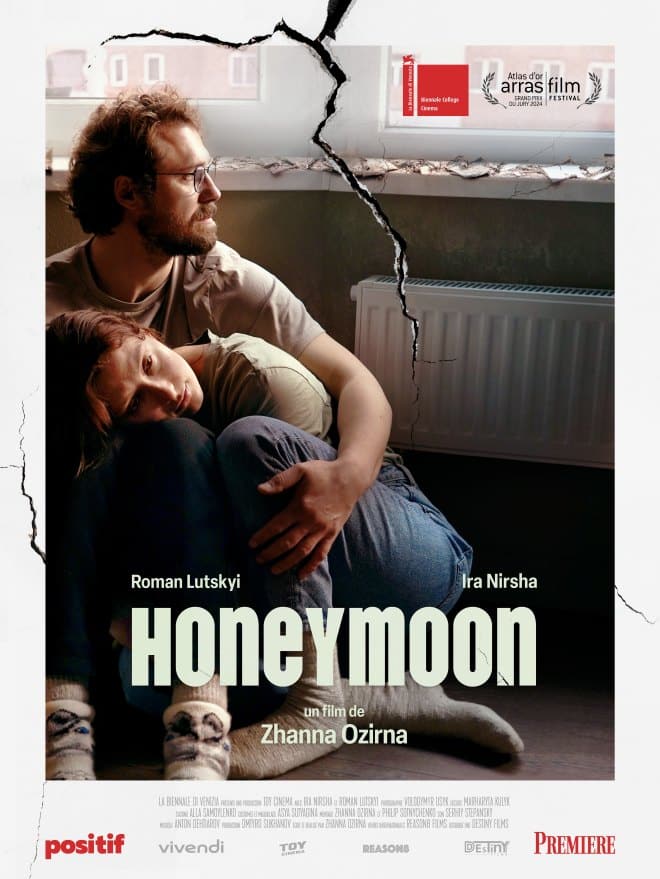

Le 24 janvier 2022, l’invasion russe visant à annexer l’Ukraine changea la face de l’Histoire moderne de l’Europe, jetant des bombes sur un territoire devenu depuis quelques temps un baril de poudre jouxtant un incendie. Honeymoon, premier long métrage à sortir en France de la cinéaste ukrainienne Zhanna Ozirna, concentre ce conflit aux enjeux internationaux majeurs à l’échelle d’un appartement dans une petite ville attendant d’abord de façon anxieuse les premières incursions russes avant de recevoir progressivement des pluies de bombes et de subir les atrocités d’une guerre sans loi (la Convention de Genève semble généralement n’exister que pour être contournée). Dans cet appartement, Olya et Taras (Ira Nirsha et Roman Lutskyi, impressionnants et portant le film sur leurs épaules), jeune couple fraîchement emménagé décidant de ne pas fuir leur logement, refuge aussi frêle face aux missiles que fort dans sa capacité à permettre l’invisibilisation de la brutalité. De jour en jour, la réclusion et la proximité de la tragédie rend la vie intenable, et la raison d’Olya de plus en plus vacillante.

Espaces cloisonnés (R. Lutskyi, I. Nirsha) (©Destiny Films)

La violence du propos du film d’Ozirna provient justement de cette circonscription géographique et des effets de l’invisibilisation de la violence qui la rend paradoxalement encore plus abjecte et terrible. De ce point de vue, Honeymoon n’est pas sans rappeler La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer (2023), qui permettait de considérer la barbarie nazie d’un simple point de vue sonore, la violence s’exerçant par un réseau complexe de signes que l’on pouvait aisément interpréter du fait de notre connaissance des événements. Certains avaient parlé de négationnisme du fait de cette mise hors-champ de l’horreur chez Glazer, alors même que la mise en évidence des signes montrait tout à la fois la volonté d’oubli de ceux qui exerçaient la barbarie et la trace indélébile de la violence gravée dans le marbre des mémoires sensorielles. Honeymoon fonctionne de la même façon, faisant de l’incursion russe en Ukraine un bain sonore et vibratoire assourdissant, faisant ressentir la terreur des bombes, et de cette sensation une manière de la rendre hyperréelle. La menace encercle l’espace clos, toujours à la limite d’envahir le cadre restreint du lieu géographique et du cadre, le film revêtant alors une terreur finalement assez peu éloignée des logiques régentant un certain cinéma d’épouvante. Cela est particulièrement prégnant lors d’un instant du film d’Ozirna : quelques temps après les bombardements, l’armée russe s’introduit dans l’immeuble qu’habite le jeune couple, défonce la porte des voisins ; les hurlements glaçants des victimes et des bourreaux saturent l’espace sonore, ceci jusqu’au moment où l’on comprend que les soldats violent la femme assaillie, juste de l’autre côté du mur. Dissimulée par la cloison faisant écran, l’horreur se situe de fait hors-champ, à l’abri du voyeurisme malsain, mais semble toujours susceptible de surgir dans le cadre, l’arbitraire de l’incursion de la violence belliciste pouvant toucher n’importe qui et n’importe quel lieu, de la même façon que les bombes auraient pu toucher au hasard l’immeuble dans lequel s’inscrit le récit.

Un extérieur invisibilisé (©Destiny Films)

La force démente de Honeymoon se trouve justement dans la maîtrise de la mise en scène de Zhanna Ozirna, dans cette manière de rendre la brutalité constamment tangible mais toujours à distance des regards et, ce faisant, d’une complaisance rebutante qui aurait sans conteste affaibli son propos. De tous les pores du film, la mort transpire sans pour autant qu’on arrête de vivre ou de vouloir survivre dans cet appartement-mausolée où les dépouilles de Taras et Olya continueraient de respirer, de s’alimenter tant que faire se peut, de faire l’amour, de converser, de garder un espoir s’amenuisant au fur et à mesure des jours. Cette idée d’un lieu de vie qui prendrait également des allures de caveau intervient dès la séquence d’ouverture : le couple modélise dans son nouvel appartement la place que prendrait un canapé qu’il compte acheter, ceci en collant au sol et au mur des bandes de chatterton. Afin de mesurer parfaitement la taille du meuble, Taras s’allonge dans ce sofa virtuel, presque brechtien par son mélange d’abstraction et de concret, et envisage dans le même temps symboliquement sa propre fin, le rectangle noir évoquant les mesures de son prochain cercueil parfaitement rectangulaire et mesuré au cordeau. Honeymoon brille par ces détails qui n’en sont pas, annonciateurs d’une catastrophe humaine inenvisageable que le film va s’évertuer à documenter, faisant du quotidien exsudant la mort sans en être conscient une forme de folie, et de la folie absurde de la guerre le quotidien d’un couple métonymique de l’ensemble des Ukrainiens.

Contrechamp de la guerre dans un appartement-bunker (I. Nirsha, R. Lutskyi) (©Destiny Films)

Ce glissement vers l’aliénation de plus en plus prononcée de ce couple ballotté par une crise terrible, et particulièrement vers celle d’Olya, évoque dans son dernier quart le « cinéma d’appartement » de Roman Polanski, et peut-être plus particulièrement l’un des chefs-d’oeuvre du cinéaste polonais, Répulsion (1965). A l’instar du personnage incarné par la jeune Catherine Deneuve, Olya, sculptrice enfermée dans son logement, incapable de s’exprimer par le biais de cet art qu’elle ne peut exposer, entravée par les murs de l’appartement et le tapis de bombes russes, développe une folie claustrophobique de plus en plus intense, influençant jusqu’à la mise en scène d’Ozirna qui resserre ses cadres au fur et à mesure du long métrage. De ce point de vue, le lieu et sa mise en scène deviennent personnages à part entière, concrétisations de l’espace mental d’une jeune femme dont la raison semble plus attaquée par les bombes que son environnement physique, âme devenue champ de bataille et territoire en ruines. Le caractère oppressant du dernier quart accentuant encore l’angoisse des agressions armées et de leurs conséquences aussi cachées des regards des personnages qu’ultra-visibles du reste du monde achève de faire de Honeymoon un grand film désespéré sur le chaos du contemporain, sur l’aliénation qu’il provoque et sur le caractère illusoire d’une porte de sortie vers un monde plus apaisé. Petit chef-d’oeuvre laissant dans un drôle d’état d’amertume et de sidération.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).