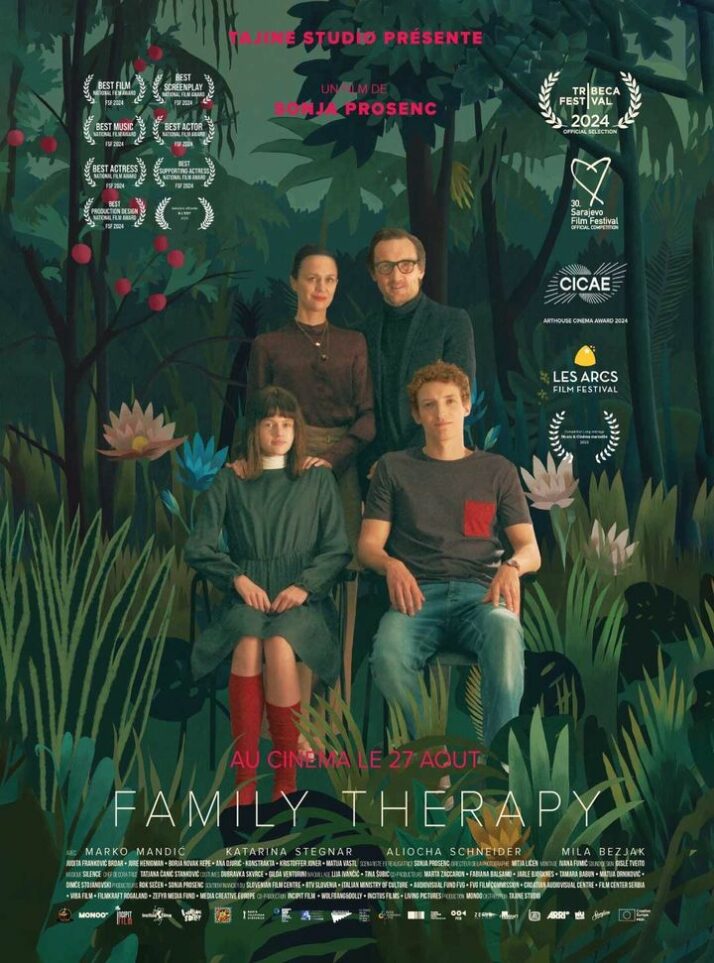

Le démarrage du premier film à sortir en France de la réalisatrice slovène Sonja Prosenc, Family Therapy, intrigue d’abord et promet beaucoup. Musicalement habillé par un extrait du King Arthur d’Henry Purcell, le premier plan montre une voiture vétuste entrant au ralenti dans le champ, y tombant en panne et y prenant feu, avant qu’une autre automobile, plus luxueuse et confortable, la dépasse lors des plans suivants. Les occupants de ce second véhicule se rendent à l’aéroport afin d’accueillir un jeune garçon, Julien (Aliocha Schneider), fils encore inconnu d’Aleksander (Marko Mandic), chef émoussé de la famille Kralj également composée de son épouse Olivia (Katarina Stegnar) et de leur fragile fille Agata (Mila Brezjak). Nous percevons tout de suite que le film de Prosenc va tout à la fois reconduire le récit du « ver dans le fruit » (un être intervenant dans un système familial bien cadré qu’il va progressivement faire imploser), ainsi que le portrait en coupe d’une bourgeoisie paranoïaque vivant en autarcie. La mise en scène de cette ouverture capte néanmoins l’attention, adoptant presque les postures d’un burlesque cinétique proche de celui du duo belge Abel et Gordon, la fixité de la caméra entrant en contradiction avec le mouvement de tout ce qui l’entoure (ici par l’entremise amusante d’un tapis roulant), créant une opposition marquée entre l’immobilisme de la famille Kralj et un monde en symbiose avec le déroulement du temps, dont semble faire partie le personnage de l’intrus Julien.

Le jeu des tapis roulants (K. Stegnar, M. Mandic, A. Schneider, M. Brezjac) (©Tajine Studio)

Sourire en coin, indépendance fichée dans son corps et son esprit (il sort quand bon lui semble, et c’est déjà un signe de rebellion), ne parlant pas le slovène et introduisant les langues française et anglaise au sein de ce foyer réglé comme une horloge suisse, apte à faire bouger les lignes de bienséance et d’apparences de genre lors des réceptions publiques données par les époux Kralj (son visage maquillé comme une voiture volée lors d’un discours de son père biologique), Julien s’apparente à cette petite aiguille pointue qui perforera la mince paroi de la bulle protectrice abritant cette famille bourgeoise et nantie d’un monde extérieur qui n’est rien moins que la réalité, celle-là même que leur voiture dépassera sans même l’affronter en croisant l’épave encore fumante de cette autre famille devenue nécessiteuse par accident du destin. Lorsque celle-ci réapparaîtra dans le cours du récit, elle sera envisagée avec une méfiance méprisante par les Kralj et avec une certaine forme de chaleur humaine par Julien, qui s’y reconnaît comme dans une sorte de miroir social. Pourquoi Julien fait-il imploser l’équilibre de cette famille ? Tout simplement parce qu’il incarne le monde réel duquel les Kralj voudraient littéralement se protéger.

Même si elle n’est pas neuve, cette opposition de classes, d’ordre presque chabrolienne, pourrait aboutir à de nouveaux constats, à une nouvelle façon de les mettre en scène, d’autant que la maîtrise formelle de Sonja Prosenc, composant avec brio ses plans d’une grande beauté glacée, ne fait aucun doute. Mais sous ce glacis graphique se dissimule la donnée attendue, très habituelle et trop démonstrative, d’une bourgeoisie nécessairement enfermée dans ses carcans sociaux, bloquée dans la rigidité des cadrages comme elle l’est dans cette maison où tout est mis sous clef, jusqu’aux étrangers que l’on ne peut considérer autrement que malhonnêtes par essence et dont on ne peut s’isoler que par la réclusion. Car tout est réclusion chez les Kralj, jusqu’à la fille de la famille, Agata, jeune cancéreuse enfermée par des parents aussi soucieux de sa santé que des apparences, et qui ne peut enfin quitter sa prison dorée que par l’entremise de Julien, personnage entrant dans le foyer pour mieux faire sortir, permettant par son insertion dans les carcans bourgeois d’en repousser les limites et de permettre à l’air de rentrer et à ses membres de s’en libérer.

Complicité libératoire d’un frère et d’une soeur (A. Schneider, M. Brezjak) (©Tajine Studio)

De même que l’usage de la raideur glacée pour représenter celle d’une classe sociale faisant de la sécurité vis-à-vis du monde extérieur son utopie (les réalisateurs autrichiens Daniel Hoesl et Julia Niemann employaient les mêmes stratégies formelles l’an passé pour réaliser Veni Vidi Vici), la série de métaphores montrant cette libération ne sont pas sans être elles non plus un peu trop facilement illustratives. Nous relèverons deux d’entre elles : la première montre une vitre épaisse accidentellement abîmée lors d’une réception, sur laquelle Aleksander, ivre, s’est effondré ; dès le lendemain, l’éclat sur la baie vitrée s’élargit, jusqu’à la briser totalement et à faire du cocon domestique ultra-sécurisé un lieu littéralement ouvert aux quatre vents. Ou la bourgeoisie devenue une part du monde réel, où l’air et les feuilles mortes ont enfin droit de cité. La seconde est une métaphore filée tout au long du film, montrant Aleksander obsédé par l’idée de permettre à toute sa famille (Julien inclus, après avoir été intrus) de s’embarquer dans un voyage dans l’espace proposé au panel restreint des ultra-riches. Cette forme de séjour apparemment libératoire s’apparente à un leurre : il n’y a pas plus clos qu’un voyage dans les univers stellaires, entre la navette dont on ne peut sortir sans équipement isolant lui-même du monde extérieur et le vide abyssal dans lequel les nantis pouvant se permettre cette onéreuse escapade flotteront comme une bulle de savon du même ordre que celle dans laquelle ils s’isolent de la réalité sur la terre ferme. La chute du fantasme, par un concours de circonstances que nous ne raconterons pas, permet là encore aux personnages d’affronter le réel, de se dénuder face à lui comme on le ferait d’un fil électrique dont on enlèverait l’isolant protecteur.

Un homme face à son fantasme de liberté (M. Mandic) (©Tajine Studio)

Tout ce réseau d’images trop explicites, cette volonté à l’illustration un peu simpliste, empêchent Family Therapy de respirer pleinement, de faire montre de l’originalité dont Prosenc pourrait être capable, de développer la toxicité des personnages entre eux ne s’exprimant ici que dans les scènes de sexualité impromptue (c’est le tribut habituel payé au Théorème de Pasolini [1968], référence du genre), de dérégler toutes les routines dans la caractérisation de personnages trop attendus. En résulte un long métrage un peu frustrant, dont la froideur généralisée anesthésie une proportion considérable des possibles promis par sa remarquable ouverture et par la maîtrise du cadre de Sonja Prosenc, et tombant de ce fait souvent dans le tout-venant sans surprise du genre et du constat social qu’il recèle.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).