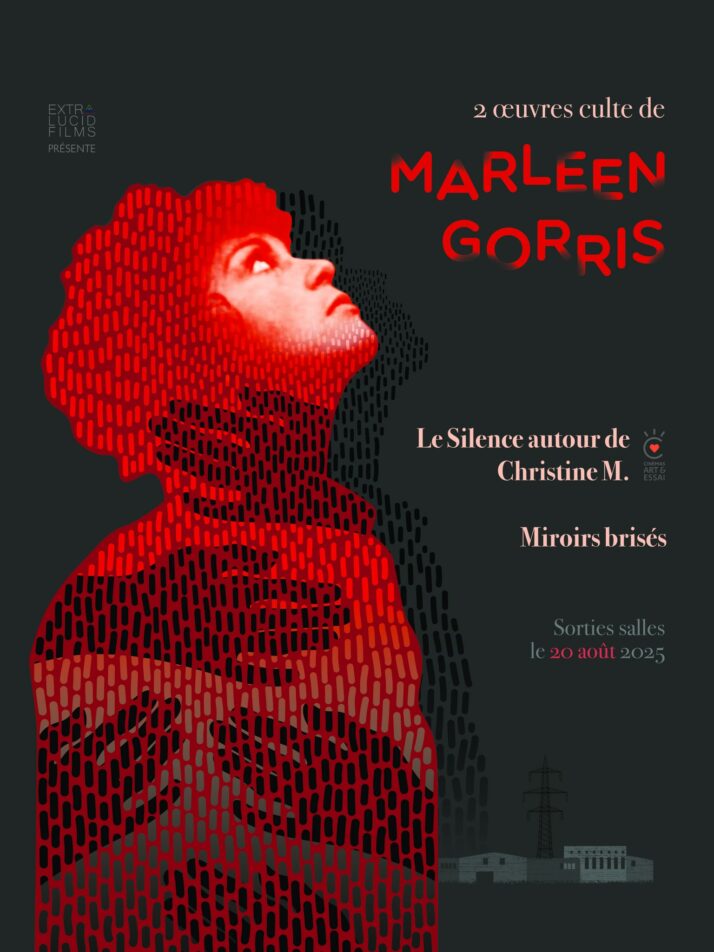

Marleen Gorris a véritablement émergé aux yeux du monde lors de la sortie d’Antonia et ses filles (Antonia’s Line, 1995), son quatrième long métrage, pour lequel elle a remporté l’Oscar du meilleur film étranger. Son cinéma féminin et féministe a alors gagné en visibilité, prenant une place certaine dans le cinéma anglo-saxon et américain indépendant (Mrs. Dalloway [1997] ; La Défense Loujine [The Luzhin Defence, 2000], jusqu’à participer à la mise en scène de la série The L Word. Il y eut cependant une vie avant cette trajectoire anglophone dans la filmographie de cette cinéaste néerlandaise ; ExtraLucid Films a la très bonne idée de distribuer ses deux premières œuvres, Le Silence autour de Christine M. (De stilte rond Christine M., 1982) et Miroirs brisés (Broken Mirrors, 1984), en avance sur leur temps du fait de leur discours corrosif, brutal, traitant de l’emprise de la masculinité sur des femmes dont la rebellion, qui, d’affront en affront, a pris de le temps de chauffer à petit feu, explose de façon aussi inattendue que libératrice.

Le Silence autour de Christine M., ou la remise en cause de la défense

Le premier long métrage de Marleen Gorris prend l’allure d’un film de procès. Les accusées sont trois femmes : Christine (Edda Barends), Annie (Nelly Frijda) et Andrea (Henriëtte Tol), mises en détention pour le meurtre du gérant d’un magasin de vêtements. Un profil psychologique des trois tueuses est demandé à Janine van den Bos (Cox Habbema) qui, au fil des entretiens, développe une connivence voire une intimité réelle avec elles, même si Christine refuse implacablement de lui parler. Quel sens donner à ce mutisme acharné ?

Mutisme et parole (E. Berends, C. Habbema) (©ExtraLucid Films)

La rigueur frappe d’emblée lorsqu’on voit Le Silence autour de Christine M. : rigueur du récit, ouvrant sur le portrait quelque peu désespérant de la vie des trois accusées ; rigueur, par ricochet, de leur caractéristion, le film élaborant le portrait de femmes capables d’encaisser la domination dont elles sont les victimes d’abord plus ou moins consentantes, avant qu’inexplicablement, pour une peccadille, les coutures de ce consentement lâchent d’un seul coup. Domination conjugale pour Christine, femme au foyer se chargeant toute la journée de son enfant en bas âge pendant que son mari sans considération va gagner la pitance de la famille ; domination professionnelle pour Andrea, secrétaire pour un patron inconséquent qui tout à la fois reconnaît ses talents dans cette profession de l’ombre mais ne semble tolérer qu’elle sorte des limites de sa fonction, ne lui laissant aucune opportunité d’évoluer au sein de la société pour laquelle elle travaille et lui préférant les analyses de ses collègues masculins ; domination sociale pour Annie, patronne d’un bar à population majoritairement masculine, encaissant à longueur de journéeles réflexions pas toujours finaudes de sa clientèle en usant de sa gouaille un peu gueularde pour se faire respecter. Le meurtre dont elle se rendent coupables, réaction à un vol à l’étalage de Christine constaté par le patron de la boutique qui, dépositaire du nouveau pouvoir dominant qu’il exerce (il est en droit d’appeler la police), va se retrouver victime expiant toutes les situations précédentes, prend alors l’apparence d’un trop-plein provoqué par le ras-le-bol de ces femmes s’acharnant sur leur proie (la scène du meurtre, montée en flashback au cœur du film, sidère par sa brutalité sèche). Le vol semble en effet moins motivé par la volonté compulsive de posséder les vêtements que par celle d’en découdre avec ce vendeur masculin malchanceux, qui a eu le double malheur d’être un homme et d’être là, victime aléatoire d’un geste criminel qui aurait pu toucher un autre quidam.

Trois femmes dominant le corps au sol (H. Tol, E. Berends, N. Frijda) (©ExtraLucid Films)

Alors qu’Annie et Andrea se montrent loquaces sur leur vie et sur les rancoeurs qui les assaillent envers une société masculiniste qui les a poussées à bout, expliquant un meurtre non pas prémédité (les trois femmes ne se connaissaient pas) mais néanmoins profondément assumé, Christine s’enferme dans un mutisme passionnant puisque recelant intrinsèquement le propos d’un film qui n’est pas sans être parcouru de façon souterraine d’une fibre militante. Cette obstination au silence après le meurtre ne semble que redoubler celui qu’on a imposé à cette femme ordinaire, « sans qualités » pour paraphraser Robert Musil, et dont le geste criminel se fait à lui seul discours, s’expliquant de lui-même, comme une conséquence inéluctable du joug inconfortable de la condition dans laquelle on l’a recluse.

Eclat de rire (E. Berends, H. Tol, N. Frijda) (©ExtraLucid Films)

Le procès devient alors une mise en lumière paradoxalement libératoire malgré l’engeôlement probable qui s’ensuivra pour les futures condamnées : jugées par une assemblée d’hommes, seulement défendues par la psychiatre Janine dont on moque explicitement la parole et les analyses (ce personnage peut être considéré comme la quatrième accusée tacite, se dressant elle aussi devant une domination maritale et professionnelle grandissant tout au long du film du fait d’une parole de plus en plus libre donc compromettante), elles ne peuvent que considérer la justice exercée que par un éclat de rire tonitruant, tout autant marque d’indignation que révélation du ridicule d’une société patriarcale littéralement pousse-au-crime. Ce qui fait en fin de compte du Silence autour de Christine M. une remarquable farce macabre, raide comme l’injustice.

Miroirs brisés, ou la mise en scène de la prédation

Prolongeant et radicalisant les positions du premier long métrage, Miroirs brisés fait du rapport de force et de domination la clé de sa structure narrative bicéphale, comme si s’affrontaient au sein même du film un masculinisme littéralement féminicide et sa contestation par celles qui pourraient en être victimes. Marleen Gorris y raconte en alternance deux récits distincts qui ne se croiseront qu’à l’issue du film, ceci de manière presque séditieuse, faisant montre d’une volonté de « tout faire péter » afin de dissoudre les régles de domination tacites mais établies au sein d’une société qui accepte beaucoup trop certaines injustices entre les genres. De ce point de vue, la fin de ce second long métrage (que nous ne décrirons pas), bien que différente par son contenu, n’est pas sans réfléchir le meurtre improvisé du premier.

Prostitution (H. Tol, L. Rijxman) (©ExtraLucid Films)

Deux récits, donc. Le premier raconte la morne vie quotidienne d’une maison close, dans laquelle vient de se faire embaucher Diane (Lineke Rijxman), prolétaire s’occupant comme elle peut de son enfant qu’elle laisse fréquemment à sa voisine pour aller trimer, ne pouvant compter sur son mari dilapidant l’argent du foyer dans sa toxicomanie. Introduite par une connaissance elle-même prostituée à ses heures, Dora (Henriëtte Tol), Diane, par le biais de son œil novice, permet au spectateur la découverte de ce monde interlope, étrange utopie oxymorique semblant à la fois sécurisée vis-à-vis du monde réel par sa dimension de cocon hors du temps encore renforcée par l’autorité maternaliste de la tenancière de l’établissement mais représentant simultanément un danger permanent du fait que, selon l’adage, « le client est roi », imposant aux corps et aux esprits une violence qui a tous les attributs de l’agression sexuelle mais qui, loin des regards extérieurs de la réalité, ne fait finalement qu’appliquer les règles du simple rapport tarifé dans un monde de domination systémique. Hygiène à appliquer, MST potentiellement attrapées à l’issue d’une passe pas très reluisante, violences physiques assénées à ces femmes socialement inférieures puisque obligées de se vendre elles-mêmes pour vivre (la démarche est finalement similaire à celle de Fantine vendant ses dents dans Les Misérables de Victor Hugo), guéguerres internes entre prostituées pour conserver l’exclusivité de sugar daddies fidèles, tout y passe dans cette plongée presque sociologique au sein d’un bordel sur laquelle Bertrand Bonello a peut-être jeté un œil avant de réaliser L’Apollonide, souvenirs de la maison close (2011) auquel on pense régulièrement, micro-société certes isolée mais reconduisant voire instrumentalisant la violence du réel à l’égard des femmes.

Domination (©ExtraLucid Films)

L’autre récit de Miroirs brisés sort de la maison close, non pas dans une volonté libératoire mais au contraire pour créer une autre réclusion, encore plus mortifère : celle d’une femme, Bea (Edda Barends), femme au foyer lambda, enlevée par un tueur en série, violentée, attachée, humiliée, affamée, laissée dans l’obscurité jusqu’à la mort qui lui est promise par un assassin qui reste mutique (étrange double du personnage de Christine M. du film précédent, comme si la violence meurtrière et ses exécutants se passaient nécessairement de mots), ne s’exprimant finalement que par les flashes des photos qu’il prend de sa victime pour documenter cruellement son dépérissement. Sur ce versant criminel, Miroirs brisés reprend l’esthétique du giallo, avec son maniaque invisibilisé par les vêtements (gants, imper, chapeau) et par une mise en scène du personnage privilégiant les inserts sur les mains ou les plans en amorce découpant nécessairement cette incarnation anonyme. C’est moins l’usage des codes formels du genres qui compte ici que, justement, la volonté d’en faire des éléments dialectiques, mettant ainsi en scène une violence non pas désincarnée mais sans visage, pouvant être l’oeuvre de n’importe quel passant moyen croisé au coin de la rue, usant du même anonymat que la clientèle du bordel venant le plus incognito possible.

Le lien entre les deux récits alternés du film se trouve là : d’une certaine façon, la violence criminelle exercée sur Bea dehors et les outrages aux corps féminins subis à l’itntérieur de la maison close participent de la même volonté de piétinement de la féminité, montrant les femmes dans leur statut d’objet que l’on peut enfermer, battre, pénétrer. Un jouet avec lequel on peut s’amuser avant de le démantibuler et le jeter aux ordures (c’est le destin des victimes du tueur en série, dès la scène d’ouverture), qu’on peut utiliser pour son plaisir avant de le tuer, comme un chat taquinant une souris avant de lui arracher la vie. Que filme rageusement Marleen Gorris ici sinon une forme de prédation systémique, intrinsèque aux rapports hommes/femmes au sein de sociétés influencées par une pensée masculiniste aussi sourde que toxique ?

Prédation (E. Berends) (©ExtraLucid Films)

Là se trouve la force politique des films de la réalisatrice néerlandaise : ses deux premiers films sont d’audacieuses bombes à retardement ayant l’ambition de faire exploser ce rapport de force inéquitable puisque installé dans les esprits conditionnés par la société qui les abrite, peut-être inaudibles lors de leur réalisation il y a une quarantaine d’années mais trouvant aujourd’hui une force et une actualité confondantes, échos formidables aux évolutions féministes actuelles, certes encore insuffisantes mais réelles. Et de se dire que le meurtre commis par les trois femmes du Silence autour de Christine M., la rebellion destructrice dans la maison close lors du final de Miroirs brisés et la réalisation même des deux premiers de Marleen Gorris sont finalement le même geste de révolte de la part de femmes tentant de prendre le contrôle et de contrer l’inéquité dont elles sont victimes par la force de la déflagration de leurs actes.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).