American Horror story

De la sortie du chef-d’œuvre matriciel en 1978 à l’atroce Halloween : Résurrection en 2002, la saga initiée par John Carpenter n’a jamais été absente des écrans plus de six ans (durée qui sépare les sorties du troisième et quatrième opus). La franchise a développé sa mythologie souvent maladroitement, s’adaptant aux évolutions du genre, quand elle n’a pas sombré purement et simplement vers le grotesque. Poussé par le carton des Scream, Halloween, 20 ans après singe ainsi leur approche méta du slasher, convoquant même à la production Kevin Williamson, scénariste des films de Wes Craven. Après Résurrection, et son combat de kung-fu entre le boogeyman et Busta Rhymes, les frères Weinstein décident, à juste titre, de donner un nouveau souffle à la série via leur société Dimension Films. Ils lancent l’écriture de The Missing Years qui ausculte les années passées par Michael Myers en hôpital psychiatrique. La mort du producteur historique Moustapha Akkad dans un attentat en Jordanie en 2005, coupe court au projet. La fratrie envisage alors un Michael Vs. Pinhead, dans lequel le tueur d’Haddonfield aurait affronté le cénobite d’Hellraiser à la manière d’un Freddy Vs. Jason, avant de fort heureusement se rétracter. Oliver Stone est même approché afin de réaliser un mystérieux Halloween Retribution, mais il jette rapidement l’éponge, obligeant le studio à trouver une nouvelle option. Le début du nouveau millénaire est marqué par une vague de remakes de classiques de l’horreur : Massacre à la tronçonneuse, Amityville, La Colline a des yeux, Dawn of the Dead ont droit à leurs relectures modernes. Les Weinstein décident donc de surfer sur la vague et partent en quête d’un cinéaste qu’ils espèrent docile. Ils jettent leur dévolu sur un chanteur de metal passé depuis peu à la réalisation : Rob Zombie.

How to make a monster

Ce dernier n’est pas un illustre inconnu, il s’est fait un nom dans la musique avec son groupe White Zombie dès le milieu des années 80. Il manifestait déjà un goût prononcé pour le cinéma d’horreur et d’exploitation à travers l’usage de samples remarqués. Lorsqu’il passe en solo, Zombie affirme encore plus cette facette et revendique un univers nourri par les Universal Monsters, les films de la Hammer, ou Plan 9 from Outer Space. Si le septième art fait partie intégrante de sa proposition musicale, c’est par le biais de sa contre-culture underground et de son versant bis. Il commence alors à réaliser ses propres clips, amorçant un virage vers la mise en scène. Une évolution logique pour l’artiste, dont plusieurs titres (en solo comme en groupe) ont déjà trouvé leur place sur des bandes originales, notamment celle d’Escape from Los Angeles de John Carpenter. Cet ancrage et ces expériences successives ont assurément constitué un tremplin avant son passage au long-métrage dès le début du nouveau millénaire avec La Maison des 1000 morts. Tourné en 2000 mais sorti trois ans plus tard, celui-ci renoue avec l’essence d’une terreur brutale héritée des années 70 et 80 (de Massacre à la tronçonneuse 2 à La Colline a des yeux) tout en adressant des clins d’œil à un pan culturel, des films de monstres aux séries Z en passant par les programmes télé seventies. Dans une ère où la dérision prend le dessus sur les peurs primaires, Rob Zombie renoue avec un premier degré doublé d’un sadisme et d’une cruauté en voie de disparition. Généreux et éreintant à force d’expérimentations, ce coup d’essai laisse s’exprimer pleinement une personnalité qui coexiste avec ses références. Il enfonce le clou en 2005 avec une vraie fausse suite, The Devil’s Rejects, qui suit la cavale des psychopathes du premier opus, la famille Firefly, dans un film d’horreur « peckinpesque » plus maîtrisé, repoussant les limites de l’acceptable pour mieux bousculer nos repères moraux. Succès solide, très apprécié des amateurs, cette deuxième réalisation permet à son auteur de se faire une place au sein d’un registre en perte sèche d’identité. De là à dire qu’il s’agit du profil malléable espéré par les producteurs pour emballer un nouvel Halloween, nous nous permettrons un peu de scepticisme.

Halloween : © 2025 LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

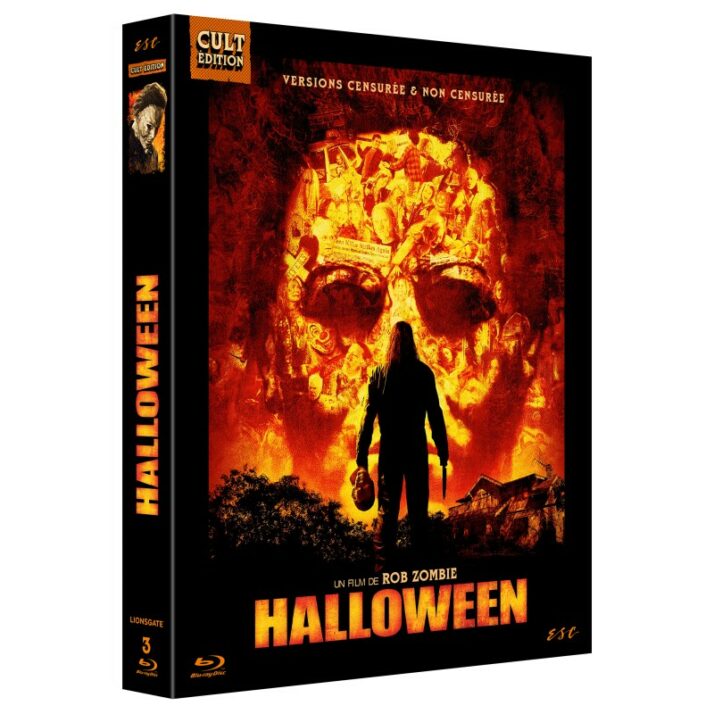

Le réalisateur change d’échelle budgétaire (15 millions de dollars de budget contre 7 pour The Devil’s Rejects) et se met alors au service d’un gros studio, à la tête de l’une des licences les plus célèbres du paysage horrifique. Sur le plan commercial, l’opération est réussie, Halloween rapporte plus de 80 millions dans le monde, mais sur le plan qualitatif qu’en est-il ? Il laisse le souvenir d’une œuvre mal-aimée, accueillie fraîchement par la critique et même par les fans du genre. Le dialogue semble difficile entre les apôtres de Carpenter et ceux de Rob Zombie. Pourtant, avec le recul, son film s’impose comme l’un des slashers les plus radicaux produits par un grand studio et sans doute la variation la plus stimulante du classique de 1978 (davantage que la récente trilogie de David Gordon Green) avec lequel il propose une coexistence pacifique entre trahison et adoration. ESC, dans son exhumation de « gros » films d’horreur américains des années 2000, offre une édition de haut standing qui nous permet aujourd’hui de disséquer ardemment un long-métrage passionnant, sous-estimé dans la filmographie de son metteur en scène autant que dans l’histoire du cinéma d’épouvante.

En 1975, dans la petite ville d’Haddonfield, Michael Myers, 10 ans, grandit comme il peut entre Deborah, sa mère strip-teaseuse, Ronnie, son beau-père, un homme violent, sa grande sœur Judith 16 ans et Laurie, sa petite sœur. Le 31 octobre, soir d’Halloween, il extermine sa famille à coups de couteau. Enfermé dans une prison psychiatrique, il s’en évade 17 ans plus tard. Michael revient alors dans sa ville natale, le visage masqué, il sème les cadavres sur sa route. Le Dr Loomis, qui l’a suivi jusque-là, part à sa recherche.

I Walk with a Zombie

Conscient de l’influence de la saga Halloween et de la puissance de sa mythologie, Rob Zombie prend le risque payant de s’autoriser de prime abord des pas de côté. Il cherche avant toute chose à ancrer le film dans son univers personnel immortalisé lors de ses deux premières réalisations. Il se tient sciemment à distance de l’œuvre de John Carpenter afin de mieux la ressusciter. Au casting, on retrouve sa famille de cinéma (à commencer par son épouse Sheri Moon Zombie dans le rôle de Deborah Myers) et une galerie de tronches du genre, pour certaines déjà aperçues dans ses précédents efforts. De Danny Trejo à Brad Dourif (Chucky himself), en passant par Udo Kier, Richard Lynch, Ken Foree (acteur vu chez George A. Romero) ou encore la muse du pape de la série Z Andy Sidaris, Sybil Danning. À cet esprit de troupe, probablement hérité de ses parents forains, comme le stipule Aurélien Zimmermann dans son entretien présent en bonus, s’ajoute une science du dialogue cru, à l’humour très noir. Bien que fidèle à un premier degré salvateur qui faisait alors défaut au cinéma horrifique américain tout juste en train de se remettre d’une overdose de métatexte, le long-métrage s’autorise des touches comiques dérangeantes (les réflexions du père de Michael au sujet de sa belle-fille). Les références musicales (Kiss, Elvis Presley…) et cinématographiques (l’extrait du Frankenstein de James Whale remplace celui de La Chose d’un autre monde de Christian Nyby et Howard Hawks du Halloween original), démontrent son amour pour une culture marginale, nourrie par le cinéma de drive-in, la télévision et les vieux vinyles. Plus encore, il embrasse pleinement l’hommage de Carpenter à Psychose (le nom du docteur Loomis, la présence de Jamie Lee Curtis, fille de Janet Leigh…) en concluant la première partie de ce remake par un regard caméra de Myers, référence directe à l’ultime plan de Norman Bates. Zombie assume entièrement ses différentes filiations dans un geste à la fois déférent et osé.

Halloween : © 2025 LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Disposant de moyens conséquents, le cinéaste développe une forme plus soignée qu’auparavant sans pour autant s’embourgeoiser ou lisser son approche viscérale de la mise en scène. On retrouve une même brutalité crasse qu’il se plaît désormais à contrarier par des ruptures et des variations de tons, des changements de formats et de sources d’images, dans une démarche chère à Oliver Stone (amusante coïncidence). La classe et l’élégance relatives du cadre et des plans sont contrebalancées par des images d’archives en noir et blanc aux airs de snuff movies (comme un rappel au coup d’essai La Maison des 1000 morts), des vidéos Super 8, ou des enregistrements de caméra de surveillance. Comme sur The Devil’s Rejects, la violence est sèche et sadique, mais sans effusion ni complaisance. Sur ce dernier point, Rob Zombie se distingue également du torture porn alors en vogue, il n’a rien à envier aux sequels de Saw et consorts sur le plan de la cruauté, mais il mise sur une implication et une intensité émotionnelle pour densifier le choc, davantage que sur une insistance vidée de point de vue ou de propos. Il fait équipe à l’image avec Phil Parmet, son chef opérateur habituel, assurant ainsi une continuité et une cohérence au moment de faire évoluer son cinéma. Plus confiant peut-être dans le poids des images, il se permet des scènes muettes au ralenti, où les faits et les effets sont vecteurs de narration, reléguant le texte au second plan pour se concentrer sur les gestes et les regards (celui d’un Myers masqué et impassible). La brutalité de la première demi-heure mute vers l’hystérie dans un dernier acte en forme d’antithèse au requiem final et funèbre de The Devil’s Rejects.

Ce monde est cruel

Ce Halloween triste, violent et nihiliste, nous plonge dans une Amérique white trash en déshérence qui, moins de dix ans plus tard dans le réel (nettement plus si l’on se réfère à la temporalité du film), fera élire Donald Trump. Michael Myers apparaît comme un authentique « devil’s rejects », un pur produit de son environnement conditionné par une forme de déterminisme social qui s’ignore. En deux parties et deux époques, Rob Zombie inscrit au sein de son film et de son cinéma un basculement politique républicains/démocrates, entre les laissés-pour-compte de la Bible Belt et la petite bourgeoisie de banlieue. Un tournant qui s’effectue avec l’apparition du personnage de Laurie. Reprenant à son compte une révélation d’Halloween 2, Zombie fait de l’adolescente la jeune sœur de Michael, adoptée par les Strode suite au massacre. Elle est donc un transfuge de classe élevé dans une famille aisée et aimante, qui n’a aucun souvenir de son milieu d’origine. Ironiquement, c’est le tueur lui-même qui l’a sauvée d’une existence misérable dans un élan de protection envers le seul élément qu’il considérait comme innocent et pur, l’ultime vestige d’humanité (relation accentuée par une photo qui les montre tous les deux). Le cinéaste dévoile une empathie profonde pour son monstre naissant sans pour autant atténuer son sadisme et sa froideur. Son premier meurtre, aussi cathartique que glaçant, ne semble avoir laissé aucune trace dans sa mémoire, comme mû par une pulsion surnaturelle. Il autopsie sa déshumanisation voire son animalisation (on parle de lui comme d’un « singe en cage ») avec un œil compatissant, à l’opposé de l’abstraction inarrêtable dessinée par Carpenter.

Halloween : © 2025 LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

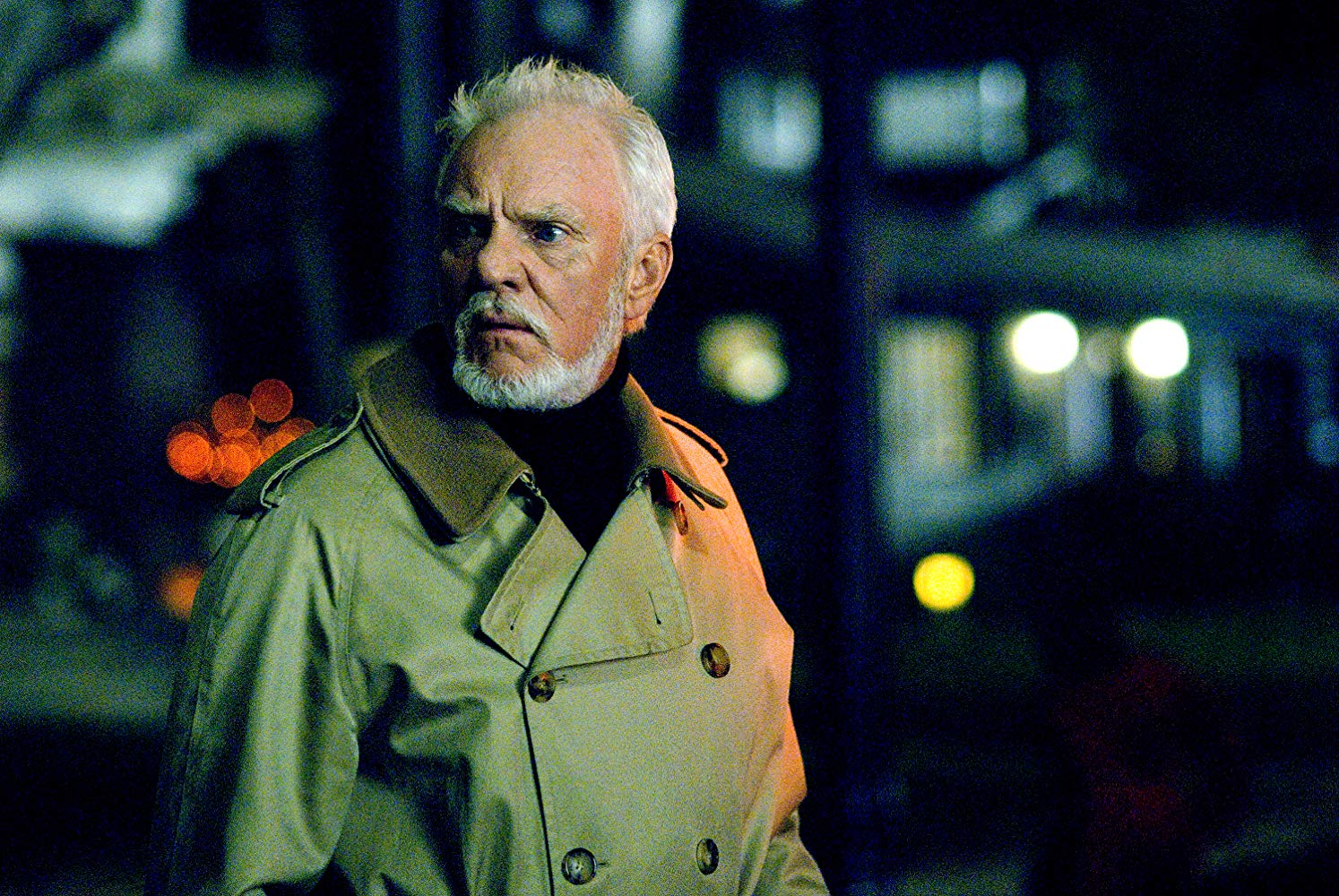

Pourtant, Michael ne semble ici agir qu’en réaction. Contaminé dès le plus jeune âge par la morbidité ambiante et un climat toxique, entre foyer dysfonctionnel et moqueries de ses camarades. Il est une victime qui ne peut compter que sur quelques personnes au cours de son existence, parmi lesquelles, sa mère et son psychanalyste, le docteur Loomis. Incarné par un Malcolm McDowell au look grunge, le médecin souhaite au départ réellement guérir le garçon, contrairement à la version de Donald Pleasence, sorte de Van Helsing lancé dans une croisade contre le Mal incarné. Le choix du comédien d’Orange mécanique, autrefois avatar filmique de la violence juvénile, n’est sans doute pas un hasard. Néanmoins, l’homme foncièrement vertueux n’est pas exempt de défauts. Il profite ainsi de la médiatisation de son patient, devenu une bête de foire, un bouc émissaire Girardien, pour écrire des romans et donner des conférences. Contrairement à The Devil’s Rejects, personne (ou presque) n’est innocent dans un film profondément sombre où une société monstrueuse ne peut qu’engendrer des monstres, pointés du doigt et mis au ban afin d’éviter de questionner sa responsabilité et sa propre noirceur. Dans la version non-censurée du long-métrage présente dans cette édition, Myers parvient même à s’évader de sa cellule grâce à la cruauté de son prochain, en apparence parfaitement respectable. Deux infirmiers, bien décidés à violer une patiente, deviennent ainsi les premières victimes de sa nuit meurtrière, autant que les instruments de sa libération. Plus encore, Rob Zombie, également peintre et dessinateur, semble en partie se projeter dans son boogeyman. Colosse capable d’une force brute presque surhumaine, celui-ci s’impose également comme un créateur, un artiste qui façonne ses différents masques (indispensable à ses pulsions assassines) et met en scène ses crimes à la manière d’un réalisateur.

L’hydre à deux têtes

Si cette réinterprétation extrêmement personnelle d’Halloween a décontenancé les fans de la première heure, c’est sans doute par son statut d’œuvre duelle. En faisant basculer son récit d’une Amérique white trash (composante essentielle de son cinéma) aux lotissements proprets d’Haddonfield, Zombie effectue un virage narratif et formel. Durant la première heure du film, le metteur en scène fusionne parfaitement son univers à une mythologie horrifique codifiée. Il se l’approprie, évite les passages attendus (il ne tente par exemple pas de rejouer le plan-séquence introductif culte), ose faire parler le mutique Michael Myers et salit même son look. Il se permet également de nourrir l’univers, d’y glisser quelques clins d’œil (le masque de clown du garçon) sans pour autant offrir ce que le public attend d’un remake, ou même simplement d’un slasher. Peu d’effets chocs, il préfère creuser ses personnages, ose un montage plus cut, un rythme moins planant que Carpenter, et y ajoute un dernier acte surprenant, à la façon de la saga Alien. Plus qu’une relecture, c’est une variation autour d’un classique indépassable auquel le cinéaste, presque intimidé, semble, dans un premier temps, ne pas vouloir se frotter directement. Insidieusement, il préparait pourtant la suite. L’enfant maltraité nourri au rock et à la pop culture, se métamorphose en une machine à tuer qui ne prononce plus un seul mot. Lorsque sa mère lui demande de retirer son masque de fortune, c’est au réalisateur qu’elle semble s’adresser. Le fait que l’actrice soit l’épouse de ce dernier ajoute une ambiguïté très intime et troublante à l’échange. Le moment est venu de s’imposer et d’embrasser pleinement son projet. C’est ainsi que dans un second mouvement consacré à l’âge adulte du monstre, il déterre symboliquement le visage blafard de l’assassin. La métamorphose s’achève et l’élève se confronte enfin au maître.

Le film avait été initialement pensé tel un diptyque par Rob Zombie, comme le souligne Aurélien Zimmerman. Il conserve cette ambition mais opère finalement sa bascule au bout d’une heure, avec l’arrivée au premier plan d’une Laurie bien plus délurée et trash que son timide modèle. Dès la séquence de l’évasion, hécatombe à mille lieues du cauchemar spectral de John Carpenter, le thème mythique (remixé par le fidèle complice de Zombie, Tyler Bates) résonne et la mise en scène se fait plus posée, plus atmosphérique, jusqu’à un final sauvage. Les plans nerveux à la longue focale des débuts se changent en cadre larges qui s’étirent dans le temps, hérités de son modèle. Il a pu être reproché au cinéaste de céder à la facilité du remake et il est vrai qu’il rejoue à la lettre près la même nuit d’horreur que son aîné, cependant il se montre bien plus malin que le simple décalque appliqué. Il y appose tout d’abord une vision nettement plus désespérée. Si les autorités (parentales, policières, etc…) étaient purement et simplement absentes de l’original (cauchemar de tout enfant livré à lui-même), il les rend présentes mais totalement impuissantes face au massacre. Les parents Strode sont ainsi trucidés sans avoir pu aider leur fille, tout comme le shérif et père d’une adolescente, et, dans une moindre mesure, le proviseur du collège de Michael. Nul ne peut stopper la machine à tuer. Une scène en particulier sonne comme une note d’intention dissimulée : lorsque Laurie passe devant la maison abandonnée des Myers et que Michael l’observe depuis sa chambre en ruines. Le réalisateur offre le contrechamp de Big John dans une démarche presque expérimentale et consciente de son statut. C’est ainsi que cet Halloween se construit, façonne son identité, en basculant l’attention, en y apposant son traitement organique. La forme (The Shape) éthérée, projection immortelle du Mal, idée ou concept plus que tueur fait de chair et de sang, s’incarne, s’humanise, devient un être fait de traumas et de pulsions. Plus qu’une relecture, c’est une déclaration d’amour doublée d’une réflexion sur la place du mythe et son héritage.

L’histoire continue…

Si le succès commercial du long-métrage aurait pu permettre à Rob Zombie de changer d’envergure, il n’en sera rien. Le cinéaste semble obsédé à l’idée de conserver son intégrité et ne pas s’éloigner de son approche viscérale du genre. Réticent à réaliser la suite, il accepte finalement afin d’accélérer la résiliation de son contrat de trois films le liant aux frères Weinstein. En position de force, il propose en 2009 une œuvre plus personnelle et libérée de la comparaison directe avec son imposant modèle. Son Halloween II se révèle une déconstruction en règle du mythe de Michael Myers transformé en vagabond démasqué, parcourant les routes à la recherche de sa sœur entre deux hallucinations. Le résultat osé est un échec, mais peu importe, le metteur en scène tente de monter divers projets qui n’aboutissent pas, de Tyrannosaurus Rex à un hypothétique remake du Blob. Il revient finalement en 2012 avec The Lords of Salem où il s’essaie à une horreur plus fantastique et onirique (dimension touchée du doigt sur son deuxième Halloween) avec un certain brio. Il revisite à sa manière Rosemary’s Baby, Le Locataire de Polanski et Altered States de Ken Russell, tout en incluant pour la première fois, le son et la musique, son premier métier, comme des éléments narratifs à part entière. Petit budget mais nouvel échec, sa carrière ira de mal en pis, entre récréation sympathique (31) et projets indignes. Après neuf ans d’absence sur les écrans (un record), la franchise Halloween connaît quant à elle une seconde jeunesse commercialement parlant à partir de 2018, lorsque l’ex-espoir du cinéma indé, David Gordon Green réalise une nouvelle trilogie pensée en suite directe à l’originale. Devenu un mercenaire cynique et un tâcheron opportuniste (en témoigne son sequel de L’Exorciste), l’auteur de L’Autre rive accouche d’un triptyque boursouflé et sentencieux, crédibilisé par l’approbation douteuse de John Carpenter, qui en profite pour en signer la bande-originale. Dix-huit ans après sa sortie, force est de constater que mesure n’a pas été prise quant à la qualité, la densité et l’envergure de la version signée Rob Zombie, héraut dix ans durant d’un genre en chute libre, qu’il convient de réhabiliter à sa juste valeur. Il s’agit du meilleur opus de la saga juste derrière le classique de Big John et peut-être tout simplement du meilleur slasher de la décennie 2000.

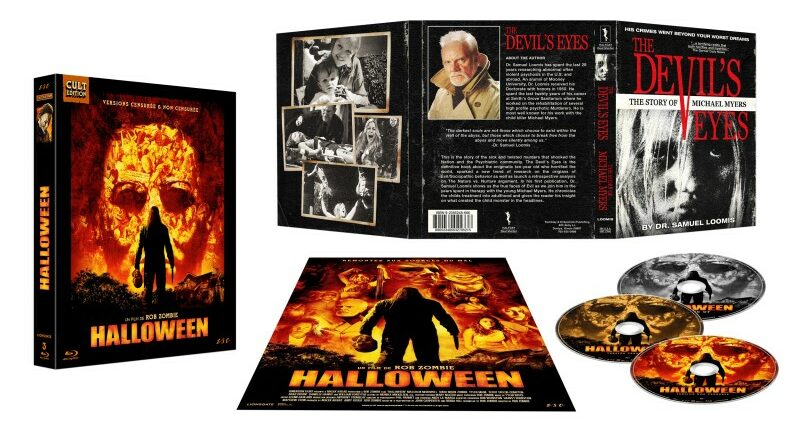

Le travail d’ESC avec cette somptueuse « Cult’Edition » est salutaire. Il contribue factuellement à légitimer ce film à la faveur d’un objet riche et précieux. Le packaging est superbe tandis que l’édition s’avère très convaincante sur le plan technique. On retrouve les deux montages (censuré et non-censuré) de l’œuvre, accompagnés d’une quantité pléthorique de suppléments. Quelques bonus inédits, mais aussi la reprise de l’entièreté de ceux proposés sur les supports précédents, à commencer par Michael Lives making-of dément de 4h20 nous plongeant au cœur de la création aux côtés de Rob Zombie et ses équipes à partir du repérage des décors. Un cinéaste sans langue de bois, franc et passionné qui ouvre les coulisses d’une aventure humaine aux antipodes du film, joyeuse et conviviale. La digne « suite » de 30 jours en enfer, le (déjà) excellent making-of de The Devil’s Rejects. Besoin de raisons supplémentaires pour mettre le grappin sur ce combo ?

Disponible chez ESC Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).