Après plus de vingt ans d’une carrière constituée de hauts et de bas, l’échec monumental de Los Angeles 2013 faillit pousser John Carpenter à une retraite prématurée. Ce blockbuster de l’été 1996 au budget confortable de 50 millions de dollars (soit plus de 102 millions en dollars constants) se fait laminer au box-office par le concurrent Independence Day et déçoit le public autant que la critique. Face à l’optimisme patriotique et au déluge d’effets spéciaux proposé par Roland Emmerich, le nihilisme absolu de la satire de Big John ne fait pas le poids. Si le film, qui souffre certes de nombreux problèmes évidents de fabrication, a depuis été réhabilité par de nombreux fans et exégètes, il traduit l’impossibilité pour le cinéaste de se fondre dans le moule des studios, quinze ans après l’expérience chaotique de The Thing. Le réalisateur, souvent assimilé à un maverick intransigeant, farouchement attaché à son indépendance, n’a pourtant jamais caché son ambition d’intégrer pleinement l’industrie hollywoodienne en acceptant des projets de commande (Les Aventures d’un homme invisible ou Starman, par exemple), à l’image de ses modèles que sont les artisans de l’âge d’or tels Victor Fleming et Michael Curtis. Quoi qu’il en soit, cette énième déconvenue au tournage éprouvant finit d’user le metteur en scène, déjà affaibli par des problèmes de santé, qui prend la décision de se retirer des plateaux, offrant en guise d’adieu un ultime plan aux airs de bras d’honneur adressé par Snake Plissken himself.

© Columbia Pictures, inc. 1998

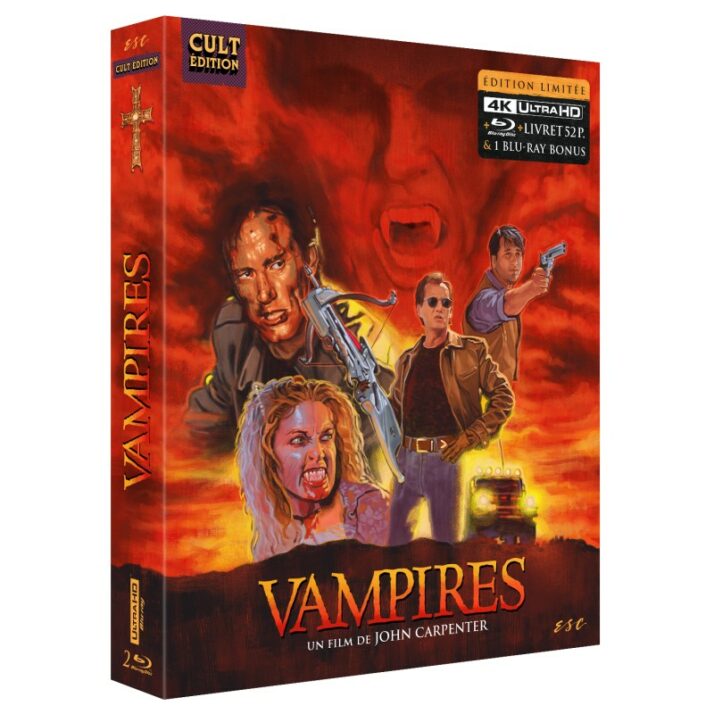

Sa résolution sera finalement de courte durée. Depuis quelques années, Largo Entertainment œuvre à l’adaptation du roman Vampire$ de John Steakley. Le livre suit les aventures de Jack Crow et de son équipe de mercenaires mandatés par le Vatican dans le but d’éradiquer les suceurs de sang. Après avoir approché Sam Raimi, Peter Jackson ou Ron Underwood, la firme offre la réalisation à Russell Mulcahy qui vient tout juste de signer Tireur en péril, un thriller d’action avec Dolph Lundgren. Le cinéaste propose le rôle de Crow à ce dernier et se lance dans la production avant de finalement jeter l’éponge pour des raisons inconnues. Le studio se tourne alors vers John Carpenter qui accepte presque à contre cœur en échange de la possibilité de transformer l’actioner prévu en pur western. Aux côtés de Larry Sulkis, collaborateur sur le Village des damnés, il retravaille complètement les deux traitements signés Dan Mazur et Don Jakoby (à la plume sur Lifeforce, Double Team et Death Wish 3), reprenant ainsi du service pour une histoire de desperado dur à cuire comme il les affectionne. ESC Films toujours prompt à exhumer des classiques du genre dans leur collection Cult’Edition offre donc une nouvelle jeunesse à ce Vampires qui contient en son sein tout le talent mais aussi les signes avancés d’essoufflement de l’auteur d’Halloween. Flashback sur une série B mal élevée.

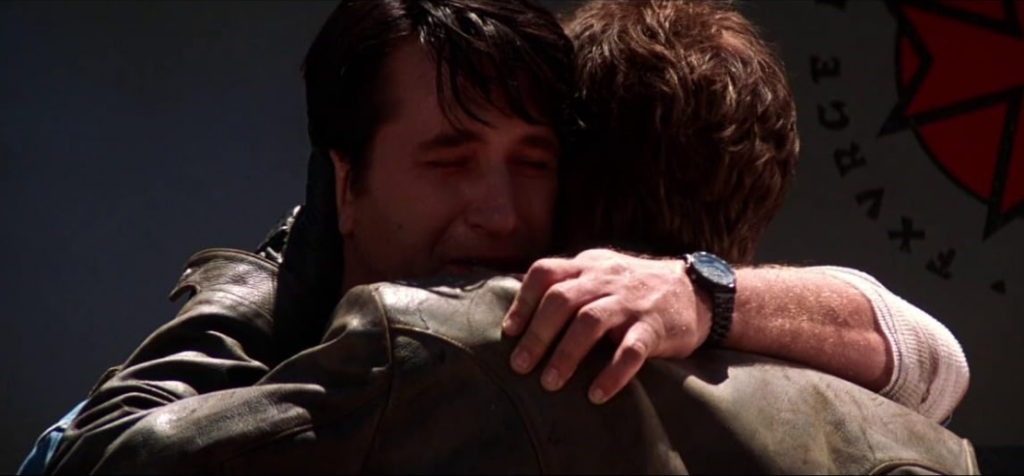

Depuis 1970 et la sortie du court-métrage The Resurrection of Broncho Billy qu’il a scénarisé (et officieusement coréalisé), John Carpenter n’a eu de cesse de clamer son amour pour le western. Bien que son entière filmographie soit habitée par les codes du genre (Assaut et sa relecture de Rio Bravo) et qu’il se frotta aux mythes de l’Ouest à de nombreuses reprises (ses scripts pour les téléfilms El Diablo et Blood River), il faut donc attendre 1998 pour le voir réaliser son rêve. Dès les premiers plans de Vampires, shootés dans un scope cher au réalisateur, l’ambition est évidente. Le soleil rouge qui se lève sur le désert et accompagne la mission des héros, présentés comme une véritable Horde sauvage, plante une atmosphère tranchant radicalement avec les décors habituels de grands centres urbains (Invasion Los Angeles, New York 1997) ou de petites villes (Le Village des damnés, Halloween, Fog). Dans son analyse de séquence présente en bonus, le critique Frédéric Mercier évoque le long-métrage comme une œuvre aurorale plus que crépusculaire, signe que le cinéaste y voyait probablement matière à un renouveau. Le rôle de Jack Crow, finalement tenu par James Woods, admirateur de longue date de Carpenter, avait initialement été proposé à Clint Eastwood. Un choix qui aurait sonné comme un aboutissement, le metteur en scène ayant demandé à Kurt Russel (également approché) de calquer son interprétation de Snake Plissken sur celle du mythique Homme sans nom. Grand admirateur d’Howard Hawkes, il profite de l’occasion pour rendre un nouvel hommage au maître en reprenant ses grandes thématiques, telle l’amitié virile qui unit Crow à Montoya (interprété par Daniel Baldwin après le désistement de son frère, Alec), évoquant de manière limpide le final de La Rivière rouge. Un patchwork de références prestigieuses pleinement revendiquées jusque dans la mise en scène, alternant larges cadres fixes, hommage à la sobriété de l’âge d’or, et gros plans inspirés de Sergio Leone, qui ne saurait toutefois cacher une nature profonde de film d’exploitation.

© Columbia Pictures, inc. 1998

L’un des plaisirs principaux ressenti à la vision de ce Vampires, provient de son énergie de défouloir aussi décomplexé qu’inventif. Le réalisateur, qui n’a rien perdu de son mordant malgré sa fatigue (dans son entretien en bonus, Jean-Baptiste Thoret parle d’un film tardif précoce), offre de beaux moments jouissifs, notamment dans les séquences de chasse aux goules. Un statut de série B presque malgré lui, puisque le projet s’est vu amputé de près de deux tiers de son budget juste avant son tournage, obligeant le cinéaste à faire preuve d’ingéniosité et de débrouille. Peu d’effets numériques, des cascades effectuées à l’ancienne, le long-métrage met en avant des héros usés, marqués par la vie, loin des stars horrifiques teenagers en vogue à l’ère post-Scream comme le rappelle Thoret. Entre mises à mort sanglantes, gore rigolard (le mercenaire coupé en deux) et poses badass (dont le plan très « cool guys don’t look at explosions », serait le pinacle), Carpenter se fait plaisir avec entrain et roublardise. Chantres de la « fuck you attitude » si chère au metteur en scène, les chasseurs sont des professionnels détachés qui trucident du vampire en sifflotant, picolent, donnent de la drogue à un prêtre, couchent avec des prostituées et flinguent sans aucune retenue, faisant du long-métrage un objet déjà anachronique à son époque. Une nostalgie, pleinement revendiquée par son auteur, qui, sous couvert de divertissement bourrin et faussement vain, trouve matière à y injecter ses obsessions.

© Columbia Pictures, inc. 1998

Chez John Carpenter, le Mal radical existe, c’est un fait indéniable. Dans son supplément, Thoret définit le cinéaste comme à mi-chemin entre l’anarchiste et le puritain. Dans Vampires, les héros déclarent même savoir que Dieu existe, alors que Jack Crow, quant à lui, est désigné comme un croisé, littéralement crucifié lors du climax. D’ordinaire, l’ennemi est protéiforme ou indéfini : abstraction au masque neutre (Halloween), mystérieux liquide tournoyant dans un cylindre (Prince des ténèbres), fureur collective provoquée par la lecture d’un livre (L’Antre de la folie) ou entité extraterrestre prenant n’importe quelle forme (The Thing). Ici, de prime abord, il semble prendre l’apparence habituelle du suceur de sang. Certes, le vampirisme n’est finalement qu’une maladie qui se transmet aux victimes, à l’image de ce que seront les spectres prenant possession des corps dans Ghosts of Mars, mais le réalisateur confesse avoir voulu donner sa propre version du mythe. En le délestant de ses oripeaux romantiques et sensuels, il décrit des créatures tangibles, bestiales et sauvages. Une scène de massacre de coyotes eut même dû être retirée du montage final pour éviter la censure. Leur chef, Valek, interprété par Thomas Ian Griffith, est une figure classique de démon, un antéchrist véritable. La révélation de son origine, profondément rattachée aux sombres agissements de l’Église catholique, instaure néanmoins un trouble. Et si Vampires était en réalité bien plus malin et ambigu, inversant subtilement les archétypes attendus ?

© Columbia Pictures, inc. 1998

N’y allons pas par quatre chemins, le film est loin de s’inscrire parmi les grandes réussites de son auteur. Il confirme même une certaine baisse de rigueur formelle déjà initiée par Los Angeles 2013. Carpenter n’a plus le feu sacré, et ça se voit. La photo de Gary B. Kibbe est à mille lieues de ses premières collaborations avec le cinéaste (et encore plus du travail de Dean Cundey). Le lien télépathique des vampires, résumé à un banal filtre rouge, tranche radicalement avec les visions cauchemardesques de Prince des ténèbres par exemple. Si le constat va encore s’aggraver sur le long-métrage suivant, force est de constater que le cinéaste paraît déjà moins exigeant que sur ses chefs-d’œuvre passés. Néanmoins, thématiquement, quelque chose de nouveau se dessine. Une évolution qui accentue d’autant plus le regret que sa carrière ne se soit pas poursuivie. Car à y regarder de plus près, le leader des mercenaires, pur personnage carpenterien, réfractaire, insoumis, grande gueule, n’est finalement pas si conforme à l’idéal de son auteur. Les saillies homophobes et misogynes de Jack Crow (des improvisations dont le très réac James Woods est visiblement fier si l’on en croit son interview proposée en supplément) s’accordent parfaitement au projet de déconstruction du réalisateur. Les rebelles façon Napoleon Wilson ou Snake Plissken ne sont plus, ils se sont changés en beaufs obsédés par l’argent, prêts à sacrifier Katrina (incarnée par Sheryl « Laura Palmer » Lee), jeune femme contaminée devenue appât. Chaque tentative de Crow de jouer les héros se solde par un échec voire une humiliation : il ne parvient pas à enfoncer une porte, il se plante lui-même un pieu dans le flanc… Frédéric Mercier assimile à juste titre ces passages quasiment burlesques à une attaque en règle contre une imagerie virile et passéiste. Si Vampires séduit d’abord par son anachronisme apparent, son attachement à un cinéma et à des codes d’antan se retourne habilement contre le spectateur. Ce type de protagoniste, fort en gueule et macho, déjà raillé dans Jack Burton dans les griffes du Mandarin, va d’ailleurs progressivement s’effacer de la filmographie de Big John. De la société matriarcale de Ghosts of Mars au casting presque exclusivement féminin de The Ward, son cinéma effectue une véritable transition de genre, malheureusement avortée.

© Columbia Pictures, inc. 1998

Le combat quasi objectiviste d’un individu lucide contre le reste du monde est l’un des leitmotivs de John Carpenter. La communauté, surtout lorsqu’elle est homogène (comme les enfants du Village des damnés) est une menace que seule une « sentinelle » (pour citer Jean-Baptiste Thoret reprenant les mots de Nicolas Saada) peut combattre, qu’il s’agisse de John Nada ou le docteur Loomis. Ici, a contrario, les deux camps se retrouvent opposés, renvoyés dos à dos dans un geste plus nihiliste que jamais. Face aux mercenaires, émissaires du Vatican bénis par le curé de leur équipe avant chaque mission, employés par les autorités étatiques ou religieuses, les vampires forment un clan solidaire. Une famille marginale unie sous la protection de leur charismatique leader (à l’image des mineurs possédés de Ghosts of Mars ou des marins fantomatiques de Fog). Ils sont certes les antagonistes tout désignés, mais ne sont-ils pas également des incarnations des misfits que le réalisateur affectionne tant ? Comme le signale Frédéric Mercier, dans l’attaque de leur nid, relecture d’Assaut à peine déguisée, ce sont les « gentils » qui investissent de force les lieux, poussant les goules à se défendre. En découle un home invasion où les rôles sont inversés, où les rebelles sont rentrés dans le rang, signe que les lignes sont en train de bouger chez le maître de l’horreur. Mais malgré un succès en salles, ce Vampires bourrin et enthousiasmant ne sera pas le nouveau départ tant espéré. Il convient néanmoins de lui accorder la place qu’il mérite au sein d’œuvre généreuse qui a redéfini les codes du cinéma de genre.

Disponible en combo UHD/Blu-Ray et Cult’Edition chez ESC Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).