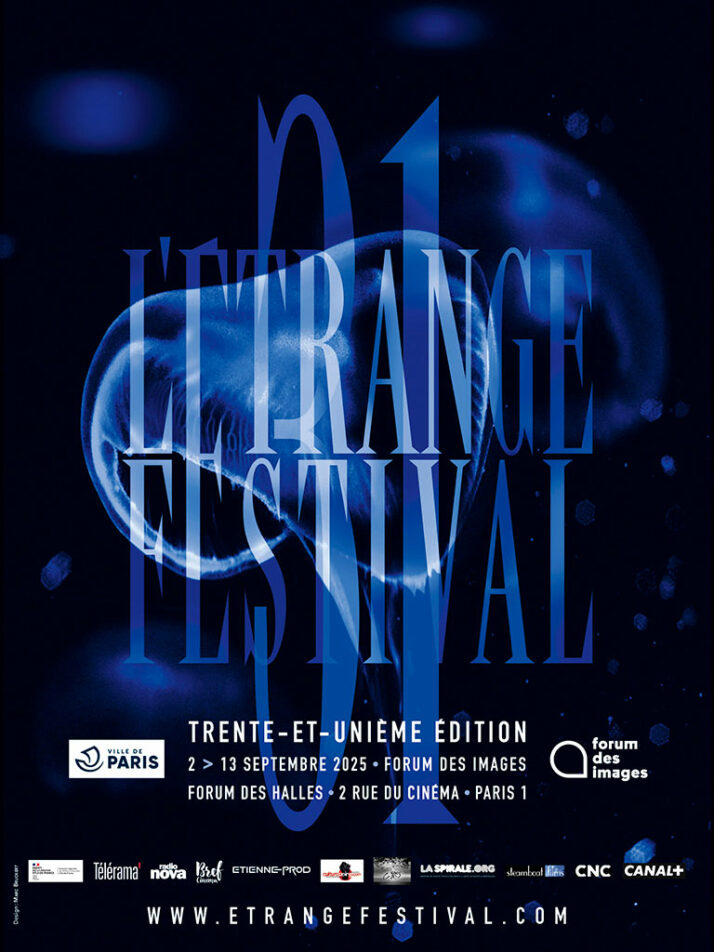

On ne sait pas si, le 10 septembre dernier, le collectif « Bloquons tout ! » a tout bloqué, mais il est certain qu’il a au moins dû obliger le Forum des Halles à fermer ses portes. Et ce faisant, à fermer celles du Forum des Images, forçant l’Etrange Festival à ne pas projeter, entre autres, les trois premiers des dix épisodes de la série Kazakh Scary Tales d’Adilkhan Yerzhanov, fidèle ami de ce rendez-vous annuel du cinéma de genre. Il est pour le moins ironique que la contestation politique française se superpose à l’actualité d’un cinéaste lui-même contempteur du système vérolé de son propre pays, lui aussi en crise. Nous n’aurons donc vu que (!) les deux derniers longs métrages du Kazakh, dont la production prolifique n’empêche pas une tenue formelle de tous les instants, ainsi qu’une puissance politique et émotionnelle rarement prise en défaut.

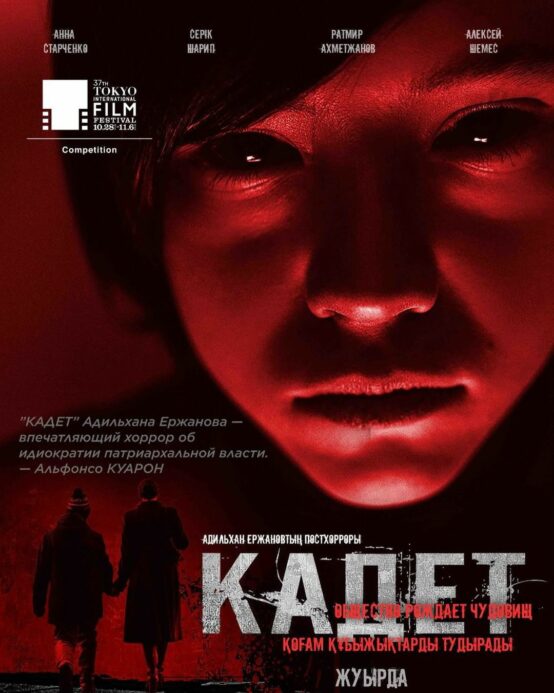

De ce point de vue, Cadet impressionne durablement. Première véritable incursion de Yerzhanov dans le cinéma d’horreur (bien que la brutalité de son film précédent, la dystopie Steppenwolf [2024], tendait vers cette voie), le film crée une peur aussi insidieuse qu’intense dans le vase clos d’une école militaire. Alina (Anna Starchenko, égérie du cinéaste depuis quelques films, et ici absolument sidérante) devient professeur d’histoire dans ladite école, exclusivement composée d’hommes galonnés et de jeunes garçons face auxquels elle se doit de garder une distance. Dans ses valises, elle ramène son fils Serik (Serik Sharipov), qui ne correspond pas aux canons de la virilité militaire ; maigrichon, pâle et fragile comme la porcelaine, cheveux noir de jais recouvrant son regard fuyant, tremblant de peur comme un oisillon dans le nid, phobique des objets pointus, il devient la victime des quolibets, humiliations et autres violences physiques de ses camarades pas si camarades que cela, mettant en porte-à-faux la position de sa mère devenant elle-même très critique à son égard. Mais la faiblesse devient force inquiétante : quelque chose dans l’école transforme Serik, devenant peu à peu un monstre d’inhumanité tout à fait apte à faire le Mal.

De ce point de vue, Cadet impressionne durablement. Première véritable incursion de Yerzhanov dans le cinéma d’horreur (bien que la brutalité de son film précédent, la dystopie Steppenwolf [2024], tendait vers cette voie), le film crée une peur aussi insidieuse qu’intense dans le vase clos d’une école militaire. Alina (Anna Starchenko, égérie du cinéaste depuis quelques films, et ici absolument sidérante) devient professeur d’histoire dans ladite école, exclusivement composée d’hommes galonnés et de jeunes garçons face auxquels elle se doit de garder une distance. Dans ses valises, elle ramène son fils Serik (Serik Sharipov), qui ne correspond pas aux canons de la virilité militaire ; maigrichon, pâle et fragile comme la porcelaine, cheveux noir de jais recouvrant son regard fuyant, tremblant de peur comme un oisillon dans le nid, phobique des objets pointus, il devient la victime des quolibets, humiliations et autres violences physiques de ses camarades pas si camarades que cela, mettant en porte-à-faux la position de sa mère devenant elle-même très critique à son égard. Mais la faiblesse devient force inquiétante : quelque chose dans l’école transforme Serik, devenant peu à peu un monstre d’inhumanité tout à fait apte à faire le Mal.

La terreur chez Yerzhanov ne saute pas au visage du spectateur, se situant plutôt dans le malaise latent mais constant de l’atmosphère qu’instaure le cinéaste, dans la violence d’un lieu clos gangréné par le non-dit et la toxicité du masculinisme, dans l’irruption dans la profondeur de champ d’un visage ou d’un corps incongrus exhumés par les plis du montage, dans une voix d’outre-tombe superposée aux gémissements d’une mère dépassée par les événements. De fait, à rebours des codes modernes du genre, le cinéaste kazakh, au sommet de son art, touche à l’essence même de la mise en scène de la peur, entièrement fondée sur l’évocation et la perception d’une menace tapie dans l’ombre ou dans l’opacité du monde. Là se trouve alors la puissance de Cadet : en usant des astuces qui font la beauté du cinéma d’horreur, il fait du genre une métaphore jamais lourde ni poussive, du système politique qui fonde un monde militaire nostalgique d’un régime soviétique assassin qui n’a passé son temps qu’à dissimuler ses exactions, à planquer ses morts et ses fantômes dans les ombres et les opacités de l’utopie totalitaire, et dont les résurgences envahissent le présent et l’état de crise de ses pays satellites dont le Kazakhstan fait partie (le film se situe temporellement en 2022, année du coup d’Etat ravageur ayant porté le cinéma de Yerzhanov vers un profond nihilisme).

La profondeur de Cadet se trouve précisément à cet endroit : l’horreur ne se trouve plus être un véhicule vers le discours politique, le genre ainsi métaphorisé devient en lui-même geste politique, le système décrit recelant en son sein tous les codes de terreur, entre brutalité et ressurgissement, dont use Adilkhan Yerzhanov à la perfection. Donnant tout à la fois l’impression de voir un film de genre parfait et le portrait réaliste d’une armée métonymique des velléités nostalgiques de son pays, parfaitement entremêlés l’un avec l’autre, ce long métrage laisse son spectateur dans un drôle d’état. Cadet est sans conteste à jour le chef-d’oeuvre d’Adilkhan Yerzhanov, et par ricochet l’un des films les plus marquants de la trente-et-unième édition de l’Etrange Festival.

Au regard du précédent, Moor semble mineur dans la filmographie du réalisateur kazakh. Même si cela n’est pas entièrement faux, il ne faudrait pas réduire les qualités du film à une simple redite des éléments de son cinéma. Car Yerzhanov, subrepticement, expérimente : situant son intrigue au sein d’un univers urbain inédit pour lui, il se sert de la ville comme d’un écrin sordide afin de pointer les tares qu’il avait déjà filmées dans la petite cité de Karatas plus reculée dans les grands espaces (corruption policière, poids des mafias locales, violence généralisée visant à faire perdurer de petits potentats minables…). La noirceur que développe Moor se trouve justement dans cette idée que les dérives ne sont pas l’apanage des lieux kazakhs situés dans le hors-champ du pays, au sein de l’immensité des magnifiques steppes battues par les vents, mais que la majorité de la population du pays côtoie une sorte de gangrène morale sans ciller. L’expédition punitive du soldat Moor (Berik Aitzhanov), fraîchement sorti de prison et dont la préoccupation principale est de s’occuper de la famille de son frère étrangement disparu, harcelée par les gangsters et autres flics corrompus que ledit frère avait pigeonnés, n’a pas la dimension réactionnaire connotée par l’opposition entre ville et campagne puisque le Mal est partout. De ce point de vue, ce long métrage-ci se trouve dans le prolongement de Cadet en cela qu’il développe le même nihilisme face à une nation désespérante. En cela, les fantômes du passé traumatique du soldat Moor, venant le visiter et le seconder lors des assauts qu’il perpètre pour nettoyer la ville et défendre sa famille, semblent des doubles des spectres hantant l’école militaire du film précédent, agissant comme la conscience d’un pays plongé dans une anarchie nourrie aux élans liberticides.

Au regard du précédent, Moor semble mineur dans la filmographie du réalisateur kazakh. Même si cela n’est pas entièrement faux, il ne faudrait pas réduire les qualités du film à une simple redite des éléments de son cinéma. Car Yerzhanov, subrepticement, expérimente : situant son intrigue au sein d’un univers urbain inédit pour lui, il se sert de la ville comme d’un écrin sordide afin de pointer les tares qu’il avait déjà filmées dans la petite cité de Karatas plus reculée dans les grands espaces (corruption policière, poids des mafias locales, violence généralisée visant à faire perdurer de petits potentats minables…). La noirceur que développe Moor se trouve justement dans cette idée que les dérives ne sont pas l’apanage des lieux kazakhs situés dans le hors-champ du pays, au sein de l’immensité des magnifiques steppes battues par les vents, mais que la majorité de la population du pays côtoie une sorte de gangrène morale sans ciller. L’expédition punitive du soldat Moor (Berik Aitzhanov), fraîchement sorti de prison et dont la préoccupation principale est de s’occuper de la famille de son frère étrangement disparu, harcelée par les gangsters et autres flics corrompus que ledit frère avait pigeonnés, n’a pas la dimension réactionnaire connotée par l’opposition entre ville et campagne puisque le Mal est partout. De ce point de vue, ce long métrage-ci se trouve dans le prolongement de Cadet en cela qu’il développe le même nihilisme face à une nation désespérante. En cela, les fantômes du passé traumatique du soldat Moor, venant le visiter et le seconder lors des assauts qu’il perpètre pour nettoyer la ville et défendre sa famille, semblent des doubles des spectres hantant l’école militaire du film précédent, agissant comme la conscience d’un pays plongé dans une anarchie nourrie aux élans liberticides.

Nous pourrions donc penser que Yerzhanov joue en mode mineur avec Moor du fait, justement, de l’importation dans un espace différent de thèmes devenus classiques chez lui, d’un effet de répétition des motifs qui, dans le fond, n’apporterait pas grand-chose de plus à son cinéma, de même que l’usage des codes narratifs attendus du polar urbain ou du western (ne sont-ce pas, finalement, le même genre ?). Il s’avère cependant que le mutisme de ce personnage assez proche des grandes figures criminelles du cinéma de Michael Mann, la mise en scène sèche et carrée d’un réalisateur en pleine maîtrise de son art et la noirceur du récit permettent au film de dépasser l’exercice de style pour se faire le cri de fureur du cinéaste-phare d’un pays sans véritable échappatoire.

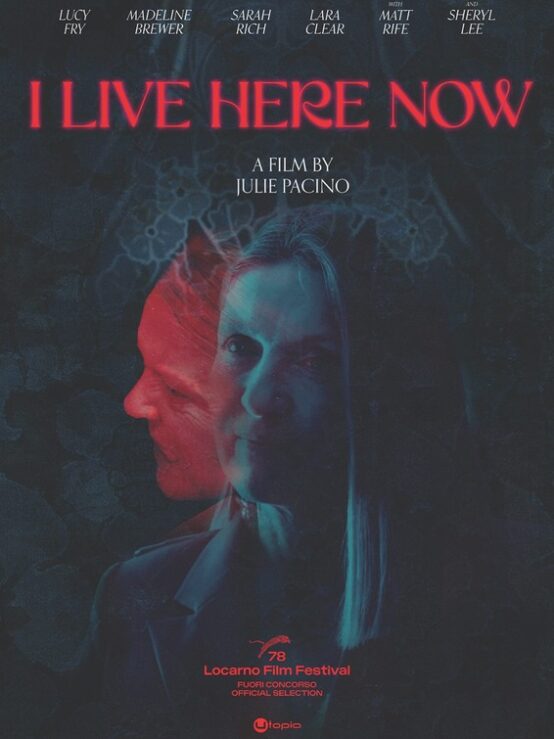

Si Adilkhan Yerzhanov est devenu au fil des ans un ami de l’Etrange Festival, Julie Pacino (fille de, peut-être avant que l’on dise qu’Al est père de) pourrait vite le devenir au regard de la qualité de son premier film, I Live Here Now. Ce long métrage, aussi stylisé que maîtrisé dans son montage misant sur le chaos, faisant progressivement perdre au spectateur ses repères dans une sorte de trip vertigineux, provoque en effet une sidération peu commune, tempête intérieure du personnage principal dans laquelle nous serions ballottés de tous côtés. Ce personnage principal, c’est Rose (Lucy Fry), actrice en devenir gravitant dans le monde impitoyable du système hollywoodien. Alors même que cette brindille doit perdre du poids pour un rôle important, elle apprend qu’elle est enceinte. Cherchant à fuir la mère odieusement possessive de son petit ami qu’elle quitte derechef, elle se réfugie dans un étrange hôtel loin de tout, situé dans les collines californiennes et que les flammes de méga-feux de forêt sont sur le point de lécher. Au fur et à mesure de son séjour, entre la patronne de l’établissement au comportement étrange et ses voisines de chambre toxiques, Rose va peu à peu se perdre dans les dédales de la déraison.

Si Adilkhan Yerzhanov est devenu au fil des ans un ami de l’Etrange Festival, Julie Pacino (fille de, peut-être avant que l’on dise qu’Al est père de) pourrait vite le devenir au regard de la qualité de son premier film, I Live Here Now. Ce long métrage, aussi stylisé que maîtrisé dans son montage misant sur le chaos, faisant progressivement perdre au spectateur ses repères dans une sorte de trip vertigineux, provoque en effet une sidération peu commune, tempête intérieure du personnage principal dans laquelle nous serions ballottés de tous côtés. Ce personnage principal, c’est Rose (Lucy Fry), actrice en devenir gravitant dans le monde impitoyable du système hollywoodien. Alors même que cette brindille doit perdre du poids pour un rôle important, elle apprend qu’elle est enceinte. Cherchant à fuir la mère odieusement possessive de son petit ami qu’elle quitte derechef, elle se réfugie dans un étrange hôtel loin de tout, situé dans les collines californiennes et que les flammes de méga-feux de forêt sont sur le point de lécher. Au fur et à mesure de son séjour, entre la patronne de l’établissement au comportement étrange et ses voisines de chambre toxiques, Rose va peu à peu se perdre dans les dédales de la déraison.

De séquence en séquence, le film de Pacino s’échine à perdre le sens (ce qui a pu en rebuter légèrement certains) à l’avantage d’un maelström d’images prenant la teinte cauchemardesque des moments les plus troublants du cinéma de David Lynch. La réalisatrice ne s’en cache pas : le défunt cinéaste a été une sorte de guide esthétique pour elle (et le fait d’insérer Sheryl Lee dans la distribution n’est pas fait pour contredire cela), ayant ouvert la voie à ce type de surréalisme cinématographique inquiétant que développe I Live Here Now. Des teintes passant du pastel au criard en un plan aux stridences sonores hurlantes parfois éprouvantes, créant une sorte d’étonnant bain chaotique dont on ne sort pas reposé mais qui enthousiasme quant à la vision originale et pertinente d’une artiste qui a tout d’une poétesse à tendance symboliste dans cette idée de volonté de perte de repère proche de l’ivresse. Il y a finalement quelque chose de grunge dans le premier film de Julie Pacino, mêlant un romantisme de rose fanée avec la vision dark d’un monde pousse-au-crime, ou tout du moins « pousse-au-cauchemar ».

Car I Live Here Now n’est pas sans propos sur la place de femmes objectivées, et d’autant plus dans un monde hollywoodien ô combien carnassier, où les actrices, que ce soit sur les plateaux ou dans leur vie privée, ne peuvent plus disposer de leur propre corps. De ce point de vue, la mère du petit ami de Rose, plante vénéneuse atroce, a surtout acquis les réflexes de défense adoptés pour affronter un système horrible, quitte à devenir horrible elle-même ; le personnage (et donc les séquences où il apparaît) évoque quelque peu la Havana Segrand (Julianne Moore) de Maps to the Stars (David Cronenberg, 2014), autre peinture à l’acide d’une broyeuse hollywoodienne consommant l’humain avant même de le considérer. Un autre cauchemar, auquel le surprenant film de Julie Pacino parvient à se mesurer. Tout cela est très prometteur !

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).