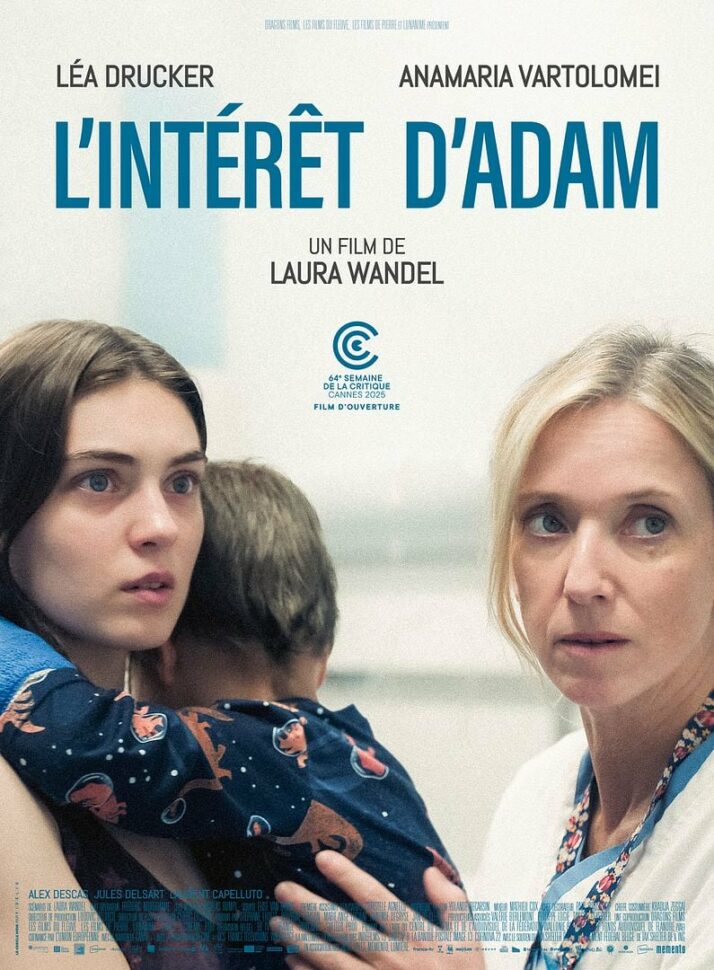

Après la cour d’école (Un monde), la caméra à l’épaule de Laura Wandel se pose avec L’intérêt d’Adam – film d’ouverture de la Semaine de la critique cette année, dans les couloirs d’un service de pédiatrie d’un hôpital publique français. Bien que le procédé peut sembler superflu, l’importance est ailleurs, non dans l’aspect technique immersif très dardennien mais plutôt dans ce que nous raconte Laura Wandel, une force rare d’incarnation, une incarnation de la souffrance et de la détresse. A l’hôpital, la frontière entre soignant et soigné est de facto imposée, projetée (ne serait-ce que par la tenue vestimentaire), la distance légitime est obligatoire, éthique, elle doit régir la relation entre le souffrant, et la personne censée lui offrir une solution. Ici, la mise en scène de Wandel abolit cette frontière, et par un jeu d’abord d’opposition puis de fusion, cette réserve du soignant va sauter. Lucy (Léa Drucker), Rebecca (Anamaria Vartolomei), une soignée, une malade, une compréhension maternelle et fusionnelle, un élan humain, impalpable, difficilement explicable, si ce n’est par une forme de symbiose maternelle. Et au milieu, la raison. Adam, ce jeune garçon torturé par la maladie mentale de sa mère Rebbeca qui l’empêche de se nourrir, invectivant que tout ce qui vient de l’extérieur est un poison. Filmer la souffrance n’est pas tâche aisée, surtout si l’on veut s’éviter le pathos et la dramaturgie factice, Laura Wandel trouve ici un ton particulièrement juste, celui d’un regard empathique et sans jugement moral.

Copyright Maxence Dedry

La tension hospitalière se ressent, elle n’est pas affichée en étendard politisé (comme dans La fracture de Catherine Corsini en 2021) mais pèse sur le visage de Lucy, de cette garde interminable qui l’empêche de rentrer, elle la mère seule (tout comme Rebecca), en contact uniquement téléphonique avec sa fille au cours du film. Et pourtant, lorsqu’il est l’heure du retour, une force en définition de notre humanité va la saisir, elle ne peut abandonner cet enfant, et surtout pas sa probable trajectoire vers la perte du droit parental de sa mère. Et là se joue l’indéfinissable, le feu presque sacré du lien maternel, une mère parle désormais à une mère, Lucy n’est plus l’infirmière, elle est cette mère ayant élevée seule son enfant, parfaitement consciente de l’inatteignable défi d’une éducation monoparentale. Face à elle, les hommes dénués d’un tel sens qui prennent pour l’un position vers le sécuritaire (il appelle la police pour exclure Rebecca), l’autre vers le légal (pour séparer Rebecca de Adam juridiquement). Il y a donc un monde masculin du cadre, de la mesure du ton et des actions, et un autre maternel qui impose sa rage de l’inégalité, du droit à la douleur, à la compréhension, de la recherche de l’écoute, de l’humanisme, briser les ornières limitantes. Là encore de manière si bien sentie, Wandel joue en effet sur l’inversion des courbes, d’abord une Lucy mesurée face à la détresse éloquente de Rebecca, puis lorsque cette dernière se fait emporter par Lucy dans sa voiture pour l’amener de force dans une institution psychiatrique, les rôles s’inversent, et de cette irréfléchie action liberticide, Lucy franchit le pas du raisonnable, et fonce, tête baissée, vers la même détresse illogique que celle de Rebecca.

Copyright Maxence Dedry

Mais d’où vient alors la raison ? Toujours de l’enfant. C’est Adam qui par une cinglante intervention éteindra les discussions acharnées, fera comprendre en une seule phrase la réalité vitale de la situation à sa mère inconsciente, une leçon donnée par l’être le plus fragile, celui qui doit être tant protégé, et qui finit par protéger et unir un monde adulte qui se déchire autour de son propre intérêt. Il n’y a alors plus de mots, plus de discours, écouter Adam qui, à peine 11 ans, verbalise la peur de mourir, sa peur de mourir, de ne plus exister à cause d’une mère malade d’un éveil de conscience absolument magistral. Le film aurait pu couper à cet instant précis et décisif, il s’éteindra quelques minutes après. Il n’y a pas de dramaturgie ni de larmes qui coulent, il n’y a pas de pesanteur moralisatrice, mais une arène de douleur et de souffrance dont l’hôpital surchargé en est le parfait décor. Et en son milieu, la raison, l’intérêt, celui d’Adam, qui a su, plus que personne d’autre, trouver les mots qui changeront tout.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).