Dans l’histoire de l’art, l’œuf à la coque est le symbole de l’auto-contenance et de l’insularité, brisées (Haneke) ou bien conservées (Dalí) selon la situation, le poulet plumé est celui de la tragique banalité de la chair à acheter (Gervais), esthétiquement féminine en ceci qu’elle est rose et vulnérable (Victor Gilbert), et la cuisse panée bien frite, pourrait être celui de la décadence ostentatoire des États-Unis d’Amérique, où les régimes de consommation sont devenus uniformes mais pas pensés, pas pesés, ni humbles – en bref, où ils sont devenus presque militaires, régimentés, comme seul sait si bien l’être le pays du Colonel Sanders. Killer Joe, une pièce écrite par l’acteur-scénariste Tracy Letts en 1993, et adaptée pour le cinéma par le truculent et regretté William Friedkin en 2011, contient une scène terrible de dégustation de cuisse panée, laquelle mériterait d’être anticipée et imaginée longuement, par exemple, par un jeune spectateur fébrile après que des amis la lui décrivent… Sharla Smith (Gina Gershon chez Friedkin) vient de se trahir comme une partie beaucoup plus prenante à la sombre histoire de tueur à gages qu’on ne le soupçonnait au départ, et elle s’en voit punie pour sa peine par le « killer », Joe Cooper (Matthew McConaughey), qui la force à donner une fellation à un gros bout de bidoche tiré de chez KFC. La séquence est intense et dérangeante, et elle est originale en son genre, dans un large panorama où des hommes violents suppléent d’habitude plutôt des armes (des flingues, des couteaux) que des salades à leurs sexes. Joe, contrairement à l’androïde Ash, dans Alien (qui tente, lui, de remplacer un pénis par un magazine roulé) a à priori tout l’attirail qu’il lui faut pour pénétrer sans prothèse, ce qui rend son utilisation d’un détourné d’autant plus sinistre qu’elle est superflue, et qu’elle se fait de façon si… organique, aussi. Une cuisse de poulet est faite pour être prise en bouche et mangée, alors, pourquoi l’extrait, la parodie par Killer Joe du rapport sexuel, répugne-t-elle autant, paraît-elle si invasive ?

C’est parce qu’il ne s’agit pas d’un simple moment où un personnage en nourrit un autre de force, il s’agit d’un vertige face à l’écart entre ce qu’est l’acte et ce qu’il représente réellement, d’un renvoi viscéral à toutes ces fois, dans une vie, où on peut se sentir contraints, forcés et abusés, sans même être touchés. Joe Cooper est de ces hommes qui aiment sanctionner, plus bête et méchant le châtiment, meilleur il est. Le caractère inexplicable et, en même temps, vulgairement limpide de l’attaque fait partie de ce qui en fait la saveur pour Joe, et en ceci, le personnage est une juste dénonciation de ces petits tyrans qui nous entourent, pour qui la haine et l’humiliation ne sont pas des décisions ni des pulsions mais un véritable mode de vie, insufflées dans leur quotidien et incarnées dans leur moindre geste. Joe le tueur aura beau jouer à être cet homme cool, calculé, inflexible et particulièrement articulé dans son discours, il doit bien bouillir d’envie de charcuter, à l’intérieur. Un homme violent est un homme violent en toutes circonstances, semble nous dire Letts, même quand il est flic, même quand il mange, même quand il boit ou, d’ailleurs, ne boit pas. Même quand il indique calmement ses conditions, même quand il dort et même quand il enlace, tendrement, la jeune fille qu’il courtise (Dottie, jouée par Juno Temple dans le film).

© Patrick Fouque

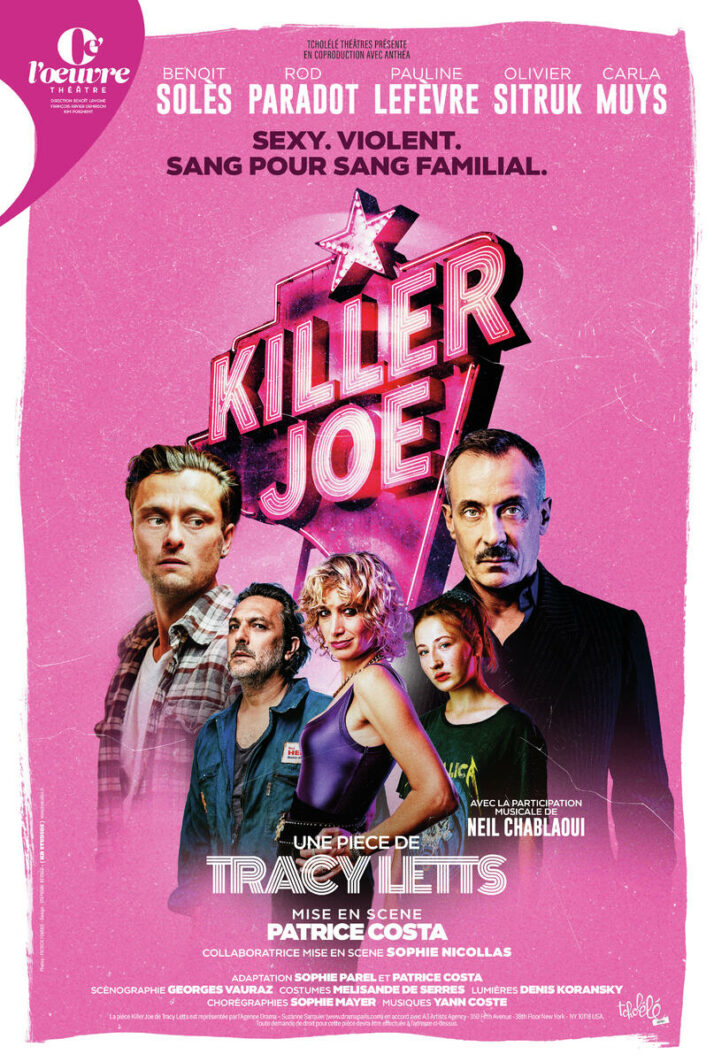

Son stetson vissé sur la tête, ses santiags bien cintrés à ses chevilles, Joe est par ailleurs un personnage profondément américain. L’une des affiches de la version cinéma représente même un chicken nugget, moulé dans la forme de l’État du Texas. Que donnent donc, transposées au Théâtre de l’Œuvre, dans le 9ème arrondissement de Paris, les croisades et les gueulantes d’un personnage si « typique », si rustique ? Comment Patrice Costa et Sophie Parel, importateurs pour le spectacle, s’y sont-ils pris pour faire de Joe un Jean, soit un grand dur aux yeux de glace dont la présence, dans notre pays, pourrait sembler aussi justifiée que celle du siège de Tommy’s Diner dans la ville d’Escalquens ou des recettes de Buffalo Grill à Montrouge ?

À la direction d’acteurs, Costa a travaillé avec le comédien Benoit Solès (Molière du théâtre privé 2019 pour La Machine de Turing) pour faire de Joe une créature toute en économie d’effets. Avec sa voix placide, claire comme la ligne des dessins de Lucky Luke, Solès se place dans un sous-jeu agréable et conserve une posture flegmatique, sans jamais tomber ni dans le ronronnant ni dans l’imitation de McConaughey. Et à la scénographie – c’était, en soi, annoncé par l’affiche de la pièce, bien rose et bien néon, très « Las Vegas, bébé » –, Georges Vauraz a choisi de recréer un décor de diner américain un brin miteux, qui ne correspond pas tout à fait à ce qu’on peut imaginer du foyer des Smith, où est censé se dérouler le gros de l’action, mais qui colle bien à leur milieu social (saluons la présence de fougères qui retombent en lianes, au dos de la télé : petit ilot de verdure et de stabilité, comme Dottie en est un aussi dans sa famille de hurleurs, de bagarreurs, d’escrocs et de baratineurs).

© Patrick Fouque

Malheureusement, une fois passées les quelques promesses réjouissantes des débuts, celles qui nous font dire que l’artificiel, le plastique et le polypropène de l’americana sauce barbecue s’accordent bien avec le jeu pompier du théâtre boulevard (Olivier Sitruk, le père, est délicieusement braillard), l’œuvre se mets sur ses rails et ne trouve ni l’explosion qui soufflera le spectateur (Pauline Lefèvre, Sharla, est moins suprêmement pimbèche que Judith Margolin, qui joue son seule-en-scène Mudith Monroevitz dans le 8ème) ni la beauté hantante de certains plans de Friedkin. Carla Muys est touchante (ou plutôt, mimi) en Dottie, et la costumière Mélisande de Serres insère quelques gags au tournant (le t-shirt Captain America du père, le « buisson » de Sharla, qui fait commencer le spectacle, pour ainsi dire, sur l’origine du monde…). Hélas, la translation, dans son ensemble, nous laisse à désirer autre chose, et nous fait nous dire qu’il y aurait plus riche ailleurs, dans ces scènes qui ne sont pas écrites mais qui devrait être jouées. Une mélancolie, un regard volé fait défaut. On l’a voulu, et on l’a eu, mais la scène du poulet au rouge à lèvres déçoit, elle ne marque pas, elle n’estomaque pas, elle ne donne pas envie de l’entériner dans le grand tour d’horizon des images de volaille, entre le sucré-salé maternel de Mildred Pierce et le repas lubrique de Tom Jones. Est-ce parce que Killer Joe est trop spécifiquement américain, trop évidemment centré sur la manière dont la plus grande échelle de la violence domestique (d’un pays sur ses citoyens, via ses forces de l’ordre répressives, ses shérifs corrompus) se replie là-bas sur la plus petite (la maison, que Joe envahit ; le plat, que Joe veut contrôler), que la sauce n’a pas pris, entre des mains gauloises ? Est-ce qu’il existe un mur insurmontable, entre le poulet frit et le coq-au-vin, lequel ferait qu’une culture est profondément celle de Donald Trump et l’autre, uniquement celle de De Gaulle ?

Un artiste comme Quentin Dupieux dirait peut-être que oui : lui qui a filmé et la diagonale du vide des États-Unis, la chaleur de ses déserts ; et son équivalent hexagonal, les montagnes qui la longent, disait, à la sortie de son film Le Daim, qu’il n’y a « pas de fous » en France, rien que des dépressifs. Corde au cou et gâchette au poing, bordel-de-merde et dieu-le-maudisse, comme quoi, même la crise meurtrière, c’est idiomatique et argotique. La douleur a ses accents régionaux.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).