La première tâche du cinéma, au long de sa longue naissance (1895-1933), aura été de se trouver sa singularité et son langage, face à la photographie, face à la peinture, face au cirque, face au roman, face à l’opéra et surtout face au théâtre. Et peut-être d’avoir été, à ses débuts, le petit frère honteux, des caniveaux et des tripots, des salles malodorantes et des forains, a induit une sorte de rancœur éternelle (sauf pour le cirque, son acolyte de misère), et ce même lorsque le petit frère était devenu l’art majeur du XXe siècle.

D’où une méfiance envers tout ce qui lui est exogène. Suspect, l’écrivain qui s’invite scénariste ou réalisateur (Cayatte), suspect le peintre (Pialat fut traité de peintre naturaliste raté lors de son Van Gogh), suspect le musicien (Rob Zombie), très suspect mais bien commode, le pubard (Scott, Fincher) et bien entendu, plus que suspect le dramaturge, puisque de toute la fratrie, le théâtre fut son frère le plus embarrassant, le plus difficile à éconduire du plateau, et il fallut toute la force d’un Bresson pour acter par écrit la victoire – Notes sur le cinématographe, sorte de Règle de Saint-Robert des Licences Cinéma, et bréviaire imparable pour qui voudrait liquider les arguments d’un homme de théâtre. La critique cinéma s’est souvent chargée de séparer le cinématographique du théâtral, et ainsi disqualifier ceux qui n’étaient pas du sérail – et maintenant que la majeure partie de la critique cinéma n’y connaît plus rien du tout en théâtre, l’affaire paraît réglée.

@Malavida

Ainsi ressortent les films de Chéreau, dramaturge et cinéaste, au parcours déroutant. Déjà, son théâtre était critiqué, dès les années 70 comme un théâtre de l’image luxueuse, d’un « art pour l’art » décadentiste proche du cinéma de Visconti (!). De plus, son approche du jeu de l’acteur, héritière de Brecht (réformé par Strehler), a tout pour rebuter le cinéphile contemporain, habitué à l’Actor’s Studio et au jeu immersif. Enfin, ses films, couronnés parfois de succès public et critique, échappent à qui voudrait les saisir : il apparaît difficile d’en dégager une esthétique continue, – ce qui en fait un objet triplement agaçant pour la critique, qui doit dorénavant faire son boulot au plus vite.

Chéreau s’absente, cinq ans parfois, entend toujours revenir au cinéma avec une peau neuve. Discontinuité des genres, de surcroît : polar qui glisse vers le fantastique, film politique à la Boisset, fable érotique et criminelle, théâtre de mœurs, grande fresque historique, drame familial, drame bourgeois. Discontinuité des réussites, allant de la grande fresque ultra-primée (Margot), au cataclysme esthétique (Gabrielle, 2005). Beaucoup de ses admirateurs, surtout en théâtre, avoueront même qu’il n’aura jamais vraiment trouvé sa manière, en cinéma.

@Malavida

Certes, mais il est bien possible qu’il n’ait jamais voulu avoir sa manière en théâtre non plus. L’œuvre entière de Chéreau apparaît comme un long travail, toujours en chemin, toujours changeant : les richesses de l’adaptation sur scène du Massacre à Paris en 72 et l’épure de la Solitude des champs de cotons en 91, montrent autant de discontinuité qu’entre Judith Therpauve (1979) et Margot (1994). Il n’y pas de mystère si le livre–somme de son travail, réalisé par Georges Banu, se nomme J’y arriverai un jour, et quiconque a lu ses Journaux de travail, aura pu y rencontrer une sensibilité toujours mouvante, jamais arrêtée, dont l’hésitation, le doute, le choix instinctif et le revirement sont les opérations mêmes de sa pensée.

Et pourtant, revoir sa filmographie ces jours-ci permet de déceler des thématiques, des hantises, et même un style – le mot style est ici tout sauf heureux : appelons ça un geste.

@Malavida

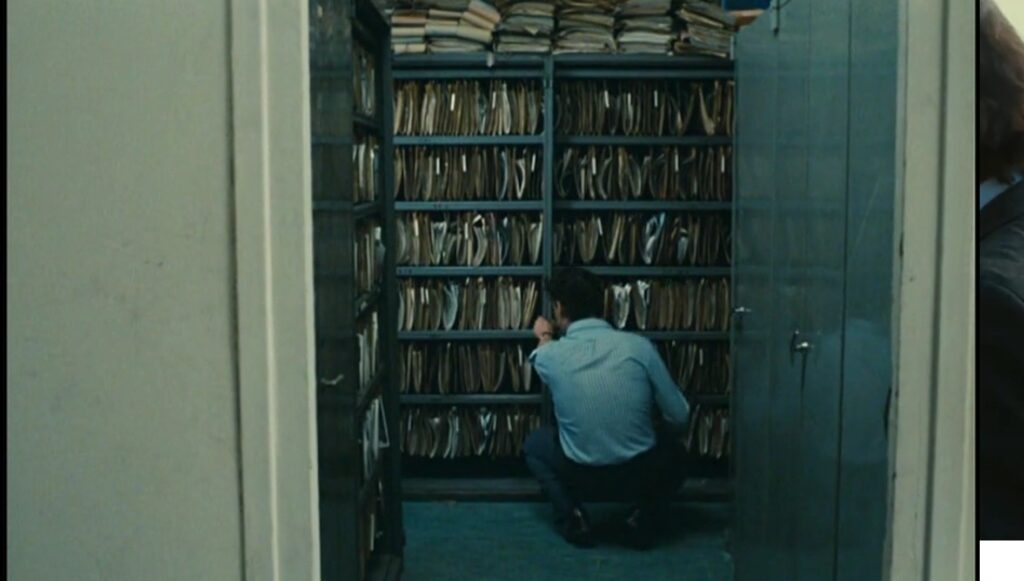

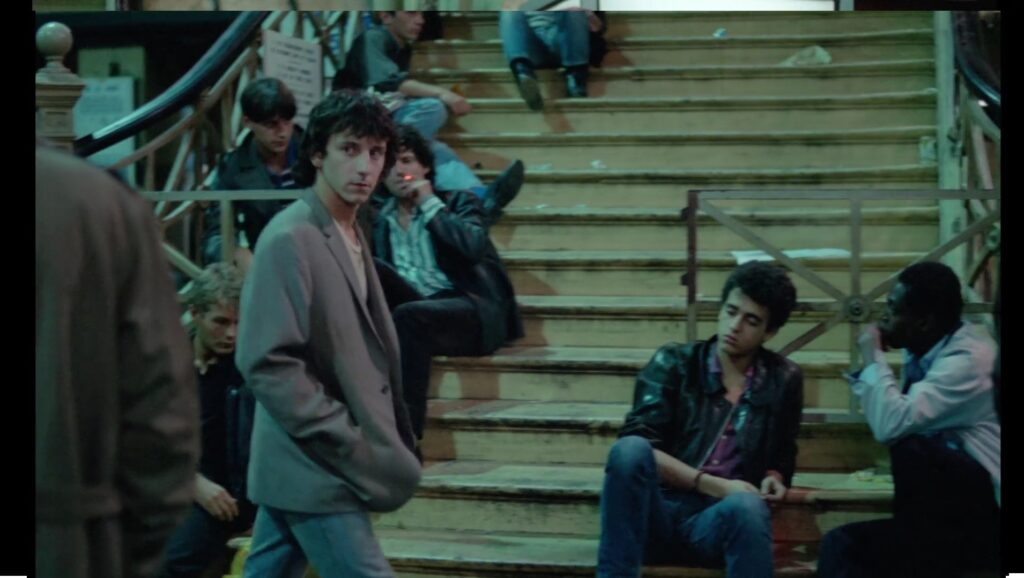

La structure familiale est toujours l’écrin sur lequel s’ouvre le récit : ses personnages n’en sont jamais dégagés, et s’il y a des solitaires, ils doivent tout d’abord s’extirper d’un foyer. Souvent étouffante, voire carrément carcérale (Chair de l’Orchidée, 1974, Margot), la famille est ce qui envahit le cadre, l’entrelacs de personnages, de corps et de paroles auquel tous les personnages essaient d’échapper – l’ouverture de L’Homme Blessé (1983), dans la gare, nous peint le malaise de Henri au sein de son foyer, qui va lancer tout le récit ; les frères et cousins de Judith Therpauve venant comme des croque-mitaines lui demander de relever le journal ; même les séquences où tous les frères et parents de Charles IX, dans Margot, n’en finissent pas d’y aller chacun de leur petite réplique persifleuse, de leur petit complot ou leur petite menace, jusqu’à faire rouler le roi par terre. Moins un écrin qu’un étau, le mouvement initial d’un film de Chéreau est une ligne de fuite, par la fenêtre, par le train, par les souterrains (la séquence de filature d’Anglade avec le docteur est digne des Amours Interdites de Mishima). S’échapper, hors de la crispation qu’apporte un foyer et comme en thermodynamique, plus fort est l’écrasement, plus forte l’explosion (sans marxisme, puisque la classe ouvrière y est aussi épouvantable que la royauté ou la bourgeoisie). Cinéaste des années 70, c’est à dire des désillusions, son cinéma paraît moins politique que révolutionnaire, au sens où ses combats ne se mènent plus sur l’agora, mais dans les foyers, les salons, les infra-mondes – et si Judith Therpauve descend dans l’arène minable des petites manigances entre syndicats et patrons, c’est surtout pour oublier, un instant, « qu’on perd toujours au bout du compte ».

@Malavida

Au cœur du foyer atroce, la mère, voire plutôt la marâtre, y tient une place de choix. Qu’elle soit naturelle ou non, la figure de l’autorité féminine tourne souvent à l’incarcération. Celle qu’on fuit le plus, celle qu’on veut pousser hors du cadre : la tante horrible et glaciale de Claire dans la Chair de l’Orchidée, qui interne cette fille d’adoption pour s’emparer de sa fortune ; la mère de Henri, dans L’Homme Blessé, d’une insupportable tendresse inquiète, qui n’en finit plus de murmurer d’une voix misérable ; et bien entendu Virna Lisi, la Veuve Noire qui empoisonne ses enfants dans Margot. Par touches, on en voit d’autres, plus effacées, qui sont souvent les agents de la frustration (de leurs garçons comme de leurs filles), de leur soumission, au sein du microcosme familial, à tout ce qui tient du conformisme et de la pourriture (les intérieurs desquamants des grandes maisons, inquiétantes et gothiques, celles de Judith Therpauve comme de la Chair et l’Orchidée). Par bien des aspects, il y a chez Chéreau retour du conte, de ses archétypes mythologiques.

@Malavida

Face aux marâtres, comme dans les contes, d’autres femmes dégagées de l’écheveau familial – les marraines, les bonnes fées. Simone Signoret aura incarné cette femme-là, dans les deux films qu’elle fera avec Chéreau (La Chair… et Judith Therpauve). Mais ce n’est pas parce que la marraine est tendre que son passé est féerique. Le contrechamp des deux films, on le sent, c’est L’Armée des Ombres (1969) : Signoret évoque les années quarante, du bout d’une phrase. Rampling lui demande pourquoi elle n’a pas pu reprendre le cirque : elle regarde un instant ses pieds, un sourire entendu en coin, et rien ne sera dit – pourtant nous comprenons tout1. De même, la question des camps, des trains, de la Résistance, de l’évasion de Judith Therpauve est évoquée, en cinq secondes, pas plus, au trois quarts du film, et rien n’en sera dit ensuite. Ce qui est on ne peut plus vrai sur ceux qui ont connu la Résistance, leur silence, leur évocation lapidaire. Mais c’est aussi qu’en ramenant Signoret, dans les années 70, sortie de L’Armée des Ombres et même de L’Aveu (1970), Chéreau sait qu’il n’a pas besoin d’en rajouter, puisque son corps charrie avec lui cette mémoire – elle est, de principe, la marraine résistante du cinéma français2. Elle est opiniâtre, elle ne se laisse pas intimider, elle est têtue puisqu’elle évolue dans un monde d’hommes, criminel ou médiatique, et n’a que sa ténacité pour imposer ses choix. C’est elle qui entend se trouver des héritiers, qui ne seront d’ailleurs jamais dignes d’elle (Lyotard comme Rampling).

@Malavida

On retrouvera ce motif, sur un mode plus désespéré et sans issue, dans L’Homme Blessé, dans le personnage de Lisa Kreuzer, abandonnée, mais bien la seule à ne rien demander à Henri, seule à offrir une épaule et le sommeil, un instant, sur le bord de sa course aux ténèbres. Et d’une manière plus touchante, plus marginale, un peu comique, dans l’incroyable personnage de Viviane, la femme transsexuelle jouée par le surprenant Vincent Pérez, seule à écouter vraiment la détresse de Valeria Bruni-Tedeschi dans Ceux qui m’aiment prendront le train. Peu à peu, ces marraines-là vont se faire plus rare, pour disparaître, au profit de la haine du père et du patriarcat (Ceux qui m’aiment…, Gabrielle) du véritable et plus profond sujet du cinéma de Chéreau : la puissance subversive et destructrice du désir.

Si le foyer est le réseau duquel les personnages tentent de s’extirper, c’est toujours le désir qui les en libère, et qui va pulvériser le noyau familial. Bruno Crémer, Lyotard, Mezzogiorno, Grévill, Pérez, Sylvain Jacques, Hancisse, tous ces personnages masculins, incarnant le désir d’une femme ou d’un homme, vont venir, comme des agents extérieurs à la famille, catalyser les dysfonctionnements internes et par une sorte de réaction en chaîne, faire éclater le foyer. L’exemple le plus évident est Hôtel de France (1987), adaptation de Platonov, qui nous présente un nihiliste, dont le désir, et la destruction de toute structure, est l’ultime but. C’est sa relation passée avec Sonia, qui rejaillit et détruit tout sur son passage : sorte d’envers luciférien du personnage christique du Théorème de Pasolini, il va fricoter avec la quasi totalité du casting féminin, et tout va se décomposer au cours des deux heures : le couple neuf de Sonia, le repas de famille, l’équilibre des autres couples, les amitiés plus ou moins factices. Même les personnages les moins sexualisés sortent de leurs gonds – le vieil homme romantique, hanté par un passé rêvé, lâche son spleen pour déclarer sa flamme de façon vieillotte. Une sorte de sincérité immanente du désir, face au mensonge pratique sur lequel la société, la famille, bref la structure, est construite. Le contraste avec Pasolini est important : chez Chéreau, cet étranger qu’est le désir ne fait pas exploser le matérialisme bourgeois vers la transcendance – le cinéma de Chéreau n’est jamais transcendant, il est terriblement réel : il fait exploser toute structure vers une sorte d’anarchie originelle, où le fils peut menacer de mort sa mère pour deux cent francs (Anglade dans L’Homme Blessé), la fille rejeter le monde entier pour enlacer une tête coupée (Margot), l’épouse vouloir s’enfuir en emportant rien (Hôtel de France, Gabrielle), et le monde entier être cruel avec ses congénères et avec soi-même (Ceux qui m’aiment…). Le désir n’est pas le premier échelon, aussi blasphématoire et sadique soit-il, vers Dieu, comme chez Pasolini, mais la pure déflagration de l’individu face à la norme, l’Histoire, l’oppression, le pouvoir, la discrimination. Et c’est pour cela que le désir ne se cache presque jamais, puisqu’il n’est plus une affaire seulement intime, mais ouvertement sociale (Anglade embrassant son amant tout neuf dans les couloirs bondés de la gare ; Grévill roulant des pelles sur la table à manger, etc.) Le désir devient la seule affaire publique tolérable, le scandale salvateur.

@Malavida

C’est donc tout logiquement que se met en place un motif (hérité de Tchekov et Dostoïevski) qui deviendra récurrent dans le cinéma de Chéreau, dernière manière : la réunion de famille nombreuse qui tourne au règlement de compte et à l’implosion (Hôtel de France, Margot, Ceux qui m’aiment, Gabrielle). C’est ainsi que sa mise en scène retrouve Visconti, mais de manière plus intéressante que les critiques ridicules des années 70 (l’intrusion du désir anarchique dans un corps trop bien organisé est après tout le sujet même de Mort à Venise (1971), et il n’y a pas à douter de son influence sur Chéreau). Dans une des premières séquences des Damnés (1969), le repas d’une famille aristocratique industrielle, négociant avec le nazisme depuis peu, tourne à la catastrophe et au meurtre. Visconti passe d’un visage à l’autre autour de la table, attrape les réactions et les éclats de voix avec une virtuosité scénographique surprenante (au même moment, Altman fait de même, chez les prostituées et les buveurs crasseux du Wyoming). Ces longs travellings, cette fluidité de la caméra qui pourtant saisit, en gros plan, chaque visage, à l’instant où celui-ci s’émeut ou prend la parole, comme en une sorte de balayage ultra-chorégraphié, va devenir le geste du style de Chéreau, en Scope de surcroît. Qu’on pense à la séquence du repas dans Hôtel de France, aux échanges dans le train ou alcoolisés dans la maison de Ceux qui m’aiment…, aux longues réceptions de Gabrielle, et bien entendu, à la longue séquence de la Saint-Barthélémy dans Margot. Minutie de la scénographie qui accouche d’un sentiment chaotique, explosif, centripète où chaque visage, comme attrapé au vol par la caméra, vient montrer, d’un seul mouvement, la déliquescence de la structure globale.

@Malavida

Le désir, force immanente et chaotique, bien entendu se solde systématiquement par la déception. Et pourtant, on l’a dit plus haut, jamais Chéreau n’entend baisser les bras, même lorsque la catastrophe est consommée. Le désir frustré et l’opiniâtreté sont ses deux couteaux pour se battre contre le réel : Michel/Grévill se fait casser la gueule, à la fin d’Hôtel de France, mais sa femme le relève, malgré tout. Anglade tue Jean, avale un somnifère – mais pas plus, il n’a pas envie de mourir, il a seulement appris à la dure, et il vivra – malgré tout. Viviane et Claire, devant les minables comportements masculins, savent rire dans Ceux qui m’aiment…, et surtout, les yeux en larmes, la robe en sang, et son pays en proie au plus profond chaos, Margot, la tête de son homme sur les genoux, sourit – malgré tout.

@Malavida

1Le passé dans la Résistance des personnages de La Chair… est explicitement évoqué dans les Journaux de travail de Chéreau, tome III.

2Un autre exemple nous a été donné l’an dernier : Brady Corbet s’épargnant les images des camps et de l’holocauste, en ramenant Adrian Brody, comme sorti du Pianiste, dans son Brutalist.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).