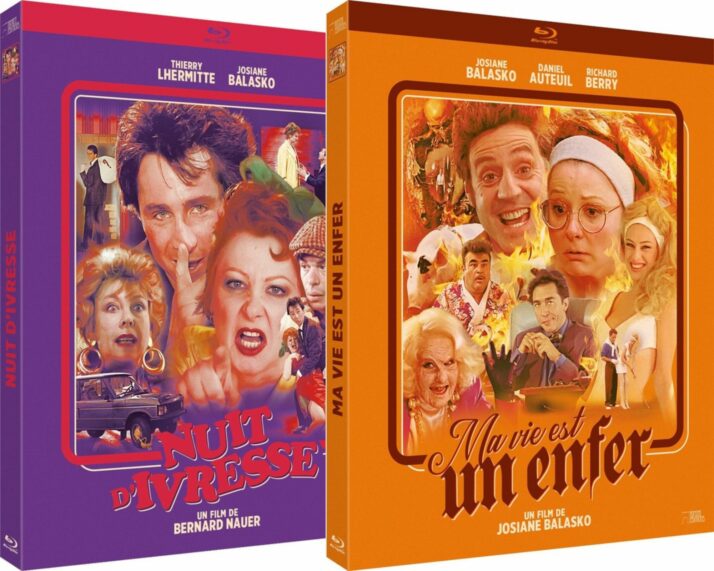

Après deux premiers titres, Les Hommes préfèrent les grosses et Sac de nœuds, Rimini Editions poursuit son exploration de la carrière d’actrice, scénariste et réalisatrice de Josiane Balasko avec Nuit d’Ivresse (1986) et Ma Vie est un enfer (1991).

Nuit d’ivresse de Bernard Nauer (1986)

Avant d’être un film, Nuit d’ivresse était une pièce que Josiane Balasko écrivit en 1985, et qu’elle joua à de nombreuses reprises aux côtés de Michel Blanc puis de Thierry Lhermitte. L’idée de porter sur grand écran ce succès des planches fait rapidement du chemin dans la tête du duo qui s’attelle au scénario. La comédienne étant occupée à la préproduction de sa prochaine réalisation, Les Keufs, elle ne peut se charger de la mise en scène, délégant le poste à un certain Bernard Nauer. Le réalisateur, qui vient juste de signer Dialogue de sourds, un court métrage remarqué avec Pierre Richard et Jacques Villeret, se retrouve donc propulsé à la tête du projet après avoir été mis en contact avec Balasko par l’intermédiaire de Richard, persuadé que tous deux allaient s’entendre. Le postulat, propice aux gags est on ne peut plus simple. Un soir de réveillon de la Saint-Sylvestre, Jacques Belin, animateur de L’Affaire est dans le sac, un jeu télévisé, fait la connaissance de Fred, une femme qui sort de prison. S’ensuit une virée fortement alcoolisée où les deux vont étonnamment se rapprocher. Cette comédie populaire, multi-rediffusée à la télévision, recèle, par delà ses scènes cultes, une humanité et un propos fidèle aux thèmes chers à son autrice.

Nuit d’ivresse © Rimini Editions

Souvent résumé à ses passages comiques les plus drôles, notamment la séquence du parking sous terrain, parfaitement construite, passant du gag moqueur à l’émotion pure, Nuit d’ivresse se révèle tout aussi réussi dans son versant sentimental. Orchestrant la rencontre fortuite de deux individus que tout oppose, le scénario peut se reposer sur le talent de ses interprètes. D’un côté, Thierry Lhermitte fait mouche en présentateur méprisant, goujat et satisfait, lauréat d’un ironique dandy d’or, récompensant la courtoisie française. Un registre de séducteur, projection dégénérée du Popeye des Bronzés, que l’acteur maîtrise à la perfection. Dans un contexte médiatique où la télévision commence à produire des stars surpayées (merci La Cinq de Berlusconi), totalement déconnectées des réalités, la charge n’en était certainement que plus savoureuse. Plus encore l’impunité d’un animateur qui pense qu’humilier les pauvres est un divertissement, sous les applaudissements de fans assénant ad nauseam des jingles débiles (« Clic clac ! ») surprend par sa modernité, suivez notre regard… Face à lui, Balasko excelle par son naturel, son répondant et sa gouaille, sorte de version 80’s d’Arletty. Fred révèle au détour d’un touchant monologue, qu’elle a (accidentellement ?) tué son compagnon violent, une continuité avec son précédent Sac de nœuds qui dénote de l’appétence de l’autrice pour les personnages féminins forts qui refusent la fatalité. Ici, elle ose en outre s’essayer à l’émotion pure, une dimension qu’elle n’avait jusque là que très peu explorée comme le souligne Bernard Nauer dans son entretien présent en bonus. Le cinéaste révèle d’ailleurs que c’est en découvrant le film en salle que Bertrand Blier (avec qui il travaillait alors sur un projet) eut l’idée d’engager la comédienne dans Trop belle pour toi. La complicité évidente entre les deux acteurs, également coproducteurs, donne naissance à de purs moments cultes à l’image d’une danse endiablée ou d’un fou-rire involontaire difficilement contenu et heureusement conservé tel quel dans le montage final.

Nuit d’ivresse © Rimini Editions

Si le film reste dans l’ensemble fidèle à la pièce qu’il transpose, il s’autorise quelques libertés. Certains personnages ajoutés, qui étaient jusque là simplement évoqués (dont un duo de flics homophobes et beaufs), mais surtout un final en forme de happy end pré-Pretty Woman. La deuxième partie du long-métrage dénote d’ailleurs certaines carences. Le lendemain de cette Nuit d’ivresse se perd en quiproquos à peine exploités visuellement et en ressorts éculés de boulevard, un comble pour ce qui est le plus gros apport de cette adaptation pour le grand écran. Contrairement à Jean-Marie Poiré ou Patrice Leconte avant lui, Bernard Nauer, qui ne signera par la suite que Les Truffes pour le cinéma en 1995, ne parvient jamais à s’émanciper des racines théâtrales de son script. A contrario, la première heure se montre d’une efficacité redoutable en plus de dénoter d’un propos gentiment anarchiste. Dans la grande tradition de l’errance alcoolisée chère à Bukowski, accentuée par la chanson titre des Rita Mitsouko, ode aux excès éthyliques, les deux âmes solitaires et malheureuses apprennent à se connaître. Dans leur entretien daté de 2021, Balasko et Lhermitte invoquent quant à eux l’influence de Dino Risi ou Ettore Scola et comparent leurs personnages à une version franchouillarde des rôles habituellement tenus par Shirley Maclaine et Jack Lemmon. Fred fait découvrir à Jacques un Paris marginal, prolétaire, composé de parkings et de bars miteux, le tout éclairé par un habitué des atmosphères nocturnes, Carlo Varini, chef op, entre autres de Subway. Fred, étrangère au succès fait de strass et de paillettes de son compagnon de biture, ne pense qu’à sa propre survie, sans cesse ramenée à son passé de taularde, dormant sur un banc et évitant les contrôles de police. Jacques, initialement condescendant et hautain, se retrouve métamorphosé par cette expérience. Les divers cocktails aidant, le présentateur va révéler sa vraie nature. Lors d’une soirée huppée dans un appartement luxueux, où se croisent tout le gotha du PAF et du monde artistique, il va littéralement régler ses comptes, se battant en duel avec son patron de chaîne et coupant l’oreille d’un convive en guise de représailles. Un souffle jouissif et contestataire, assurant sans doute la pérennité d’une comédie qui, bien que manquant d’un vrai point de vue de metteur en scène, mérite son statut culte et confirme la naissance d’une vraie famille de cinéma. Après le Splendid, dont on retrouve encore ici certains membres (Lhermitte évidemment, mais aussi Gérard Jugnot), c’est Victoria Abril et Ticky Holgado qui entourent pour la première fois Josiane Balasko, neuf ans avant Gazon maudit. Une fidélité et un attachement à l’esprit de troupe qui irrigue son propre cinéma, à la fois conforme à ses aspirations humoristiques et aventureux, prompt à se frotter à divers genres.

Nuit d’ivresse © Rimini Editions

Ma Vie est un enfer de Josiane Balasko (1991)

Au début de la décennie 90, la comédie française semble partiellement marquer le pas. Au minimum, la période est moins faste que les années qui viennent de s’écouler. Le genre attend une forme de nouveauté comme si le public était lassé de voir et revoir les mêmes têtes et/ou les mêmes recettes. Ses poids lourds voguent vers d’autres horizons, à la recherche d’un nouveau souffle. Patrice Leconte opère un virage vers le drame déjà amorcé sur Tandem avec Monsieur Hire et Le Mari de la coiffeuse. Exilé aux États-Unis, Francis Veber n’est pas dans la séquence la plus captivante de sa carrière. En attendant patiemment son retour en force avec Le Dîner de Cons en 1998, il vient de signer un remake de son propre film avec Les Trois Fugitifs, où Nick Nolte et Martin Short reprennent les rôles respectifs de Gérard Depardieu et Pierre Richard. En revanche, dans une veine grinçante, un nouveau réalisateur a fait une entrée remarquée. Etienne Chatiliez, venu de la publicité, vient de triompher en 1988 avec La vie est un long fleuve tranquille puis confirme l’essai en 1990 avec Tatie Danielle. Le duo Jean-Marie Poiré/Christian Clavier se tourne quant à lui vers une comédie plus spectaculaire avec L’Opération Corned-beef, qui marque la rencontre à l’écran de l’acteur avec Jean Reno et Valérie Lemercier, deux ans avant Les Visiteurs. Ce galop d’essai connaît au cinéma un succès modéré avant d’avoir une deuxième vie à la télévision.

Ma Vie est un enfer © Rimini Editions

Depuis le succès de sa deuxième réalisation, Les Keufs, Josiane Balasko s’est montrée plutôt discrète côté comédie. Elle s’est principalement contentée d’apparitions chez ses camarades du Splendid (Sans peur et sans reproche de Gérard Jugnot et le film à sketchs, Les Secrets professionnels du Dr Apfelglück) ou chez Jean-Pierre Mocky (Une nuit à l’Assemblée nationale). Elle vient cependant de tourner dans Trop belle pour toi de Bertrand Blier, l’un de ses cinéastes fétiches, et y livre une composition magistrale à contre-emploi. Pour la première fois depuis ses débuts, elle est nommée au César de la Meilleure Actrice. À la manière de Coluche en 1983 dans Tchao Pantin, elle casse les attentes du public et révèle un potentiel dramatique jusque-là seulement entrevu. Portée par les dialogues ciselés de Blier et formant un duo saisissant avec Gérard Depardieu, elle insuffle à son personnage une profondeur émotionnelle rare. Ce rôle marque un tournant dans sa carrière et redéfinit ses possibilités en tant qu’actrice. C’est précisément à ce moment-là qu’elle choisit de revenir à la légèreté et à la réalisation avec Ma Vie est un enfer.

Ma Vie est un enfer © Rimini Editions

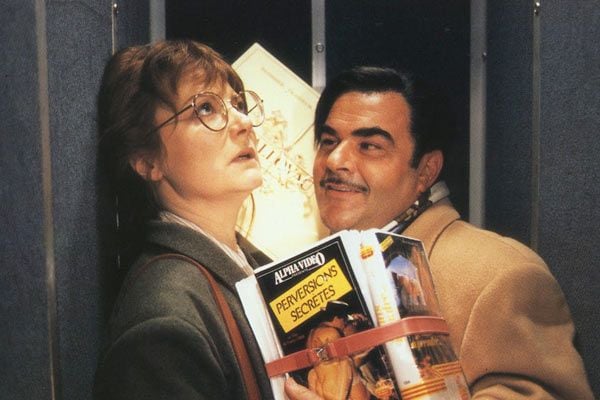

Quatre ans après s’être essayée à la comédie policière, Josiane Balasko entreprend une nouvelle hybridation des genres en y injectant une dose de fantastique (avant que Les Visiteurs ne popularise cette tendance) ainsi qu’une pointe d’horreur. Elle s’éloigne partiellement de l’ancrage social de ses deux premières réalisations pour revisiter la mythologie chrétienne à l’aune de névroses contemporaines. Si elle est à l’origine de l’idée et en charge des dialogues, elle collabore à l’écriture avec Joël Houssin, écrivain spécialisé dans le polar et la science-fiction, connu notamment pour la série Dobermann, qui inspirera plus tard le film de Jan Kounen. Houssin l’aide à structurer le récit, à donner de la cohérence au mélange des genres et à cadrer un univers narratif complexe. Balasko, quant à elle, y injecte sa personnalité : un goût marqué pour les répliques incisives, les personnages marginaux et une sensibilité particulière à la condition féminine. Le résultat est une comédie atypique, portée par la rencontre de deux univers singuliers, qui déjoue les conventions du genre et affirme une liberté de ton rare dans le paysage cinématographique français de l’époque. Elle parvient à réunir au casting des personnalités venues de divers horizons telles que Michael Lonsdale, Luis Rego, Bertrand Blier ou Catherine Samie de la Comédie Française. Elle retrouve également Daniel Auteuil après Les Hommes préfèrent les grosses. Il est entre-temps devenu un acteur prisé par le cinéma d’auteur à la faveur de sa prestation dans le diptyque Jean de Florette/Manon des Sources. Balasko renouvelle sa collaboration avec Dominique Chapuis à la photographie, qui était déjà à l’œuvre sur Les Keufs après avoir travaillé avec Jean Eustache, Claude Miller, Jean-Luc Godard ou Claude Lanzmann. L’histoire de Leah (Josiane Balasko), naïve et complexée, qui signe par erreur un pacte diabolique avec un démon (Daniel Auteuil). Mais le Paradis, jugeant que Leah est une bonne personne, envoie l’archange Gabriel (Michael Lonsdale) pour la tirer d’affaires et causer la perte du démon. Or, Leah commence à trouver le démon bien séduisant et décide de sauver son âme… En dépit de son originalité qui aurait pu déstabiliser le public, le film rassemble près d’un million deux cent mille spectateurs à sa sortie, un succès relatif qui constitue à l’époque son meilleur score en tant que réalisatrice.

Ma Vie est un enfer © Rimini Editions

C’est dans sa première demi-heure que Ma Vie est un enfer est le plus réussi, lorsqu’il pose ses bases, entre un sens du comique de situation et une envie de faire voler en éclats certaines conventions. Josiane Balasko s’offre un rôle sur mesure, celui d’une femme complexée, déconsidérée physiquement, humainement et professionnellement, d’entrée au bord du précipice. Son premier degré rationnel assez sobre crée le décalage avec les situations (le voisin obsédé sexuel qui confond Cris et Chuchotements avec un film porno récemment visionné) et ses partenaires de jeu (Richard Berry, Jean Benguigui, Daniel Auteuil). La mise en scène très fonctionnelle est parsemée de plans dissonant préfigurant une bascule à venir, à l’instar de ces cadrages isolant l’héroïne, ou de ces visions à travers le miroir. L’intérieur vieillot et impersonnel (à l’exception de sa chambre) de l’appartement que Leah loue à sa mère, indique implicitement une volonté de la réalisatrice : prendre les apparats de la comédie bourgeoise pour mieux les tacher et les dynamiter de l’intérieur. Un changement de lumière à l’arrivée du démon, ainsi que des parenthèses fantastiques et loufoques (le chien transformé en porc) ou encore le recours à des effets spéciaux et maquillages très convaincants (le vieillissement maléfique de Flo, l’odieuse mère de Leah) modifient substantiellement l’identité visuelle du film. L’actrice-réalisatrice collabore avec un spécialiste issu d’un autre cinéma, Jacques Gastineau superviseur des effets spéciaux sur Les Prédateurs de la Nuit de Jesus Franco ou Marquis d’Henri Xhonneux, après avoir fait ses gammes, entre autres, sur Lifeforce de Tobe Hooper. Point intéressant, deux ans plus tard, Gastineau sera à l’œuvre sur Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Cette mise en place relativement soignée, qui crédibilise l’univers délirant pensé par Balasko et Houssin, est porteuse de promesses qui ne seront qu’à moitié tenues sur la durée.

Ma Vie est un enfer © Rimini Editions

Après la signature du pacte, Ma vie est un enfer se transforme en une suite de sketchs inégaux et partiellement décousus. Plutôt convaincant dans ses excès (le saccage du restaurant, la porte qui défèque), jusque dans ses passages gentiment gores tels que le numéro de magie, le long-métrage se cherche entre plusieurs tons et intentions. Josiane Balasko essaie de trouver un équilibre délicat entre un mauvais esprit qui n’aurait pas peur de la méchanceté et une volonté de proposer une comédie néanmoins morale, entre l’outrance et le réalisme sociologique. Les deux personnages principaux, Leah et Abar (Daniel Auteuil), deviennent peu à peu les seuls liants d’une intrigue qui peine à tenir debout sans relances ou rebondissements prétextes. Il y a bien des réussites isolées (le trucage de la femme qui rétrécit), des apparitions savoureuses (le caméo de Bertrand Blier), ou des clins d’œil appréciables (celui à Brazil par exemple), mais l’unité d’ensemble tend à se disloquer. Dans cette dimension déceptive, le film trouve néanmoins un second souffle à des endroits moins attendus. Le démon, une fois redevenu mortel, se retrouve à errer au cœur d’une France périphérique qui rappelle au décor de Sac de nœuds. Il devient l’avatar d’un pays peu représenté dans le cinéma populaire hexagonal, que sa réalisatrice a régulièrement montré dans ses réalisations. Daniel Auteuil, dans un registre barré, se livre à un cabotinage déstabilisant et paradoxalement attachant à la longue. Il réduit progressivement la distance entre lui et son personnage. Autre trajectoire intéressante, celle de l’héroïne dont l’émancipation passe par une forme d’honnêteté vis-à-vis de sa condition sociale. Leah quitte la maison bourgeoise de sa mère pour aller vivre dans un quartier populaire, elle perd son travail d’assistante dentiste pour aller pointer à l’ANPE. Dans sa dimension foutraque, le long-métrage observe alors un double chemin, celui d’un personnage pur qui se pervertit et celui d’un personnage maléfique qui se purifie peu à peu. Cette dualité fragile résume à sa manière l’ambition réelle du projet mais aussi ses propres limites : certaines intentions théoriques ne parviennent pas à s’incarner dans la clarté. Elle laisse également dans les dernières secondes la place pour une suite qui ne vit jamais le jour. Inégal mais souvent plaisant, audacieux parfois au prix de déséquilibres coupables, Ma Vie est un enfer ouvre un espace dans la comédie française sans parvenir à assouvir pleinement ses ambitions. Il préfigure a posteriori le triomphe des Visiteurs, tandis qu’il précède le futur plus gros succès de Josiane Balasko derrière la caméra : Gazon Maudit.

Ma Vie est un enfer © Rimini Editions

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).