A travers une jolie rétrospective intitulée « Pierre Richard en cavale », trois films plutôt rares de cet acteur emblématique sortent dans les salles obscures. Pour l’occasion, la chance est donnée de les (re)découvrir projetés dans une version restaurée, comme un remède à la morosité ambiante. Deux d’entre-eux, Un nuage entre les Dents et La Cavale des Fous, ont pour auteur Marco Pico, réalisateur méconnu du grand public, quand On aura tout vu a lui été réalisé par le prolifique Georges Lautner.

Marco Pico a débuté sa carrière au cinéma comme assistant des Robert ou autres Franju dans les années 60. Il rencontre Pierre Richard, dont il deviendra conseiller technique sur deux réalisations de la vedette, au début des années 70 : Les Malheurs d’Alfred et Je sais rien, mais je dirai tout. Proche professionnellement et dans la vie, Pico se tourne tout naturellement vers l’acteur, pourtant déjà auréolé du succès du Grand Blond avec une chaussure noire, pour tourner son premier film.

En se côtoyant ainsi, sur des tournages et en-dehors, le jeune réalisateur a réussi à percevoir chez Pierre Richard une sensibilité en trompe-l’œil, dépassant le simple charme de son étourderie légendaire. Il est par ailleurs probable que ce qui était alors perçu comme des traits de maladresse ou de distraction permanente ne soient plus considérés comme tels de nos jours. Seulement, le jeune acteur d’alors ne pouvait pas avoir conscience de cela et il s’est créé, avec l’appui d’un Yves Robert en véritable père de substitution, un personnage, unique dans le paysage cinématographique français. Ce que propose Pico ici finalement, c’est d’égratigner un peu ce personnage, en lui offrant des failles et des aspérités.

En 1974, Un nuage entre les dents est donc un premier long-métrage et c’est le truculent Philippe Noiret qui est associé au projet pour donner la réplique à Pierre Richard.

Revoir ce film aujourd’hui, c’est d’abord faire un voyage dans un lieu et une époque qui paraissent aujourd’hui bien exotiques. Richard a par exemple usé les planches des cafés théâtres de la rive gauche, notamment en première partie de personnalités telles que Georges Brassens. Il va donc sans dire que malgré ses origines bourgeoises et industrielles, il évolue alors dans un milieu artistique plus ou moins fauché, voire libertaire post soixante-huitard sur les bords. Cet esprit imprègne totalement le film, lequel étonne de nos jours par sa modernité, et nous interroge fortement sur les dérives médiatiques que dénoncent Pico, tellement amplifiées aujourd’hui par la formidable caisse de résonance des réseaux sociaux.

Un Nuage entre les Dents, c’est une sorte d’odyssée urbaine (la cavale constitue le fil rouge de cette rétrospective) rocambolesque, où le tragique et l’absurde se côtoient. Son titre et son introduction, à toute berzingue dans les rues de Paname, donnent le ton d’une poésie à tomber. En guise de couteau, c’est donc un exposé sur les différents types de cumulo-nimbus que fait Malisard (Noiret) à Prévost (Richard), lequel fonce au mépris de toutes règles dans une ville en reconstruction. Les deux cowboys sont journalistes, désabusés et peut-être vaccinés de la souffrance des autres.

La mort doit être spectaculaire et s’afficher en gros plan. Si les victimes sont vues comme des proies pour le duo, lequel débarque stylo et appareil photo entre les dents arracher ici une vue sur une plaie ouverte accompagnée d’un sanglot, là un témoignage avant l’arrivée de la police, les deux compères n’en sont pas moins d’indécrottables rêveurs.

Ingurgitant le plus naturellement du monde des quantités d’alcool – et ce dans le cadre du boulot bien entendu – absolument dantesque (là aussi le film fait figure de relique archéologique), Prevost perd ses enfants sur le lieu d’un fait divers. Le film prend alors une autre tournure. Ainsi, les rouages du journal s’emballent sous le houlette de son directeur (campé par un Claude Piéplu dans une forme étourdissante) pour fabriquer un récit qui soit le plus sordide possible autour de la disparition des bambins.

Quant aux cowboys, ils débaroulent dans les rues sales et remontent un fil improbable, entre un vomi et une bagarre. Pierre Richard laisse entrevoir un type écorché vif, prêt à en découdre à la moindre étincelle. Régulièrement, entre une énième esclandre, un pastis et une tartine de pâtée, il se tape le front – se rappelant soudainement sa responsabilité parentale – en s’exclamant « Merde ! Mes mômes ! ». De quoi aujourd’hui condamner un si mauvais père bien entendu, pensez donc ce type assez irresponsable pour amener ses gosses sur le site d’une explosion au gaz après l’école… Ce n’est bien entendu pas là l’essentiel.

Surtout, à travers cette colère contre le monde entier transpire la haine de soi, avec en sous-texte, la complaisance de ces cowboys envers un système dont ils sont acteurs ad nauséum et dont le cynisme ne parvient pas toujours à protéger.

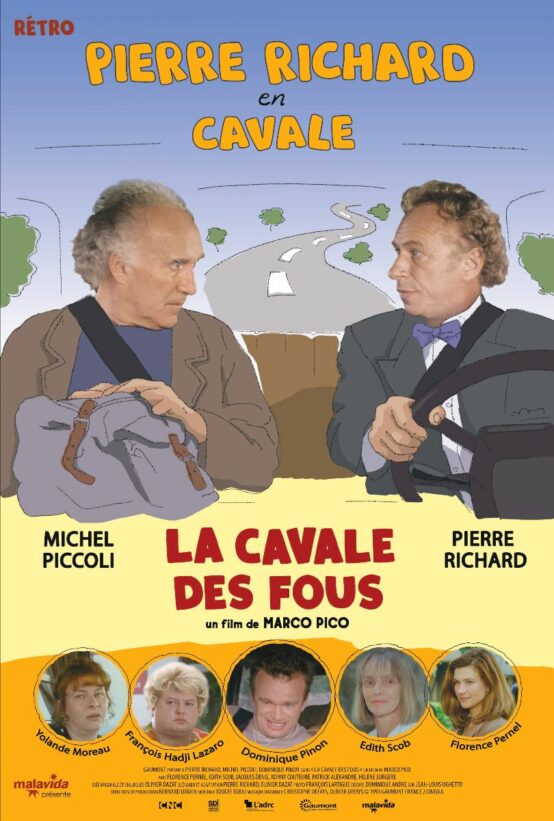

Deux décennies plus tard, Pico tourne à nouveau avec Pierre Richard dans La Cavale des Fous, en compagnie cette fois-ci d’un Michel Piccoli vieillissant. Après le grand succès des comédies de Francis Veber, l’acteur cherche des rôles à contre-emploi et ne souhaite plus se contenter de farces superficielles. Marco Pico lui offre le rôle d’un psychiatre chargé d’amener un malade au chevet de sa femme mourante. Le malade en question est Henri Toussaint (Piccoli), grand professeur au Collège de France et spécialiste de Blaise Pascal, lequel a donc tenté de tuer sa femme, surprise en plein adultère.

Bertrand Daumale (Richard), son médecin, prend la responsabilité du voyage dans l’idée de permettre, par l’octroi du pardon, au savant de se reconstruire. Un troisième larron s’invite, le psychotique Angel (le tout jeune Dominique Pinon) et le simple aller-retour en autoroute prend des allures d’un périple burlesque.

Bien entendu, du haut de son rang et représentant une certaine forme d’académisme, Bertrand ne fait pas le poids face à Henri et perd rapidement toute contenance vis-à-vis d’Angel, l’occasion de nombreuses scènes burlesques. A l’orée des années 90, l’esprit corrosif qui animait Pico post 68 demeure, à travers les outrances d’un Henri/Piccoli plus cynique que jamais.

Le cinéaste pose ici un regard empreint d’un grand respect sur la maladie mentale, portant un message – certes toujours libertaire – en faveur du traitement des patients. Là où Artus a fait rire la France cette été avec son Un p’ti truc en plus, Pico a utilisé des moyens différents pour aller finalement plus loin qu’un gentil statu quo, en portant un discours profondément humaniste.

Reste le personnage d’Henri, finalement auteur d’une tentative de féminicide, si manipulateur que Bertrand lui aussi sera proche de commettre l’irréparable. La question de la responsabilité est bien entendu vite évacuée, le tout étant traité sur le ton du quiproquo et d’un comique qui apparaît aujourd’hui comme gênant.

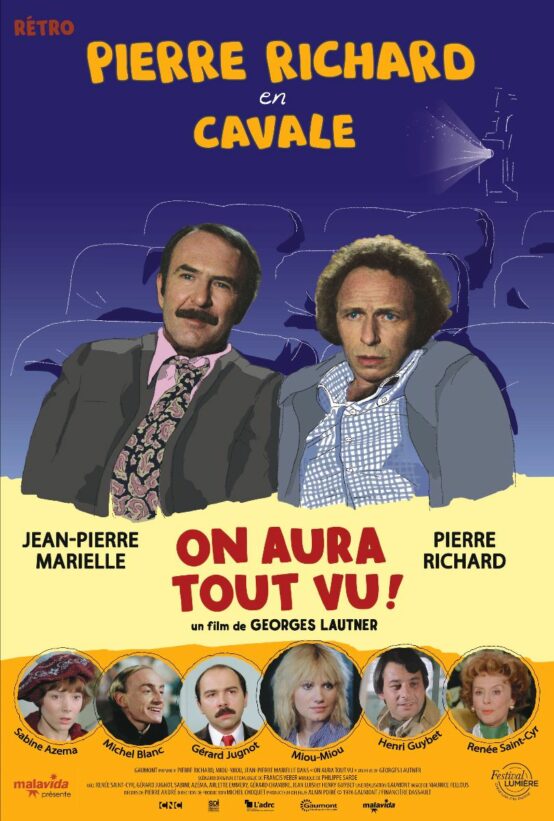

Quelques années après Un Nuage entre les Dents, en 1976, Pierre Richard ré-endosse de rôle François Perrin (le scénario est de Veber) dans On aura tout vu de Georges Lautner. Avec ce film, les deux auteurs flairent l’air du temps qui est à la libéralisation de l’industrie pornographique outre-Atlantique. Un sacré casting accompagne le projet : Marielle dans le rôle du producteur cynique, Jugnot en scénariste libidineux, Miou-Miou en compagne amoureuse et Guibet en auteur provincial. Tout une époque !

Quand François Perrin, photographe de publicité, a l’occasion d’adapter un film d’amour platonique avec un fond politique via le producteur Bob Morlock, il saisit sa chance sans vouloir l’assumer, c’est-à-dire qu’il va pouvoir tourner son premier film, mais ce sera un porno, ce qu’il cherche à occulter. Sa compagne Christine veut alors lui faire prendre conscience de ce qu’il s’apprête à faire. Pour cela, elle va se mettre en jeu totalement, allant jusqu’à devenir l’actrice principale de ce film au nom évocateur : « La Vaginale ».

Le film devient absolument jubilatoire dans sa critique désabusée (et un poil moralisatrice bien sûr) d’un genre cinématographique dont finalement personne ne doute qu’il s’imposera. Point d’orgue de cette comédie malgré tout assez romantique, la scène troublante du casting de Christine donc. La scène est d’ailleurs ambiguë – à l’image du long-métrage – tant mine de rien, l’œil de Lautner comme celui de Marielle n’est pas dénué d’une certaine complaisance, tout en étant juste et pertinent.

Le personnage de François Perrin fait preuve ici d’une délectable lâcheté, cédant à tout et trahissant l’auteur de son scénario (pour qui le film était une sorte de romance très prude). A travers le personnage féminin de Christine, finalement le plus intéressant, Miou-Miou renvoie une image de femme émancipée dans un environnement pré « me too », ce qui n’est pas rien. Le sujet « me too » est d’ailleurs directement évoqué à travers une réplique égrillarde du producteur et le ricanement qui s’en suit du scénariste… Toute une époque aussi.

Bien sûr que tout n’est pas parfait dans ce film, mais malgré quelques maladresse, le cynisme et le discours demeurent très pertinents encore aujourd’hui. Le comique survient sans aucune difficulté, dans une mécanique de sketchs très bien huilée.

A travers ces trois œuvres, ce sont trois facettes de Pierre Richard qui sont données à voir. Tour-à-tour, brillant psychiatre, photo-journaliste loubard sur les bords ou réalisateur de porno dans le déni, l’acteur savait cultiver l’art de la fuite. Au final, Yves Robert avait probablement raison, cet acteur n’en est jamais un. Peu importe le rôle dans lequel on essaiera de le faire rentrer, ses meilleurs rôles ont surtout été l’occasion pour lui d’aller creuser au cœur d’une poésie qui lui est propre.

Pierre Richard en cavale, à travers ces rôles censés s’éloigner de son personnage (qui pourrait être Pierre Malaquet dans le Distrait (1970), lequel ressemble d’ailleurs beaucoup à son François Perrin dans la scène d’ouverture de On aura tout vu), c’est finalement un portrait en creux d’un homme qui n’a d’autre choix que de rire de ce qui l’afflige. Dès lors, toutes ces cavales paraissent finalement fort vaines, mais permettent surtout de percevoir un beau personnage, toujours formidable et très touchant.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).