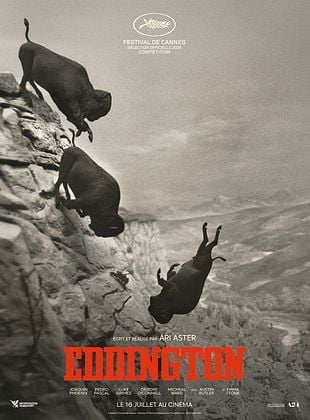

Eddington d’Ari Aster : western mental déréglé et vertige visuel pour un monde déréglé

Présenté en ouverture du 78ᵉ Festival de Cannes, Eddington, le nouveau film d’Ari Aster, était attendu comme l’un des temps forts de la Croisette. Après l’horreur rituelle et florale de Midsommar (2019), après la fable oedipienne en spirale de Beau Is Afraid (2023), Aster poursuit sa cartographie du trouble en s’attaquant à un autre pilier du récit collectif : le western, qu’il détourne ici en objet mental, fêlé, dissonant. Eddington n’est pas tant une relecture du genre qu’une mise à nu de ses fantasmes refoulés, projetée dans un présent pandémique délirant.

Situé dans une ville fictive du Nouveau-Mexique en pleine pandémie, le film orchestre une dissolution des repères : les récits se fragmentent, les figures s’effacent, les tensions sociales s’enchevêtrent sans résolution. Sur le papier, tout semblait réuni : un casting cinq étoiles (Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone), une ambition esthétique manifeste, et une volonté de croiser critique politique, satire sociale et vertige existentiel. Mais à l’écran, l’équation ne cherche même plus à se résoudre : elle implose avec méthode.

Aster ne raconte plus une histoire, il performe un effondrement narratif. Le film désoriente par nécessité, car il épouse jusqu’à la nausée la forme sans forme d’un monde qui a perdu toute lisibilité. Le réel n’est plus stable ; il vacille, s’enkyste, se disloque sous le poids des récits concurrents et des imaginaires déréglés. La société du Covid devient un huis clos à ciel ouvert, paranoïaque, grotesque, où chacun est muré dans son solipsisme anxieux. Eddington déploie un récit sans centre, à l’image d’une époque saturée de simulacres et de violences latentes.

© Album/Alamy

Joaquin Phoenix incarne un shérif anti-masque, hanté, suspicieux, sorte de prophète grotesque d’un ordre désagrégé. Son jeu, halluciné, burlesque, fait écho à ses compositions précédentes dans Joker ou Beau Is Afraid, mais tend ici vers l’épuisement du masque : est-il encore un acteur ou déjà un simulacre de lui-même, en perpétuelle crise ? L’interprétation fascine, inquiète, mais frôle parfois l’auto-parodie, évoquant la dérive de Nicolas Cage dans les années 2000. Le comique naît du décalage, mais ce décalage n’est jamais sûr : il oscille entre vertige et repli narcissique.

Pedro Pascal et Emma Stone, relégués à des fonctions satellites, incarnent l’impossibilité même d’une altérité consistante dans cet univers éclaté. Ils errent, comme désactivés, figures d’un lien social devenu décoratif. L’intrigue, mêlant conflit municipal, mémoire collective et fantasmes complotistes, ne cherche pas la clarté mais l’accumulation de tensions — non pour les résoudre, mais pour les laisser fermenter.

Là où Eddington fascine, c’est dans sa proposition formelle. Tourné dans des paysages arides, le film adopte une photographie granuleuse et crue signée par l’immense chef opérateur Darius Khondji La lumière blanche du désert brûle les visages, les intérieurs étouffants oppressent les corps, les couleurs poussiéreuses se muent en matières mentales.

Mais ce naturalisme est parasité, volontairement, par des injections visuelles dissonantes : filtres chromatiques, effets de distorsion, flous d’arrière-plan, surgissements sonores asynchrones. L’image elle-même devient symptôme — non plus fenêtre sur le monde mais miroir fiévreux d’un esprit en crise. Le western, revisité par Aster, devient une forme contaminée, hantée par la mémoire d’un genre qu’il ne parvient plus à incarner. Leone passé au mixeur numérique de Cassavetes : voilà ce que produisent ces duels absurdes, ces silences saturés, ces travellings malades.

© Album/Alamy

La réception cannoise a été à l’image du film : contrastée. Une ovation polie de cinq minutes, entre admiration pour l’ambition formelle et malaise face à l’illisibilité. Libération parle d’« œuvre malade pour un monde malade », tandis que The Guardian évoque « un chaos visuel sans ligne claire ». The Independent salue « une précision visuelle à la fois crue et stylisée » ; The Times, lui, regrette « une mise en scène trop signifiante pour son propre bien ».

Cette oscillation critique n’est pas un accident, mais la conséquence logique d’un film qui refuse les repères, les résolutions, les personnages identifiables. Eddington assume son instabilité comme méthode, comme écho direct à la psychose collective traversée durant la pandémie.

Depuis Hereditary, Ari Aster ne filme pas des histoires mais des structures de pouvoir brisées. Dans Midsommar, c’était le couple comme ruine sacrificielle ; dans Beau Is Afraid, c’était le sujet comme fiction névrosée. Eddington, lui, s’attaque à la cellule sociale elle-même, à l’Amérique de la déraison et des psychoses partagées.

C’est une mise en crise radicale de la narration qui s’opère ici. La forme du film — déroutante, éclatée, dissonante — est à la fois reflet et produit de l’implosion du lien collectif. Aster franchit une étape supplémentaire dans sa déconstruction des récits modernes : il ne s’agit plus seulement de faire peur, ni de provoquer, mais d’exhiber l’épuisement de tout récit structurant.

© Album/Alamy

Formellement ambitieux, esthétiquement tendu, Eddington est un film inégal, parfois fascinant, parfois épuisant. Mais s’il ne rassure pas, c’est précisément parce qu’il refuse d’offrir un point d’ancrage confortable. Aster signe ici une œuvre dérangeante, presque autodestructrice, qui fait de sa forme sans forme le miroir exact de notre époque : fragmentée, grotesque, saturée de signaux contradictoires. Un western sans frontière, un cauchemar sans fin, un cinéma sans refuge, un miroir sans cadre. Eddington est une expérience, pas un film à aimer — mais à traverser.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).