En 1972, sous les coups envolés et solennels des quatre-cent ans « d’anniversaire » du massacre de la Saint-Barthélemy, ordonné par la famille royale française contre les protestants de Paris, deux choses importantes se sont passés autour de la mémoire de ce funeste événement. En mai, le metteur en scène Patrice Chéreau inaugurait sa pièce Le Massacre de Paris au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, dans laquelle il entendait bien donner un petit coup de blush et de mascara à ces célèbres faits historiques. Entre ses mains, le soir de la Saint-Barthélemy sera non seulement explicité comme étant politique, mais, plus encore, comme étant politique et potentiellement moderne, tout abreuvé qu’il était des images violentes de ce qui se passait « au Soudan, en Égypte, au Maroc » (cf. son journal de travail) et dans tous les territoires où la décolonisation s’accompagnait de conflits et de frictions. Entre présentisme et dénonciation de l’histoire qui se répète, Chéreau était attiré par l’idée de mettre en images, cartes sur table, un pouvoir qui, crispé, bruxomaniaque, laissera son oppression ordinaire exploser en terreur extraordinaire. En octobre, le spécialiste du protestantisme Henri Dubief, lui, donnait un colloque à Paris sur « l’historiographie de la Saint-Barthélemy », dans lequel il mettait en évidence le caractère flou et peu fiable de certaines des sources de référence utilisées pour parler de ce jour d’août 1572, et dans lequel il invitait ses collègues historiens à prendre un pas de recul, et à considérer une histoire de Charles IX à Henri IV délestée de ses clichés : plus d’Amiral de Coligny détournant le Roi Charles de sa foi catholique, et plus de Catherine de Médicis cruelle et manipulatrice, bêtement et goulument assoiffée de sang.

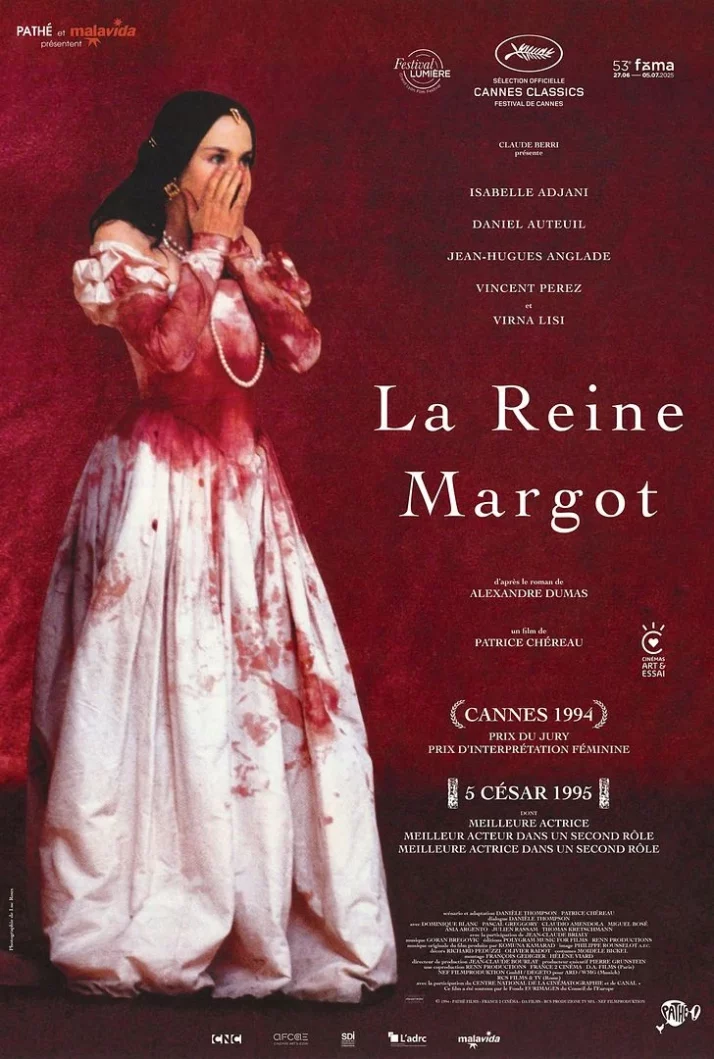

D’un côté des hommages, Dubief allait être le premier d’une lignée d’historiens plus pondérés sur la question de la Saint-Barthélemy, sillon qu’allaient creuser Nicola Mary Sutherland et Jean-Louis Bourgeon. De l’autre, Patrice Chéreau allait continuer de digérer des images de batailles, dont celles des guerres balkaniques, puis réaliser… La Reine Margot, vingt-deux ans plus tard, et les souligner, ces grandes figures aux dents aiguisés qui assassinent par pulsions et pour des broutilles. Et les faire pâlir, ces rois et ces ducs malades, fébriles qui pleurent et se roulent par terre et attaquent par faiblesse. Et les faire briller, ces beaux yeux froids, ceux de Virna Lisi et d’Isabelle Adjani, actrices muséales dont les visages commanditent, l’air de rien, des morts, grandes et petites, font un commerce du sexe et de la tuerie pour leur bon plaisir. « Je ne passerais pas la nuit sans un homme, » déclare sombrement la future Reine éponyme (Adjani) à sa confidente (Dominique Blanc), le soir de sa nuit de noces avec Henri de Navarre (Daniel Auteuil). À travers ce dialogue, écrit par Chéreau lui-même ou par sa coscénariste Danièle Thompson, le film met à plat la pugnacité constitutive du personnage de Margot, qui parle de son appétit libidineux (sa rencontre avec un amant a été interrompue par un plaidoyer de son mari – elle refuse d’en rester là), mais qui pourrait aussi bien avouer sa situation ténue, sa position fragile dans un monde gouverné par ces mâles qu’elle aime malgré la noirceur qu’elle leur connait. Chez Chéreau, Margot est ce qu’on appellerait aujourd’hui, dans un argot vulgaire, une « bandeuse d’hommes », c’est-à-dire une femme qui adore la compagnie des hommes, non seulement pour ce qu’ils lui apportent sur le plan charnel et émotionnel, mais aussi pour ce qu’ils sont bravaches, conquérants, ambitieux, laconiques et de là, spartiates. Encore une fois, c’est très moderne : à la 20ème cérémonie des César, La Reine Margot était en lice contre Léon, un film de Luc Besson où Jean Reno, grosso modo, socialisait au masculin le personnage joué par Nathalie Portman – les portraits de femmes entourés jusqu’à ras-bord d’hommes étaient dans l’ère du temps. Et encore une fois, ça n’a rien ou si peu à voir avec l’Histoire, celle des cours et des courbettes, celle des pannes et paniques.

|Copyrights Photos : Luc Roux – Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé – Pathé Production – France 2 Cinéma – DA Films – RCS Produzione TV SPA – Nef Filmproduktion

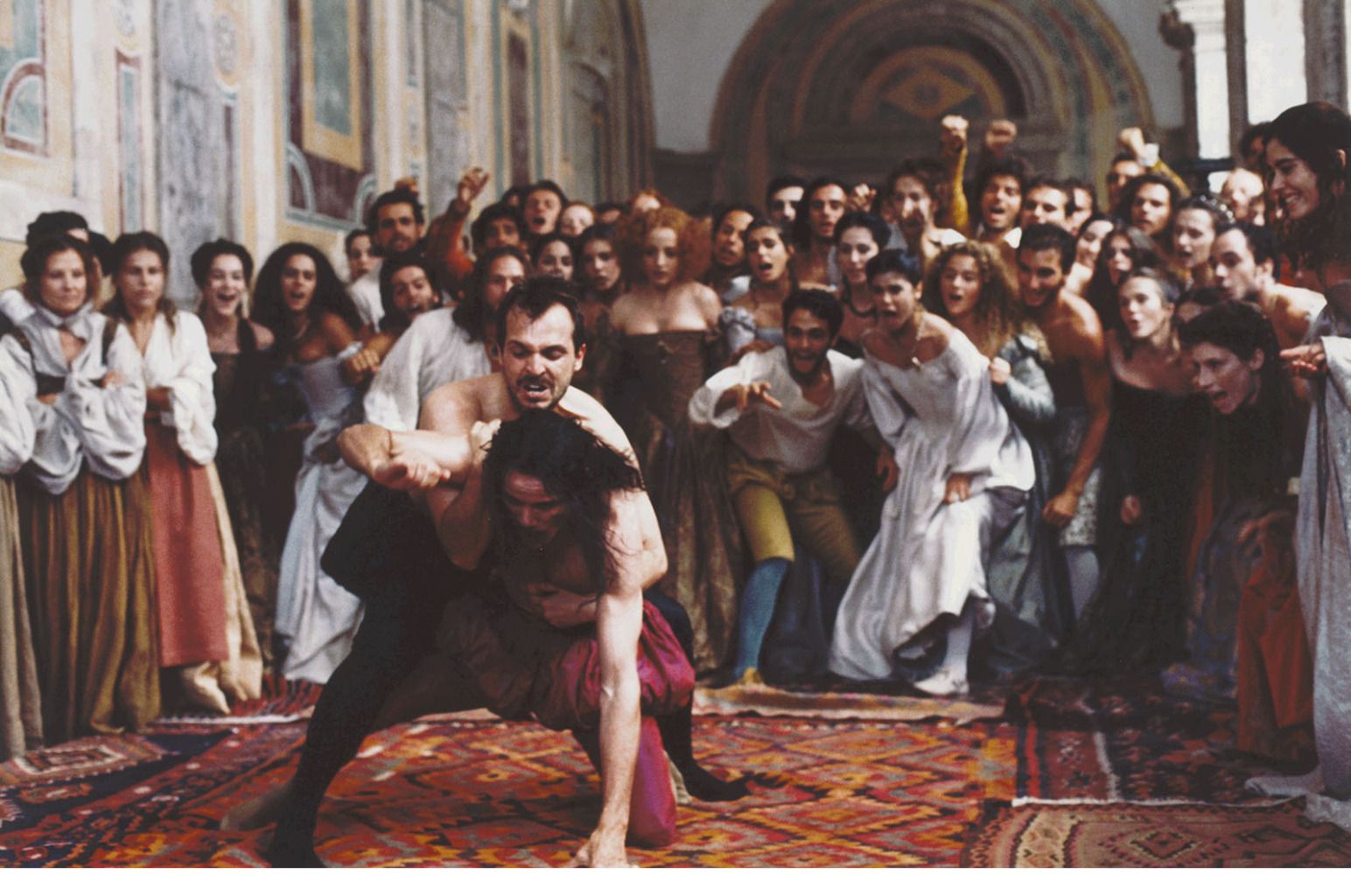

Selon Bourgeon, il est bien plus probable que la famille royale ait appelé à la tuerie des protestants non pas au terme d’une politique graduelle et réfléchie de duel religieux et d’extermination idéologique, mais par un réflexe bien plus banal (et sinistre) de rappel à l’ordre : la ville de Paris était traversée par les émeutes, suite à l’attentat ayant ciblé l’amiral de Coligny, et il fallait la tranquilliser. C’est là la fonction du pouvoir, du moins à ses propres yeux : sécuriser, ou réprimer, casser les casseurs ; tuméfier, pour tenter de ranger. La Reine Margot, à rebours de cette réalité trop peu souvent mentionnée, n’est pas un film rangé, c’est un film dérangé, qui peint comme sur un canevas le chaos à partir de ses 800 figurants. Filmé dans du sang, de la boue, et de la poussière de cathédrale pour 140 millions de francs, La Reine Margot a un aspect ostentatoire, fourmillant. Ils ne se meuvent pas, ils se poussent, pour se frayer un chemin, et se prennent par les épaules, aussi, pour se faire entendre. Le metteur en scène de théâtre Chéreau applique sa direction d’acteurs à son cinéma et hérite de l’hystérie d’un Andrzej Zuławski, de ses hallucinations baroques polonaises (Le diable) à ses convulsions françaises (La femme publique ou L’amour Braque). Les personnages ne se parlent pas, ils s’invectivent, s’accusent, se postillonnent dessus. De coude-à-coude en côte-à-côte en dos-à-dos et en face-à-face, et de porte-à-faux en lames-à-viande en claques-à-têtes et en ventres-à-terres, le long-métrage de Chéreau est avant tout un grand film de la bousculade, du brouhaha. Dans ce contexte, il paraît approprié de voir qu’il est à la fois en dialogue et en rupture, avec le cinéma français qui vient de près et de loin avant lui.

En dialogue avec la génération « clipubesque » : au début du récit, le film présente son Roi sous les traits de Jean-Hugues Anglade, acteur iconisé par Besson et Beinex après avoir été – ne l’oublions pas – révélé par le fiévreux et cru Homme blessé du même Chéreau. Pour peu, il donnerait aux catacombes de Paris la même patine grandiose et esthétisée que celle des métros dans Subway. En rupture avec la Nouvelle Vague : après un temps, de Landru (Chabrol) à L’Histoire d’Adèle H. (Truffaut, avec déjà Isabelle Adjani en rôle-titre) en passant par Stavisky (Resnais), où les réalisateurs apparentés à cette mouvance ont pu s’emparer du genre du grand film historique en costumes, voilà que le centre vient remettre la marge à sa place, s’accordant le droit exclusif de comprendre le passé. La Reine Margot est un film très marqué par la personnalité et les obsessions de son auteur, mais c’est aussi, par ailleurs, un produit estampillé Claude Berri, et il ne détonne pas tout à fait dans cette filmographie : pas seulement parce que le producteur-réalisateur s’est offert le premier crédit du générique (« Claude Berri présente »…), pas seulement parce que le fils de celui-ci a un beau rôle dans la distribution (Julien Rassam joue François, l’un des frères de Margot), mais aussi parce que Daniel Auteuil revient du pachydermique diptyque Jean de Florette/Manon des Sources, sorti quelques années auparavant. Fascination toute personnelle et toute Berrienne, à notre avis, de trouver les détails les plus gores de livres français très estimés, et de les mettre en avant, dans leur jus et dans leur pus. (Dans Manon des Sources, il s’agissait du ruban rouge qu’Auteuil se cousait douloureusement au cœur, chagrin d’amour digne d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Dans La Reine Margot, il y a trop de moments de bravoure torturée pour les compter).

La Reine Margot est un film bruyant, tonitruant, caravagesque qui nous force à le regarder dans les yeux et à l’écouter par les tripes. C’est un grand film qui prend la peuplade française par son cordon ombilical le plus nié, à savoir l’histoire de ses monarchies, et tire dessus violemment pour la ramener en arrière. Tout, dans sa direction d’acteurs et la frontalité de certains plans, lui donne la texture de l’immédiateté et du soudain, comme un de ses moments-chocs où on mord propres lèvres. C’est aussi, et ce n’est pas contradictoire, un petit film car il ne fait pas avancer les représentations historiques et car il ne fait pas avancer les expérimentations cinématographiques. Car il est dérivé – dérivé d’idées reçues, et dérivé de moyens spectacularisants –, oui, littéralement dérivé. Il n’a pas de rives, il flotte tout seul au milieu du fleuve, au fond du lit de la rivière, semblant vouloir n’appartenir qu’à lui-même. Il ressort aujourd’hui, dans une version restaurée, qui devrait redonner à toutes ses scènes où des catholiques égorge un protestant d’un coup sec, comme on peut donner une grosse gifle sourde et paternaliste, leur ampleur. L’occasion pour le public contemporain de décider s’il souhaite partir à la rencontre de ce grand petit film, de cet îlet désert où tout semble commencer et se finir en permanence. Pas la mort d’un monde, comme dans d’autres fresques historiques, Le Guépard ou Il Était Une Fois en Amérique. La mort comme monde, c’est-à-dire comme condition, paramètre et esthétique de la société royale qu’il dépeint, ou plutôt, imagine.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).