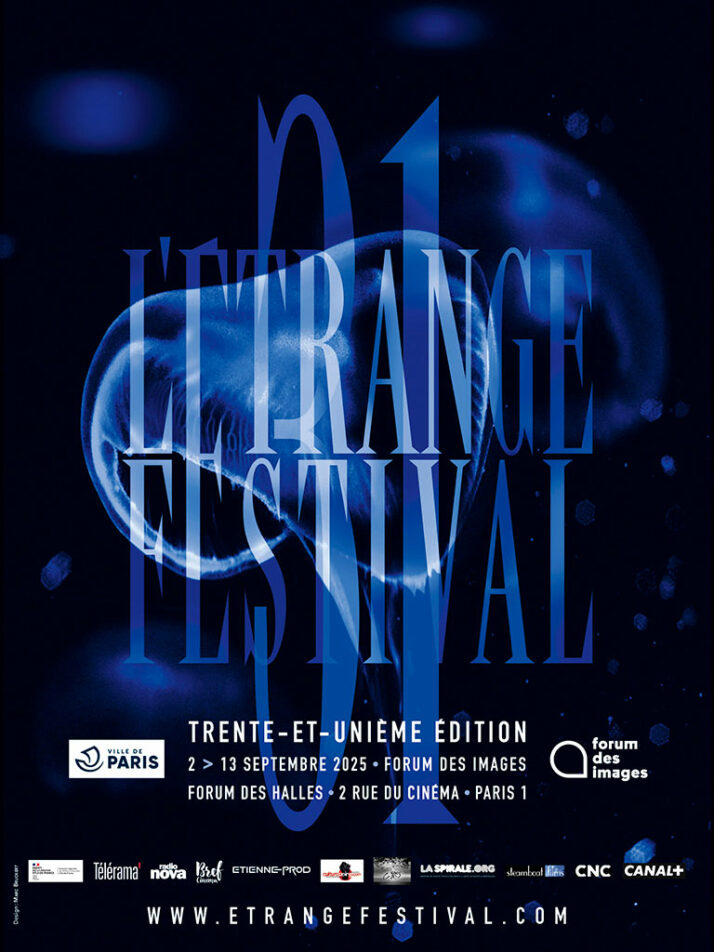

D’année en année, L’Etrange Festival brille par son large éclectisme, et cette trente-et-unième édition ne déroge pas à cette règle. Voici, pêle-même, quelques films de la programmation vus durant la première partie de cet événement cinéphile, compte-rendu lors duquel nous évoquerons une vieille dame tueuse à gages coréenne, un suburb américain voisinant avec les forces du Mal, une post-apocalypse Black Lives Matter canadienne et un vertige expérimental britannique.

La cinématographie sud-coréenne envoie chaque année quelques exemples de sa prolifique production. Le cinéma de genre du Pays du Matin calme n’a cependant plus l’inventivité, le caractère presque viscéral des grandes œuvres que l’on pouvait encore voir il y a une vingtaine d’années, calibré dans ses récits et ses mises en scène par une production pléthorique de films déboulant comme un raz-de-marée continuel sur les écrans coréens. The Old Woman With the Knife, réalisé par Min Kyu-dong (dont le magnifique premier film, Memento Mori [1999], reste un sommet), est un exemple criant de cette aseptisation. Non pas que le film soit mauvais, il démarre même plutôt bien par la caractérisation de Jang-gak, tueuse à gages sexagénaire, pas décidée à lâcher la rampe malgré les pressions et autres marques de mépris des plus jeunes, et une santé déclinante créant malaises et autres tremblements en inadéquation avec sa profession interlope demandant concentration et précision. Interprétée par Lee Hye-young, actrice précédemment vue chez Im Kwon-taek et Hong Sang-soo, plus proche du cinéma d’auteur que des actioners fracassant des bouches, le personnage ressemble à un ver dans le fruit du cinéma de genre et, de fait, intrigue fortement. Le film tient un temps ses promesses, crée une ambivalence entre la surpuissance technique de cette femme lorsqu’elle combat et les faiblesses physiques qu’elle ne veut pas s’avouer mais qui la mettent en porte-à-faux. C’est dans les fissures que passent les rais de lumière ; la façon qu’a The Old Woman With the Knife d’exhiber l’état de crise physique de Jang-gak rend ce personnage en perdition vraiment émouvant.

La cinématographie sud-coréenne envoie chaque année quelques exemples de sa prolifique production. Le cinéma de genre du Pays du Matin calme n’a cependant plus l’inventivité, le caractère presque viscéral des grandes œuvres que l’on pouvait encore voir il y a une vingtaine d’années, calibré dans ses récits et ses mises en scène par une production pléthorique de films déboulant comme un raz-de-marée continuel sur les écrans coréens. The Old Woman With the Knife, réalisé par Min Kyu-dong (dont le magnifique premier film, Memento Mori [1999], reste un sommet), est un exemple criant de cette aseptisation. Non pas que le film soit mauvais, il démarre même plutôt bien par la caractérisation de Jang-gak, tueuse à gages sexagénaire, pas décidée à lâcher la rampe malgré les pressions et autres marques de mépris des plus jeunes, et une santé déclinante créant malaises et autres tremblements en inadéquation avec sa profession interlope demandant concentration et précision. Interprétée par Lee Hye-young, actrice précédemment vue chez Im Kwon-taek et Hong Sang-soo, plus proche du cinéma d’auteur que des actioners fracassant des bouches, le personnage ressemble à un ver dans le fruit du cinéma de genre et, de fait, intrigue fortement. Le film tient un temps ses promesses, crée une ambivalence entre la surpuissance technique de cette femme lorsqu’elle combat et les faiblesses physiques qu’elle ne veut pas s’avouer mais qui la mettent en porte-à-faux. C’est dans les fissures que passent les rais de lumière ; la façon qu’a The Old Woman With the Knife d’exhiber l’état de crise physique de Jang-gak rend ce personnage en perdition vraiment émouvant.

Puis, peu à peu, sans qu’on y prenne garde, du fait de la place que prend dans le récit le jeune Tuu (Kim Sung-cheol), jeune chien fou ultraviolent un brin dérangé et obsédé par son affrontement avec cette légendaire combattante d’âge mûr avec laquelle il a un rapport lointain, le film se vide de ses enjeux pour tomber dans une sorte de tout-venant du cinéma d’action coréen, mis en scène de façon résolument académique. Le récit et les caractérisations des personnages deviennent confus, le scénario donnant l’impression de naviguer à vue, de ne plus trop savoir où il veut aller, ceci culminant dans un final auquel on ne comprend pas grand-chose quant à la relation tissée entre Jang-gak et Tuu, entre haine rude et affection profonde, sans articulation réelle entre les deux sentiments antagonistes. De même, les failles de la « vieille dame » mises progressivement au ban du récit, Jang-gak devient un avatar féminin et sexagénaire de John Wick et consorts, perdant au fur et à mesure du long métrage ce qui faisait le sel de sa description, qui faisait elle-même le sel du film. Oeuvre frustrante au regard du potentiel qu’elle livrait dans sa première partie, donc.

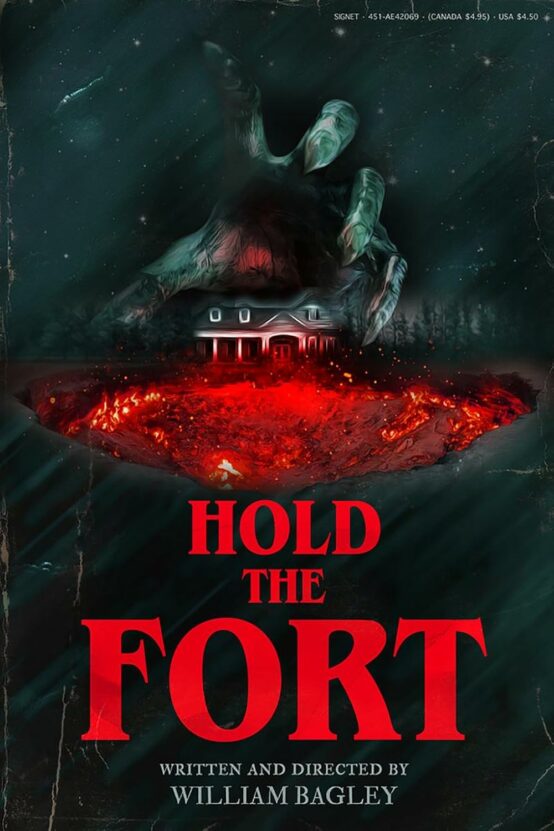

Hold the Fort, réalisé par l’Américain William Bagley, déçoit finalement moins au regard de la conscience lucide que le film semble avoir de lui-même ; c’est un jouet, rien qu’un jouet, cela ne va pas plus loin que le pur divertissement, et ce n’est déjà pas si mal. Dans cette comédie d’horreur pavillonaire, nous suivons l’emménagement de Lucas et Jenny (Chris Mayers et Haley Leary), jeune couple venant de la ville découvrant leur nouveau quartier résidentiel propre comme un sou neuf, mais où les voisins reçoivent néanmoins des cartons de munitons 9mm par Chronopost. Le jour de leur installation a lieu la soirée de l’Equinoxe, moment spécial où tous les habitants du suburb se réunissent pour… tuer les créatures du Mal les assaillant annuellement, sorties d’une sorte de gouffre reliant en ligne directe le monde terrestre aux Enfers. Sauf que Lucas brille par sa pleutrerie, jusqu’à mettre toute la communauté en danger.

Hold the Fort, réalisé par l’Américain William Bagley, déçoit finalement moins au regard de la conscience lucide que le film semble avoir de lui-même ; c’est un jouet, rien qu’un jouet, cela ne va pas plus loin que le pur divertissement, et ce n’est déjà pas si mal. Dans cette comédie d’horreur pavillonaire, nous suivons l’emménagement de Lucas et Jenny (Chris Mayers et Haley Leary), jeune couple venant de la ville découvrant leur nouveau quartier résidentiel propre comme un sou neuf, mais où les voisins reçoivent néanmoins des cartons de munitons 9mm par Chronopost. Le jour de leur installation a lieu la soirée de l’Equinoxe, moment spécial où tous les habitants du suburb se réunissent pour… tuer les créatures du Mal les assaillant annuellement, sorties d’une sorte de gouffre reliant en ligne directe le monde terrestre aux Enfers. Sauf que Lucas brille par sa pleutrerie, jusqu’à mettre toute la communauté en danger.

Et le film, esthétiquement très ancré dans les années 90, de carburer aux punchlines qui claquent, à la potacherie adolescente dont le signe le plus marqué reste les diverses blagues associées de près ou de loin à la drogue (le soldat d’élite de la communauté, McScruffy [Hamid-Reza Benjamin Thompson], caractérisé par une sacrée consommation de cocaïne, semble de ce point de vue assez emblématique) et à un gore ludique excluant presque totalement tout premier degré. Tout cela est vaguement amusant, également quelque peu réactionnaire sans en avoir peut-être conscience (les citadins inadaptés Vs. les ruraux loin de tout mais sachant se défendre ; ceux qui savent se servir des armes et faire couler le sang Vs. les lâches ayant peur; les vertus de la communauté…), aussi divertissant que gentiment décérébré, et finalement assez inoffensif. On appelle cela un « film du samedi soir ». Nous l’avons vu un samedi soir, tout va bien. La seule question que pose Hold the Fort, pas désagréable mais anodin, porte finalement sur la légitimité de sa sélection en compétition.

Cette question ne se pose pas pour 40 Acres, thriller canadien réalisé par R. T. Thorne, qui ne semble cependant pas si éloigné thématiquement de Hold the Fort. Bien plus sérieux, rigoureux dans son écriture et moins rigolard que le précédent, ce film pose tout de même les mêmes questions qui le taraudent souterrainement : comment protéger sa communauté lorsque des éléments extérieurs néfastes cherchent à l’anéantir ? Plutôt que des goules et des sorcières en tous genres, ce sont des miliciens bien réels, avides de terres arables et qui attaquent le territoire de la famille Freeman, dont la cheffe, Haley (Danielle Deadwyler, implacable), mène avec une discipline d’un fer avec lequel on forge les militaires ses enfants-soldats, sous le regard bienveillant de son mari amérindien Galen (l’excellent Michael Greyeyes). Les terres sont devenues rares suite à une maladie qui a décimé une large part de l’Humanité et à une nouvelle Guerre de Sécession qui a suivi et dont l’enjeu principal était justement la possession territoriale. Haley possédant sa ferme et ses champs depuis plusieurs générations suite à l’indemnisation accordée à à ses aïeux esclaves, il semble hors de question de laisser le moindre centimètre carré à qui voudrait les voler. Dans ce camp retranché rural, le fils de cette combattante, Manny (Kataem O’Connor), voudrait s’émanciper ; l’intrusion secrète au sein de la ferme de la jeune fille dont il s’amourache discrètement, Dawn (Milcania Diaz-Rojas), va créer la discorde, puis une sorte de micro-guerre civile sur le terrain des Freeman.

Cette question ne se pose pas pour 40 Acres, thriller canadien réalisé par R. T. Thorne, qui ne semble cependant pas si éloigné thématiquement de Hold the Fort. Bien plus sérieux, rigoureux dans son écriture et moins rigolard que le précédent, ce film pose tout de même les mêmes questions qui le taraudent souterrainement : comment protéger sa communauté lorsque des éléments extérieurs néfastes cherchent à l’anéantir ? Plutôt que des goules et des sorcières en tous genres, ce sont des miliciens bien réels, avides de terres arables et qui attaquent le territoire de la famille Freeman, dont la cheffe, Haley (Danielle Deadwyler, implacable), mène avec une discipline d’un fer avec lequel on forge les militaires ses enfants-soldats, sous le regard bienveillant de son mari amérindien Galen (l’excellent Michael Greyeyes). Les terres sont devenues rares suite à une maladie qui a décimé une large part de l’Humanité et à une nouvelle Guerre de Sécession qui a suivi et dont l’enjeu principal était justement la possession territoriale. Haley possédant sa ferme et ses champs depuis plusieurs générations suite à l’indemnisation accordée à à ses aïeux esclaves, il semble hors de question de laisser le moindre centimètre carré à qui voudrait les voler. Dans ce camp retranché rural, le fils de cette combattante, Manny (Kataem O’Connor), voudrait s’émanciper ; l’intrusion secrète au sein de la ferme de la jeune fille dont il s’amourache discrètement, Dawn (Milcania Diaz-Rojas), va créer la discorde, puis une sorte de micro-guerre civile sur le terrain des Freeman.

S’il ne le dit pas explicitement, 40 Acres se place dans le sillage du Black Lives Matter, la ferme Freeman se faisant havre des minorités, entre Afro-Américains et Amérindiens, comme entrant en résistance face à des assaillants exclusivement blancs. Même si le film ne se fait pas directement revendicatif, il reste évident que la donnée communautaire envahit le récit, comme une sorte de Village shyamalanien inversé mais développant cependant une idéologie non moins réactionnaire à l’échelle de l’époque. Le développement du récit, visant à l’ouverture vers l’extérieur d’un fils devenant adulte et souhaitant vivre sa propre vie avec une jeune fille venant d’un au-delà des barrières, donne d’abord l’impression de nuancer ce propos avant de se transformer en leurre, une communauté chassant l’autre : à celle constituée par les minorités succède une autre y ressemblant, familiale celle-ci, atténuant la rigueur de Haley mais finalement non moins fermée que la communauté précédente (les mains scellant de façon hermétique le cercle familial lors du bénédicité de la dernière séquence). Thriller trépidant à la mise en scène très efficace et maîtrisée dans ses scènes d’assaut et de combat, 40 Acres n’est pas non plus sans prôner une forme de repli identitaire qui, idéologiquement, dérange beaucoup.

A l’opposé de ces récits linéaires, aux portes de l’expérimental, se trouve Bulk, nouveau film de Ben Wheatley que l’on est en train de retrouver après ses escapades sur les plate-formes (entre autres une adaptation de Rebecca de sinistre facture en 2020 pour Netflix) et son pop corn movie permettant à Jason Statham de combattre une seconde fois un requin géant géant (The Meg 2, 2023). Ici, Wheatley semble se régaler de ses retrouvailles avec un budget famélique laissant libre cours aux bricolages formels et narratifs en tous genres, autorisant finalement de tout s’autoriser, entre insertions kitsch de maquettes modelant à l’envi l’espace et ses proportions et failles spatio-temporels voyant les personnages se dédoubler, les acteurs jouer plusieurs rôles, ceci jusqu’à homogénéité parfaite entre ce qui appartient à la fiction et au réel, devenus indiscernables.

A l’opposé de ces récits linéaires, aux portes de l’expérimental, se trouve Bulk, nouveau film de Ben Wheatley que l’on est en train de retrouver après ses escapades sur les plate-formes (entre autres une adaptation de Rebecca de sinistre facture en 2020 pour Netflix) et son pop corn movie permettant à Jason Statham de combattre une seconde fois un requin géant géant (The Meg 2, 2023). Ici, Wheatley semble se régaler de ses retrouvailles avec un budget famélique laissant libre cours aux bricolages formels et narratifs en tous genres, autorisant finalement de tout s’autoriser, entre insertions kitsch de maquettes modelant à l’envi l’espace et ses proportions et failles spatio-temporels voyant les personnages se dédoubler, les acteurs jouer plusieurs rôles, ceci jusqu’à homogénéité parfaite entre ce qui appartient à la fiction et au réel, devenus indiscernables.

Difficile de raconter, donc, l’histoire de Bulk sans se fourvoyer, sans se retrouver devant un mur de briques fermant une voie sans issue, sans faire demi-tour et se retrouver à se perdre soi-même dans les circonvolutions d’un récit dans lequel Wheatley s’est peut-être lui-même égaré avec délice. Tout cela ne semble que de peu d’importance tant le cinéaste anglais montre une gourmandise renouvelée pour l’écriture, quelle qu’elle soit, permettant une émancipation face à une réalité finalement peu fiable et vampirisant tout espoir ; le récit devient une possibilité de tous les possibles, au risque de perdre de son sens. Mais est-ce si important, cette perte de sens créant un vertige narratif parfois sidérant, souvent aussi émouvante que ce goût pour une approche presque enfantine du cinéma ? Avec Bulk, Ben Wheatley semble proclamer qu’il a fait un nouveau premier film, libéré de toutes les contraintes, usant des codes modernes du récit pour s’en moquer, entre ironie pinçante et astuce de petit farceur («Previously on Bulk » au beau milieu du film !), comme un satiriste très théorique exaltant la puissance des récits en en dévoilant tous les rouages. Sacré film, comme si un sale gosse très pertinent se faisait le rejeton facétieux d’Alain Resnais en s’inspîrant des mises en scène de F. J. Ossang. Avec soulagement, nous pouvons penser que Bulk est l’une des réussites de cette édition de L’Etrange Festival.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).