L’occupation des territoires ou des espaces a parfois une influence sur le déroulement des événements. Preuve en est avec trois films de la 31e édition de L’Étrange Festival inspirés par le monde réel : le long-métrage d’animation Memory Hotel (dans la sélection « Nouveaux talents ») et les documentaires Japanese Avant-garde Pioneers et The Institute (pour la Carte blanche à l’occasion du trentième anniversaire de La Spirale).

Memory Hotel

Dans Memory Hotel, l’occupation a un double sens : celle, physique, d’un hôtel en 1945, et celle, géopolitique, des troupes soviétiques en Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Son réalisateur Heinrich Sabl y tient quasiment toutes les casquettes – aussi producteur, scénariste, chef opérateur et monteur –, c’est dire l’importance personnelle accordée à ce projet, qui lui a requis un quart de siècle. Sophie, 5 ans, cachée dans une valise, s’apprête à prendre, avec ses parents, le bateau depuis l’Allemagne (encore) nazie vers l’Amérique au printemps 1945. Afin d’échapper à l’Armée rouge, le trio fait halte dans un hôtel, où l’officier nazi Scharf et le jeune hitlérien Beckmann ont eu la même idée. Wassily, un parachutiste soviétique, entre en trombe et tue le père ; la mère est tuée par Scharf. La chute de Sophie dans la cage d’ascenseur lui fait perdre la mémoire, et Wassily s’installe à l’hôtel. Pendant plusieurs dizaines d’années, Sophie prépare les portions alimentaires des soldats et Beckmann, caché au sous-sol, en vole quelques-unes. Émergent au compte-gouttes chez Sophie quelques souvenirs à mesure que son travail à la chaîne prend de l’ampleur.

La logistique productiviste se trouve au centre du film. L’esthétique reprend des éléments industriels, la narration pratique l’itération thématique de la préparation de nourriture, de même que le rythme général des scènes. Heinrich Sabl a sûrement souhaité faire vivre aux spectateurs un condensé de la vie en Allemagne de l’Est dans la seconde moitié du XXe siècle, entre les incompréhensions culturelles, les incertitudes politiques, le culte de la personnalité et les collectivisations. Memory Hotel crée un poids assez éprouvant (dont on ne saurait dire s’il est volontaire) de ces éléments mis bout à bout, car la confusion du scénario, mêlée à la répétition du procédé automatique de la machine alimentaire, à un montage très cut qui fait parler en continu les personnages sans octroyer repos auditif, génère une expérience très désagréable, à la limite de la nausée. On décroche plutôt vite, en dépit d’une réalisation toujours imaginative et d’une technique perfectionniste de stop motion, car Heinrich Sabl peine à donner chair aux pensées de Sophie et à sa mémoire recouvrée. Le traitement obtus ne rend hélas pas justice à l’émouvante visée testamentaire du film.

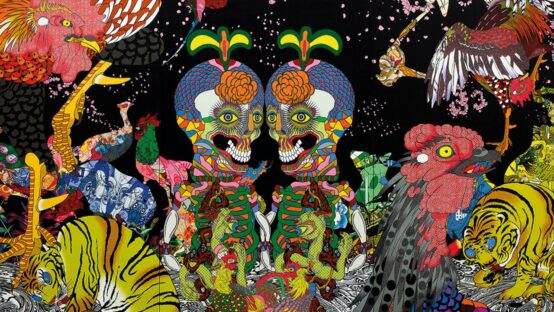

Japanese Avant-garde Pioneers © Amélie Ravalec

Toujours en 1945 (et après), l’occupation états-unienne était à l’œuvre au Japon, et a notamment catalysé l’arrivée d’une nouvelle scène artistique dans les année 60, comme le montre le documentaire Japanese Avant-garde Pioneers. Le panorama très exhaustif qu’en fait Amélie Ravalec s’attarde d’abord sur les raisons historiques qui ont mené à la mutation du contexte culturel au Japon. Le traumatisme des deux bombes atomiques et les tensions sociales (aussi bien sur le plan de la reconstruction du pays que pour des questions d’identité et de souveraineté) donnent envie aux jeunes générations de s’engager autrement. Les artistes s’engagent ainsi sur un terrain de revendication qui traduit spécificités nationales et inspirations internationales, avec un sens inédit de la collaboration entre les différents pans de la création. La réalisatrice passe en revue l’œuvre d’un certain nombre de photographes, d’illustrateurs, de chorégraphes et de metteurs en scène de théâtre dans des chapitres consacrés, entrecoupés de parties plus concises développant certains concepts.

Le déferlement d’œuvres, d’interlocuteurs et de techniques présentés dans le documentaire se lit non seulement dans sa dimension informative, mais aussi dans la sidération de l’époque, qui permettait à des univers totalement différents de s’alimenter les uns les autres. Qu’est-ce qui relie la danse butoh (héritière de l’expressionnisme et du surréalisme), les collages et dessins de Tanaami Keiichi (dans la veine pop de Warhol), les photographies de Nobuyoshi Araki (de corde serrée et de peau) et de Hosoe Eikoh (teintées d’homoérotisme), ou le théâtre expérimental de Terayama Shūji ? Leur transgression, non comme objectif, sinon comme vecteur d’expression. C’est justement en donnant successivement la parole à presque chacun de leurs artisans qu’Amélie Ravalec fait comprendre leurs connexions, leurs rencontres, leurs idéaux communs. Se dévoile alors l’intimité d’artistes avec leur art, rétrospectivement. La « dramaturgie » de Japanese Avant-garde Pioneers donne la clé de ce mouvement punk avant l’heure : se plonger dans un art amène à ouvrir un autre tiroir – sans doute fidèle au bouillonnant processus de recherche pour le film –, et comprendre le regard d’un photographe plutôt que juste sa production fait accéder à une autre vérité, dont l’absolu n’existe que par la diversité. La réalisatrice tire de cette expérience le livre Japan Art Revolution, édité le 25 septembre chez Thames & Hudson.

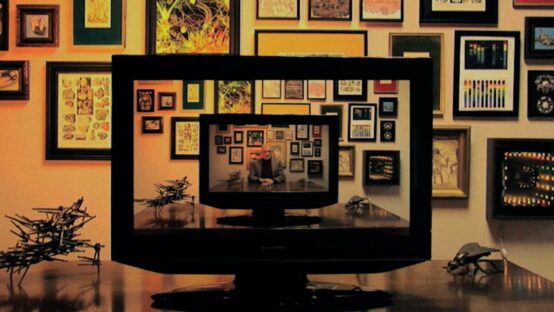

The Institute

L’occupation s’applique également à l’espace public et à l’esprit. Le documentaire The Institute (2012) revient sur un « jeu » grandeur nature à San Francisco entre 2008 et 2011. Au commencement, il y avait des affiches un peu partout dans la ville, les mentions d’innovations technologiques d’un certain Institut Jejune et de son mystérieux fondateur Octavio Coleman. Initialement invités à récupérer des indices au siège de l’Institut, dans le financial district, les participants – in fine près de 10 000 – devaient par la suite s’orienter dans la ville sans vraiment de feuille de route, à part pour quelques événements ou actions ponctuelles sous l’impulsion de l’Institut. Ces moyens d’engagement permettaient d’infuser des concepts de prime abord nébuleux, tels que la « Nonchalance » ou l’ « Ailleurs », en lien avec la disparition d’une adolescente quelques années plus tôt, tout en fédérant une communauté d’adeptes, avant l’arrivée massive des smartphones. Immersion alternative, expérimentation groupée d’humanité urbaine ou embrigadement sectaire ? Les joueurs eux-mêmes, pris dans la vague, n’en avaient aucune idée, jusqu’à un absurde séminaire final qui a mis un terme à cette aventure.

Le réalisateur Stephen McCall a suivi le « pendant » des « épreuves », et confié le micro à leurs concepteurs et parties prenantes. Il est frappant de voir l’exaltation mâtinée d’esprit critique chez tous les intervenants, même chez les financeurs. Et encore plus sidérant d’entendre les participants dérouler le récit de leur historique actif dans le « jeu », qui les a poussés à entrer par effraction dans des maisons, à répondre à des appels d’inconnus à des cabines téléphoniques, à demander des fichiers confidentiels à la police, à mener une manifestation spontanée, voire à suivre des inconnus dans la rue, pour une addiction aux énigmes… et peut-être pour contribuer au bien commun. Le doute en carburant, l’empathie en aspiration : les joueurs, très autonomes, s’accordent à dire que la valeur ajoutée de l’expérience résidait dans la possibilité d’ouvrir les yeux sur une ville qu’ils croyaient connaître, de se reconnecter avec les gens in real life. Ils parlent avec moins de véhémence de la stratégie de manipulation de l’Institut, de la surveillance induite afin de garantir la profondeur d’immersion – une équipe de joueurs est incitée à participer à une mission de sauvetage d’un autre « adepte » perdu dans les égouts lors de ses recherches ! –, mais ce documentaire / mockumentaire, dont la forme rejoint le propos, aime brouiller les pistes. Instantané d’une époque avant l’avènement de la Tech dans la Silicon Valley, réflexion sur les mécanismes de stimulation de l’intelligence humaine, The Institute peint et déconstruit la fiction avec fluidité, et se laisse manger par son sujet pour mieux le propager.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).