« Little Joe never once gave it away

Everybody had to pay and pay

A hustle here and a hustle there

New York City is the place where they said

Hey babe, take a walk on the wild side

I said hey Joe, Take a walk on the wild side »,

Lou Reed, Walk on the Wild Side.

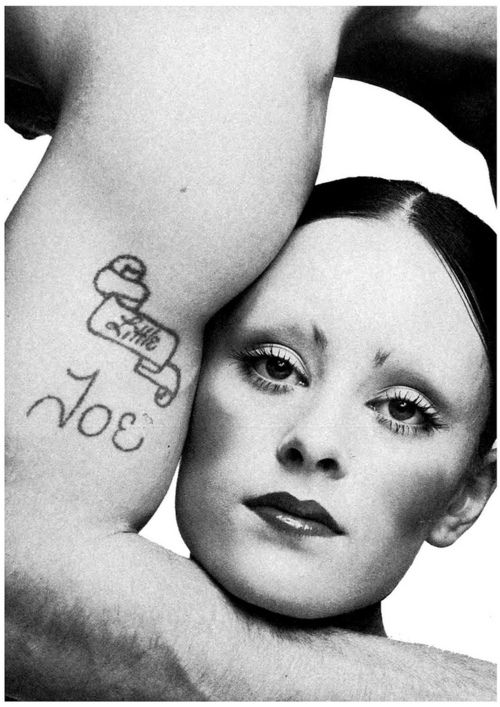

La trilogie Flesh (1968), Trash (1970) Heat (1972) de Paul Morrissey est sans nul doute, avec le Pink Narcissus de James Bidgood de 1971, l’un des témoignages les plus emblématiques de la révolution sexuelle des années 70 aux États-Unis. Devenue culte aujourd’hui, elle est considérée par beaucoup comme LE bijou incontestable du cinéma underground. Portés de bout en bout par le comédien iconique Joe Dallesandro et produits par le non moins incontournable Andy Warhol, les films suivent le parcours halluciné de trois Joe, tour à tour prostitué, junky ou bien encore star déchue. Évoluant parmi les fous magnifiques et autres clochards célestes chers à Jack Kerouac, Little Joe (tel que surnommé par Lou Reed dans son célèbre Walk on the Wild Side) incarne à lui seul une génération perdue éprise tout à la fois de liberté que de danger.

Attaché au cinéma depuis toujours, voir le comédien et metteur en scène Pierre Maillet se confronter à l’univers sulfureux de Paul Morrissey n’a rien d’étonnant.

« Mon parcours de metteur en scène s’est toujours construit en rapport ténu avec le cinéma, tant dans le choix des auteurs dramaturges/cinéastes (Fassbinder, Pasolini, Bergman) que dans la forme, proche du jeu cinématographique (Automne et hiver et La Veillée de Lars Noren) ou le fond, le cinéma comme thématique centrale (La Chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke). J’ai toujours pensé que ces deux arts avaient une complémentarité puissante et créatrice quand on les faisait se rencontrer, que l’un n’annulait pas l’autre, bien au contraire. Aussi parce que je considère les œuvres cinématographiques au même titre que les œuvres dramatiques. Ou littéraires. Ou journalistiques. « Il faut faire théâtre de tout ». Pourquoi, avec les armes du théâtre, ne pourrait-on pas « remonter » ou plutôt « revisiter » des classiques cinématographiques ? », Pierre Maillet (source).

Que ce soit au sein de la compagnie du Théâtre des Lucioles et de ses codes sans cesse empruntés au cinéma ou bien encore dans ses choix personnels de mises en scène (dans Plus qu’Hier et Moins que Demain, il reprenait notamment quelques passages de Scènes de la Vie Conjugale d’Ingmar Bergman), le septième art occupe une place prépondérante dans le travail de Pierre Maillet.

Mais comment transposer à la scène l’univers esthétique si particulier de Paul Morrissey ?

Si les personnages proposés par le cinéaste américain semblent évidents de par leur densité et leur cohérence intrinsèque, comment en effet retranscrire au théâtre cette captation au plus près du corps des comédiens ? De même, comment représenter la relative liberté des acteurs distillée par Morrissey tout au long de ses trois films sans que cela ne sombre pour autant dans la caricature et l’improvisation théâtrale ?

« Ni véritablement écrit, ni véritablement inventé ; à la frontière de la fiction et du documentaire ; le jeu des acteurs chez Morrissey se situe quelque part entre Pialat et Depardon, mais comme ici on est aux États-Unis, nous ne sommes parfois pas loin non plus de l’extravagance de John Waters, ou du Robert Altman de Short Cuts. Ce matériau textuel que constituent les dialogues des trois films, nous allons d’abord le travailler tel quel. Puis, petit à petit, laisser les acteurs s’emparer de chaque séquence pour qu’advienne quelque chose qui leur appartienne ; que je ne connais pas encore, mais qu’il me tarde d’explorer avec eux. En retrouvant l’urgence et la rapidité des films, j’espère en préserver l’étincelle, de façon aussi brute et émouvante que ce que les films dégagent. Et c’est à cet endroit-là que pour moi, les films de Morrissey rejoignent ce qui fait la beauté et la particularité de l’art du théâtre, capter la force de l’instant présent. En regardant les gens vivre… », Pierre Maillet (source).

C’est à toutes ces questions que se propose de répondre Pierre Maillet dans son diptyque cohérent « Little Joe » qui, s’il s’approprie les codes des films de Morrissey, n’en est pas pour autant qu’une simple et facile adaptation.

–

New York 68

La première partie du diptyque proposé par Pierre Maillet, « New York 68 », reprend en grande partie les deux premiers films de la trilogie de Paul Morrissey, à savoir Flesh et Trash, qui tous deux se déroulent à New York.

Imbriquant les deux Joe des films d’origine, « New York 68 » tisse la toile ténue d’un monde interlope et névrosé en perte évidente de repères – la ville y jouant les araignées – sans sombrer dans le pathos pour autant. Incarné par deux comédiens différents (Matthieu Cruciani et Denis Lejeune), Joe est ici sublimé, comme à l’époque de Dallessandro d’ailleurs, par cette incarnation du désir que le personnage suscite (presque) malgré lui, au travers du corps même de ses deux magnifiques interprètes.

« Dans les trois films, la figure de Joe est définitivement immortalisée par Joe Dallesandro. Cependant, le lien que Morrissey entretient avec lui comme fil rouge de la trilogie ne sera pas reproduit dans le diptyque. Ici, ils seront trois. (Comme dans les scénarios, où ce sont réellement trois personnages différents.) Le prostitué de Flesh, le toxicomane de Trash et l’acteur de Heat. Respectivement Denis Lejeune, Matthieu Cruciani et Clément Sibony. Je trouve plus riche de démultiplier les figures, d’une part parce que les échos produits par Joe Dallesandro comme figure centrale des trois films constituent l’une des plus fortes particularités de l’œuvre originale, et d’autre part l’aspect inévitablement iconique de la figure unique ne me semble pas très intéressant à reproduire. Il ne s’agit pas de trouver le nouveau Joe Dallesandro, mais plutôt d’enrichir, en la diversifiant, la place centrale de ce(s) monde(s) décrits par Morrissey », Pierre Maillet (source).

Nous connaissions déjà le talentueux Matthieu Cruciani croisé ici ou là comme comédien ou bien encore metteur en scène, et c’est donc sans surprise que nous redécouvrons son talent une nouvelle fois confirmé. Denis Lejeune se révèle quant à lui une belle découverte : séduisant comme il se doit, il trouble le personnage de Joe en y ajoutant une pointe d’humour et de légèreté des plus intéressantes, parvenant par là même à renouveler le prostitué emblématique et héros de « Flesh ».

Ainsi, jamais l’érotisme masculin n’aura été si bien incarné : moite, dense tout autant que terriblement charnelle, l’atmosphère de « New York 68 » s’inocule à la façon d’un microbe, dans une fièvre qui tout submerge.

Si la mise à nu quasi constante des comédiens joue de manière indéniable dans le surlignage de cet aspect très sexué de la proposition de Pierre Maillet (en résurgence assumée et évidente de l’érotisme cinématographique distillé par Paul Morrissey au travers du corps-instrument qu’est pour lui Joe Dallessandro), la sexualité et sa représentation ne sont jamais gratuites et participent bien au contraire ici à la révélation d’une certaine forme de vulnérabilité. Les corps ne sont en effet au final, dans « New York 68 », que les objets désincarnés d’un monde malade. Ainsi, lorsque Joe tient la pose devant l’Artiste (interprété par Geoffrey Carey) ou bien encore lorsque Géri Miller (Christel Zubillaga) danse topless, ils assument tous deux leur condition et acceptent de s’y emprisonner. Ce faisant, Pierre Maillet distille à l’ensemble de sa proposition une patine pessimiste autant que cynique, qui atteint son apogée à la fin du spectacle. Mais qu’on ne s‘y trompe pas : « New York 68 » est aussi souvent très drôle…

D’un point de vue formel, le metteur en scène se livre à une reconstitution véritablement bluffante des années 70, autant dans le mobilier, les costumes que l’ambiance. Sans chercher à tout prix le copié/collé de l’œuvre originale (les deux comédiens incarnant Joe sont en ce sens physiquement assez loin de Dallessandro pour permettre de prendre ses distances du film de Morrissey), certaines scènes sont néanmoins très proches, dans leur organisation même, des films originaux.

Notons également le mimétisme troublant suscité par l’utilisation très réussie du maquillage et des costumes, notamment dans l’interprétation par Pierre Maillet d’Holly ou bien encore celle de Johnny par Jean-Noël Lefèvre.

“Holly came from Miami F.L.A.

Hitch-hiked her way across the U.S.A.

Plucked her eyebrows on the way

Shaved her leg and then he was a she

She says, hey babe, take a walk on the wild side

Said, hey honey, take a walk on the wild side”,

Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Afin de renforcer cette évocation très seventie, la musique tient un rôle prépondérant : de Patti Smith à Lou Reed, tout concourt à renforcer, par le son, la résurgence d’une époque et à ancrer ainsi temporellement le propos. À noter également le travail très précis et subtil du groupe Coming Soon dont nous reparlerons plus tard.

Ajoutons que par un procédé terriblement original, Pierre Maillet assimile au passage la pellicule en intégrant dans son spectacle les défauts techniques qu’elle induit. Pour ce faire, le metteur en scène incorpore des ruptures de rythme très originales qui prennent la forme de coupures, de décalages, ou bien encore de parasites sonores. Ce faisant et une nouvelle fois, il insiste particulièrement sur le matériel cinématographique initial qui sert de base à sa proposition, référence renforcée par le travail scénographique de Marc Lainé dont on retrouve ici l’amour du cadre. Maîtrisée, la scénographie permet par ailleurs une immersion véritable dans le monde de Joe en accumulant, par la perspective, les points de vue.

Cette première partie du diptyque est une véritable réussite : intensément sexy et tenu de bout en bout par des comédiens charismatiques et des effets de mises en scène efficaces, ce « New York 68 » se révèle un moment tout à la fois fort, drôle, tendre et terriblement émouvant.

Comment nous aurions aimé pouvoir en dire autant du second volet…

—————————————————————————————————————————————–

Hollywood 72

Heat, dernier film de la trilogie de Morrissey, s’éloigne fortement de ces deux prédécesseurs, tant dans le fond que par la forme. Plus linéaire, sa narration classique suit le personnage de Joe et le plonge dans l’univers impitoyable d’Hollywood. Ancienne star du cinéma, le jeune homme est aujourd’hui et plus que jamais prêt à tout pour reconquérir sa notoriété perdue. Aussi, lorsqu’il débarque dans l’hôtel tenu par la volubile et gouailleuse Lydia, il se met immédiatement en quête d’opportunités en se rapprochant des différents clients, quitte à payer de sa personne pour parvenir à ses fins.

Dans ce deuxième volet, c’est Clément Sibony qui endosse le rôle de Joe, Mathieu Cruciani et Denis Lejeune prenant en charge, de leur côté, quelques-uns des personnages secondaires.

Autant le dire tout de suite, si « New York 68 » brillait par son ambiance liquide, le sans faute de ses interprètes et de sa mise en scène, « Hollywood 72 » déçoit par son aspect brouillon et l’omniprésence d’un Clément Sibony cabotin à la limite de l’insupportable.

La première chose qui frappe dans ce second volet, c’est le changement radical d’ambiance : finies les atmosphères calfeutrées et délétères de la première partie, le spectateur se retrouve ici et d’emblée plongé dans la cour moderne et immaculée d’un hôtel californien. Il fait chaud, la piscine est là, bien au centre comme un nez, écrasée qu’elle est par un soleil omniprésent. Les corps quant à eux sont enduits, engoncés qu’ils sont dans de petits maillots de bain desquels dépassent deux ou trois choses qui mériteraient d’être cachées, alors qu’à jardin, un téléphone trône, menaçant.

Ce changement de perspective qui réutilise habilement la scénographie de la première partie se révèle dans un premier temps plus que bienvenu, tant il fait office de véritable respiration après l’apnée prolongée qu’était « New York 68 ».

« Heat […] se passe à Los Angeles, Joe en reste la figure centrale, mais le film est construit différemment, plus choral. Et surtout, comme une autre facette de l’Amérique, le milieu interlope underground des marginaux new-yorkais laisse ici la place à de nouveaux laissés pour compte, ceux de l’industrie cinématographique hollywoodienne, qui vivotent entre talk-shows, soaps et albums hypothétiques… Un nouveau Sunset Boulevard en quelque sorte, à la différence près qu’ici, plus personne ne parle de cinéma », Pierre Maillet (source).

Une nouvelle fois, la proposition de Pierre Maillet témoigne d’un respect évident pour le matériel d’origine, autant dans la précision de la mise en scène que dans l’interprétation des comédiens qu’il dirige. Frédérique Loliée livre à ce propos une partition excellente et très drôle sans pour autant copier le jeu halluciné et hallucinant d’Andrea Feldman, l’interprète inoubliable de Jessica dans le film de Morrissey. De même, Mathieu Cruciani et Denis Lejeune se révèlent quant à eux amusants, à des années-lumière de ce qu’ils incarnaient dans « New York 68 ».

Pourtant, et cela malgré le talent indéniable des comédiens, quelque chose ne prend pas dans cette seconde partie. Une impression brouillonne n’a en effet de cesse de se distiller tout du long, laissant un arrière-goût amer après l’excellence tenu du succulent premier volet : les intentions des comédiens manquent de précision, les dialogues s’enchaînent mal, le rythme est inégal…

Pire que tout, en passant après Matthieu Cruciani et Denis Lejeune, l’interprétation de Clément Sibony en Joe convainc moins dans cette incarnation très sommaire qu’il propose. En multipliant les louvoiements, les petits déhanchés et les « regards de braise » inhérents à son personnage, le comédien finit par agacer dans cette sensualité qu’il croit lui être d’emblée acquise. On aurait pourtant pensé l’interprétation de Clément Sibony en jeune premier plus légitime et immédiate, et pourtant, quelque chose ne fonctionne d’emblée pas tant son interprétation dénuée de finesse, finit par vampiriser le spectacle jusqu’à l’agacement. C’est à une véritable overdose de Clément Sibony à laquelle on assiste.

De même, si certaines idées pouvaient paraître intéressantes sur le papier, elles ne fonctionnent tout simplement pas vraiment une fois l’épreuve de la scène passée.

Évoquons par exemple les parties chantées en live et telles que composées pour l’occasion par le très bon groupe d’Indie rock Coming Soon déjà présent sur le premier volet de Little Joe : intervenant à la façon de parenthèses ponctuant le récit, les morceaux se révèlent terriblement accessoires et s’intègrent mal à l’ensemble, trop appuyés qu’ils sont. De même, le dernier plan, censé réunir les trois Joe, s’avère finalement superflu, tout à la fois gauchement amené et terriblement tarte à la crème, là où l’apparition de Clément Sibony dans la première partie semblait tellement plus légitime et discrète.

Ainsi donc a-t-on l’impression que cette seconde partie mériterait quelques resserrages de boulons et remises à niveau pour clore plus correctement ce diptyque, victime qu’elle est d’un emboîtement avec le premier volume qui fonctionne mal.

Sans doute ce sentiment de soufflé qui retombe est-il imputable à l’enchaînement intrinsèque des deux parties qui ne peuvent se concevoir autrement que dans la comparaison, souffrant ainsi du procédé qui le crée. Peut-être faudrait-il alors ne voir les deux parties qu’indépendamment pour les mieux apprécier.

Heureusement, Pierre Maillet est là pour apporter un peu de légèreté à cette seconde partie : irrésistible en Harold, sa partition est un nouveau sans faute d’une drôlerie géniale autant que jouissive.

Gageons néanmoins que la seconde partie gagnera en précision au fil des représentations pour proposer un ensemble cohérent à la hauteur du premier volet qui pour être franc, est une véritable pépite… Ce n’est d’ailleurs que lui que nous retiendrons pour l’instant de ce Little Joe tant il nous a semblé parfait en tout point.

À découvrir jusqu’au 29 mars 2015 au Centquatre puis en tournée :

« Hollywood 72 » au Théâtre du Maillon à Strasbourg le 14 et 15 avril 2015

collaboration artistique : Émilie Capliez

scénographie : Marc Lainé

lumières : Bruno Marsol

son : Teddy Degouys

costumes : Zouzou Leyens

coiffures et maquillages : Cécile Kretschmar

collaboration musicale : Coming Soon

régie générale : Patrick Le Joncourt

photos et films : Bruno Geslin

Little Joe : New York 68, avec Denis Lejeune, Mathieu Cruciani (Joe) et Émilie Beauvais, Guillaume Béguin, Marc Bertin, Émilie Capliez, Geoffrey Carey, Jean-Noël Lefèvre, Pierre Maillet, Valérie Schwarcz, Christel Zubillaga

Little Joe : Hollywood 72, avec Clément Sibony (Joe) et Véronique Alain, Matthieu Cruciani, Geoffrey Carey, Denis Lejeune, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Élise Vigier

—————————————————————————————————————————————–

Entendu dans la salle avant que le spectacle ne commence :

Une critique théâtrale : « Une demi-heure de retard, c’est inacceptable ! Rien que pour ça ce spectacle mérite une mauvaise critique… »

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Kircher

J’ai commencé à voir la pièce à Strasbourg. Commencé, car je n’ai tenu que 10 minutes. Se faire une idée en regardant d’abord la vidéo…

Alban Orsini

AuthorQuelle partie êtes-vous allé voir ? Qu’est-ce qui vous a déplu exactement ?