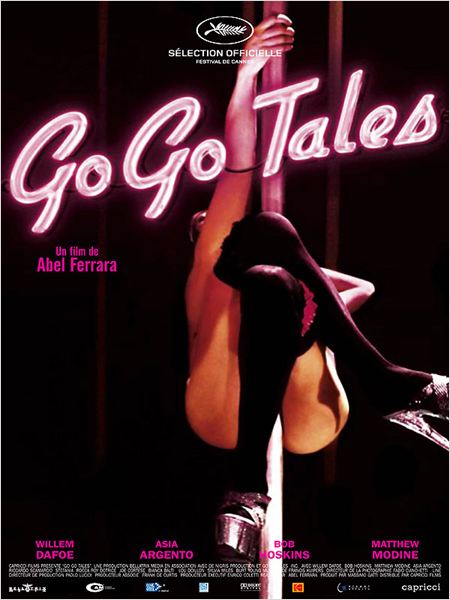

Abel Ferrara retrouve le chemin des salles obscures avec Go go tales, distribué par Capricci quatre ans après son passage par Cannes – notons d’ailleurs que c’était en séance de minuit…- . Cinéaste maudit, Ferrara n’a jamais perdu son désir de cinéma, ou peut être est-ce le cinéma qui n’a jamais voulu le quitter. Et on le comprendrait. A 60 ans, le cinéaste, qui commençait sa carrière avec un film porno (9 Lives of a Wet Pussy, 1976) et enchaînait avec un film gore aux côtés de son comparse et scénariste Franck DeCurtis, a depuis tracé sa route. Devenu culte pour les cinéphiles avec des films comme Bad Lieutenant ou The king of New York, il se bat ces dernières années contre une industrie (américaine s’entend) qu’il juge abjecte, et trouve désormais ses financements en Europe, qui lui a toujours réservé un meilleur accueil.

Son cinéma, profondément new yorkais, est de celui qui nous fait plonger dans la noirceur des âmes. Souvent torturés, brodés sur le motif récurrent de la perdition, ses films lui ont valu cette réputation sulfureuse qui lui colle à la peau. Avec la profondeur de son regard sur un monde qu’il voit s’effondrer – comme ses personnages -, sa manière de plonger dans une New York déjantée, déterrant des histoires marginales, parlant de rédemption et blasphémant sur ce qui lui reste d’une éducation catholique, Ferrara a de quoi secouer les spectateurs.

Copyright Capricci Films

Go go tales ne fait pas exception. Film terminé en 2007, il parvient enfin sur les écrans français. Il en aura fallu du temps. Le film fait partie de cette vague des dernières années (Chelsea Hotel, Mullberry Street, ou Napoli), tous restés sans distributeurs en France. Drame qui n’arrive pas qu’à l’Ange noir du cinéma américain, qui comme ses comparses Dario Argento ou John Carpenter, ne parviennent pas à montrer leurs films en dehors des festivals.

Go go tales est un huis clos dans un cabaret chic de gogo danseuses, situé dans le sud de Manhattan. Le Paradise est dirigé par Ray Ruby (Willem Dafoe), entouré d’acolytes pittoresques et tous un peu déglingués. Au centre, sur la piste, des filles. « Je faisais mon entrée comme un prince, et une fois à l’intérieur, les filles m’éblouissaient au premier coup d’œil », se souvient Ferrara, en évoquant le Broadway d’autrefois, quand les clubs de striptease étaient nombreux.

Le film traverse la vie de ce huis clos où démesure, déceptions et rêves se côtoient. Ferrara y dépeint un monde qui s’effrite, car si les filles sont éblouissantes, le Paradise se meurt. Faute d’argent, il est menacé de fermer. Lieu de plaisirs, condamné à devenir un lieu nostalgique. La nostalgie de l’époque où tout était flamboyant, quand les clients étaient nombreux. Ici, la petite famille d’acteurs fidèles du cinéaste accentue cette sensation de l’autrefois: Willem Dafoe, mais aussi Matthew Modine, Asia Argento, Bob Hoskins…

Copyright Capricci Films

La déchéance n’est pourtant pas sujet d’apitoiement : le film prend son essor dans la traversée surprenante d’un quotidien jalonné par des désirs, des contournements de la réalité pour tenter de sauver le rêve. Rêve qui n’est pas seulement celui de Ray, mais aussi celui des filles qui, chaque jeudi, montrent leur (vrais) talents à des programmateurs – ou montraient, car lesdits programmateurs ont eux aussi déserté depuis longtemps. Une forme de bulle dans la bulle, comme si par ce jeu de la représentation on pouvait encore se sauver. Soit une puissance du quotidien qui nous fait vivre la ferveur féminine, les espoirs de trouver un impresario, un producteur, qu’importe, mais que le désir soit. Caméra nerveuse, au rythme des soirs qui passent, peuplés de déceptions, de gesticulations vaines, de doutes.

Dans ce jeu là, tout le monde y est écorché. Film sur la représentation, où les personnages tiennent leur rôle dans cette microsociété comme on s’accroche aux rêves : témoins cette scène où les filles, mais aussi le frère de Ray, riche coiffeur (Matthew Modine) promenant son flegme ahuri dans le club en déliquescence, offrent à une assemblée clairsemée leurs plus beaux numéros, dévoilant leurs rêves cachés, leurs vie passées, leurs passions de toujours. Mélancolie étrange, bien loin des gangsters, de la drogue ou des armes des films passés. Point de poupées sans nom, ou de lolitas désabusées ici, les filles, personnages lumières, assument leur place, et ont l’épaisseur des âmes perdues puis retrouvées, filles venant du quatre coin du monde, unies pour le rêve – aucune sororalité ici, mais plutôt de l’apprivoisement, on se toise parfois, on se frôle, on forme une famille sans fioritures – . La famille autour de Ray, même minable, même acculé à la faillite, continue de s’élancer sur scène. Vibrant hommage de Ferrara à ses actrices, dont les apparitions construisent une constellation féminine atypique car fendillée, mais empreinte d’une beauté certaine.

Copyright Capricci Films

Par strates, sans linéarité, le montage nous promène dans une galerie aux lumières clignotantes, tout feu tout flamme, où le décor est un paysage des âmes. Nous devenons spectateurs somnambules de ce paysage, avançant aveuglément, hypnotisés sans doute par ces lumières vacillantes. S’élabore un étrange phénomène dans ce monde de dupes: la représentation de ce que l’on est aux autres s’effrite, le mensonge auxquels tous croyaient pour exister perd de sa force. Jusqu’à cette scène mémorable où Ray (Willem Dafoe, bouleversant) ose avouer à sa troupe sa dépendance au jeu. Ray joue non seulement pour sauver son club, mais il joue depuis toujours. Le jeu comme survie, comme leitmotiv absurde. L’aveu sonne comme la délivrance de tous : à un ticket près et la représentation peut continuer, the show must go on.

Aplomb, douleur, pathos, Ray officie comme le Mr Loyal d’un érotisme teinté d’une douce mélancolie. Abreuvant le public masculin de son cabaret de soliloques pour présenter les danseuses, il tente de trouver sa place au milieu de son harem. Ni tout à fait au centre, ni tout à fait en coulisses, Ray rappelle ces acteurs ratés, répétant inlassablement auditions et échecs, contribuant à nourrir leur soif d’exister aux yeux des autres. Figure fantasque, arrogante, personnage presque burlesque au sourire de fanfaron, qui demande à chaque présentation s’il a été bon, Ray circule entre fantasme et réel, parfois à la limite du désespoir. Jusqu’à cette séquence finale à la forme grotesque, coup de théâtre qui relance la machine pour le meilleur, et le pire, et transforme la descente dans les marges en un improbable conte de fées. Mais Ray, c’est aussi Abel, celui d’autrefois qui s’immisçait dans l’univers trouble des boîtes, et celui d’aujourd’hui, qui cherche à chaque fois le billet de loterie perdu qui l’aidera à continuer. Glissement troublant.

Go go Tales est un film réaliste. Le Paradise n’a plus rien de paradisiaque, il s’écroule, s’effrite, se dérègle, plus rien ne fonctionne et la magie n’opère plus – en témoigne les hommes venus voir danser les filles, hommes de passage, hommes d’affaires étrangers, ou employés japonais conduits par erreur, comme si New York elle même avait remisé au placard son passé sulfureux -. Les filles réclament leur paie, pendant que le Baron (Bob Hoskins) tente d’appâter le chaland, pris d’une profonde conviction que l’on peut tout sauver. Au cœur de ce lieu filmé comme si les fissures allaient l’engloutir, les espoirs de faire survivre le rêve est palpable. Comme si à tout fantasme devaient s’adjoindre une vive déception, un décor bancal, une certaine idée de la vie en somme. Le temps passe, mais on s’y accroche. On est au Paradise, et croire au rêve, c’est accepter de le voir se fissurer. Etre au monde, c’est aussi être dans son monde. Cela peut suffire.

Copyright Capricci Films

Le film, mise en abyme du jeu de la représentation, s’émancipe de tout carcan formel pour prendre sa liberté de frôler les corps, construisant un érotisme presque abstrait. Jeu des images, jeu des corps qui se contorsionnent autour des barres – parfois jusqu’au cynisme et à l’outrance, comme le personnage joué par Asia Argento -, pâle reflet d’une époque révolue, il affirme la faculté du cinéma à parler de réel. Pour y accéder, les personnages jouent, pavanent, crient, les lumières clignotent, loin du monde. Fantasmes d’une vie désirée, qui s’avère plus réelle, car plus charnelle, dans ce lieu clos que dehors peut-être. Même la propriétaire des lieux, hystérique vieille bourgeoise, venue pour tous les mettre dehors, s’arrime finalement au bar, comme elle aussi prise d’inertie dans ce Paradis. Vision noctambule d’un navire en train de couler, Go go Tales n’est que nuit : nuit dense, hors monde, nuits folles et danses d’oiseaux de nuit, nuit des hommes éperdus de désirs. Au passage, les images de Meurtre d’un bookmaker chinois nous reviennent en tête, un pas de Ray à un Cosmo noctambule qui s’accrochait lui aussi à son club.

A tout cela s’ajoute cette propension à l’humour, au grotesque, qui ajoute à la finesse de cette peinture tout en nuances d’un vieux rêve englouti. Loin de la foule, loin du regard de la société, on a encore tout pour croire aux fantasmes – et aux convictions d’un homme qui n’a pas fini d’en parler, et de faire des films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).