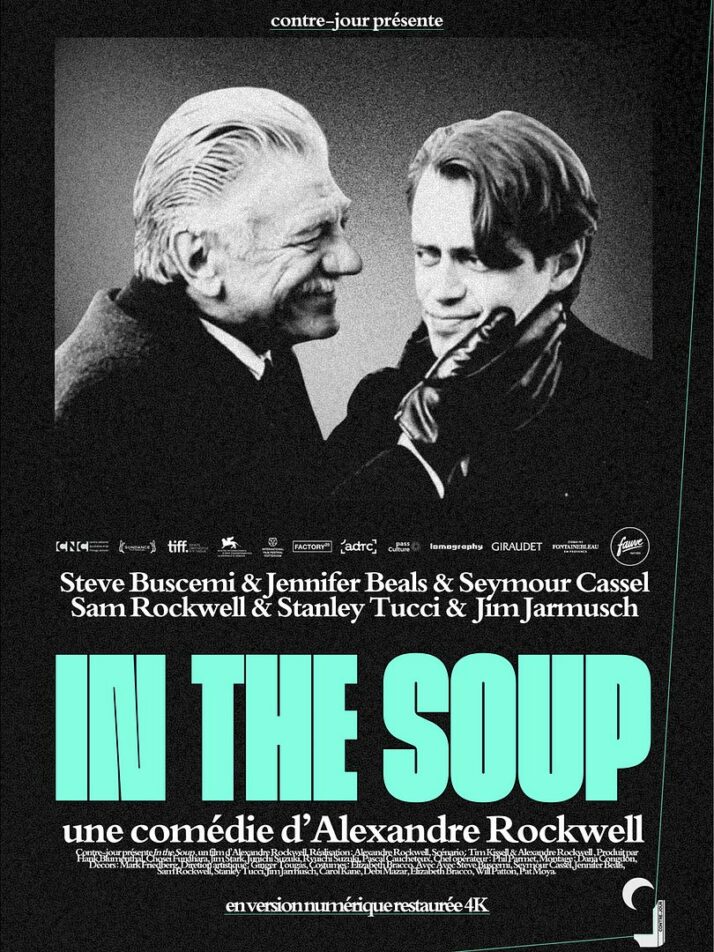

Nom méconnu et oublié du cinéma d’auteur new-yorkais, Alexandre Rockwell a commencé à exercer dans les années 80, à l’aube d’un nouvel âge d’or pour le microcosme indépendant. Il arrive ainsi après la figure de Jim Jarmusch et la création du Festival de Sundance, mais avant les débuts de Steven Soderbergh, Quentin Tarantino (qu’il croise en 1995 sur le film à sketchs Four Rooms) ou Paul Thomas Anderson, pour ne citer qu’eux. Il fait l’objet en cette année 2026 d’un travail de restauration en 4K (déjà opéré outre-Atlantique par IndieCollect et Factory25 en 2018), et de ressorties orchestrées par Contre-Jour, un jeune distributeur bien décidé à donner une deuxième vie à ses œuvres en France. Tandis que Lenz, Hero, Little Feet, Lump reviendront sur grand-écran ultérieurement, ce cycle rétrospectif est inauguré avec son quatrième long-métrage, In the Soup. Grand Prix du Jury doublé d’un Prix Spécial du Jury pour Seymour Cassel à Sundance, le film récolta d’autres récompenses (Chicago International Film Festival, Deauville), en plus d’un passage par la Mostra. Il s’agit certainement du plus célèbre de son auteur. Une reconnaissance qui ne l’a pas empêché de tomber progressivement dans l’oubli, au point de devenir difficilement visible. Trente-cinq ans plus tard, sa redécouverte réveille l’héritage d’un cinéma guidé par un goût de la débrouille, compensant son manque de moyens par une inventivité, tant formelle que scénaristique, débordante. Une quête de vie à l’écran et dans la fiction qui s’exprime à l’intérieur d’un univers autobiographique, référencé et intimiste. In the Soup met également en scène un casting de visages très identifiés qui effectuaient pour certains leurs débuts (ou presque) : Steve Buscemi, Stanley Tucci, Sam Rockwell mais aussi Jennifer Beals (alors mariée au cinéaste) et Seymour Cassel. L’histoire s’inspire des débuts d’Alexandre Rockwell qui s’invente un alter ego aux mêmes initiales que lui : Adolpho Rollo (Steve Buscemi), un metteur en scène en herbe qui rêve de réaliser de grands films mais n’a même pas de quoi payer son loyer. Désespéré, il passe une annonce pour vendre les 500 pages épiques de son scénario au plus offrant. Contre toute attente, un malfrat, Joe (Seymour Cassel), l’achète….

In the Soup © Contre-Jour

L’introduction savoureuse n’a pas peur d’investir un humour référencé et érudit (Nietzsche, Dostoïevski) dans un écrin en noir et blanc qui renvoie immédiatement et inconsciemment aux débuts de Jim Jarmusch. Entre réalisme et onirisme, l’absence de couleur constitue un motif de trouble. Elle déplace la dualité première du format vers de nouveaux curseurs. En cherchant à s’accorder sur la perception du monde de son héros, Alexandre Rockwell accorde une place prépondérante au rêve et au fantasme. Sa mise en scène épouse cette subjectivité dans une logique subtile. Elle consiste à tromper le réel et s’en évader temporairement, ou à l’inverse, à feindre l’irréalisme pour mieux remettre les pieds du protagoniste sur terre par de subreptices rappels. Adolpho est partagé entre ses rêves, la réalité, et la concrétisation de ses rêves dans la réalité. Le cinéaste relate cet état de faits par fragments, entre voix-off introspective et dialogues explicites, transitions limpides et cuts soudains, respect scrupuleux d’une grammaire filmique et ruptures inspirées par la Nouvelle Vague française. Foisonnant, le film se distingue par sa propension à introduire de manière impactante (souvent par un détail marquant) ses nombreux personnages (Dang seins nus, le frère de Joe et son hémophilie…) avant de les laisser vivre et s’épaissir à l’écran. Dans un saisissant contrepied, la voisine, Angelica (Jennifer Beals), objet et sujet de désir, n’est pas immédiatement sympathique avec le personnage principal. L’ambivalence de Rockwell consiste à nous mettre dans la peau de celui-ci pour nous faire épouser son regard amoureux dès la première apparition de la jeune femme. Riche en péripéties et rythmé, le long-métrage prend le risque du trop-plein durant sa mise en place qui réussit brillamment à offrir beaucoup au spectateur, évacuant complètement sa nature d’œuvre fauchée. In the Soup se refuse pourtant à l’exercice de style malin et inspiré. Il prend le temps de dévoiler son cœur et sa simplicité, un temps dissimulés derrière les références et les citations. Au jeu de la mise en abyme, le cinéaste verse moins dans l’égocentrisme que dans l’ode aux marginaux, à la création et à l’inventivité comme remède à la morosité d’un monde qui n’a pas lieu d’être si le meilleur n’est pas envisagé. Ce héros naïf et idéaliste, qui conserve une forme de pureté dans des environnements viciés, stimule moins la nostalgie de ses débuts à son auteur, qu’un (auto)portrait tendre et distancié. Si les points communs existent forcément, c’est un vrai personnage de cinéma qui se dessine. À l’image d’un film qui rappelle à beaucoup d’autres et à des motifs déjà existants, pour mieux s’affirmer et s’alléger en cours de route.

In the Soup © Contre-Jour

À l’instar de certains de ses contemporains, Quentin Tarantino en tête (Reservoir Dogs avec le même Steve Buscemi sort la même année), Alexandre Rockwell est un réalisateur qui ne cache pas ses influences cinéphiles et les revendique fièrement. Jean Renoir, Andreï Tarkovski, Anna Magnani, soit autant de sources européennes, sont ainsi ouvertement évoquées. La réinterprétation du film noir classique, genre hollywoodien par excellence, et de ses tropes (parmi lesquels un irrésistible duo de gangsters) renvoie à l’entreprise menée par les jeunes auteurs de la Nouvelle Vague, que ce soit Godard avec À bout de souffle, ou Truffaut avec Tirez sur le pianiste. De même, le choix de Seymour Cassel, aussi excellent qu’hilarant dans le rôle d’un truand à l’âme de poète, évoque inévitablement une figure tutélaire du cinéma indépendant américain : John Cassavetes. Néanmoins, loin de toute citation stérile et gimmicks vains, ces renvois culturels créent un véritable discours presque méta. Passif, victime de coups du sort et dépendant de ses diverses rencontres, Adolpho, l’apprenti réalisateur, devient également l’avatar du spectateur. Voyeur, constamment collé au judas de sa porte afin d’épier ses voisins, il assiste, impuissant aux bouleversements, parfois surréalistes, de son existence. D’une scène hilarante où un vieil homme qu’il est poussé à cambrioler devient son confident, à une évocation onirique de Zéro de conduite de Jean Vigo, le héros navigue ainsi entre les atmosphères et les styles. Pourtant, Rockwell ne se défait jamais d’une sincérité payante. Étranger à toute forme de cynisme, In the Soup dresse un portrait émouvant de beautiful loser, incarné avec un saisissant mélange de candeur et d’intensité par Steve Buscemi. Lorsque Joe lui conseille de mettre plus de sentiments dans son scénario, de ne pas craindre une forme de naïveté, c’est en ces mots : « Dire je t’aime, c’est toujours nouveau ». Une profession de foi autant qu’une note d’intention pour un film (et un réalisateur) qui, sous ses atours mineurs, dévoile une part méconnue et pourtant essentielle du cinéma indé. Croisement improbable et pourtant évident entre la comédie criminelle, la comédie romantique et la tragicomédie, le film se pose en porte d’entrée idéale à une œuvre qu’il nous tarde de (re)découvrir au cours des prochaines semaines.

In the Soup © Contre-Jour

À lire également :

Entretien avec Alexandre Rockwell

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).