Pour compléter un premier billet sur ma découverte récente de l’œuvre du documentariste québécois André Gladu auquel le festival 48 images seconde de Florac rendait hommage, finalement assez naïf et assez éloigné de sa méthode de travail, voici un indispensable entretien avec celui qui a poursuivi l’art collectif du Cinéma Direct, tel que découvert par les maîtres de la génération précédente. Nulle hypertrophie de l’égo ici mais par contre une vraie philosophie où le cinéma n’est qu’une façon parmi d’autres de transmettre la beauté ainsi captée au milieu d’un plus vaste ensemble culturel qui n’a cessé de passionner le cinéaste depuis 45 ans et qui impulse l’approche formelle. On reparle dans quelques temps de son Liberty street blues…

« C’est la main qu’on transmet » dit une des tisserandes d’un de tes derniers films. Pour toi qui as coréalisé une série de films avec Michel Brault, que t’ont transmis les pères du Cinéma vérité ?

D’abord, moi je ne suis pas du tout un technicien, je ne manipule pas d’appareils. Mais là où il y a une analogie à faire entre ce que dit Marie-Berthe Lanoix, « C’est la main qu’on transmet d’abord et avant tout », c’est qu’elle veut dire par là que – et dans le cinéma documentaire c’est pareil – il y a un caractère physique qui se transmet par la pratique. Le cinéma, c’est pas un truc qui est juste théorique. C’est pas un truc juste technique. Il y a une forme d’intelligence dans le cinéma documentaire qu’on ne peut pas comprendre si on reste dans les livres ou à l’école, et je ne dis pas ça pour dénigrer le caractère théorique des choses mais les plus grands cinéastes documentaires que j’ai vus ou rencontrés étaient comme ça : Jean Rouch, Michel Brault et Pierre Perrault étaient beaucoup des intuitifs. Ce métier là se fait valoir en pratiquant. Le meilleur exemple que je peux donner, c’est le hockey, notre sport national. Il y a dans le jeu une forme d’intelligence qu’on ne peut pas saisir en restant dans les gradins, à rester là, à crier ou à lire sur le hockey ou à passer des études sur le hockey. Il faut que tu chausses des patins, que t’embarques sur la glace et que tu joues avec les autres à se carrer, c’est à dire à marquer des points dans les buts de l’autre. Cette intelligence là, elle ne se déploie pas dans les gradins ou dans les livres, elle se déploie sur la glace. C’est pareil pour le documentaire et c’est de ça que parle Marie-Berthe Lanoix. Et d’ailleurs, elle rajoute un truc dans la même veine et je me suis demandé s’il valait mieux en parler ou le faire… Qu’est-ce qu’elle veut dire ? Elle donnait des conférences, beaucoup de cours et elle a fini par comprendre que la meilleure pédagogie, c’est de le faire, parce qu’en laissant de belles ceintures, tu influences plus de gens qu’en donnant des milliers de conférences où les gens ne te voient pas travailler.

Marie-Berthe Lanoix dans Matawinie (2016) d’André Gladu

D’ailleurs tu filmes en même temps, elle qui parle et sa collègue plus jeune à côté qui fait, qui ne dit pas un mot et qui travaille et simultanément, le résultat dans la profondeur de champ…

Exact ! C’est ça, c’est la parfaite illustration de ça. Je crois que c’est ça qu’elle veut dire et c’est ça que ça veut dire pour la pratique documentaire. Parce que la pratique du fléché, c’est un truc, celle du chant traditionnel tu l’as vu. La pratique du violon c’est autre chose, la trappe encore autre chose et enfin, le cinéma documentaire est une pratique aussi. Celui qui ne le pratique pas, il ne sait pas de quoi il parle.

Ton père était critique d’art. Tu disais qu’à vingt ans, tu étais à la recherche d’une identité et que ta route a alors croisé le renouveau du folk comme le mouvement politique de renaissance de la culture québécoise…

C’est à dire qu’il y a deux ou trois phénomènes qui ont été déterminants pour que je devienne cinéaste. Le premier, c’est que dans les années 70, on était tributaires de la Révolution Tranquille qui a eu lieu au Québec dans les années 60 où l’état québécois s’est formé. C’est alors devenu laïc, on a mis le clergé dehors, hors de l’Éducation, de la Santé, des Affaires sociales et tout, et ce sont des laïcs qui ont repris. Ça a été la première fois dans notre histoire où on a eu un gouvernement à nous, qui s’occupait de nous, de notre intérêt et qui gouvernait dans l’intérêt des québécois et non pas dans l’intérêt des États-Unis ou du Canada. Il ne s’agit pas de dénigrer mais la logique des canadiens n’est pas notre logique à nous. On vient pas de la même Histoire, on vient pas des mêmes origines et on s’en va pas dans la même direction. Pourquoi persiste-t-on à insister pour que l’un suive l’autre ? C’est comme perpétuer les principes coloniaux. « Je suis le plus fort », donc je mène, donc je te dis où est-ce qu’on va et c’est plate ! ( dommage, décevant ) C’est pas intéressant ! Alors ce facteur là joue, la Révolution Tranquille… qui est une révolution sociale et politique importante. Le mot « révolution tranquille » est fantastique quand tu y penses. Il n’y a que les québécois qui peuvent faire des trucs pareils. Ça a l’air de faire rigoler les gens, une révolution ça peut pas être tranquille ! Faut trancher la tête de tout le monde, faut que les gens se battent, s’entre-tuent, qu’il y ait une guerre civile. Les québécois sont des gens pacifiques, ils mettent des contraires ensemble et c’est beaucoup plus créatif que de perpétuer des façons de faire d’autrefois. Là, c’est faire preuve d’imagination et qu’on peut arriver à faire des changements profonds dans une société comme la nôtre qui était sous-développée, retardée, pas éduquée, le tout de façon pacifique. Et tout le monde en a bénéficié, non seulement les québécois mais le Canada lui-même en a bénéficié, parce que ça a créé des gens éduqués et ces gens éduqués ont créé une classe politique intéressante. Ça a permis le pas suivant, celui de la révolution culturelle qui a suivi la politique. À partir de là, les artistes ont eu envie de s’affirmer mais aussi la population. Qu’on entende des chansons en français, en faisant valoir les auteurs francophones. Ils ont eu également l’envie de développer un théâtre québécois, une littérature. Tout était là ! Les ferments et tout… Moi je n’ai pas fait partie de la génération qui a fondé cela. Mais j’ai bénéficié du travail de mes aînés. Le Cinéma Direct est une utilisation super intelligente du développement du documentaire au niveau technologique et au point de vue social, mais à la manière des québécois, selon leur façon de faire les choses. Moi j’en ai bénéficié parce que c’est là que j’ai fait mes premières armes, mon premier film, Le reel du pendu. J’ai eu la chance de connaître Pierre Perrault et surtout, de travailler avec Michel Brault, qui était un artisan, un créateur et un citoyen extraordinaire…

Michel Brault et André Gladu sur le tournage du Son des français d’Amérique.

Tu te considères plutôt comme un cinéaste, un historien, un ethnomusicologue ou simplement un témoin ?

Non je suis simplement un cinéaste documentaire. Je n’ai pas à endosser quelque chose qui ne m’appartient pas. Mon travail touche à l’ethnomusicologie, tant mieux ! Mais moi je ne suis pas ethnomusicologue. Un ethnomusicologue travaille différemment et surtout il travaille fort. Par respect pour son métier, je ne peux pas usurper ce statut !

Qu’est ce qui différencie alors ta manière de capter, de filmer la musique, qui est quand même très poussée, très fouillée, du travail de base d’un ethnomusicologue ?

Et bien mon métier c’est cinéaste, je sais faire ça ! Ethnomusicologue, je ne sais pas. Lui sait faire du collectage, des différences entre les gammes ou des comparaisons entre les instruments. Il connaît les grandes traditions musicales et le développement des portées, des clés, du chant, du contre-chant. Il connaît l’histoire de tout ça mais lui ne sait pas comment capter ça par l’image pour en témoigner.

Mais tes films sont souvent assez didactiques. Les musiciens nous y expliquent très précisément l’architecture du morceau…

C’est à dire que j’aime bien quand je filme quelqu’un qu’on comprenne quelque part quelque chose… Qu’on ne fasse pas que glisser là-dessus. Et comme beaucoup des peuples avec qui je tourne, y compris les québécois, surtout les acadiens, les louisianais, les indiens, les métis, ont été victimes de préjugés, on a eu tendance à entretenir des idées reçues sur leurs cultures. Donc quand j’entends un cajun ou un créole chanter, que je connais les paroles et que c’est beau, je les sous-titre dans sa langue à lui. Je ne le fais pas en français standard, ni en français québécois, ça serait comme lui donner une leçon de français alors que je ne suis pas là pour ça. Mais en donnant une référence visuelle, le sous-titrage des paroles de chansons qu’on entend, on a la chance d’entendre la chanson et de la comprendre en lisant dans la langue de la personne. C’est à dire que je vais étudier le français cajun si c’est une chanson cajun, français créole si c’est du créole, français québécois si c’est du québécois. Ça permet de les comprendre parce qu’on a beau dire « Les chansons, c’est joli… », Oui ! Mais écoutez les paroles aussi. Il y a des paroles dans les chansons, c’est beau ! C’est une forme de poésie premier niveau…

La chanson de labeur du Chant du monde (2014) d’André Gladu.

Il y a une histoire…

Tout à fait, il y a des récits. Alors, c’est sur qu’il y a un côté un peu didactique mais j’essaie de le faire de façon soft…

Ah mais ce n’était pas péjoratif, au contraire. Je voulais dire que du coup c’est complet…

Oui mais on a déjà vu des films où le caractère didactique peut parfois être lourd, trop appuyé…

Jean Rouch est souvent didactique et rarement lourd … et même jamais !

C’est ça ! ( rire ) Il y a une façon de faire les choses !

C’est peut-être une évidence ou un cliché, mais est-ce que pour toi la musique est l’élément culturel qui circule le plus librement, ou le plus universel ?

C’est difficile de faire des comparaisons parce que l’Humanité ne se catégorise pas aussi facilement qu’on le voudrait. Mais il est sûr que le chant est une parole première. On peut penser que dans le développement des langues et du langage, ça a commencé comme expliquait Hubert Reeves ( André Gladu a produit en 2002 Hubert Reeves. Conteur d’étoiles réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol ) par des cris, des trucs très fonctionnels, de survie, pour capter l’attention. Après on a rajouté des cris ensemble, faisant une phrase et puis des mots. À un moment donné, c’est extrêmement élaboré et complexe la naissance du langage. C’est lié directement à la naissance de l’intelligence. Le cerveau est arrivé à coder et à donner des sons particuliers à des noms, des verbes, des compléments, des adjectifs et la langue telle qu’on la parle aujourd’hui est extrêmement élaborée. Donc il est normal quelque part que les chansons fassent un lien universel à travers le monde. Si une russe, une tibétaine, une chinoise se met à chanter, je ne connais pas le mandarin mais par son expression, son visage, les accents qu’elle met, l’intonation, je devine s’il s’agit d’une chanson triste, pas triste etc… C’est évident que quand on connaît une langue, on a accès d’une façon beaucoup plus forte et intense à la réalité, d’où l’importance de connaître la langue de l’autre !

« Bénissons le chagrin », la complainte du Chant du monde (2014) d’André Gladu.

Une digression : qu’est-ce que ça t’a fait hier soir d’entendre le chant en langue Atikamekw et même si on n’en comprenait pas les paroles, qui ouvre le film Avant les rues de Chloé Leriche ?

( troublé ) Ah oui ! Ce sont des chants de guerre, des chants très énergiques. Et énergétiques parce que les amérindiens sont dans une phase de leur histoire qui est comme un « last call » comme on dit. C’est à dire que c’est une dernière chance. Telle que l’Humanité va son chemin en ce moment, les petites culture vont être définitivement écrabouillées dans la mondialisation si elles ne parviennent pas à trouver leur place ! À un moment donné, quand l’urgence en vient à un tel point, ce qui s’est produit avec l’Environnement et l’Écologie, on a besoin de langues communes car on n’aura plus le temps de parler le gaélique ou le zoulou… Pas que ça ne soient pas de belles langues, elles sont extraordinaires ! Mais les êtres humains vont se rattacher à des grands ensembles et nous on a la chance au Québec de ne pas parler un dialecte, on parle la langue française. On a un accent, il y a un français québécois mais c’est rattaché à un tronc commun, comme les africains, les nord-africains, les vietnamiens ou les acadiens, ce sont des variantes du français. C’est pour le moment une langue universelle.

Une question technique qu’on a un peu abordé tout à l’heure. Est-ce que ton regard est plus aiguisé parce tu n’es pas ton propre opérateur et qu’ainsi tu gardes une objectivité qui te permet de vivre le morceau que tu mets en scène ?

Je ne sais pas si mon oreille ou mon regard sont plus aiguisés, mais c’est sûr que je me maintiens, que je conserve la fonction de réalisateur. Je ne suis pas tout à fait pour le principe de l’homme orchestre : à la fois tourner, en même temps faire ma propre caméra, faire le son, faire mon propre montage… Parce que quelque part, je me priverais de la créativité des autres. Mon cameraman m’apporte beaucoup, mon preneur de son aussi, mon assistante aussi et la monteuse ou le monteur. Quand je dis qu’ils m’apportent beaucoup, ils ne font pas juste qu’exécuter techniquement ce que j’ai dans mon esprit. Des fois ils, ont les mêmes idées que moi sur le projet et à partir du fil conducteur que j’apporte, ils contribuent à ça pour que ça s’améliore, en faisant un champ contre champ, où on va couper comme ça… Ou alors il va y avoir un effet de boucle et ça va être mieux. Le montage apporte ça. Il aide à rescénariser ton sujet. Je comprends les jeunes qui font tout eux-même là… C’est une question d’économie. La technologie permet ça. Mais elle a un pendant : ça fait beaucoup de « moi, myself and i ». Ça fait des fois un petit peu narcissique. C’est utile de travailler avec d’autres parce qu’ils ne nous empêchent pas de dire ce qu’on veut dire en tant qu’Auteur mais nous aident à nous révéler à nous-même et puis aux autres. C’est grâce à eux que j’y arrive.

Jam session dans Matawinie (2016) d’André Gladu.

Puisqu’on est dans l’économie, tu parlais hier du ratio… Si j’ai bien compris, le Cinéma Direct est né aussi des contraintes économiques qui étaient imposées par les moyens qu’offrait l’Office National du Film : il ne fallait pas trop gâcher de pellicule…

En effet, il y avait le coût de la pellicule. Moi j’ai été formé à l’école du 16 mm où un magasin durait dix minutes et coûtait près de 225-250 piastres, ce qui veut dire à peu près 175 euros, développement inclus. Donc tu fais attention. Parce que si tu fais n’importe quoi avec tes dix minutes, ça commence à faire de l’argent. J’ai vite appris, pas à être économe mais à utiliser mon discernement. Les jeunes, je les vois tourner… Ils arrivent sur une situation documentaire comme par exemple ici, ils viennent filmer sur la terrasse. Ils sont persuadés que s’ils appuient sur le « On » de la caméra et qu’ils laissent défiler tout l’après-midi et qu’à la fin ils appuient sur « Off », ils ont un film. Alors qu’un film n’est pas d’avoir tout capté. Un film, c’est d’avoir fait des choix, d’avoir arrêté de tourner. Quand on travaillait avec Michel Brault, je lui disais « Mais Michel filme, filme, c’est bon ! Écoute l’air de violon qu’il joue… » mais lui d’entrée me disait « Mais est-ce que c’est essentiel au film ? -je sais pas mais faut le filmer ! » Et après, il m’avait expliqué qu’en documentaire, comme en cinéma direct on tourne beaucoup, il est plus important de savoir pourquoi on ne doit pas tourner que pourquoi on doit tourner. C’est facile de dire « ça c’est beau, on tourne ! ». Il est plus difficile de dire « Hmmm… j’attends ! ». Et je le voyais à chaque fois qu’un violoneux commençait à jouer… Moi j’aurais tourné dès le début. Lui Michel, il attendait, attendait, attendait… Il savait qu’il y avait un « momentum » quelque part et quand arrivait le bon air, avec la bonne ambiance et que le violoneux était à son meilleur, Michel l’avait tourné !

Tu évoquais la distance par rapport au making-of, au diaporama réalisé par ta collaboratrice Annie Tétreault avec la scène des bûcherons. Comment tu gères cette question de la distance ?

Elle est majeure ! Ce n’est pas parce qu’on se colle sur quelqu’un qu’il y a de l’intimité, ni parce qu’on connaît tout de lui… Il doit y avoir une distance entre les gens, au propre comme au figuré. Et la distance en cinéma, il faut la trouver quand tu tournes, surtout en Cinéma Direct où l’action se déplace très vite. Et c’est pour ça que ces techniciens avec lesquels je travaille, moi et d’autres, ont des réflexes extraordinaires, parce qu’ils doivent toujours trouver la bonne distance. Ce violoneux joue mais avec son œil, il est complice d’un autre violoneux. Si je colle trop dessus et que je fais un pano vers la gauche, je débarque de l’air de musique, tandis que si je garde juste la distance qu’il faut pour le cadrer lui, on sent que par le regard et par la musique, le refrain est pris par l’autre violoneux, je parle naturellement avec la musique ! Ces gens là arrivent à faire des mouvements à la caméra, ont des réflexes au niveau de la prise de son qui sont très organiques, très fluides. C’est ça maîtriser un métier ! Tu maîtrises au point que tu es capable de faire réagir tes outils, qui sont bêtes comparés à la nature humaine. Nous, on le fait naturellement dans la vie. Mais la vie c’est un truc et faire un film c’en est un autre. Donc d’être capable d’avoir des oreilles et des yeux numériques qui te permettent d’avoir des réflexes pas trop éloignés de ceux d’un être humain, ça demande beaucoup de maîtrise. C’est pour ça que j’ai beaucoup de respect pour le travail, parce que moi je ne sais pas le faire. Je sais ce que je veux et avec qui m’acoquiner, m’associer pour le faire, mais eux y arrivent…

Duo de violoneux dans Jam en Matawinie (Matawinie, 2016, d’André Gladu)

Comment fait-on pour développer cette chorégraphie de tournage dont tu parlais à propos de Liberty street blues ?

D’instinct ! C’est comme la danse. La première fois que tu vois danser, tu es gêné. Tu veux demander à une fille mais tu ne sais pas trop. Et ces danses là, tu les danses plus ou moins bien. Mais là tu es pris et tu essaies de faire du charme à la fille, lui marches sur les pieds. Et bien, si tu restes en dehors et que tu attends le jour où tu seras devenu un expert de la danse, ça va être trop tard ! La fille, c’est pas sur qu’elle sache danser mieux que toi. C’est mieux d’y aller et de lui dire, pas d’essayer de passer pour un super macho du tango et de lui dire « C’est la première fois que je danse mais m’accorderiez-vous cette danse ? » Je dis ça de manière très ancienne et conventionnelle, les jeunes ne fonctionnent plus comme cela, mais pourtant c’est ça qu’ils vivent à l’intérieur. Il faut y aller, tu le fais, tu y vas et puis à la deuxième danse, ça va mieux. À la troisième tu t’aperçois que tu n’es pas si pire, la quatrième, il y a des danses que tu préfères, à la cinquième la jeune fille dont tu aurais pensé qu’elle te dirait non vient te chercher pour danser. Tu prends confiance en toi et…

( l’interrompant ) … je pensais surtout à la vôtre à vrai dire !

Je sais bien, je donnais cet exemple comme métaphore car ça ressemble beaucoup au travail que l’on fait, ce type de chorégraphie, d’avoir à se déplacer avec le cameraman sans jamais être dans ses jambes, ni en se retrouvant dans l’axe de la caméra un peu plus loin. Évidemment, le cameraman s’attend lui à ce que j’intervienne avec le participant. C’est pas son job d’interviewer le participant ! Donc on a tous nos fonctions là dedans, nos responsabilités et on arrive à faire cette drôle de chorégraphie, qui n’est pas réfléchie. C’est physique, tu apprends à faire ça comme pour la danse… À prendre confiance en toi. Tu fais des erreurs au début, mais il ne faut pas longtemps pour comprendre comment ça marche. La valeur de ne pas trop bouger et celle du silence, les deux. Ça, ça prend un peu plus de temps parce que tu as l’impression au début qu’il faut parler beaucoup. Les amateurs, tu les vois dans leur film. Tu entends les questions et leurs réactions… Tu interviewes quelqu’un et tu demandes « Qu’est-ce que vous pensez de ça ? » La personne répond « Oui moi j’ai fait ça pour telle raison » et tu entends le cinéaste dire « Hunhun, hunhun, oui, oui » Ben, là… ! ( Silence ) On apprend le métier et on apprend à la mettre en veilleuse, on laisse l’autre parler.

« C’est pas des menteries » dans Matawinie (2016) d’André Gladu.

Tu faisais d’ailleurs cette remarque au sujet du second court-métrage de Noémie Brassard…

( me coupe ) Ah oui ! Elle a bien réussi son truc ! De tous les films que j’ai vu cette semaine, c’est un des seuls où il y a vraiment une rencontre. Cette jeune fille qu’on ne connaît pas, qui est le sujet de son film, qui parle de drôles de trucs, des règles des jeunes filles qui passent de l’enfance à l’adolescence et c’est fait avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de respect, mais il y a quand même rencontre. Noémie fait un effort et manifeste donc les signes d’une cinéaste potentielle, c’est sûr !

On pourrait peut-être revenir sur…

Je commence à avoir faim je t’avoue… ( éclate de rire ) Liberty street blues ? T’as-tu aimé ça ?

Forcément, c’est sans doute un des plus beaux films sur la Nouvelle-Orléans ! Là ce sont des conditions de tournage extrêmes et pourtant il y a tout…

Oui c’est fluide… Du Gaspo, on passe aux Black indians, on passe aux jazz parties et aux vendeurs de fruits itinérants… Autrement dit, la vie ! Mon idée était de filmer La Nouvelle-Orléans et plutôt que de la filmer par morceaux, ou avec des tiroirs, dans des cases, de l’intégrer à un ensemble. Et le job du cinéma, c’est d’intégrer, de rassembler les choses, de donner de la cohérence à des choses que l’on peut voir par morceaux. C’est ça le privilège du cinéma ! Le contenu de l’heure et demie que tu as vue, tu ne verrais jamais ça simultanément. Jamais !

C’est un condensé… Comment procédiez-vous avec ton chef opérateur et ton preneur de son au milieu de cette immense parade ?

Je te parlais de qualités physiques… Martin Leclerc, le fils de Félix Leclerc qui était à la caméra, c’est un bœuf ! D’abord, il est fort physiquement mais c’est aussi un non-verbal, il comprend les choses autrement que par les mots, donc il glissait dans cette parade, totalement à l’aise, il s’amusait comme un fou ! En même temps, il est très très rigoureux dans son métier. Et Claude Beaugrand, c’est pareil. Il aime cette musique là, il l’a entendue dans des enregistrements et sur des disques toute sa vie, il avait ici le privilège et la chance de le vivre dans la rue avec les noirs. D’où leur adhésion à ce projet, la fluidité qu’on peut voir dans leur manière de prendre, y compris la mienne et celle de mon assistante… Il faut bien comprendre que le lien, le médiateur entre la foule, les musiciens, les danseurs et mon équipe, c’est moi. Moi et mon assistante qui vient me chuchoter derrière « André, il y a des danseurs extraordinaires à vingt mètres derrière toi, ils sont fantastiques ! » Je ne suis pas obligé d’aller tourner mais j’ai besoin de l’information. Quand je vois Martin prendre une pause, – il arrête parce que vivre dans l’œilleton de la caméra c’est dur ! – je lui dis « Martin ça va ? » il répond « oui » « Viens en arrière, il y a des danseurs ». Mais c’est parce que mon instinct me le dit. C’est une chaîne tout ça ! On travaille toujours ensemble, on n’est pas là pour s’amuser…

Dans une vague géante, une marée humaine…

( rire ) Oui c’est le cas de le dire, une marée humaine

André Gladu regarde « Le son des français d’Amérique » au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2017

Qu’est-ce que tu pourrais filmer, de francophone ou non francophone, comme sujet que tu n’aies pas encore abordé au Québec ou dans un autre pays ?

Et bien un sujet de film vient, ça vient drôlement. Il y a une phrase, je ne sais pas où je l’ai lue, ni d’où elle vient, peut-être d’un yogi tibétain ou bouddhiste, je ne sais pas… Ça dit : « Ce que tu cherches te cherche ». C’est très important de comprendre ça. On ne comprend pas toujours au début mais en documentaire, ça signifie que ce qui te construit à l’intérieur, ce qui te fait chercher un sujet de film, ce sujet là a besoin de toi aussi. Il te cherche… Et la vie est bien faite là-dessus – ça paraît ésotérique à certaines personnes mais ça ne l’est pas ! Cela signifie que la vie s’arrange pour que les gens qui doivent laisser quelque chose et qui doivent être entendus aient besoin de quelqu’un qui les écoute et cette personne là, ça peut être toi. Dans ton cas, maintenant, c’est toi ! Les scientifiques comprennent ça, je pense à Hubert Reeves que j’ai le plus étudié. Hubert, sa pensée et son esprit sont rendues dans le cosmos. Il n’est pas anecdotique, il n’est pas ésotérique, il ne fait pas dans les religions mais explique l’astrophysique, comment la vie s’est formée dans le cosmos avant d’arriver sur notre petite planète… Les sujets de films viennent comme ça. J’en ai toujours quelques uns qui tournent à l’intérieur de moi et je ne suis jamais heureux ou malheureux de ne pas les faire. Bon, je suis plutôt heureux de les faire mais ce que je veux dire, c’est que quand ils se présentent à moi, je les rate pas ! Je les vois tout de suite, dans le visage de quelqu’un, quand j’entends un musicien jouer. Tous les autres entendent un bon musicien jouer. Moi j’entends un bon musicien jouer qui devrait être filmé. C’est pas pareil ça… Je regarde comme un cinéaste qui cherche ce qui le cherche. J’ai encore des rapports avec les sujets de mes films, avec les gens avec qui j’ai tourné qui sont de cet ordre là. Ils sont tellement heureux de m’avoir rencontré et je suis absolument heureux qu’il y ait eu une vraie rencontre, un vrai échange Et cette rencontre là, on l’a imprimée sur des colonnes de chiffres, du numérique ou de la pellicule autrefois. On garde un souvenir de ça et on pense naïvement que ça a peut-être une valeur pour les autres, c’est à peu près comme ça que ça se fait un film, tu sais… ( rire )

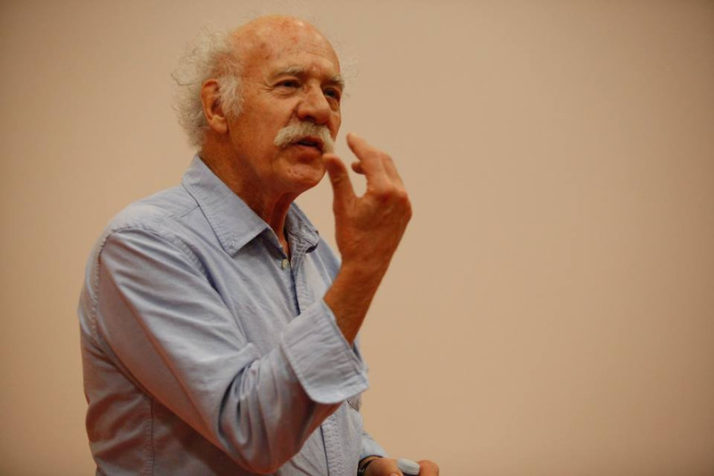

Remerciements : André Gladu, Festival 48 images seconde : Guillaume Sapin, Dominique Caron, Pauline Roth et Jimmy Grandadam ( association la Nouvelle dimension ). Photos du festival (dont photo de tête avec André Gladu ) : Eric Vautrey. Moyens techniques : Radio Bartas et Camille Jaunin.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).