« L’arme secrète des Etats-Unis, c’est une note bleue en mineure » entend-on dans Soundtrack to a Coup d’État. Celles de Johan Grimonprez sont un film haletant composé d’archives dominées par le noir et le blanc, et une bande-son dont le rythme soutient le déploiement d’un incroyable thriller politique.

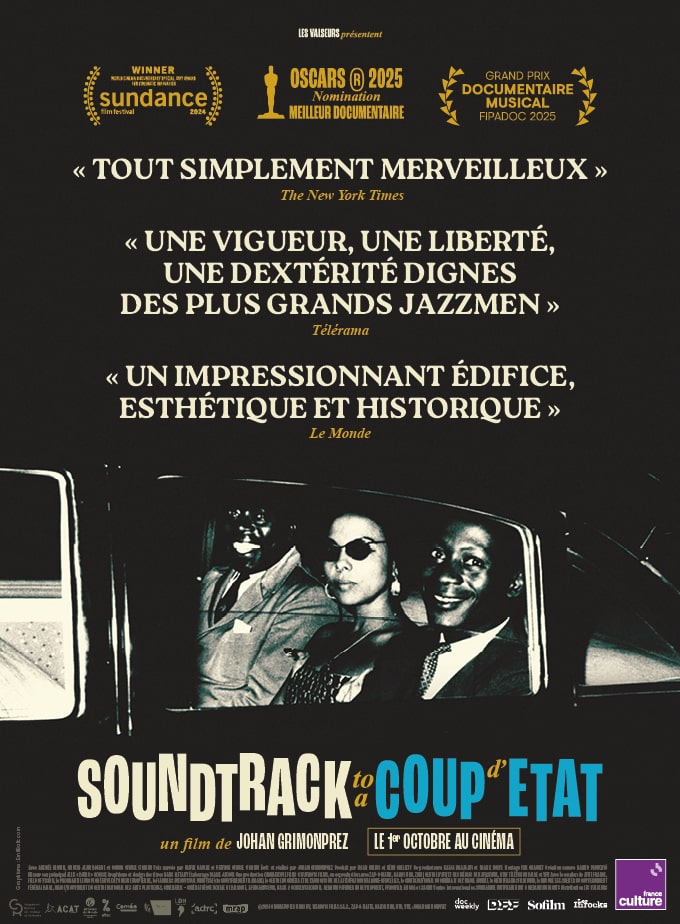

1961. À l’instigation de la chanteuse Abbey Lincoln, un groupe de femmes musiciennes et écrivaines, bientôt rejointes par de nombreux activistes, fait irruption à l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba et en accuser les membres du Conseil de Sécurité. La scène inaugurale, tel un coup de cymbales (celles de Max Roach, qui y prélude), fonctionne comme une ouverture musicale. Elle condense les trois thèmes qui ne cesseront de s’entrecroiser et de se répondre dans une magistrale composition: la politique, la musique, l’ONU. À partir de l’annonce de la mort de Lumumba, les voix et les images d’archives vont se répondre dans un savant entrelacs pour présenter tout à la fois une oraison funèbre, une ode au Congo, « coeur » et « gâchette » de l’Afrique, et un implacable réquisitoire. Spectacle musical de 2h30, procès de l’Ouest et de l’Onu auquel sont apportées des preuves inédites et accablantes, pantomime politique avec ses moments glaçants ou drolatiques, Soundtrack to a coup d’État offre aussi un cours d’histoire en accéléré dont on ressort pantelant.

Johan Grimonprez bâtit un monument à la mémoire de Lumumba, dont le destin tragique est accompagné, dans un vaste mouvement choral, par des voix amies ou ennemies.

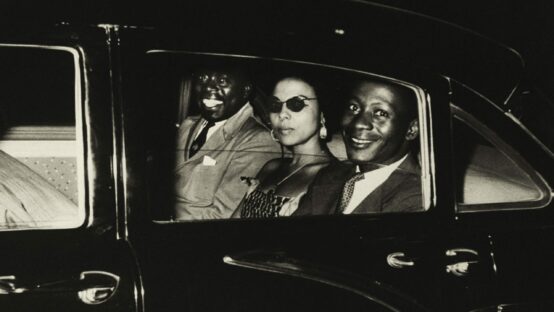

La voix du leader indépendantiste elle-même résonne parfois, trop rare, précieuse. Mais la première qui se fasse entendre est celle d’Abbey Lincoln. Le film s’ouvre et se clôt sur les images de la captation d’un concert Roach-Lincoln pour la télévision belge. Au début, la chanteuse entonne une mélopée qui, par la grâce du montage, se transforme en plainte funèbre offerte à Lumumba. À la fin, la mélodie se mue en cri de révolte. Comme en écho à ce chant initial, Johan Grimonprez veille à donner une place centrale aux voix des femmes. Ainsi de celle d’Aimée Blouin, souvent précédée ou accompagnée par Nina Simone au son et à l’image. Cette conseillère et plume de Lumumba, passionaria indépendantiste et féministe, est une grande oubliée de l’Histoire. Grimonprez nous la fait entendre par le biais de ses mémoires, et nous montre son visage grâce à des films familiaux cédés par sa fille.

Au mitan du film exactement, la voix pleine d’allégresse de Joseph Kabasele chantant «Independance Cha Cha» est comme réduite au silence par celle de Dulles commanditant l’assassinat de Lumumba: le choeur est aussi celui des conspirateurs, qui s’acharnent à faire taire celui des Congolais. Des câbles inédits, retrouvés après un long travail de recherches dans les archives américaines, font entendre Eisenhower, Dulles (alors patron de la CIA), le ministre britannique des affaires étrangères, le Premier Ministre belge. Des documents donnent la parole aux mercenaires qui étaient à leur solde. Le cynisme de tous glace le sang. Les quelques moments de silence complet qui émaillent ce récit cruel accompagnent le sentiment de terreur qui ne peut manquer de saisir le spectateur. Nul besoin d’une voix off donc, Grimonprez ayant eu grand soin de s’effacer, lui, l’homme belge, blanc, derrière les témoignages et les archives des acteurs du drame.

À cette composition se mêle évidemment la musique, véritable protagoniste du film, comme son titre l’indique. C’est qu’au moment où la CIA fomente son Coup d’État contre Lumumba, le gouvernement américain envoie Louis Armstrong faire un grand concert au Congo. L’opération, de couverture et de distraction, n’est pas une première. Au cours de la guerre froide, les «ambassadeurs du jazz » ont été utilisés comme chevaux de Troie en Afrique, armes de soft power dans le bloc de l’Est (grâce à la radio « voice of America » mais aussi à des parachutages de phonographes -images d’une grande poésie). Ainsi les morceaux de jazz et extraits de concerts sont-ils d’emblée frappés d’une grande ambiguïté. La joie d’un Louis Armstrong, de sa Vie en rose, de son C’est si bon, est comme minée par le doute; résonnent alors la mélancolie du blues et des paroles qui soudain prennent un sens inédit (comment interpréter désormais ce vers où Armstrong dit être « blanc en-dedans »? ). Curieux ambassadeurs de la démocratie que ces jazzmen noirs américains qui, dans leur pays, n’ont pas le droit de vote (ce que les archives consacrées à Malcolm X et à la lutte pour les droit civiques viennent illustrer). Pris en otages dans les luttes et complots, ils sont aussi les héros ambigus de ce qui prend des allures de sidérant récit d’espionnage.

C’est bien autour de la musique que s’articulent les grandes tensions du film, les luttes d’influence, les non-dits: cha cha versus jazz, jazz versus musique classique (témoignage terrible d’un mercenaire allemand qui, après avoir accompli sa tâche meurtrière au Congo, va écouter de la musique classique au Goethe Institut!), musique militaire versus rumba, déclaration de détestation du jazz par Khrouchtchev, etc…Quant aux prises de paroles au Conseil de Sécurité, elles sont traitées comme des improvisations dans lesquelles les politiques sont les solistes, et les réactions leur accompagnement rythmique (applaudissements, fameux martèlement de chaussure sur son pupitre par Khrouchtchev). Le montage d’un vote décisif de 56 est à ce titre un morceau de bravoure: la musique accompagne le suspense, les retournements de situations ou votes cruciaux sont montés au moment des changements de tonalité du Tin Tin Deo de Dizzie Gillespie, la confusion finale du Français semble intimer aux instruments l’ordre de se taire. Le comique surgit bien souvent de ces jeux de construction sonore et visuelle. À ce titre, il faut dire que l’utilisation du personnage de Khrouchtchev comme une sorte de contrepoint clownesque est très inattendue et parfois problématique, ce dont Johan Grimonprez et moi nous sommes entretenus longuement dans l’entretien qu’il m’a accordé.

Dans le constant dialogue entre les images, les voix, la musique et les textes qui s’inscrivent sur l’écran, s’élabore une vision critique. Soundtrack est un édifice qui, dans la confrontation et l’entrelacement de ses matières profuses, invite à questionner tout ce qui nous est donné à voir et à entendre: « une pipe n’est pas une pipe », nous rappelle judicieusement Magritte.

On l’aura compris, Soundtrack to a Coup d’État est une œuvre qui dépasse de très loin la simple couture d’images d’archives. « Il faut procéder par juxtaposition. La musique contre le son, le texte contre l’image. Ce qui ouvre un troisième espace que l’on pourrait appeler le cinéma » affirme Grimonprez. Leçon de montage, tragédie, thriller, concert, fugue et rhapsodie: son film est tout cela. Il donne aussi des outils pour penser notre monde contemporain, auquel il fait allusion par de fugaces images publicitaires pour Tesla ou l’I-phone, qui, tels des messages subliminaux, viennent nous rappeler que le pillage du continent africain est toujours en cours.

Soundtrack to a Coup d’État,

2h30

Belgique, France, Pays-Bas.

Sortie le 1er octobre 2025

Le film a remporté Le Grand Prix du Documentaire Musical qu FIPADOC Biarritz 2025; Le Prix Spécial du Jury de l’innovation cinématographique au Festival de Sundance 2024; La Mention Spéciale du Jury au festival Movies That Matter à la Haye en 2024 et est nommé à l’Oscar 2025 du Meilleur Film Documentaire.

Sa b.o est disponible sur Spotify.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).