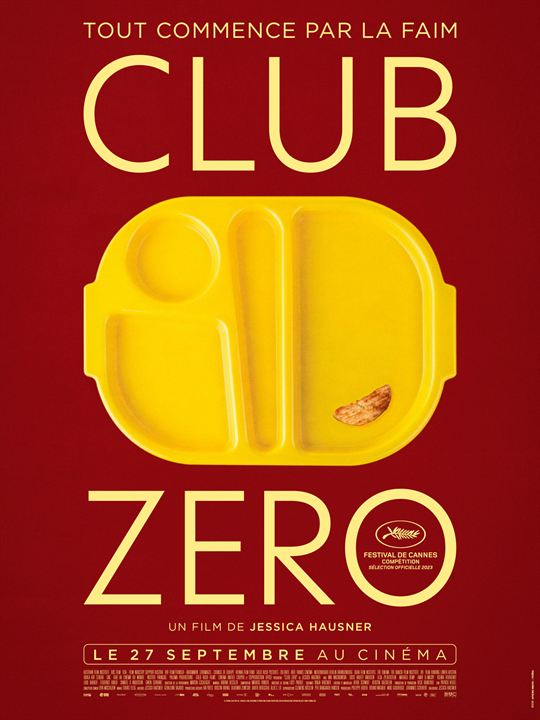

Le précédent film de Jessica Hausner, Little Joe, plus stylisé tu meurs, principalement situé dans un laboratoire hyper moderne, et par intermittence dans la maison du personnage central, jouait avec les codes du film d’angoisse en le mâtinant de dystopie, le monstre étant une fleur rouge baptisée Little Joe, créée par manipulation génétique, stérile, qui se met à vampiriser non seulement les humains pour qu’ils ne se consacrent plus qu’à sa survie, mais aussi le rapport entre sa créatrice, une chercheuse entièrement dévouée à son métier, et son fils Joe. Le film avait valu à sa comédienne Emily Beecham le prix d’interprétation féminine 2019 à Cannes. À bien des égards, Club Zéro, également sélectionné à Cannes, cette année,en est un prolongement – pas littéral : le décor, le code couleur, le cadre, le nombre de personnages, l’intrigue même sont complètement différents, mais des thèmes similaires s’y dessinent, et surtout, on y reconnaît immédiatement la patte, très autrichienne, très caractéristique, de la réalisatrice. En cherchant un peu, on distingue même davantage qu’une signature : un geste très précis, unique en son genre, dont la pertinence et la sagacité apparaissent mieux après un temps de digestion.

L’histoire se passe dans un lycée privé où une nouvelle enseignante-guide spirituel, Miss Novak, inaugure avec un groupe d’élèves affligés d’un éventail varié de souffrances et mal-être adolescents un cours de nutrition articulé autour d’un concept innovant de pleine conscience qui évolue doucement, insidieusement, à mesure que l’emprise de la calme jeune femme (si imperturbable que c’en est inquiétant, mais certainement pas autant que quand elle esquisse un discret sourire de joconde, grâce à l’excellente interprétation de Mia Wasikowska) s’accroît sur ces pauvres gosses de riches négligés par leurs parents qui forment désormais un « club », en doctrine de la cessation purificatrice de toute alimentation comme solution à pratiquement tout. Les teintes qui dominent cet établissement scolaire sont pastels ou plus sombres, mais cet environnement n’est pas moins aseptisé que le laboratoire de Little Joe et, à la faveur de l’hygiénisme volontiers pratiqué dans les milieux élitistes déjà naturellement « en isolement » (par rapport aux 99%), toutes les conditions sont réunies pour mener une expérience, cette fois avec des sujets humains, tous mis sur le même plan par leurs uniformes non genrés beige et jaune pâle et l’utilisation de l’anglais comme langue commune, souvent observés à partir d’angles évoquants celui d’une caméra de surveillance.

Copyright Coproduction Office

Jessica Hausner cite parmi les thèmes qu’elle souhaitait aborder ici les parents démissionnaires (comme l’était la scientifique de Little Joe) qui délèguent aux enseignants une responsabilité qu’ils n’ont plus les moyens de contrôler et dont ils sont loin de mesurer l’impact potentiel (surtout si l’adulte en question n’est pas tant une enseignante qu’une sorte de thérapeuthe-gourou dont les objectifs premiers ne sont manifestement pas l’éducation à proprement parler), un écart qu’on sent également chez la proviseure jouée par Sidse Babette Knudsen, dont la garde-robe tranchant avec la neutralité des tenues scolaires et de celles de Miss Novak la place plus du côté de l’univers séparé des parents. Les troubles alimentaires et ce qu’ils supposent de volonté de contrôler son corps voire de mettre en oeuvre une « résistance passive vis-à-vis des parents et de la société », ainsi que les liens entre la pratique religieuse du jeûne et les besoins que manifestent nos lycéens (de croyances, de communauté, de changer le monde, de se sentir « à part », pour reprendre les mots de Hausner), font également partie des grands motifs du film, mais c’est en ce qu’ils constituent des conditions idéales pour « l’expérience » sus-mentionnée qu’ils sont le plus intéressants, donc non pas dans leur dimension individuelle mais dans leur élément collectif.

Les différents malaises et complexes de la petite troupe en font des adolescents tous également perdus et impressionnables, en somme l’archétype d’une masse vulnérable facile à manipuler, qui en temps que tel permet à Hausner de nous donner à observer les mécanismes sournois de l’influence, et l’opération est assez fascinante, et cruelle – dans sa forme la plus aboutie, la doctrice de Miss Novak ne revient-elle pas, en l’affamant, à supprimer l’humain, ce qui serait en effet une réponse, radicale mais efficace, à tous les problèmes, écologie comprise. La forme caricaturale du film renvoie à l’ambition universelle du propos : ce n’est pas à de pauvres jeunes gens désemparés qu’il s’en prend, mais à la terrifiante absurdité d’un phénomène de manipulation qu’on reconnaît hélas facilement, envisagée sur ton sardonique qui accentue le ridicule des phénomènes auxquels on assiste ici et amène à les considérer de manière plus abstraite, avec une distance qu’accentue la musique percussive, un peu japonisante, un peu africanisante, composée par Markus Binder, qui retentit trop fort, se répète et presse le déroulement des choses en évoquant un engrenage aussi irrésistible qu’implacable, manifestement systémique. Face au groupe en manque de références, à grands coups de sophismes gros comme des maisons qui passent comme des lettres à la poste, Miss Novak se fait l’instrument pernicieux (sournois ou pas – car on ne sait pas dans quelle mesure elle agit sciemment ou sert de relais à un phénomène bien plus vaste et insaisissable dont rien ni personne ne contrôle la totalité) d’une programmation du cerveau par lequel la vacuité la plus absolue s’empare de ses émules de l’intérieur, en prétendant être substance.

Il semble légitime d’argumenter, au vu de ce film dont la dérangeante corporéité contrariée (voire à rebours), très efficace, fait écho au propos développé dans Little Joe, que Hausner met ici le doigt sur une contradiction intenable qui dépasse largement le cadre de l’école de son film et pourrait bien se situer au cœur du malaise moderne : le besoin désespéré de l’être humain, dans un monde de plus en plus désincarné dont les mécanismes primordiaux sont en train de faire place à du vent, de se réapproprier son corps, doublé de l’impossibilité de le faire à travers des théories du retour à soi qui promeuvent en réalité toujours davantage d’isolement, tandis que l’effacement progressif de toute concrétude (et tout ce qui va avec : le plaisir, le contact, la plénitude… la nourriture nécessaire à la vie étant sans doute le dernier bastion, la dernière chose indispensable à l’existence physique), présenté comme la solution à tout, se met de plus en plus à ressembler à un avènement du néant.

<

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).