Ben Stiller n’est pas le seul acteur à être passé derrière la caméra mais ils ne sont pas si nombreux à avoir laissé une marque personnelle ou durable. A l’instar de Ben Affleck, il a bien fini par s’imposer en tant que réalisateur, démontrant avec La Vie rêvée de Walter Mitty une nouvelle facette, celle d’offrir un bel hommage à la comédie américaine des années 50 avec une vision à la fois naïve et contemporaine du monde, quelque part entre l’amertume du réel et la désuétude du regard onirique qui nous invite à la légèreté et nous inciterait presque à reprendre confiance en les valeurs humaines.

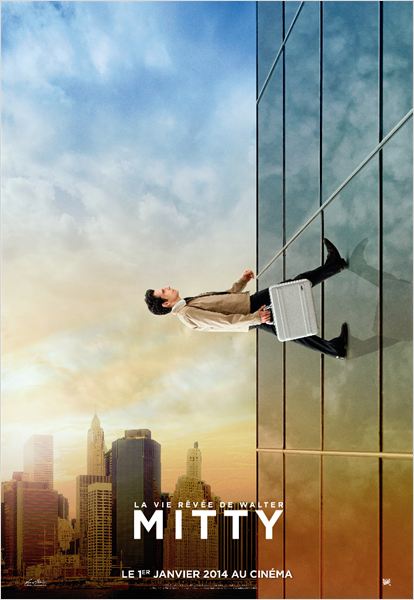

L’histoire est basée sur la nouvelle de James Thurber ayant déjà été adaptée à l’écran en 1947 par Norman Z. MacLeod avec le comique Danny Kaye, Virginia Mayo et Boris Karloff. Le personnage principal, Walter Mitty (ici interprété par Ben Stiller lui-même) est un homme solitaire et ordinaire qui rêve sa vie au lieu de la vivre, régulièrement déconnecté, ailleurs, ce qui suscite les moqueries ou l’étonnement de ses congénères. Coincé au sous-sol des bureaux du magazine Life, il s’occupe du département photos. Un jour, il reçoit les négatifs d’un photographe connu dont l’un des clichés doit figurer en une du tout dernier numéro imprimé. Mais le négatif n’est pas à sa place parmi les autres. Walter Mitty se lance alors dans la recherche du photographe, une recherche qui va le mener dans une folle aventure autour du globe dépassant largement ses rêves éveillés quotidiens…

Entre situations drôles, cocasses et tendres, Stiller livre un conte de fées moderne où on se laisse embarquer de la même façon que Mitty – à pieds joints sur un mode d’enchainement de situation très marabout-bout-de-ficelle, dans le sens où le porte le vent des indices et de l’aventure. Tout le monde peut plus ou moins se reconnaître dans ce personnage dont la vie se résume à la version américaine de « métro-boulot-dodo », une vie où l’on finit par se sentir si englué que le désir de briser le cercle vicieux en devient dévorant. Alors on se met à rêver, à fantasmer, à penser au « Et si… » pour se donner le courage d’affronter un quotidien morne au possible sans pour autant oser aller au bout de ces rêves.

Mais le bout du monde pourrait bien receler d’autres mirages. Il est d’ailleurs assez drôle que le photographe insaisissable et totalement zen semblant détenir le sens de la vie, soit incarné par cet autre réalisateur-acteur qu’est Sean Penn tant Walter Mitty ressemble à un Into the wild débarrassé de tout tragique et envoyé dans les nuages des charmes de la comédie d’antan. Si Stiller profite un maximum de ses magnifiques décors naturels que ce soit aux Etats-Unis qu’en Islande ou encore en Himalaya, au-delà du défilé d’horizons infinis, le voyage de Mitty est avant tout intérieur.

Pour mieux ancrer son histoire dans notre monde contemporain, Stiller a eu la bonne idée d’inclure des conversations téléphoniques entre Mitty et Todd, un employé du site de rencontres eHarmony, appartant régulièrement l’incongru, au sein de la nature sauvage, lorsque le portable sonne en pleine altitude, venant briser la marche du héros et sa contemplation. Cet effet de rupture répété renvoie toujours le héros d’où il vient : l’urbain, le moderne, le technologique. Il lui est impossible de se couper totalement du monde. Todd est du genre insistant à téléphoner à des moments où ce n’est vraiment pas le moment, donnant lieu à de brefs intermèdes aussi absurdes que drôles. Pourtant, entre lui et Mitty va se développer un lien de confiance qui va presque faire figure du seul lien avec la réalité pour notre protagoniste « pigeon voyageur », le rassurant sur sa valeur réelle et ses capacités personnelles. L’autre bonne idée du film est de ne pas plonger Mitty dans la caricature de l’autiste à la Forrest Gump mais d’en faire une forme d’individu inadapté, hors du temps et hors du collectif dont la caractéristique la plus frappante est la tristesse qu’il dégage. Mais son courage n’est pas si profondément enfoui en lui qu’il a peur de vivre et même s’il a besoin de se raccrocher à la présence imaginée de certaines personnes pour sauter dans l’aventure, sa joie de vaincre ses réticences est telle que sa force grandit de scène en scène. Stiller sait rendre attachante l’évolution du progressive de ce personnage s’ouvrant à lui-même à travers un jeu sobre et naturel.

C’est probablement ce qu’il y a de plus intéressant dans cette vision de Stiller, ce mélange entre l’utopie et une vision presque passéiste de l’idéal – dans la grande tradition de la comédie américaine – et le désenchantement du monde. Désormais, le genre, ne peut se concevoir sans un arrière plan social. Impossible d’en faire abstraction. C’est pourquoi Mitty évolue dans un univers de bureau où sévissent les nouveaux patrons, avec les plans de restructuration et les angoisses de licenciement. Stiller les fait passer sous le crible du conte : le méchant yuppie est aussi marqué physiquement et moralement qu’un Barbe Bleue de pacotille. A une semaine d’intervalle, Walter Mitty semble la parfaite antidote au remarquable Le Loup de Wall Street de Scorsese. Il s’agit du même monde, mais là où le regard de Scorsese – faussement neutre – plonge dedans avec une violence coupante, cauchemardesque et bouffonne, celui de Stiller incite au mouvement de fuite, à l’échappée. Mais le réel reste bien là, tout comme la crise de la quarantaine de son héros, confondu au propre vieillissement de Stiller. Plutôt que de reprocher à Stiller l’impertinent, le chantre de l’humour fabuleusement régressif de Dodgeball ou Tropic Thunder de s’être affadi dans l’humour gentil, on saluera bien au contraire ce choix d’un étonnant changement de registre, d’avoir voulu gouter à autre chose. Ce qu’il y a de beau dans Walter Mitty c’est justement qu’on ne peut pas franchement parler de maturité tant le film incite au retour à l’enfance. A ce titre, l’un des moments les plus jouissifs et libérateurs est sans conteste la longue scène où Stiller fait du longboard sur les routes sinueuses en Islande, le réalisateur et l’acteur se fait un plaisir de gosse sans que l’histoire en pâtisse. Pas étonnant dès lors que dans le happy end tant attendu, le héros prenne la main de son héroïne, avec toute la candeur d’un gamin émerveillé par une petite fille dans un monde trop grand pour eux.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

.jpg)